麻雀の成り立ちって?ルーツからおもしろさを探る。

先日、雀魂というオンライン麻雀のキャプチャ動画を、後から来た面子に見せたくて打ちながらテキトーにカットしたら、本当は最後の2局だけのつもりが4局分あったわけなのだけれども、それをマジマジとみた面子からの感想が、

こんなものだったわけなのですが。

※ちなみに円で彼は表現してるけど賭けてませんw罰ゲームすら特に設定してない。

ただ、頭が痛くなった彼は気づいているか気づいてないかわからないが、この3人での別ゲームの間の息抜きで3人打ち(三麻)でやることが圧倒的に多い中、一番上手いであろう彼に理解できない打ち筋は最大の武器なのだが。(若干言い訳だけどね!)

実際に、私がリーチした局面での彼の振り込み率ハンパないので。

だからこそ言いたいのかもしれないが。

まぁ去年からいい加減見なければ、って思っていた役の表を先週ようやく見て、ちょっとマシになったかなくらいに思っていたのだけれども。

ちなみに乱数調整はゲーマージョークです。(捨て牌調整で、良い牌を引いてるといいたい)

前置きはさておき、そういえば麻雀のなりたちってどんなもんなんだろう?たぶん、ちょこっとやってるだけでもローカルルールみたいなものを感じたりするから、きっと変遷があるんだろうし、

なんて思ったので、万年初心者の私が調べてみた。

麻雀の成り立ち

分からないことがあったらWikipedia。

めちゃくちゃ王道なわけだけれども、もうちょっと詳しいサイトがないかなと調べてみたら、こんなページも見つかった。

最近お見かけしなかったタイプのクラシカルなテキストサイトなのだけれども、昔こういうページ大好きでした(笑)

今の形になったのは?

成り立ちの部分を軽く要約してみると、今の形の麻雀になったのは割と最近のことで、中国の清朝(1644-1912)な可能性が高いそうで、西太后(1835-1903)なんてのも好んでプレイをしたのだとか。

日清戦争の際には、日本軍が爆弾か毒ガスか?と開けた箱のなかには、「中」にルビー、東西南北にサファイア、この記述だとイーピンか白かわからないけれどもダイアモンドがはめ込まれた牌を入っていたらしいのだけれども、発見した日本軍これが何かわからなかったのかそのまま箱に戻したらその後行方不明なのだとか。そんなに豪華な麻雀牌を量産するわけがないので、これがもしかしたら西太后の麻雀牌だったのかもしれないなんて話だそうなのだけれども。(この話なかなか面白いのでご興味のある方は是非。)

紙製カードでの原型

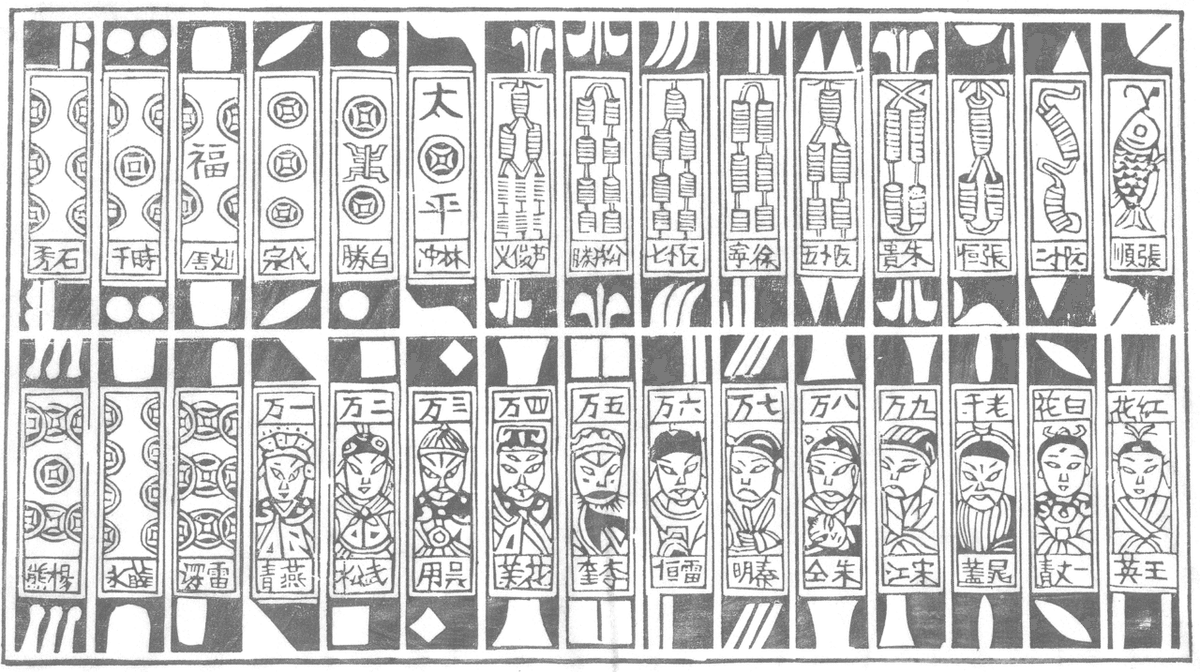

ただ、それ以前には、葉子戯や馬弔(マーディアオ)と呼ばれる、紙状のカードゲームに原型をみることができるんだそうで、そのカードがヨーロッパに伝番してトランプになり、占いにも使われるようになってタロットになったのだとか。

https://ja.wikipedia.org/wiki/馬弔#/media/ファイル:山東濰坊楊家埠的水滸牌.png

Wikipediaの馬弔の項目に掲載されている、16世紀の「ベルガモのトランプ」のスートのシンボルはほぼそのまんまタロットカードの小アルカナだわ。(ゲームが先で占いが後だそうですよ。)

ただ、馬弔はトリックテイキングゲームであるのに対し、麻雀はラミー系のゲームでルールが違うそうで、さらにWikipediaのラミーの項目をみると麻雀とラミーの関係は不明となっていたり、調べれば調べるほどに「諸説ある」ってやつなんだなと思ったりして。

日本での麻雀

例えば、将棋もチェスも「チャトランガ」と呼ばれるインドのゲームが起源となっているそうなのだけれども、日本の麻雀、中国の麻雀、それ以外の国の麻雀で使う牌もルールも微妙に違うんだそうで。

日本で一番はじめに麻雀を紹介したのが、夏目漱石なのだとか。その後大正時代ごろから上流階級の人々から広まり、昭和の初めに第一次麻雀ブーム。その後戦後に第二次麻雀ブームがあり、今のルールなどはその流れを受け継いでいるものだそうだ。(>日本麻雀の成立参照)

中国式と、日本式麻雀の違いでは、リーチ・振り聴・ドラの有無と、ロンでも3人払いが大きなところだそう。その他、日本式ではない、花牌があったりなかったり。(>現代中国の麻雀参照)

なぜ麻雀はおもしろいのか?

いろいろ書いてきて引用も沢山したのだけれども、細かい歴史とかを探ってみるのもものすごく楽しいけれども、結局のところなんで麻雀がおもしろいのか?というあたりを探ってみたい。

もちろん、戦略とランダムのバランスもあるのだけれども、コミュニケーションの中でやるゲームで、やりとりの中でローカライズやルールの付加・淘汰を100年単位で繰り返してきていて、「現代やられてるのが一番おもしろい」という状態をずっとキープしているからなんじゃないかななんて思ったり。

考えてみれば、馬弔の亜種ともいえるトランプでは、同じカードを使いつつ多種多様な遊び方ができて、子供の頃に「トランプの本」を持っていたけれどもいろんな遊びがありました。子供の頃、馬弔と同じトリックテイキングゲームジャンルとも言えるナポレオンをよくやっていたのだけれども、トランプの中でもっとポピュラーなのは、ポーカー、ババ抜き、7ならべ、大貧民などで、わざわざWikiのリンクを張っておいた方が良いかなと思う程度にマイナーゲームな気がするので、遊び方そのものが淘汰される可能性もあると思うのです。

全然違うゲームすらできてしまう、柔軟性。

麻雀に話を戻すと、日本ローカライズ版の振り聴やらドラの有無でも取るべき戦略は変わってくるはずで。そして、例えばドンジャラのようなキャラクターものに落とし込まれた場合、タイアップがドラえもんなのか、妖怪ウォッチなのかで違う役を創作できてしまうような役自体は多すぎて全てを覚えてない私がいうのもアレだけれども、ルールや牌のシンプルさなんだろうななんて思ったりするのです。

普段オンラインゲームをやっているメンバーと一緒にやっているのだけれども、息抜きはもちろん、次やるゲームが決まらない時とか、誰かの多忙で時間があいちゃって久々になんでもいいから何かやろうってなったときって、とりあえず麻雀やってたりするのだけれども、たまたまオンラインゲームをやっているいつメンとは、オンライン麻雀でやっている都合、チョンボも変なローカルルールもなしになっているけれども、きっともっと自由が効く雀卓でやってたらきっと変な役とかローカルルール増産されてそうだななんて。

もし、100年続くゲームをもし新たに作るとするならば、

・コミュニケーション

・抽象性(シンプル)

・拡張性(ルール改変の余地)

が必要なのかななんて思ったりしたのでした。

うーん。

そのあたり、そういえば1月の末あたりにうきょうさんとワディさんとゲームを作った時にもめちゃくちゃ頭捻ったけど、

むずいよね。

この記事が参加している募集

投げ銭めちゃくちゃ嬉しいです!が、拡散はもっとうれしいよ✨ということで是非Twitter拡散よろしくお願いします!