「エドワード・ゴーリーを巡る旅」 展感想 彼の愛したバレエと絵本の紹介も

先日、渋谷区立松濤美術館で行われている展覧会、「エドワード・ゴーリーを巡る旅」に行ってきました!

正直エドワード・ゴーリーについて事前知識はほとんどなく、書店で本を数冊手にとったことがある程度だったのですが…そんな私でもすごく楽しめたので絵本と合わせてご紹介したいと思います。

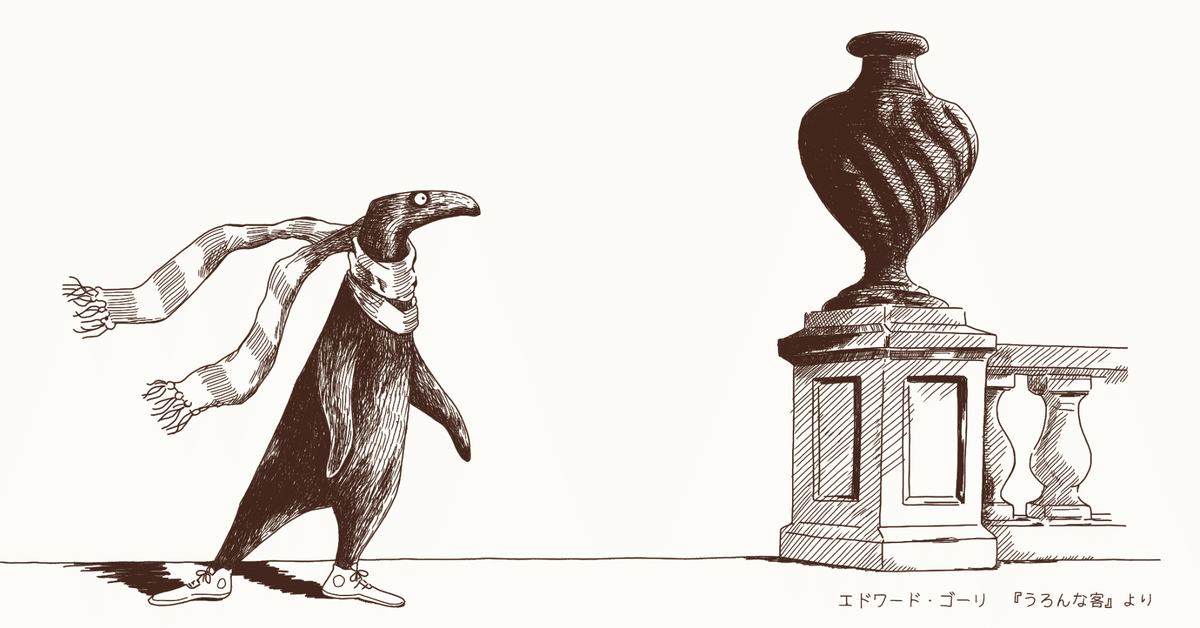

エドワード・ゴーリー(Edward Gorey)は1925年、アメリカのシカゴで生まれた絵本作家で、細かなタッチを幾つも重ねたモノクロームのペン画とリズムある文章、そしてナンセンスで救いようのない世界観を特徴としています。

この「ナンセンスで救いようのない世界観」がどういうものかというと…

たとえば子どもが名前のABC順に次々と悲惨な死を遂げたり(『ギャシュリークラムのちびっ子たち または 遠出のあとで』)、小さな女の子がわけもなくどんどん不幸になっていったり(『不幸な子供』)、善良で敬虔な子どもがあっけなく死んでしまったり(『敬虔な幼子』)するのです。

それはとても不条理で、ゴーリーの絵本には、ふつう私たちが物語に期待するような寓意や教訓、あるいは、そんな酷い目にあった理由の説明すらもありません。

しかし何故か不快感はなく、物語を読み進めていくうちに爽快な気持ちになってしまうところが、ゴーリーの不思議な魅力です。

さて、今回の展示は5つの章に分かれており、「ゴーリーと子ども」「不思議な生き物」「ゴーリーと舞台芸術」「ゴーリーの本作り」「ケープコッドのコミュニティと象」という具合にゴーリーの全体像に触れることができます。

私が特におもしろいと思ったのは、第3章の「ゴーリーと舞台芸術」。

実はエドワード・ゴーリーはニューヨーク・シティ・バレエ(NYCB)の大ファンで年200回近く公演を観ていたそうです。

ゴーリー自身も若い頃演劇をやったこともあるとかで(メモを取るのを忘れてしまってのですが、確かどこかにそんな解説があったような気がします;)、1977年にブロードウェイでも上演された『ドラキュラ』ではセットや舞台衣装を担当し、翌年トニー賞を受賞しています。

ゴーリーの絵本の献辞で、ダイアナ・アダムスやアレグラ・ケントといった名前を見たことがある方もいるかもしれませんが、実はこの2人はNYCBのバレリーナです。

NYCBはアメリカでのバレエの発展を目的に、当時バレエ・リュスで活躍していたロシア人振付家・ジョージ・バランシンを招き、バレエ学校を設立したことに始まります。

ジョージ・バランシンは、バレエから物語性を排し、身体の動きによる純粋な音の表現を目指した人物で、「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」などが有名です。音楽の解釈だけでなく、より活発でスピーディな動きにもバランシンらしさがうかがえます。

またバランシンは、指先の形や回転の際の腕の位置、ジャンプの着地の仕方など技術の面でもロシア式のクラシックバレエの技法をアレンジし、独自の美しさを表現していきました。

ゴーリーの話に戻りましょう。

バランシンを敬愛していたゴーリーが描いたバレエに関する絵本は二つあり、そのうちの一つが『金箔のコウモリ』です。

これはNYCBのプリンシパルダンサー、ダイアナ・アダムスに捧げられたもので、ひとりの少女が見出され、時代を象徴するバレリーナになるまでを描いた物語。

でもこれもゴーリーの作品ですので、当然ありきたりな成長譚であるはずがなく…バレエ界の表と裏、人生の光と闇がたっぷりと描かれています。

作中に登場するダンサーたちは、私たちが「バレエ」と聞いて想像するような美しい姿では描かれておりません。

ですが、それでもここにゴーリー流のバレエ愛が詰まっているように見えるのです。

たとえば、少女モーディーが道端でマダムに見出されたときの足。

文章を読んでいると、鳥の死骸を見つめるモーディーの精神的な側面に注目してしまいますが、よく見るとモーディーはきれいな第1ポジションで立っています(※ 第1ポジションとは、かかとを合わせた状態でつま先を180°開く立ち方のこと)。

他のページのプライベートな場面でも、モーディーの足はきちっとバレリーナ流の開脚をしていて、そこがとても愛らしい。

ダンサーたちの足には鍛えられた筋肉のあとがあり、厳しい鍛錬を想起させますし、手先は、全ての指が客席から見えるバランシン流の形になっているように見えます。

緻密に描き込まれた絵の一つ一つに、バレリーナの愛すべき姿が映し出されているようです。

ゴーリーは、モーディーのプライベートなシーンの中にバレエの美しさを織り込む一方で、美しいはずの舞台のシーンではその裏側を覗かせます。

モーディーがコールド・バレエ(ソリストではない群舞のダンサー)の一員として舞台に立つシーンが客席側からではなく舞台の奥から描かれているのです。

そのため、私たちは美しく豪華な舞台装飾が木目もそのままの柱で支えられていることを知ってしまう。

物語の中だけでなく、一つのページの中にもこうした対比があり、生のバレエがうかがえる。

ゴーリーは単に舞台を鑑賞していただけでなく、レッスンの様子からダンサーたちの私生活にいたるまで、本当に隅々まで、バレエを深く愛していたのだと思うのです。

そんなゴーリーはバランシンが引退したのちの1983年、ニューヨークから、ケープコッドに引っ越します。

ケープコッドでも地元のコミュニティに参加し活動していましたが、2000年4月15日、心臓発作のため75歳で亡くなりました。

奇しくもゴーリーの絵本の邦訳が始まったのが2000年だそうで、23年現在では20冊ほどの翻訳本が出版されています。

20冊も!と思うのですが、ゴーリーは多作な人で日本で出版されていない本がまだまだあるようです。

それもそのはず。ゴーリーはいくつものペン・ネームを持っており、そのほとんどは自身の名前のアナグラムになのだそう。

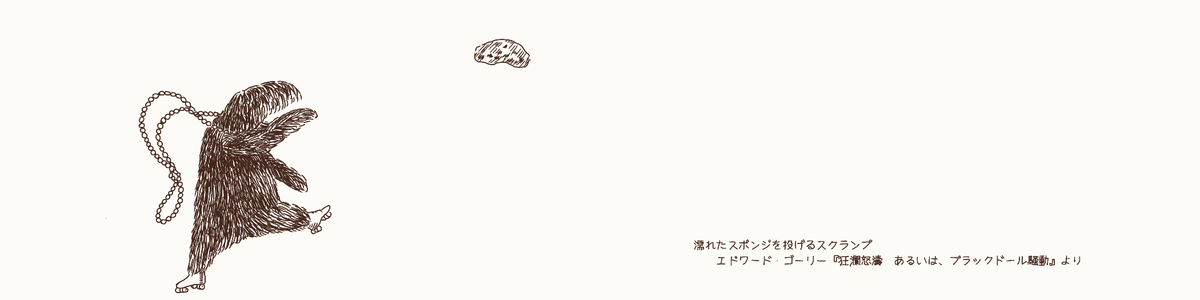

たとえば『狂瀾怒濤 あるいは、ブラックドール騒動』には次のようなエピグラフがありますが、この作者のアデ・ゴルウィ(Addee Gorrwy)もその一つです。

カブはカブ、プルーンはプルーン

フォークで食べようが、スプーンで食べようが。

ー アデ・ゴルウィ「絵はがき女詩人」より

この本は4人(?)のキャラクターたちが奇妙な場所で繰り広げる悪ふざけ(?)を、作者の「興味がある人は6へ。/ない人は2へ。」といった指示に従って読んでいくという一風変わった絵本。

献辞にはアレグラ・ケントの名がありますが、彼女はNYCBのバレリーナであり、ゴーリーの友人でもありました。

展覧会ではゴーリーが亡くなった際に彼女が贈った追悼文も掲示されています。

そこには彼女が、シナリオ、セット、コシュチュームをゴーリーが担当したバレエ『多様な宴 ー または、マダム・Hの舞踏会』に主演したことや、ゴーリーから色とりどりの刺繍で「私にとってのアレグラの水中エクササイズ」と書かれたカエルのぬいぐるみをもらったことなどが書かれおり、二人の親交がうかがえました。

展覧会では、ゴーリーの原画を間近で見れるほか、舞台衣装や挿絵、画材道具、アメリカのTV番組『ミステリー!』のオープニング・アニメーション、ゴーリーについての動画なども鑑賞できます。

また、ゴーリーの絵本を読めるスペースがあり、関連商品の販売も充実していました(私はここでポストカードと絵本2冊買いました)。

開催期間が残りわずかで、混雑も予想されますがとても興味深い展示です。

ぜひ皆さんも奇妙で魅力的なゴーリーの世界に浸ってみてください!

【今回紹介した美術展と絵本】

私の描いたゴーリー風の4コマ漫画もあります。よかったらぜひ…!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?