<UMA遺産 第10回>あの「釣りキチ三平」にも登場した幻の巨大魚が棲む伝説の山上湖~山形県鶴岡市 朝日連峰 大鳥池エリア

UMA(未確認生物)出現が噂されるミステリアスなエリアを、UMAの聖地として、「UMA CREW PROJECT」が独断と偏見で選定、紹介する「シリーズUMA遺産」。第10回目は・・・・。

「タキタロウ」

湖、池、沼には、どこにもその場所の「主」と呼ばれる巨大魚が棲んでおり、釣ってしまおうものなら、周囲に不吉な出来事をもたらしてしまうという、釣り人仲間では都市伝説とされる噂を耳にしたことがある。今回のテーマは、そんな伝説の「巨大魚」にスポットを当ててお届けする。

「タキタロウ」・・・その名は、UMA愛好家だけでなく、釣りを趣味とする愛好家の間でも有名な存在だ。昭和生まれの方々には、お馴染みの釣りを題材とした漫画で、アニメでも放映された矢口高雄先生の「釣りキチ三平」でも取り上げられており、地名度の高いUMAと言える。

また、同時にUMA研究家の間では、数あるUMAの中でその存在の信憑性に疑問符も持たれるUMAも多い中、「UMAの中でも、限りなく実在性の高い生物」それがタキタロウであるとされている。

山形県と新潟県の県境にそびえる朝日連峰は、登山愛好家の中でも初心者から上級者まで楽しめる山々が連なるが、その中の以東岳(いとうだけ)の北麓、山形県鶴岡市大鳥に位置する山の中の池が、伝説の場所「大鳥池」である。古の時代から、女人禁制とされ、神秘の湖と地元では崇められる存在であり、赤川と呼ばれる川の水系本流の東大鳥川上流に位置し、川が堰き止められできた堰止湖とされる。

あさひむら観光協会による大鳥池の紹介でもミステリアスなスポットとして語られている。

朝日連峰の尾根にある標高966mの山上の自然湖「大鳥池」(面積40万8千平方m、最高深68m)。九十九頭の竜神が湖の主といわれ、湖水明鏡の如しと讃えられる神秘の湖。「池中に怪魚棲み、その大なる五尺、口は兎に似て、味は鯨の如し」と伝えられる幻の怪魚「タキタロウ」が棲むという釣りの名所としても知られています。

大鳥池 ※写真:Wikipedia

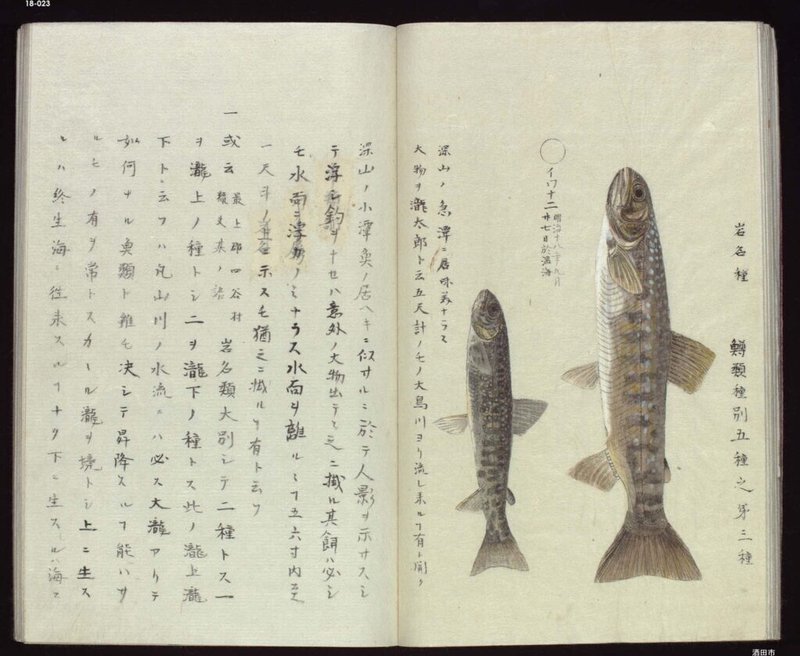

そんなタキタロウに関する文献に古いものがあった。幕末から明治時代の博物学者、松森胤保(まつもりたねやす)が1885年、『両羽博物図譜』の中で「岩名(イワナ)」の項目に「大物ヲ瀧太郎ト云 五尺計ノモノ大鳥川ヨリ流レ来ルコト有ト聞ク」という記述があり、写真のようにイワナにしては約1.5mと、大きすぎる巨大魚が「瀧太郎(タキタロウ)」として記録されたようだ。

タキタロウに関する最古の記述とされる松森胤保著『両羽博物図譜』

古くから伝わる「タキタロウ」目撃談

1885年といえば、明治時代であり今から135年以上も前の時代である。その時の目撃談に端を発し、数々の逸話が語り伝えられている。

その後、1917年(大正6年)には、大鳥池近辺にて水門工事が行われた、ダイナマイト爆破を行った際に、2匹の巨大魚が浮かんできたという。この時、特に不思議に思われなかったのか、詳しい調査もなく、作業員がその魚を食べてしまったという。しかし、作業員たちはその魚を食べるのに4日以上かかったと言い伝えられている。

それからというものの、十数年おきに幾度となくタキタロウと思われる巨大魚の目撃や、怪魚の捕獲談が相次いだ。

そして、おそらくそれらの噂話が元となったであろう、あの人気漫画でタキタロウは一躍有名な存在となった。そう、矢口高雄先生の「釣りキチ三平」である。1975年(昭和50年)に、「O池の滝太郎」として紹介され、1980年(昭和55年)には「釣りキチ三平」テレビアニメ版にも登場した。

「釣りキチ三平」の人気により、タキタロウの目撃情報や捕獲に向けた活動が白熱化していく。

1982年(昭和57年)、大鳥池小屋の管理人をしている旅館「朝日屋」の主人と一緒に登山をしていたグループのメンバーが、山の上から2mはあるような魚が7匹から10匹程度、群れで泳いでいるところを目撃。

この目撃情報を元に、翌1983年(昭和58年)から地質学などの専門家や朝日村、NHK水中撮影班らを交えた大鳥池調査団による、大規模調査が3年間行われ、そして1985年(昭和59年)、体長約80cmの大型魚の捕獲に成功した。しかし、その鑑定結果が、「アメマス系のニッコウイワナ」と「オショロコマに近いアメマス」という2つの解釈があり、正体を判明させるには至らなかった。この魚の剥製は、鶴岡市大鳥地区にあるタキタロウ館で展示されている。

また、1990年代:テレビ番組TBS系「動物奇想天外」にてタキタロウ捕獲企画収録時に、タレントの大仁田厚がタキタロウと思しき魚を捕獲するも、大きさが1m未満だったことから一過性のエピソードにとどまってしまった。

タキタロウ館に展示されているタキタロウの剝製

※写真提供:あさひむら観光協会

これ以降は、新しい目撃談が途絶えてしまう。そんな中、地元の「大鳥地域づくり協議会」メンバーらが、2014年(平成26年)9月、魚群探知機による調査を行い、水深25m以上の深い地点で1日に6回以上、1匹から数匹の魚影探知に成功した。30年前も生息調査に関わった同協議会事務局メンバーは、過去に指摘のあった通り、池の水深30mなど深い地点で反応があったとコメントしている。この調査に自主参加した慶應義塾大学先端生命科学研究所の教授が、池の性質を調査した結果、深い水域でも魚が生きるのに十分な酸素濃度があることがわかったという。

「タキタロウ」その特徴は?その正体は?

約135年超に渡る、タキタロウに関する目撃談や捕獲談を総合した特徴をまとめてみると、

・特徴1:大きいものでは、体長が約2m~3mほどの巨大魚であり怪魚である

・特徴2:色は全体的に茶褐色で、身体の表面はヌルヌルしている

・特徴3:口が受け口である

・特徴4:下顎が発達しており、尾びれが大きい

・特徴5:肉は赤身であり(白身説もある)、とても脂が乗っていて大変美味である

と諸説ある中、伝説の巨大魚についてのイメージは膨らむばかりだろう。

そんなタキタロウの正体についても諸説ある中、下記3つに大別される。

◆古代魚の生き残り説

古代の生息環境を鑑みた場合、進化した生物には大型のものが多いとされ、実際に体長が約2〜3mの巨大魚が存在した場合、古代魚の生き残りである可能性は高い。

◆突然変異による巨大化説

イワナやヒメマス等、存在する他の種類の魚が、突然変異によって巨大化したという説である。現在までに大鳥池にて捕獲されている大型魚については、巨大化したイワナとも考えられ、それがタキタロウとされている可能性もある。

◆絶滅説

19世紀までは巨大魚が棲息していたかもしれないが、現在ではすでに絶滅してしまっているのではないかとの説である。これまで捕獲された魚たちが、どれも異なるとされ続けていることから、既に絶命しているものと考えられている。

タキタロウに関する分析や言い伝え、いわゆる伝説の数々は、この大鳥の地に数多く残っており、大鳥池に向かう入口には、車で行ける最終地点となるタキタロウ館という資料館もある。

タキタロウ館は、山々に囲まれ、渓流のせせらぎが聞こえてくる場所にあり、伝説の巨大魚「タキタロウ」を紹介する資料展示や、朝日連峰の登山情報も掲示している。

また、大鳥地区で採れた山菜やきのこは絶品で、全国からお取り寄せの依頼が絶えないという。食堂では山菜やなめこなどの食材をふんだんに使った特製そばを味わうことができ、タキタロウ公園オートキャンプ場も整備されていて、南東北エリアの観光名所となっている。

観光客の絶えないタキタロウ館の様子

※写真提供:あさひむら観光協会

ちなみに、タキタロウ館から大鳥池までは、約3時間半に渡る登山が必要になる。車で最寄りまで行けるのはタキタロウ館までとなっている。いかに大鳥池が秘境にあるかは想像に難くないだろう。

そんな秘境にひっそりと佇む大鳥池。神秘の池は、その昔「女人禁制の地」とされており、女性が大鳥池へと近づくと、天変地異が起こり、近く周辺に大きな災いをもたらすものとされていた。そのため、古くから大鳥池は神秘的な聖地とされており、タキタロウ伝説と始めとした、様々な言い伝えが存在しているのかもしれない。

さて、お届けしてきたタキタロウ。大鳥池の周辺にある「タキタロウ山荘」と名づけられた小屋を拠点として、今も定期的に調査が行われている。その調査メンバーは一般公募されることもあるという。

いつの日か、UMA CREW PROJECTのメンバーで、タキタロウの捕獲に挑んでみたいものである。

「UMA CREW PROJECT」がプロデュース

イラストレーター 星夜さん(https://twitter.com/shouya_illust)に

書いて頂いたタキタロウ!

※「UMA CREW PROJECT」公式Twitter(https://twitter.com/CrewUma)

UMA CREW PROJECT【スマホアプリ バージョンアップしました!】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?