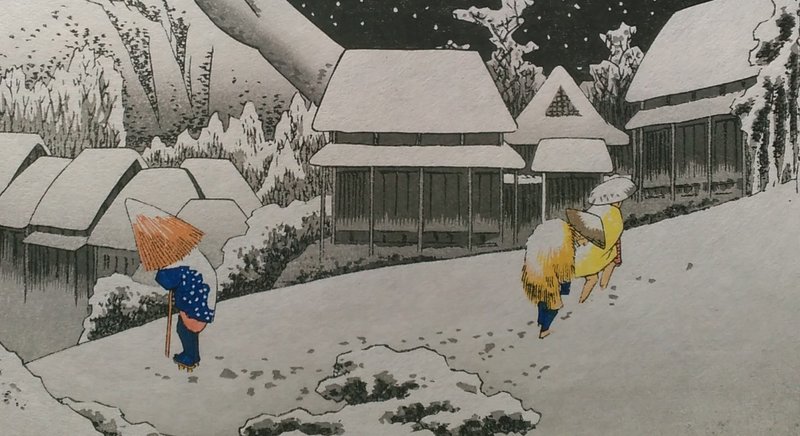

#浮世絵復刻版

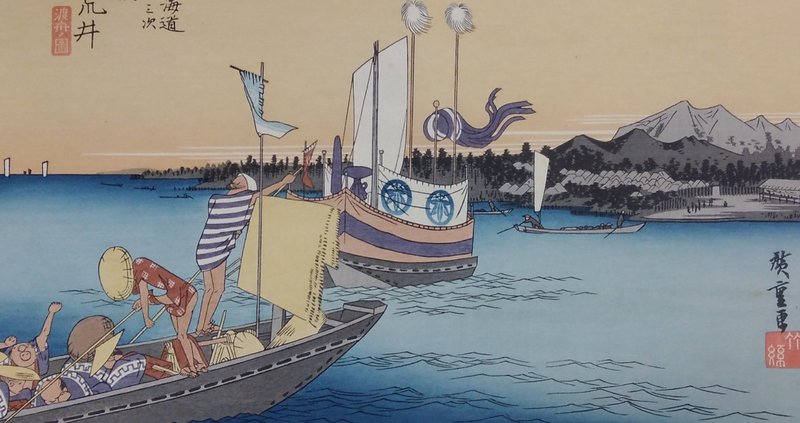

復刻ー北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の復刻を行いました。

今回の原画は山口県立萩美術館・浦上記念館より画像データ(http://www.hum2.pref.yamaguchi.lg.jp/sk2/sku/sku2.aspx)をお借りしてそれを用いました。

今回の制作を紹介するための記事を書こうと思った時、制作のコンセプトも工程も基本的には前回と同じなので、改めて書くことが思いつかず、今回は作業風

【interview vol.2】復刻と復元の違いについて

追記

絵の具や紙の復元は、江戸時代の浮世絵を再現する上で、とても重要な事だと自分は考えていますが、そういった考えは既存の復刻の世界にはありません。

そういう形で復刻をするには版元さんの仕事ではなく、主体的に自分で作品を作っていく必要があります。

このことは伝統木版画の摺師を辞めて、復刻の仕事に取り組んでいる動機の本質にあります。

Special Thanks: 菅原広司、末光陽介、株式会社堀場テ もっとみる

自分の浮世絵の復刻について①ー制作コンセプト

浮世絵はとても経年変化の影響を受けやすいものです。美術館等で普段目にされる浮世絵は退色やその他の変化を経ており、出来上がった当初の本来の姿とは違います。それは現代では見ることができなくなったものです。

しかし同じ材料と手法を使えばそれらを蘇らせることができます。

「復刻」という作業を通せば、現代では見ることができなくなった本来の浮世絵の姿を見ることが出来るようになります。

ここに復刻の意義があると

失われた浮世絵の真実を求めて

1987年ー大阪府出身

19才ー本との出会いがきっかけで浮世絵の復刻を開始。

21才ー彫師主催の木版画教室に一年間通う。

23才ー大学を中退し木版画摺師に弟子入り。修行の合間に彫りの稽古を独学で行う。

27才ー江戸の浮世絵を甦らせるべく彫り、摺り、素材における研究を開始。

29才ー独立。下井木版印刷所設立。公式作品の製作と販売を開始。

31才ー摺師を廃業。オランダのShunga Gallery と もっとみる