『ファイアーエムブレム 風花雪月』は戦争を「経験」するゲームだった。

時折、「作家は経験したことしか書けない」という言説が、定期的にtwitterで広まることがある。それに対し、ならばミステリー作家は大量殺人鬼で、ライトノベル作家は異世界からの帰還者の集まりじゃないか、という批判を目にしたこともある。ただこの言葉の真の齟齬とは、ここでいう「経験」が「体験」と置き換わっていることだと思う。

経験と体験は似て非なるものであり、上の例で言えば他者を殺害した「体験」は無くとも、過去のミステリー小説や映画を観たり、本を読んで人を殺す方法やトリックなどを調べたりといった「経験」を積めば、ミステリー小説が書けるかもしれない。想像力とは、誰かの創作物に触れてそこから広がるものであり、私たち人間はフィクションから新たな物語を紡いだり、そこから生じた感想や想いを「経験」として蓄積できたりする、そんな生き物なのではないだろうか。

回りくどい言い回しを経由してしまったが、私が『ファイアーエムブレム 風花雪月』をプレイして思ったのは、「戦争」を繰り返してはいけないな、という学びを得るために実際に戦争に参加する必要はないんだな、ということだった。今、海の外では実際に戦争が行われていて、私はそれをインターネットやTVから「情報」として受け取るだけで、どこか他人事のように意識から乖離させていた。建物が壊れ、人が死ぬ。そんな出来事が今まさに起こっていて、もし自分がそれに巻き込まれたら?という想像を働かせられなかった。

他国の戦争を見て、自国が戦争していないことを認知し、それを「平和」と見なす。かつてその行いを押井守の映画が鋭く突き付けてきたわけだけれど、ある意味でそれと同じショックを『風花雪月』は与えてきた。命が奪われる悲惨さと、開戦に至るまでの衝突や搾取されてきた者の苦しみ。戦争が起こるにはそのための動機があり、経緯があり、誰かが不当な扱いを受けてきた歴史がある。本作は、「戦闘」ではなく「戦争」という事象そのものをプレイヤーに経験させる、というところまで到達しているからこそ、忘れがたい強烈な余韻を残すのではないだろうか。

そんな、人生で一度しか味わえない、強烈なゲーム体験のことを、どうにかして書き残してみたいと思う。

なぜ、殺し合うのか。

『風花雪月』がどんなゲームであるか。それは実にキャッチーな言葉ですでに周知されているし、私自身も本作を買う以前からそのことは知っていた。それは「プレイヤーが先生となり、手塩にかけて育てた生徒を率いて、同級生と殺し合う」というもの。

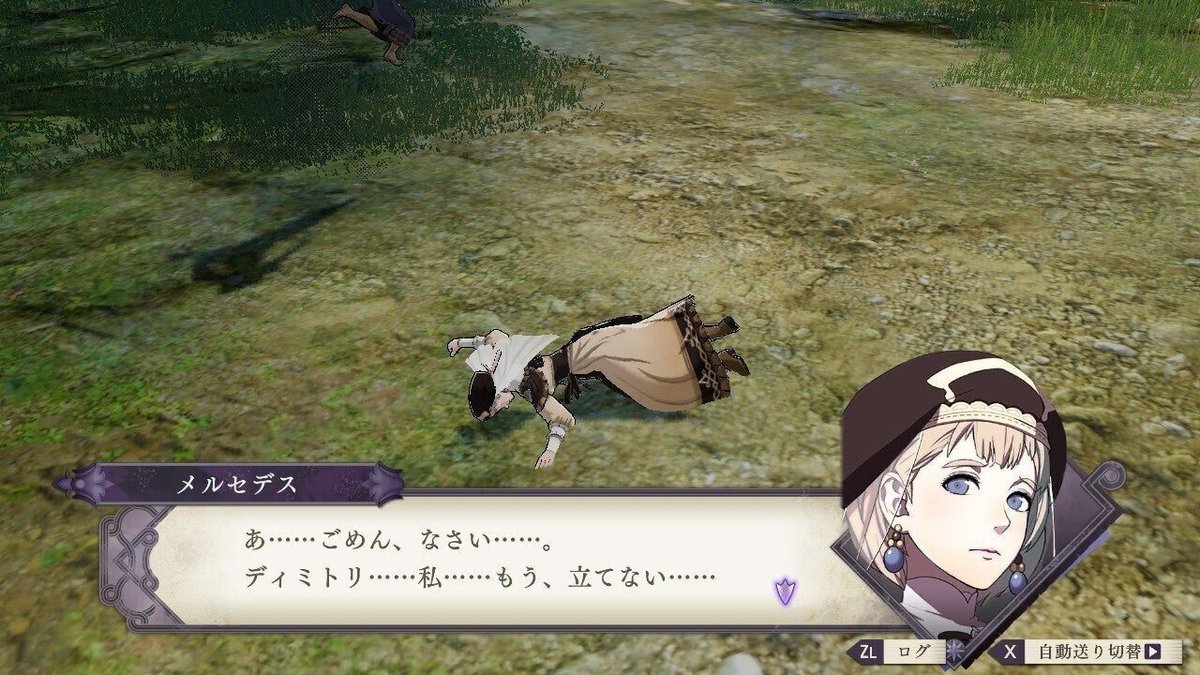

一年間の学園生活を通してプレイヤーは、生徒たちの来歴やどんな性格かを知り、課題出撃と言う名の戦闘をいくつも潜り抜け、先生としての実感が湧き生徒からの信頼も十二分に得たそのタイミングで、悲劇が起こる。それから5年後、かつての学び舎は陥落して賊の溜まり場と化し、三つの学級に分かれていた若者たちはそのまま対立を続け、今度は訓練や演習ではなく「戦争」という状況下で命を奪い合う。ネームドのキャラクターのHPが尽きる=戦死すると、スローモーションになってその身体が倒れ、叫び声と最期の一言を遺すという演出がなされ、「他者の命を奪った」ことを本作は真正面からぶつけてくる。この悲愴さ、やるせなさこそが『風花雪月』の特徴と言い切ってもいいだろう。

今ではこの画像を見るのも辛い。

とはいっても、本作はことさらに「反戦」を主張する物語にはなっていない。むしろ、三人の級長(それぞれの国の長、と言い換えてもいい)には戦争に挑むだけの理由も、それを支えるだけの悲痛な過去もある。そこには三者三様の正義があり、譲れないものがあるからこそ一歩も引けない、という前提がしっかり描かれる。故に、プレイヤーはルートを変えゲームを周回し、戦争に至る過程を知り、目指す理想のために同じ釜の飯を食った同級生でさえも切り捨てなければならなかった現実を学ぶ。そうして、プレイヤーはいつか悟ることになる。彼らの手を血に染めさせた、この「世界」が憎い、と。

『風花雪月』の舞台となる大陸フォドラに生きる人々には、「紋章至上主義」という思想が強く根付いている。この紋章とは「十傑」と呼ばれる英雄の血族に受け継がれるものであり、その十傑に力を与えたとされる女神を信仰する「セイロス教」は作中でも最も力を持つ宗教組織。女神を厚く信仰する土地は、その女神の力の実証たる紋章を尊ぶ。その思想が行き過ぎたものになったのが「紋章至上主義」として、フォドラに生きる者を縛る鎖となっていることを、本作は執拗に描いていく。

たとえ同じ貴族の家に生まれても、紋章を持つ子どもと持たない子どもがいれば、持たざる者は“いない者”として扱われ、人を統べる者としての才覚を持っていても紋章を持たないばかりに廃嫡される者もいる。力なき家は紋章を持つ家の力に縋るべく、自分の娘を有力者の妻にしようと無慈悲な婚活を進め、力ある者は言い寄ってくる有象無象の対応に疲弊する。紋章を持ち優遇される者も、貴族としての格や家の名前を守るための振る舞いを求められ、自分の夢を諦めなければならない。果ては、紋章を人工的に付与するという人体実験の存在が明らかになり、無理な改造によって余命わずかという者もいる。

「紋章」に縛られ、あるいは奪われ続けてきた人の尊厳にまつわる多くのエピソードがキャラクターの過去や悩みとして語られ、そうした世界の歪みが蓄積し、膨れ上がった瞬間に戦争が始まる。紋章至上主義という悪しき因習を断ち切るべく宣戦布告に至ったとある生徒も、その元に集う若き兵も、敵対する同級生も、皆が皆この世界の歪みの被害者たちだ。そして誰もが、この世界はおかしいと、変革せねばならないと考えながら、同級生をその手にかけている。同じ理想を描きつつ、改革のための思想や過程が食い違えば、衝突するしかない。楽しかった学生生活の思い出を返り血と断末魔で上書きしながら進んでいく物語は、プレイヤーの心に戦争という行為の悲惨さを刻み込んでいく。

我々の歴史がそう語っている。

生殺与奪を握る、ゲームの暴力性

本作にはいわゆる「大団円」と呼ばれるような、全員が幸せになったり全ての問題が解決したりといったトゥルーエンドは用意されていない。それは現実の写し鏡として正しいし、犠牲無くしては世界を包む価値観の転覆といった大事は成せない、という思想の現れなのかもしれない。

――ストーリーについてのお話もお聞かせください。本編で楽しめる4つのルートは、いずれも平和を取り戻しつつもどこか悲しさが残るものになっていました。『FE if』では“透魔王国編”という大団円ルートがありましたが、そういったものを作らなかったのには、どのような理由があるのでしょうか。

草木原(俊行ディレクター)

やはり大団円ルートがあると、どうしてもそのルートが正解になってしまうというのが大きいですね。本作ではどのルートもこのゲームの正史であって、遊んでくれた方それぞれに自分の正史を決めてほしかったんです。今回は、それぞれに譲れない想いがある3人の級長がいて、誰につくかによって世界の見えかたが違ってきます。そういった現実にもあるようなジレンマみたいなものをテーマとして描きたかったんです。そのため、大団円は企画当初から入れるつもりはありませんでした。

横田(弦紀ディレクター)

僕は大団円が大好きなんですけど、今回は草木原さんのそういった熱い想いがあったので、大団円は用意しませんでした。あと、『FE if』と、同じようなことをしてもな、という気持ちもあり……。けっこう悩んだりもしたんですけど、もう最初からやらないと、草木原さんとは決めていました。

では、フォドラと『風花雪月』の世界の行く先はどうなるのか、三級長の示す理想のどれが勝利するのか。身も蓋もない結論を言えば、それは「プレイヤーが与する側が勝つ」である。

プレイヤーの分身たる主人公ベレト/ベレスは、傭兵として格たる実力を持ち、いざ先生を任されれば教師としての才覚を発揮して若者を導き、戦場では最前線に立って生徒たちを指揮し自身も兵となって闘う。そんな絵に描いたようなスーパーマン(ウーマン)は、しかも「炎の紋章」を持ち、女神の力を受け継ぎ「英雄の遺産」と呼ばれる武器を扱うことが出来るなど、この世界においては「持つ者」である。その一方で、父ジェラルドに守られながら紋章至上主義や貴族の価値観に触れることなく成長し、この世界の歪みに縛られずに生きてきたという「異物」でもある。

敵にはこのように見えているらしい。

そんな存在が仲間につけば、その陣営が勝つに決まっている。プレイヤーがルートを選択した時点で、この戦争の勝敗は決したと言ってもいい。しかし、それによって左右されるのは世界の命運やセイロス教の存続だけではない。誰が生き延びて誰が死ぬか、その境目だ。

『ファイアーエムブレム』というゲームは、「一度失った仲間は二度と戻らない」というロストシステムが有名だ。本作もご多分に漏れず(難易度設定で回避は可能。後述)、仲間キャラクターが一部を除く戦闘でHPが尽きると、戦死か戦意喪失による離脱扱いとなり、以降の出撃が出来なくなってしまう。裏を返せば、味方キャラクターの誰を生かすか/殺すかはプレイヤーの裁量一本に委ねられている、ということになる。ユニットをどこまで進軍させるか、誰を攻撃するか、相手の攻撃をどこまで受けさせるか。その判断の一つ一つが「命」を背負っているという重責は、プレイヤーの強い没入を促すエッセンスとなっている。

そして、敵対することになった部隊に属する生徒たちは、残念ながら我が征く覇道の犠牲になっていただく他ない。その際、豊富に実装されたテキスト(しかもフルボイス)や支援会話の内容が、実に効いてくる。彼らは戦闘で消費されるユニットであると同時に、その世界に生きる人間である。彼らには親がいて、きょうだいがいて、親友がいる。そうした「誰かにとって大切な人」の命を奪う行為を、ゲームを進行する上で避けられないように全編がデザインされている。

例えばマリオを遊んでいて「今踏んづけたクリボーにも家族はいるんだよな……」と罪悪感にかられる経験はそうそうないと思われるが、本作はその連続と言っていい。そしてその行為は、ゲーム2周目以降には「かつて自分の教え子だった生徒を殺す」という意味をも帯びてくる。そのことが、プレイヤーの決断こそが他者の命を握っているという実感を強くさせ、胸を締め付けられる。本作において他者の生殺与奪はわずか1ボタンで決するが、その重みがトラウマとなって積み重なっていくこともまた、プレイヤーに戦争を「経験」させる試みとして必要な痛みなのだ。

ちなみに、他校の生徒を「スカウト」して自軍に加えることで、お気に入りのキャラクターを生還させることも可能だが、その場合は「かつて仲間だった生徒と敵対させる」咎を背負うことになるので、戦争の残酷さからは常に逃れられないことも強調しておきたい。

「カジュアル」という欺瞞

この項は、一部のプレイヤーにしかわかりえない葛藤の話になる。先程、本作は「一度失った仲間は二度と戻らない」ゲームであることを言及したが、実はそれを回避する「カジュアル」なる難易度設定がある。これに設定すると、力尽きた仲間はロストせず、次回の出撃からまた使用できるというものだ。

私は『エンゲージ』に続いて本作が二本目のファイアーエムブレム体験になるし、元よりシミュレーションRPGが得意というわけでもなく、味方ユニットが足りなくなりゲームの進行が詰んでやり直し、という事態には耐えられないため、悩むことなくカジュアルを選択した。決して雑に遊んだ覚えもないが、こちらの判断ミスで愛しの生徒が袋叩きにあっても、何事もなかったように教室にいる姿を見ては胸を撫で下ろし、次の闘いに臨んだものだ。

この難易度はある意味でファイアーエムブレムの「らしさ」を損なうものであり、経験者の方やシリーズファンであれば積極的には選択しないとは思われるのだが、個人的にはシリーズに触れるハードルを大きく下げてくれたこともあり、感謝している。ところが、ある程度ゲームが進んでくると「カジュアルで『風花雪月』を遊ぶのは“アリ”なのか?」という疑問にぶち当たることになってしまった。

何せ、命の奪い合いをすることこそ本懐のゲームなのだ。にも関わらず、プレイヤーが与する生徒の命だけは保証され、たとえ戦闘に負けてもその命は尽きることなく、何食わぬ顔で次の戦闘に出撃する。相手の命は戻ってこないのに、自軍のユニットの命は無限なのだ。その状態で『風花雪月』を遊んだ自分が、「戦争の悲惨さが~」「容赦のないコンセプトが~」と知った気になって語る様は、実に愚かしくはないだろうか。100時間以上を費やしておいて何だが、私はまだ真の意味で、『風花雪月』をプレイしていないのかもしれない。

先にも述べた通り、本作『風花雪月』とはプレイヤーに戦争を「経験」させるゲームである。とはいえゲームである以上、クリアできないとプレイヤーからは不満の声が挙がるし、難易度が高すぎるとそもそも手に取ってもらえないかもしれない。そうしたハードルを下げるための難易度設定が、「戦争」を「ゲーム」として遊ぶことの欺瞞性さえも浮かび上がらせる仕掛けになるなんて、というのは考えすぎだろうか。

ここからは、ルートごとに自分の体験談含めて、感想を語っていこうと思う。当然、ネタバレしかないので、ご注意ください。

新しい夜明けを目指す「金鹿」

ゲームを始めて、最初に選んだのは金鹿の学級 (ヒルシュ・クラッセ)。何の知識もなく選んだそれは、今思い返せばかなり朗らかな話だったな、と思い返せる。

クロード=フォン=リーガンを級長とする金鹿は、レスター諸侯同盟出身者によって構成されている。貴族の子と平民の子が同居し、紋章の有無によって戦闘力も異なる、という本作の基礎を植え付けられたのも、この学級から始めた利点のような気がする。クロードのつかみどころのない飄々としたキャラクターに引き寄せられるように、各自が自由に振舞っている印象があり、メインストーリーを追うだけならそこまで堅苦しくもない。

とはいえ彼らには貴族なりの、平民なりの苦労もたくさんあるよう。例えばローレンツはグロスタール家という名門貴族の出身であり、5年後の開戦時には親帝国派と反帝国派に別れた諸侯同盟の中で、家の意向で親帝国派に属するしかなく、クロードの掲げる打倒帝国と相反する立場からスタートする。イグナーツは親の意向で士官学校入りし騎士を目指しているが、本心では画家になりたいという気持ちを押し隠している。そんなイグナーツの両親の死に負い目を感じているラファエルが同じ学級にいて、彼も両親を亡くし妹を養うために日々訓練に励んでいる。

甘え上手のヒルダは怠け者の一面もあるが、同時に仲間を見捨てない義理堅さを併せ持ち、戦争編では実質的にクロードのそばにいることも多く、気づかぬ間に参謀役を務めているかのようで実にたのもしく成長した。リシテアは前述した紋章の人体実験によりその身体に二つの紋章を宿すことになり、その高い能力と引き換えに寿命が残り僅かとなっている。マリアンヌは実は紋章持ちでありながら、とある事情からその事実を秘匿しており、謂れのない批判を受けるシーンが外伝で描かれた。レオニーは個人スキルが表すとおり負けず嫌いの少女だが、士官学校を訪れたのはジェラルトに憧れ傭兵になるためであり、入学にあたっては村から借金をしていたようだ。

貴族と平民。それぞれ異なる立場や責務に置かれた彼らが、手を取り合いながら事を成す金鹿の学級は、支援会話の深まりを見守っていればその友情の厚さに(先生としては)頬が緩んでしまう。クロードの掲げる理想が「共存」であることを考えれば、それを体現していたのが最も身近な彼らだった、ということになるだろう。

クロードが戦闘時に時折自嘲するように口にする「異物」というワード。それは、彼の出自に由来していた。レスター諸侯同盟の現盟主リーガン公の孫であると同時に、フォドラが敵対していたパルミラ国の王と盟主の娘との間に生まれた、パルミラの王子でもあるクロード。犬猿の仲たる両国の長の血を受け継ぐ彼は、大人たちから命の危険に関わるほどの壮絶な扱いを幼少期に受け、大人になってからはフォドラが他民族を迫害する排他的な土地で、かつそこには「紋章至上主義」が人々から自由と尊厳を奪っている。

クロードの願いは、誰もが出自や血筋や紋章によって縛られない、風通しのよい世界。そのために彼は士官学校を訪れ、セイロス教の教えが厳格なものとなった世界に触れていく。そんな矢先に、エーデルガルトが帝国領を上げての宣戦布告をし、彼もまた諸侯同盟の長として戦火に身を投じることになる。

すなわちこれは、クロードにとっては自らが治める諸侯同盟を守る闘いであり、同時にフォドラの価値観を一変させる大革命のきっかけにもなり得る、ピンチとチャンスが同時にやってきたような大事件。かねてから教団が女神と解放王の伝説の真相や、紋章を持たざる者が使えば魔獣化する英雄の遺産の特性に対して隠匿を続ける姿に疑念を抱いていた彼は、これを好機とみなしセイロス教一強の価値観の解体に注力していく。その過程で、女神の力を受け継ぎつつも教団の意志にもフォドラの因習にも染まらない先生=主人公を「きょうだい」と呼び、世界の「異物」であるからこそその大前提を覆せる可能性に賭けた。

ただし、セイロス教の大司教レアの名誉のために記しておくと、パルミラ出身の少年ツィリルをはじめとして、彼女は孤児の救済に力を入れており、ツィリルもまたフォドラの排他的な態度に嫌悪を抱きつつ、祖国パルミラのやり方にも異議を唱えており、本作では一面的にセイロス教=レアを悪と断罪していない点は留意したい。

クロードはセイロス教が捻じ曲げた女神と解放王の伝説の真実を知り、フォドラを災いから救うため、学級一丸となって「闇に蠢く者」、蘇った解放王・ネメシスと激突する。そうした努力の甲斐あって、セイロス教はその教義の後ろ盾を失い崩壊し、フォドラは大陸の鎖国的な風土を捨て去り、やがては民族間や宗教観の垣根を越えて人々が共存できる土地に変わったことが、エンディングに語られた。生まれや所属に左右されない、個と個とが手を取り合って生きられる世界への変革。フォドラを実質支配していたセイロス教の崩壊ということで、古い世界を打破し新しい夜明けを導けたのは、彼が元よりフォドラの外を知り、人々の間にある壁を見据えていたからこそ。本ルート第2部戦争編の名称が「翠風の章」となっているのは、戦後の世界に吹く爽やかな変革の風を象徴していたのかもしれない。

母を求めさまよう魂を救う「教団」

金鹿ルートは『風花雪月』の世界の根幹に迫るシナリオだった。その一方で、エーデルガルトが宣戦布告に至ったそもそもの動機や、変わり果てたディミトリの内情やムービーもなくテキストで消化される彼の死など、まだまだ見えていない側面も多かったのも事実。

よってどちらを先に読むか、悩んだ結果twitterのアンケート機能にて投票を募ったところ、「赤」優勢だったため2週目は黒鷲の先生になることにした。当然、エーデルガルトが「炎帝」であると知った上でのプレイだ。彼女が何を思い、何を犠牲にする覚悟で剣を手に取ったのか、先生である私は知らねばならない。

アドラステア帝国の皇女エーデルガルトを級長とする黒鷲は、他の学級よりも平民が少なく、金鹿よりも貴族が多いのが特徴。エーデルガルトをライバル視するザ・貴族な見た目と性格のフェルディナント、逆に彼女に忠誠を誓う物静かで冷徹な印象を与える顔のヒューベルトはその筆頭。

ところが、貴族らしからぬ性格のキャラクターもいて、個人スキルが「喧嘩好き」と実にわかりやすい武闘派のカスパル、知性的で優秀な頭脳を持ちながら実家に愛着がなく面倒くさがりのリンハルト、引きこもりがちで被害妄想の激しいベルナデッタなどは、学生というモラトリアムをかなり謳歌している模様。平民枠としては、麗しい歌姫だが貴族にあまりいい印象を抱いていないドロテア、フォドラ西方に位置するブリギット諸島の王の孫娘にして、臣従の証として帝国に人質として連れてこられたという異色の経緯を持つペトラが在籍している。

一年目となる学園生活編に関しては、おおまかな出来事は金鹿ルートと共通している。よって金鹿ルートとの差異となるのは、起こった事件や奮起した敵将に対して、級長たるエーデルガルトがどのような評価を下すのか、というもの。序盤のロナート卿の事件については、生徒たちが初めての殺人に動揺しているのを尻目に、エーデルガルトだけはロナート卿や彼に付き従い命を散らした兵にも彼らなりの正義があったと語る。廃嫡され最終的には魔獣と化したマイクランに対しては、マイクランが盗賊の頭領になったことを踏まえ「彼は人を率いる能力があったに違いない」と評した。

年功によって跡継ぎにはなれない立場の人間である。

エーデルガルトが敵視するのは、この大陸に蔓延る「紋章至上主義」そのものだった。個人の能力や素質ではなく、紋章の有無で人を判断し、一人の人間の人生を破滅させるような行いを平気で行う、歪んだ思想。そして、その思想を土台として女神信仰を長きに渡り根付かせてきたセイロス教にも、その刃を向けている。紋章とは女神に与えられし力であり、裏を返せば女神に選ばれなかった家に産まれた者は一生這い上がれない、という理不尽が当たり前のように人々を支配している。

同時に、エーデルガルトが紋章至上主義を恨むもう一つの理由があった。次期皇帝になる者は強力な紋章の持ち主でなければならないという理由により、彼女を含む11人の皇子皇女は紋章を埋め込む人体実験の被験者となり、彼女の兄弟姉妹は死亡もしくは正気を失ってしまい、唯一の生き残りであるエーデルガルトは自動的に皇位継承者へと繰り上がってしまったのだ。

子供を使った非道な実験、きょうだいを目の前で失うという凄惨な過去。エーデルガルトは自らがこの社会を変えるため、反撃の狼煙を挙げるに至った。セイロス教の崩壊と貴族制度の撤廃を望み、旧態依然とした社会の価値観をリセットして「才ある人がその能力を振るい、紋章の有無で人生を左右されない」世界にするために。

その覇道は、多くの人間の血に染まっている。炎帝として闇に蠢く者と共謀し、モニカやトマシュは成り代わって士官学校に潜入するために殺害され、フレンの誘拐にも関与。宣戦布告後はヒューベルトと共に学級を離れることになり、これまでの学園生活が挙兵するための準備期間(並びにセイロス教やレアを探るため)でしかなく、他の生徒と先生は騙される形で、級長を失ったままエーデルガルトと対立することになる。

という第1部を経て5年後、先生は教団の敵となり戦火を広げつつある帝国と戦うために、黒鷲の学級の生徒、セテスやカトリーヌといった寄せ集めのメンバーと共に挙兵する。この第2部は物語を回していく役割であるところの級長が不在、教団側であるセテスがその代役を務めるという都合上、エーデルガルトの理想や戦争を起こすといった方法の是非、紋章至上主義や貴族制の問題にまつわる議論がなされることなく、物語としては深みを失い、ただ目の前の「戦争」に対応していく話運びとなっている。セテスはエーデルガルトの目的を「社会秩序(=セイロス教)の破壊」とズバリ言い当てるものの、それに至った経緯を知らないし、彼にはレアへの忠誠もある。

違和感を覚えたので調べた所、「黒鷲」のみ2ルート分岐が存在することが発覚。今回はフラグを立てていなかったためエーデルガルトと対立する「銀雪の章」へと移行し、我らが先生は教会側の人間として闘うことに。ということは、もう一回学園生活編をやらなければ、ってコト!?

なお、帝国を倒すことはブリギット諸島を解放することにも繋がるため、ペトラにとっては真の意味で「祖国を救う」ための闘いになっている。

大まかな流れも「金鹿」と共通しており、帝国を倒すため兵を集めたり、難攻不落の要塞を占拠したと思いきや「光の杭」を撃たれたりしながら、ついにエーデルガルトと雌雄を決する。エーデルガルトにとって一緒に覇道を歩みたかったはずの先生は、女神の力を受け継ぐ存在であり、「持たざる者」のために闘う旗頭にはならなかった。もし肩を並べて闘うことがあったら、違う未来が待っていたのかもしれない。不平等な世界を憎み、大人たちの都合によって奪われてきた命に報いるために自らの手を血に染めた彼女は、ヒューベルトしか理解者を得られぬまま、この世を去っていく。

思い返せば、エーデルガルトの掲げる理想はクロードのそれと、近しいところを目指していたような気がする。エーデルガルトは紋章の有無で人を振り分ける思想を、クロードは排他的でよそ者を忌避する因習を憎み、その解体のためにはセイロス教を瓦解させることを望んだ。故に、両者が手を組めば戦争の勝者はまた変わっていたかもしれない。その過程と方法に齟齬があり、二人は手を取り合うこともなく、たくさんの血がフォドラの大地に流れた。エーデルガルトの魂が報われる日は、もう少し後を待たねばならない。

エーデルガルトを倒し、戦争が終わった。先生たちは幽閉されていたレアを救助し、(金鹿ルート同様に)ヒューベルトの遺書によって闇に蠢く者の本拠地である「シャンバラ」の情報を得て、その討伐に成功する。

レアによって語られる、解放王ネメシスと女神の物語。闇に蠢く者は古来から暗躍し、盗賊ネメシスを使って神祖の墓を荒らし、遺体から武具を生成し、女神の眷属を虐殺していった。「英雄の遺産」と呼ばれる神秘の力と、それに紐づく「紋章」の存在。エーデルガルトが憎む紋章至上主義の最初の発端は闇に蠢く者であり、レア=女神セイロスを討ち滅ぼすために彼女もまた闇に蠢く者に利用されたのだろう。

しかし、レア=セイロスの告白には「金鹿」ルートにはなかった続きが含まれていた。セイロスはネメシスを討った後、失った母を取り戻すために神祖の紋章石を人間に埋め込む実験を繰り返していた。主人公である先生はその過程でソティスを宿し、ゆえにレアは彼/彼女を特別視していたのである。

主人公もまた、エーデルガルトのように誰かのエゴによって「人ならざる力」を埋め込まれていた。そのことを知っていれば、エーデルガルトとはもっと分かり合えたのかもしれない……が、本作の主人公はプレイヤーの分身という意向が強いのか独立したキャラクターではないため、その辺りは有耶無耶なままだ。全てを語り終えたレアは体力が限界となって暴走、「白きもの」へと変化し、本ルート最後の闘いが始まる。

セテスの言葉によれば、教団の枢機卿も紋章石のかけらとセイロスの血が分け与えられていたため、白きものの覚醒に従って彼らも凶暴化し、レアを守るためこちらに襲いかかってくる。

このルートの本懐は、帝国=エーデルガルトを討ち倒すことではなく、セイロス教の歪みを正すことだったのかもしれない。母を失った悲しみに囚われ、禁忌を犯してしまったレア=セイロス。彼女は暴走直前、己の罪を先生に語り、自分の過ちにようやく気づいた。失ったものは戻ってこないし、ただ前に進むしかない。残酷だけれど、エーデルガルトが「未来」のために血を流したように、レアもまた過去に囚われた自身の時間を前に進めるために、痛みを受け入ればければならなかった。

こうして白きものは倒され、レアは死の間際、先生に母ソティスの面影を見る。帝国・王国(ディミトリも戦死している)・諸侯同盟、そして教団までもが長を失い、フォドラは新しく生まれ変わる他なかった。複数の国や同盟、種族や出身の者たちが集い、紋章の有無に縛られず差別もない新たな統一王国の樹立。そこには、エーデルガルトやクロードが夢見た、理想の世界が広がっているのだろう。

血塗られた覇道の「帝国」

3週目は再び黒鷲の先生となり、分岐へ至るフラグもバッチリ予習して挑むことに。これまで遊んだどのルートでも悲しい別れをすることになったエーデルガルトを、今回は救えるだろうか。

分かれ目は2月。時折不在が目立つエーデルガルトとヒューベルトだったが、突然彼女から帝国の首都アンヴァルに一緒に来てほしい、と誘われる。随行すると、そこはなんと皇位継承の儀。現皇帝のイオニアス9世は衰弱しており、公務を務められる状態になく、なればこそエーデルガルトへの皇位継承を急いでいたのだろう。エーデルガルトの不在が目立ったのも、炎帝としての立ち回りと、皇位継承に向けた根回しのため。こうして彼女はアドラステア帝国の長として、君臨することになる。野望は、セイロス教団の瓦解と、紋章に囚われた世界を変革させること。

参加させるエーデルガルトである。

ただし、そのために「戦争」を引き起こす、闇に蠢く者と手を組むなど、エーデルガルトは目的のためなら手段を問わない恐ろしさがある。戦争をすれば兵は死に、民も飢えるかもしれない。痛みを伴わない革命などあり得ないと自ら先陣に立つ彼女の足元は、常に誰かの血で濡れている。

炎帝としての正体を明かし、聖墓を暴くという暴挙に出たエーデルガルト。主人公にとっては、愛すべき生徒であると同時に、父の命を奪った組織と繋がっている、実に悩ましい存在。彼女の覇道を支えるか、それとも袂を分かつか。教団ルートを先に読んでおいたのは、心の準備をする上で大いに助かった。

教団から離れることになった先生と黒鷲の生徒たち。レアにとっては、手塩にかけて守り抜いた我が子も、結局は愛しの母の依代にはならなかった。こうして帝国VS教団の図式が完成し、セイロス教を打ち砕かんとするエーデルガルトと、主人公の心臓に眠る母(の紋章石)を取り戻さんとするレアとの、絶妙に噛み合わない憎悪がぶつかり合うことに。

まずは反帝国と親帝国に別れ不安定になっている諸侯同盟を急襲し、クロードを討ち破る。世界を変えたいと願い、その野望の果てに教団と対立することが避けられないエーデルガルトとクロードは、手を取り合う未来もあったかもしれない。その運命を分けたのは、やはりエーデルガルトが「戦争」という手段を取ったこと。クロードは分断する諸侯同盟を取りまとめたり、領地を守るための闘いを行っており、侵略のような働きを表立って見せなかった。クロードは「血を流さない革命」を望みながらも闘いに赴きつつ、そのきっかけを作り出したエーデルガルトとは、わかりあえなかった。

そして、次は教団と連合軍を結成した王国との闘い。ところで、ディミトリは隻眼だったりそうじゃなかったりと変化が最も激しいのですが、今となっては彼のメンタルが心配で仕方がない。

未だディミトリの学級を受け持ったことはなく、彼が何を望み戦場に立っているのかは、まだわからない。それでも、ディミトリはおそらくエーデルガルトへの私的な復讐を原動力としているらしいことが、決着後の会話で匂わされていた。エーデルガルトが今の地位に立つために切り捨てていった者の中に、ディミトリの親族がいるのだろうか。エーデルガルトが主人公に教えた、「エル」という愛称を呼び討たれるディミトリ。二人がどんな関係で、どんな過去を歩んできたのか。このルートではその真相は明かされないまま、エーデルガルトは静かに落涙するのみであった。

別のルートでは、犠牲を厭わない冷徹な戦姫として描かれてきたエーデルガルト。その心の内側は、帝国ルートを読むことで、少しずつ印象が変わっていく。

彼女もまた、他者を傷つけることに戸惑い、部屋に忍び込んだネズミに怯えるような、一人の少女であった。彼女を変えたのは、紋章に囚われ子どもの命を犠牲にすることも厭わなかった狂った大人たちと、紋章=女神の遺産を尊び、持たざる者が苦しめられている土台の上で安寧を築き上げている教団の在り方。そんな世界を変えるために、一人また一人と命を奪い、兵の返り血を浴びながら前に突き進んでいく。

そんな彼女の覇道に、教団を離れてまで隣で歩んでくれる師に、エーデルガルトは無上の信頼を置いている。教団に剣を向けたことで「世界の敵」となった自分を支えてくれる存在に、エーデルガルトは安堵する。時に和らいだ表情を見せる彼女は、まだ23歳という若さであることを、強烈に思い出させてくる。たとえ世界を敵に回しても、生徒の命だけは守らねばならないと、このゲームは訴えてくる。

最終決戦は、白きものと化したレアとの激突。エーデルガルトはフォドラを女神ではなく人が統べる地に還すべく闘い、レアはただ失った母に再び会いたいと泣きわめく子どものよう。教団ルートでは主人公に全てを打ち明け謝罪することで、一時の再会を手にすることが出来たが、袂を分かった今はそれも叶わない。主人公が選んだ道によって救われる/救われない人物が別れるという、『風花雪月』の美学にしてキモのような部分が、如実に現れる黒鷲の物語。

ついにエーデルガルトは勝利し、フォドラは人の地に還った。主人公もまた心臓に埋め込まれた紋章石が消滅し、女神の力を受け継ぐ依代から、一人の人間へと戻った。エーデルガルトによるフォドラ統一がなされ、この世界は少しずつ紋章至上主義の呪縛から解放されていくだろう。その道筋を切り開いた主人公の髪色が黒に戻ることで、希望の未来が暗示される。人の世ののために神と闘った少女の望みは、彼女の手を取り全てを敵に回しても構わないという、そんなプレイヤーの選択によってようやく成就するのであった。

正しき王を目指す「青獅子」

『風花雪月』を遊んでいく中で、偶然にも最後に担当することになったのが青獅子の学級だった。級長のディミトリは、ある時は片目を失ったのか隻眼になって登場し、またある時は戦死したことがムービーではなく伝令のセリフで語られるという、主人公=先生の不在によって大きく運命を狂わされていく人物。物語開始直後の物腰柔らかな好青年から、「妄執の王子」と称されるまでの急転直下な人生を、どうにか救ってあげられるだろうか。私の最後の教鞭は、ディミトリの救済のために捧げられた。

ところが、青獅子の学級の物語は、一年目から他の学級とはまた違った味わいをみせていた。起こる事件は同じだが、金鹿や黒鷲は級長であるクロードやエーデルガルトの思想や野望に沿って受け取り方が変わる話運びだったのに対し、青獅子の場合は生徒のドラマに密接に結びついているのだ。

学生編における「人殺し」のイニシエーションとなる、セイロス教団に宣戦布告を行ったロナート卿の反乱。他の学級では敵対する兵士ならびに領民を手にかけたことへのリアクションが各生徒に用意されているが、ロナート卿との交戦時に特殊会話が発生するのが青獅子の生徒の一人であるアッシュ。彼は若くして両親を亡くしており、弟妹を養う為に盗みを働いていたが、ロナート卿に出会い養子として迎え入れられたという過去があった。貧しい出自ながら士官学校に入学した事、アッシュが騎士道に憧れていることは、全てロナート卿の力あってのもので、彼も強い恩義を感じているはずだ。領民にも愛され、アッシュを巻き込むまいと彼に真意を告げずに挙兵したロナート卿。しかしその優しさがアッシュに「親殺し」を経験させるという、さらに残酷な結果を招いてしまう。

あるいは、紋章を持たなかったばかりに廃嫡され、盗賊に身を堕とした元貴族のマイクランの一件。青獅子におけるこの章では、マイクランが生徒の一人シルヴァンの兄という事実が明かされる。紋章至上主義の被害者として、このフォドラの歪みをプレイヤーに刻み付けたマイクランだが、シルヴァンの存在によって「持つ者/持たざる者」の歩みの乖離がさらに浮彫になり、青獅子の生徒がまたしても親族を失う展開が続く。

こうした悲劇を目の当たりにして、ファーガス神聖王国の第一王子たるディミトリはロナート卿の件に対し「犠牲を伴い、民を巻き込んでの争い」への強い否定を、マイクランには「賊に堕ちねばならなかった社会制度の過ち」を指摘しつつ、同時に盗賊としての行いは見て見ぬふりなどできないため粛清を行うという判断を下した。いずれ国の長となり民を統べるものとして、領民が血を流さねばならない状況や社会制度を忌み嫌い、犠牲を伴う革命に踏み出したエーデルガルトとは正反対の思想を持つディミトリ。重要なのは、そうした風土を醸成しているセイロス教団、あるいは紋章至上主義の打倒を目指してはいないという点で、社会構造の転覆を目的としていないためエーデルガルトとは手を取り合えないことが、後の悲劇をより色濃くしていることであろうか。

では、教団や紋章至上主義との敵対を目指さないディミトリは、一体何を目的として戦場に立つのか。それを紐解くには、物語開始以前に起こったある悲劇のことを知らねばならない。

今から4年前、ディミトリの父親であり当時の国王であったランベールとその妻、側近など大勢が暗殺される事態がファーガスの隣国ダスカーで発生し、その報復として首謀者とされたダスカーの民が多数虐殺されたという「ダスカーの悲劇」が起こる。両親を目の前で殺され、その下手人がダスカー人ではないということを知りながらも凶行へとひた走っていく自国の姿を見たディミトリは、深い絶望をその心に刻み付けられる。彼はダスカーの悲劇を裏で手引きした者を探るため、成長して士官学校に入学し先生と出会うのだが、事件の後遺症として味覚障害や幻覚と幻聴に襲われ、かつ自分だけが生き残ってしまったことへの強い自責の念が見え隠れする、PTSDとサバイバーズギルトを併発しているような状況に陥っていた。

また、その際に起こったダスカーへの虐殺は一つの民族を滅ぼすほどの大きなものとなり、ディミトリの側近たるドゥドゥーはその唯一の生き残りという悲劇を背負い、フェリクスの兄でイングリットの婚約者だったグレンは死亡、アネットの父親は失踪、ディミトリの継母パトリシアも消息を絶ち、青獅子の生徒の多くは「ダスカーの悲劇」によって大切な人や住んでいた土地を奪われるといった影響を受けていた。ディミトリは理不尽に命や大切なものを奪われた無念に報いるため「復讐」を目的として闘うという、エーデルガルトやクロードとは異なる理念の下に槍を振るっていくことに。

そんなディミトリにとって、一年目の後半で父(ジェラルト)を喪った先生は、まさに「同士」とも言うべき存在。先生の悲しみに寄り添うのではなく、復讐の手助けとして闘う覚悟を口にするディミトリは、少しずつ「獣」としての表情を見せるようになる。

その上で彼の心を徹底的に打ちのめしたのは、炎帝の正体がエーデルガルトという事実。実は、ディミトリの継母パトリシアは、かつてアドラステア帝国から亡命してきた当時の皇帝の側室アンゼルマであり、彼女はエーデルガルトの母でもあった。ディミトリとエーデルガルトは血の繋がりこそなくとも、義理の姉弟だったのである。かつて親愛の証として短剣を渡した、ディミトリにとって唯一の家族が、「闇に蠢く者」と繋がっていた。同士である先生の父親の命を奪った組織と、かつて心を通わせた義理の姉が、手を組んでいたのである。これによりディミトリの深い憎悪の矛先はエーデルガルトへと向けられ、彼女の首を獲るなどという強い言葉で生徒たちを戸惑わせた。

第1部ではエーデルガルトとの決着も、ダスカーの悲劇の首謀者を暴くことも叶わないまま、先生の離脱にて物語は5年の空白期間を置くことに。その間、王国の女性魔道士コルネリアに無実の罪を着せられ投獄、処刑の直前にドゥドゥーにより助け出されるも、王子を失いコルネリアによって牛耳られた王国の力は弱まっていき、ディミトリは国王としての責務を忘れエーデルガルトへの復讐だけを目的とし、帝国兵を惨殺しながら5年間を生き延びてきたという。先生と生徒としてのコミュニケーションを取ることも許されず、あえて苦しみを与えるかのような殺しをするディミトリの姿は、かつてフェリクスが評した「獣」のよう。

復讐鬼と化したディミトリは、他のルートで対峙することになる彼の姿そのもの。王国の民を顧みず、自分と仲間の命を危険に晒すことも厭わずに、エーデルガルトを討つことだけを考え、先生や学友も彼を止めることができない。そんなディミトリの心を獣から人間に揺り戻したのは、フェリクスの父でありランベール王とも友情の深かったロドリグの死。

かつて、ディミトリが無惨に殺した帝国の将ランドルフ。その妹フレーチェは自ら志願して王国軍に入り込み、戦闘が終わった隙を見計らってディミトリを強襲するが、その刃から彼を庇いロドリグが負傷。ディミトリは、殺されるべきは自分であったと語るも、ロドリグはディミトリを守ったのは自らの「信念」によるものであり、ディミトリも自分の信念に沿って行きてほしいと語り、息絶える。

ディミトリの復讐の根底にあるのは、かつての悲劇で死んでいった人の魂に「報いたい」という願いがある。ただそれは、ある意味ではディミトリの独り相撲のようなもので、そうしなければならないという強い強迫観念が根付いている。ロドリグは、そこからディミトリを解放したかったのだろう。死者(過去)に殉じるのではなく、生者(未来)のために命を燃やせ、と。

ディミトリはこの言葉を受け、素直な気持ちを先生に語る。ダスカーの悲劇を生き延びて以来、彼は復讐でしか生きる意味を見いだせず、死者の無念に報いることを支えに生きてきた。故にディミトリは、自分の人生を自分のために生きていなかった。そんな彼の告白に対する選択肢の一つは、「もう十分苦しんだ」というもの。ディミトリを復讐という"しなければならない”から、“今やりたいこと(信念)”に向けて歩けるよう導いていく。この物語における先生の役割は、ここが頂点と言っても過言ではない。

ディミトリはその後、仲間たちへこれまでの行いを謝罪し、改めて王国奪還のために闘う意思を表明する。実質的な行政を支配しているコルネリアを討ち倒し、少しずつダスカーの悲劇の真相を手繰り寄せながらも、今の彼は復讐に囚われていない。そんな彼を王と認める民の声は、ディミトリの心を救う。さらには、諸侯同盟をまとめながらも帝国の攻撃を受けているクロードからの救援要請を受け奮戦しその命を救うと、英雄の遺産「フェイルノート」と同盟軍を預かり、フォドラの未来を託される。民に愛され、仲間に認められ、ファーガスにようやく王が凱旋した。

残るは、エーデルガルトとの決着。ディミトリは復讐のためではなく、戦争を止めるために彼女と闘うしかないことを認めつつ、それでも和解の道を模索する。そのために秘密裏に行われた会談では、両者の思想の違いが如実に表れていた。

エーデルガルトは、戦争という過激な手段を用いなければ開戦するよりももっと多くの犠牲が生じたこと、紋章至上主義をフォドラから無くすにはセイロス教を壊滅させる必要があること、社会制度によって苦しめられながらも立ち上がろうとしない者は切り捨ててでも変わらねばならないと説く。

それに対しディミトリは「今」戦争によって人々が苦しんでいること、社会を変えるための犠牲として人々が使い捨てられていくことへの拒否感と、苦しんでいても闘えない人たちがいることを語る。

生前のロドリグの言葉を受け、命を奪われることから避けられない戦争を否定し、闘えない民を王として守る覚悟を決めたディミトリ。現状に不満を抱きつつ剣を握ろうともしない弱者を切り捨て、社会を変えるためには犠牲を厭わないエーデルガルト。和解に向けた会談は破談し、ディミトリはエーデルガルトもまた自身の譲れない「信念」に沿って行動していることを尊重しつつ、闘いは避けられないことを悟る。

数奇な運命によって引き裂かれた姉弟は、手を取り合うことが出来なかった。それは、お互いに譲れないものがあるから。ディミトリは王として、戦争を終わらせねばならない。エーデルガルトも、引き下がることはできない。帝都アンヴァルにて、ヒトをやめ覇骸エーデルガルトと化した彼女と、最後の決戦に挑む。

ディミトリとエーデルガルト、そのどちらが正しいかはわからないが、少なくともこのゲームにおいては先生(プレイヤー)が就いた方が勝つ。戦いに勝利したディミトリはエーデルガルトに手を差し伸べるが、彼女は短剣を投げ返し、その手を取ることを拒んだ。それは、幼いディミトリが彼女に渡したものであり、ファーガスにおいて短剣は「未来を切り拓くもの」を意味するとのこと。世界を変えるべく血濡れの覇道を進んできたエーデルガルトは、最後まで譲れないもののために殉じていった。こうして、戦争は終結するのである。

ディミトリの物語は、まさに「王」になるための物語。復讐に囚われ、他のルートでは非業の死を遂げる彼が、民の苦しみを知り、民に慕われる王として生きる道を歩めるように、先生として導いていく軌跡を描いていくもの。後日談では、神聖王国の新たな王となったディミトリは、ダスカーと手を取り合う道を模索し、裏切りと迫害の連鎖を断ち切ったという。それは、過去に囚われダスカーの悲劇の報復に自分を追い込んでいくのではなく、未来のために自分の命を捧げた何よりの証拠だろう。死んだ者は戻っては来ないが、ロドリグの意思も、差別を無くそうと闘い続けたエーデルガルトの理念も、ディミトリの中で生き続けている。晩年の彼は、亡者の声に苦しめられることもなかっただろう。彼の眠る時が安らかなものであったと、そう願いたい。

という、ディミトリの目線では考えうる限り最高のハッピーエンドを迎えた青獅子ルート。しかし、フォドラを巣食う「闇に蠢くもの」は潰えておらず、セイロス教団の壊滅も描かれていないため、世界が真の意味で平和で差別のないものに変わったかは、定かではない。そうした「しこり」が解けるのは他のルートの担当になっていて、1つのルートでは全貌が見えず周回することで世界観やキャラクターの思考が少しずつ明かされていくのも、『風花雪月』の醍醐味なんだと再確認した次第である。

おわりに

セーブデータを確認したところ、DLCを除く全4ルートをクリアするまで、102時間を費やしたらしい。本作を買ってからというもの、止め時を忘れ就寝が遅くなったり、週末には映画館に行く予定をスキップして遊んでいたので、さもありなんといったところだ。

ところが、100時間を捧げてもなお、この『風花雪月』という広大すぎるゲームを遊びきったとは、とても言い難い。本noteでは本作の「戦争」にフィーチャーして語ってみたが、それも一つの要素に過ぎないからだ。このゲームには試験や授業といった「学園生活」があって、交流を深めた他者との会話はもちろん、果ては結婚まで描かれる「人生」がある。例えば、本作では他学級の生徒をスカウトし自軍に引き入れることが可能なのだが、一人のキャラクターに対し自軍/他軍に所属している場合のテキストの差分があったり、学級を跨いだ支援会話も用意されている。しかもそれらが(ネームドではないモブのキャラに至るまで)フルボイスということもあり、フォドラに住まう人々の実在感を表現するために尋常ではない量のテキストとボイスが収録されているのだ。この狂気にも近いボリュームは、発売年度は前後するが『十三機兵防衛圏』を強烈に想起させた。

先日投稿されたじーくどらむす様のnoteによれば、1週100時間の計300時間を費やされており、文中に紹介されたブログ様には食や下水事情、タロットといった切り口から作品世界を読み解くものがあり、緻密に作り込まれたフォドラの世界とそこに生きる人々や文化がちっちゃなswitchのゲームカードに収められていることに、改めて驚いてしまう。そして私も、「もう誰も殺したくない、しんどい」と言いながら、メインシナリオを見届けるまでプレイを止められなかった。他者との交流、差別が横行する世界の形、思考を促される育成と戦闘、「戦争」を「経験」させられるストーリーに、ずっと心を奪われていたということなのだ。

戦争というシビアな題材を扱うが故に傷つくこともあるし、根底にあるのは差別と抑圧の物語をどう打ち払うのかという、現実の社会問題とも通じるテーマを扱っているため、そのままならなさにプレイ中は常に悩まされるかもしれない。それでも、生徒たちと駆け抜けた学園生活が、闘いを重ねぐんぐん成長していく様子を見守ったり、ギリギリの状況で勝利を掴み取った闘いの一つ一つが、どうしようもなく楽しかった。フォドラの士官学校で先生をしていた、濃密で血みどろの100時間の、もっともプリミティブな感想が、それである。

ここまで約2万字、ネタバレを含んでいたため未プレイの方がこの文章にたどり着くことはないかもしれないが、『風花雪月』での教師人生は、きっと忘れがたいものになるはず。ぜひともプレイして、三者三様の理念と野望に寄り添ってみていただきたい。

いただいたサポートは全てエンタメ投資に使わせていただいております。