モダン・ジャズ衰退を題材にして考える異ジャンル融合発想イノベーション講座

イノベーション思考を一緒に学ぶ

Jazz&HipHop in Business Program

先日の勉強会のダイジェストPart4です

『クロスオーバー(Crossover)』

ジャンルの垣根を乗り越えて音楽性を融合させるスタイルを指す音楽用語

マイルス・デイヴィスがエレクトリック路線に舵を切った当時

まだ試行錯誤の段階で”音楽のジャンル”として特定できるほど固まったものではなく様々な形態が存在していたので「クロスオーバー」という呼称が使われていました

✅ 異なる分野の物事を組み合わせて新しい物事を作り出すこと

1970年代後半から『フュージョン(fusion)』という音楽ジャンルの呼称として定着していきます

✅ 『融合』:複数の物がとけあって一体になること

✅ 『溶解』:溶けること。溶かすこと。

✅ 『統合』:二つ以上のものを一つにまとめおさめること

『ジャズ』が変化を繰り返してきた理由

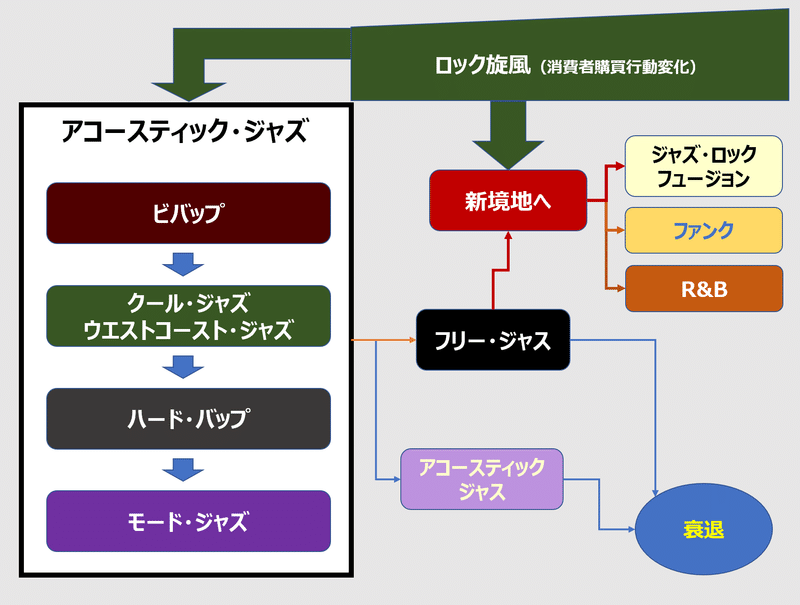

第二次世界大戦後から1950年代末までの『ジャズ』は

ひとつのムーブメントが起こって成熟するとそれを破壊して新しいムーブメントが起こるという「繰り返し」によって新しいスタイルを創造してきました

▼『ニューオリンズ・ジャズ』の反動が白人中心の『スウィング』

▼『スウィング』のアンチテーゼが黒人主導の『ビ・バップ』

▼『ビ・バップ』の反動が『クール・ジャズ』

▼『クール・ジャズ』の派生が白人中心の『ウエストコースト・ジャズ』

▼『ウエストコースト・ジャズ』のアンチテーゼが『ハード・バップ』

『モード・ジャズ』『フリー・ジャズ』そして「ジャズ・ファンク」「ジャズ・ロック」などの他ジャンルとの融合も行いながらによって常に進化を続けていきました

アメリカのルーツ・ミュージックをふりかえると、黒人が始めたものを白人が模倣し、いっそう洗練させて大衆にうけるものにしたという現象をくりかえしています

アメリカが生み出した大衆音楽は、黒人がいなければ創造されなかったものです

『人種差別』という大きな壁による「挫折」「反発」「葛藤」といった様々な思いが原動力となってイノベーションを続けていったのかもしれません

アメリカン・ミュージックを理解するには?

✅ 「南部」から創造された多民族性が本質

✅ 「黒人の歴史」を知らなければいけない

✅ 「黒人教会」なしには語れない

と私は考えています

『ジャズ』が衰退していった背景

1950年代中盤以降のアメリカでは

黒人は黒人の音楽を聴き白人は白人の音楽に耳を傾けているというのが現実

ラジオでオンエアされにくい黒人のヒット曲を白人がカバーして大儲けする『横取りマーケティング』が堂々と行われていました

エルヴィス・プレスリー登場とともに吹き荒れたロックンロール旋風

多くの白人のロックンロール・ミュージシャンが登場によって ロックンロールは『白人の音楽』として認知されていきましたが

アッという間に終焉を迎えます

《ロックンロールの衰退要因》

① リトル・リチャード突然の引退

② 1958年エルヴィス・プレスリーが徴兵される

③ ジェリー・リー・ルイスの妻が結婚最低年齢未満だったことが発覚

④ バディ・ホリーが飛行機事故で死亡

⑤ チャック・ベリーが14歳の少女を連れて州間を不法越境

⑥ 1960年4月7日 エディー・コクランが交通事故で死亡

そして『ぺイオラ』スキャンダルによって

ラジオからは ロックンロールが消え ポップス音楽が中心に流されていくこととなります

『ゴスペル』から派生した『ソウル・ミュージック』が動き出します

そして同時期にリバプールでビートルズが活動を始めます

ビートルズ旋風とともに

『ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)=イギリスからの侵略者』

によってアメリカの音楽シーンが大きく変化していきます

大衆は聴きやすく”ノレる”ポピュラー音楽を求めた

売り手ジャズ専門レーベル(ブルーノート・ヴァーヴ・プレスティッジなど)は レコードが売れなくなっていって経営難になっていき 大手レコード会社の傘下となったことも衰退の理由のひとつです

「ジャズは一番格好良い音楽だったけどビートルズが現れてからジャズは一番じゃなくなった」

短期間で【アコースティック・ジャズ】が「主役」の座を奪われた理由は

次の3つと考えられます

① ロック旋風~急速はファン離れ(消費者ニーズの変化)

② 閉塞感を打ち破ろうとしたジャズメンの動き(フリージャズは難解)

③ 『黒人の権利意識の向上』『公民権運動』等の社会環境変化

「芸術性」と「大衆性」はトレードオフの関係にあるのでしょう

マイルス・デイヴィスのエレクトロニック化

マイルス・デイヴィスは『In a Silent Way』『Bitches Brew』を制作

アコースティック路線からエレクトロニック路線へ舵を切り他ジャンルの音楽とのクロスオーバーした新しい挑戦を始めました

マイルスは 「ロックに魂を売った」「コマーシャリズムに走った」

と変革の動きを認めない往年のジャズ・ファンがいる一方

ロック好きである若者が新しいファンとなっていきました

この事例は新しい挑戦を始めると必ず抵抗勢力が現れる

日本型経営企業・組織の変革において

大変参考になる心理です

勉強会のポイント

日本型経営産業界という旧OSに対応したアプリ

『終身雇用』『新卒一括採用』そして『労働関係の法律』

いまだに続けている【枠】【型】【フレームワーク】に当てはめてした考えられない旧態依然とした発想方法

この旧OSである中高年世代が企業・組織の決定権限者として居座り続けている限り改革は簡単にはいきません

新アプリである『リモートワーク』が進まない企業・組織は

旧OSの中高年決定権限者が抵抗勢力となって阻止していませんか?

企業文化・組織風土は世代から次の世代へと受け継がれるものですが

時代に応じた進化が必要です

『T.P.O』の意味

Tradition:伝統は大切にして

Progress:その伝統を進化させて

Originality:独自性をもっともっと発揮しましょう

✅ 自分の無知にアクセス

✅ 潜在意識のアップデート

こんな観点も踏まえて

参加者と一緒になって「観て」「聴いて」「感じる」でディスカッションする講座です

この続きは?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?