「てりてり」から「てるてる」への回帰【てるてる坊主の呼び名をめぐって#2 近代(明治・大正・昭和前期)編】

※冒頭の絵は海後宗臣〔編〕『日本教科書大系』近代編第7巻 国語4(講談社、1963年)580頁より一部を転載

はじめに

前回は近世(江戸時代)におけるてるてる坊主の呼び名をめぐって、「てりてり」と「てるてる」という形に注目してみました。そして、18世紀初めに「てるてる」のほうが先に使われ始め、18世紀末ごろから徐々に「てりてり」が優勢になったことを明らかにしました。

もとより、昨今では再び「てるてる」が優勢に戻っています。その間にはどのような紆余曲折があったのか、本稿で検討してみたいと思います。

1、近代の辞書の見出しから

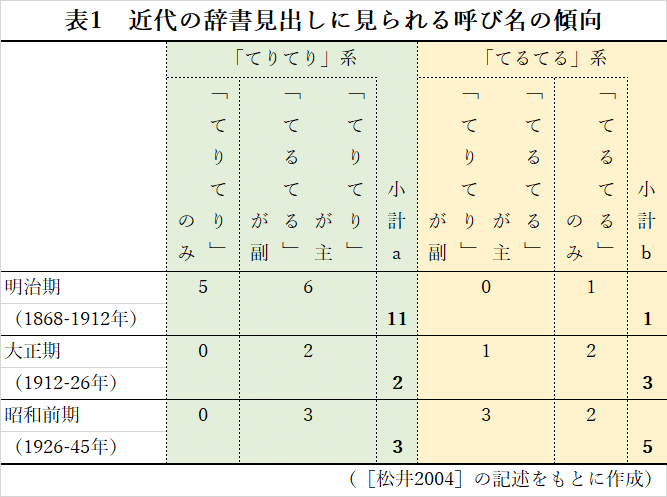

まずは、前回同様に国語学者の松井栄一(1926-2018)による先行研究を手がかりとします。松井は著書『「のっぺら坊」と「てるてる坊主」』のなかで、近代(明治・大正・昭和前期)におけるてるてる坊主の呼び名について調べています[松井2004]。主要な辞書の見出しに見られるてるてる坊主の呼び名を、「てりてり」と「てるてる」の違いに注目して松井は次の4つの型に区分しました。

・「てりてり」のみ

・「てりてり」が主、「てるてる」が副

・「てるてる」が主、「てりてり」が副

・「てるてる」のみ

そして、次のような2つの特徴を指摘しています。

・昨今とは違って明治期には「てるてる」よりも「てりてり」という形のほ

うが圧倒的に優勢であること

・大正期以降も「てるてる」と並んで「てりてり」という形が頻出すること

松井が述べていることを、私は表形式にまとめてみました(下記の表1参照)。この集計表を基に、松井の指摘を数字で確認してみましょう。

大まかな傾向をつかむために、松井が4区分したうちの前2つ〈「てりてり」のみ〉と〈「てりてり」が主、「てるてる」が副〉をまとめて〈「てりてり」系〉として括り、後2つ〈「てるてる」のみ〉と〈「てるてる」が主、「てりてり」が副〉の2つをまとめて〈「てるてる」系〉として括っておきます。

松井が対象としたのは、明治期(1868-1912)の辞書12点、大正期(1912-26)の辞書5点、昭和前期(1926-45)の辞書8点です。明治期には「てりてり」系が11点(表中の小計a)見られるのに対し、「てるてる」系は1点(表中の小計b)に過ぎません。松井が言うように、「圧倒的に優勢」なのは「てりてり」系です。

大正期になると「てりてり」系が2点に対し「てるてる」系は3点、続く昭和前期も「てりてり」系が3点に対し「てるてる」系は5点。大正期と昭和前期には、「てりてり」系が引き続いて見られるものの、「てるてる」系のほうがやや優勢です。

留意しておきたいのは、大正期と昭和前期においては、「てりてり」系の中で〈「てりてり」のみ〉という例は全く見られない点です。言い換えれば、「てりてり」が登場する5点には漏れなく「てるてる」も付随しています。こうした点から、当時すでに、てるてる坊主を説明するのに〈「てりてり」のみ〉では不十分であり、「てるてる」が必要不可欠であったものと思われます。

2、明治期の実例

前掲書の中で松井は興味深い指摘をしています。すなわち、明治期には、辞書の見出し項目においては「てるてる」より「てりてり」が圧倒的に優勢であるのに反し、文献資料などの実例においては「てりてり」はなかなか見つからず、むしろ「てるてる」のほうが多く使われているといいます。

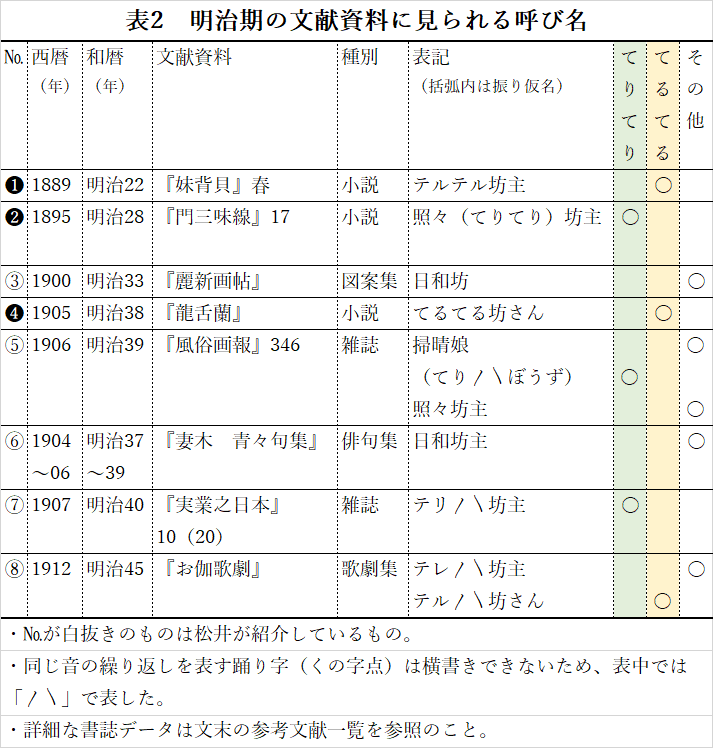

そうして、明治期の小説に見られる実例として「てりてり」を1点、「てるてる」を2点紹介しています(表2参照。❶❷❹が松井の紹介している事例)。

松井が示した3点のほかに、私の管見の及んだ明治期の文献資料には、呼び名の記されているものが5点あります。なかには1点の資料の中に呼び名がいくつも記されている例があるため、実例の数は8点です。

松井が示した3点と管見の及んだ8点を合わせた、明治期の実例11点の内訳を整理してみると、「てりてり」と「てるてる」がともに3点ずつ見られます(その他5点)。「てりてり」と「てるてる」の登場回数は拮抗しています。

なお、表2の⑤(雑誌)では、記事の見出しに「掃晴娘」とあって「てり〳〵ぼうず」と振り仮名が振られており、説明文のなかには「照々坊主」とあります。この「照々坊主」は漢字表記のみで、振り仮名がないので読みかたはわかりません(同じ音の繰り返しを表す踊り字(くの字点)は横書きできないため、本稿では「〳〵」と表記)。

また、③(図案集)や⑥(俳句集)には「日和坊」あるいは「日和坊主」という表記が見られます。⑧(歌劇集)には「テレ〳〵坊主」と「テル〳〵坊さん」という表記が並んでいます。

3、大正期の実例

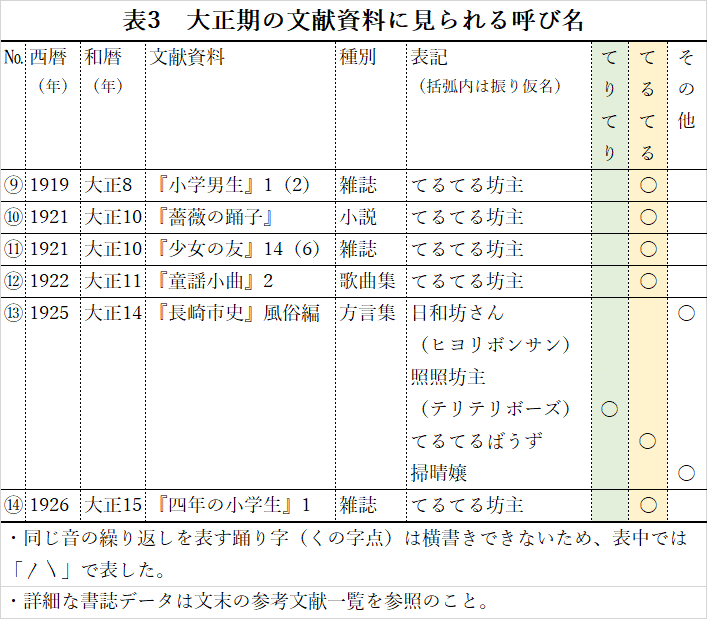

大正期になると、管見の限り、呼び名の記されている文献資料は6点、実例数としては9点あります(表3参照)。「てりてり」が1点のみなのに対し、「てるてる」は6点を数え、「てるてる」がはっきりと優勢です。

なお、大正期において「てるてる」以外の表現が見られる唯一の事例である⑬(方言集)は、見出しに「日和坊さん(ヒヨリボンサン)」が挙げられており、その説明として筆頭に「照照坊主(テリテリボーズ)」、続けて「てるてるばうず」「掃晴嬢」と多彩な呼び名が列挙されています。

4、昭和前期の実例

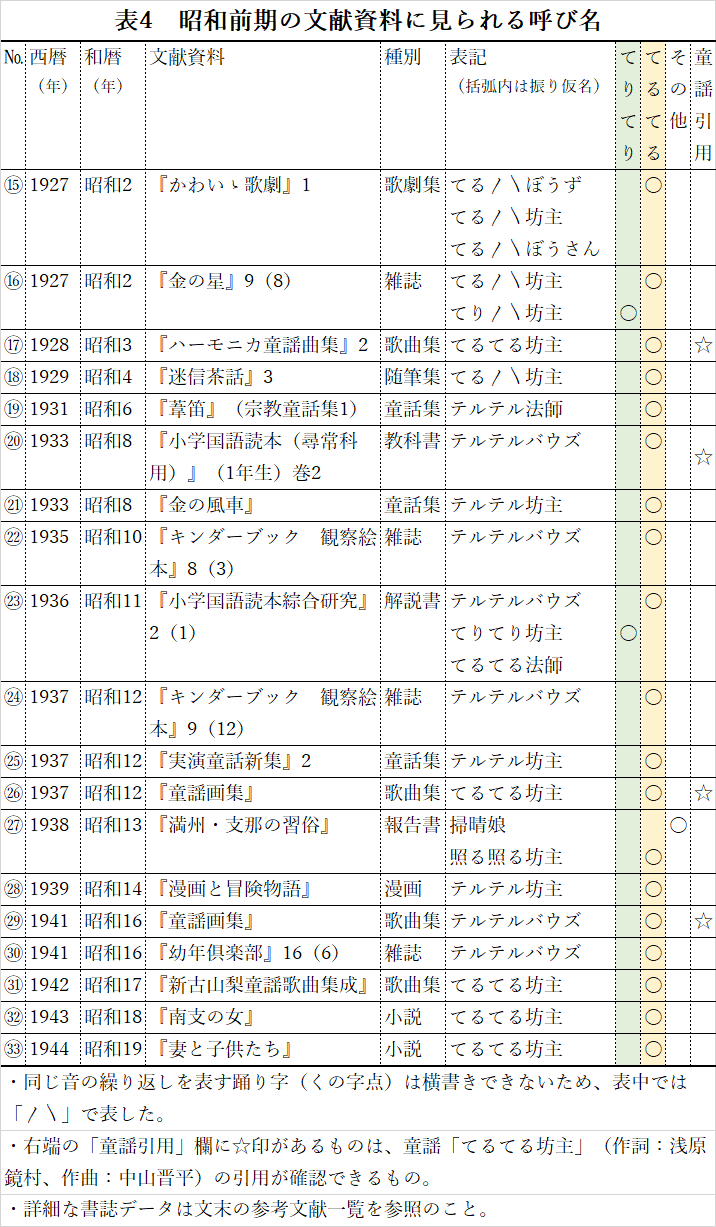

昭和前期になると、呼び名の記されている文献資料は管見の限りでも増えて19点、実例数としては22点あります(表4参照)。「てりてり」が2点のみなのに対し、「てるてる」は全ての文献にわたって19点も見られます。「てるてる」が圧倒的に優勢です。

昭和前期に2点だけ見られる「てりてり」に注目してみると、⑯(雑誌)では童話に「てり〳〵坊主」が登場します。ただ、「てる〳〵坊主(またてり〳〵坊主)」という記載の仕方であり、〈「てるてる」が主、「てりてり」が副〉といった位置づけが見て取れます。

もう1点の㉓(表3の⑳(教科書)の解説書)でも、「テルテルバウズ」の補足説明として、「てりてり坊主、又は、てるてる法師ともいふ」と記されており、やはり〈「てるてる」が主、「てりてり」が副〉といった位置づけが見られます。

なお、㉗は書名のとおり、中国大陸の習俗についての報告書です。当地で見られる「掃晴娘」を取り上げており、その説明のなかで「照る照る坊主」が登場します。

5、「てりてり」から「てるてる」へ

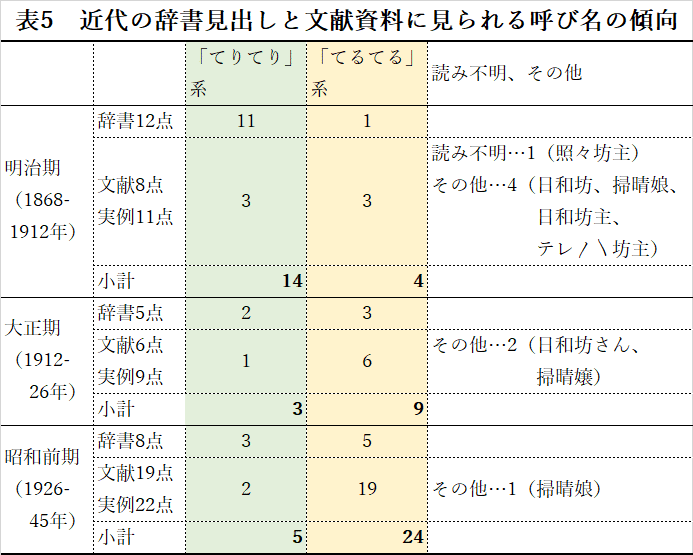

近代(明治・大正・昭和前期)におけるてるてる坊主の呼び名について、松井が明らかにした辞書の見出しに見られる傾向、および、わたしの管見が及んだ文献資料に見られる傾向を本稿では整理してみました(下記の表5参照)。両者の傾向を重ね合わせてみると、明治期には「てりてり」が優勢ですが、大正期になると代わって「てるてる」が優勢となり、昭和前期には「てるてる」の優勢が拡大していることがわかります。

近代(明治・大正・昭和前期)における「てりてり」から「てるてる」への変化について、そのきっかけが何であるかは不明です。ただ、「てるてる」が広く普及した一因として、松井は前掲書の中で国語教科書と童謡の影響に触れています。

『小学国語読本(尋常科用)』(表4の⑳)に収められた「アシタ ハ エンソク」という話(7~14頁)に「テルテルバウズ」が登場します。『小学国語読本』は文部省(現、文部科学省)により国定国語教科書(第4期)として作成されたもので、通称「サクラ読本」と呼ばれています。そのなかで、「テルテルバウズ」の登場する1年生用の巻2は、昭和8~15年(1933-40)度の8年間に渡って、日本全国の尋常小学校で使われました[海後1963]。

その「アシタ ハ エンソク」の話のなかで、主人公の「太郎サン」が「テルテルバウズ」を作り、「テルテルバウズ、テルバウズ、アシタ 天キ ニ シテ オクレ」と歌っています。童謡「てるてる坊主」の一節です。この曲は大正10年(1921)に雑誌『少女の友』14巻6号(表3の⑪)に発表されました。作詞は浅原鏡村(1895-1977)、作曲は中山晋平(1887-1952)で、当初の曲名は「てるてる坊主の歌」といいました[浅原・中山1921]。

このように、社会への影響力が大きかったと思われる国語教科書と童謡において、てるてる坊主の呼び名にはどちらも「てるてる」が使われています。

松井は大正15年(1926)の生まれであり、尋常小学校に入学したのは昭和8年(1933)で、ちょうどその年から使われ始めた、「テルテルバウズ」が登場する前述の『小学国語読本』で学んだといいます。松井が幼少期、すでに言葉に敏感であったかどうかはわかりません。ただ、てるてる坊主の呼び名をめぐって、国語学者が往時の実体験に添いながら、国語教科書と童謡の影響を指摘していることに留意しておきたいと思います。

おわりに

前回整理したように、近世(江戸時代)には「てるてる」から「てりてり」へという変化が見られました。逆に、近代(明治・大正・昭和前期)になると、本稿で明らかにしたように「てりてり」から「てるてる」へという変化が見られます。

近世から近代にかけての傾向を長い目で見れば、当初、18世紀には「てるてる」が優勢でしたが、18世紀末から緩やかに変化し、19世紀初めから20世紀初めまで100年ほどのあいだは「てりてり」が優勢となります。その後、20世紀前半にまた「てるてる」へと緩やかに回帰していく様子が見て取れます。そして昨今では、言うまでもなく「てるてる」がもっぱら使われています。

なお、近代(明治・大正・昭和前期)の文献資料に見られた表記のうち、本稿で触れる余裕がなかった、「テレ〳〵坊主」「日和坊主(日和坊、日和坊さん)」「掃晴娘(掃晴嬢)」といった呼び名については、また改めて検討する機会を持ちたいと思います。

参考文献

【全体に関わるもの】

(編著者名等の五十音順)

・浅原鏡村〔作詞〕中山晋平〔作曲〕「てるてる坊主の歌」(『少女の友』14巻6号、実業之日本社、1921年)

・海後宗臣〔編〕『日本教科書大系』近代編 第7巻 国語4、講談社、1963年

・松井栄一『「のっぺら坊」と「てるてる坊主」 現代日本語の意外な真実』、小学館、2004年

【表2に関わるもの】

(丸数字は表2の№に対応。発行年のあとの括弧内は掲載箇所の詳細。)

➊『現代日本文学全集』第84(明治小説集)、筑摩書房、1957年(巌谷小波「妹背貝」)

➋稲垣達郎ほか〔編〕『斎藤緑雨全集』巻7、筑摩書房、1991年(「門三味線」)

③松井由谷『麗新画帖』、本田書店、1900年

➍『ホトトギス』8巻9号、ほととぎす発行所、1905年(寺田寅彦「龍舌蘭」)

⑤『風俗画報』346号、東陽堂、1906年

⑥松瀬青々『妻木 青々句集』、春俎堂・宝船発行所、1904-06年

⑦『実業之日本』10巻20号、実業之日本社、1907年(「坪井正五郎樺太にテリ〳〵坊主を遺す」)

⑧巌谷小波『お伽歌劇』(小波お伽文庫2)、博文堂、1912年

【表3に関わるもの】

(丸数字は表3の№に対応。発行年のあとの括弧内は掲載箇所の詳細。)

⑨『小学男生』1巻2号、実業之日本社、1919年

⑩徳永寿美子『薔薇の踊子』、アルス、1921年

⑪『少女の友』14巻6号、実業之日本社、1921年(浅原鏡村・中山晋平「てるてる坊主の歌」)

⑫中山晋平『童謡小曲』第2集、山野楽器店、1922年

⑬長崎市『長崎市史』風俗編、1925年(「長崎方言集覧」)

⑭『四年の小学生』創刊号、一星社、1926年(福田正夫「てるてる坊主」)

【表4に関わるもの】

(丸数字は表4の№に対応。発行年のあとの括弧内は掲載箇所の詳細。)

⑮町田桜園〔編〕『かわいゝ歌劇』1、盛林堂書店、1927年

⑯『金の星』9巻8号、金の星社、1927年(西川喜平(作)水島爾保布(画)「てり〳〵坊」)

⑰『ハーモニカ童謡曲集』第2輯、シンフォニー楽譜出版社、1928年

⑱後藤道雄『迷信茶話』第3編、中外出版、1929年

⑲浜田勝次郎『葦笛』(宗教童話集第1編)、文書堂、1931年

⑳海後宗臣〔編〕『日本教科書大系』近代編第7巻 国語4、講談社、1963年

㉑田中ナナ『金の風車』、金の星社、1933年

㉒日本玩具研究会〔編〕『キンダーブック 観察絵本』8輯3編、日本保育館、1935年

㉓『岩波講座国語教育 小学国語読本綜合研究』巻2第1冊、岩波書店、1936年(玉井幸助「解釈」、柳田国男「参考」)

㉔日本玩具研究会〔編〕『キンダーブック 観察絵本』9輯12編、日本保育館、1937年(「テルテルバウズ」)

㉕大塚講話会〔編〕『実演童話新集』第2巻、隆文館、1937年(小野直「テルテル坊主」)

㉖『童謡画集』、大日本雄弁会講談社、1937年

㉗永尾龍造『満州・支那の習俗』(満鉄社員会叢書第28輯)、満鉄社員会、1938年

㉘『漫画と冒険物語』、大日本雄弁会講談社、1939年(井上一雄「テルテル坊主ノオ使ヒ」)

㉙初等絵本研究会〔編〕『童謡画集』、国民社、1941年

㉚『幼年倶楽部』16巻6号、大日本雄弁会講談社、1941年(太田黒克彦「テルテルバウズ」)

㉛前田直平『新古山梨童謡歌曲集成』、1942年

㉜円地文子『南支の女』、古明地書店、1943年

㉝武野藤介『妻と子供たち』、新元社、1944年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?