鎌倉時代の「てれてれひのこ」 【てるてる坊主考note #9】

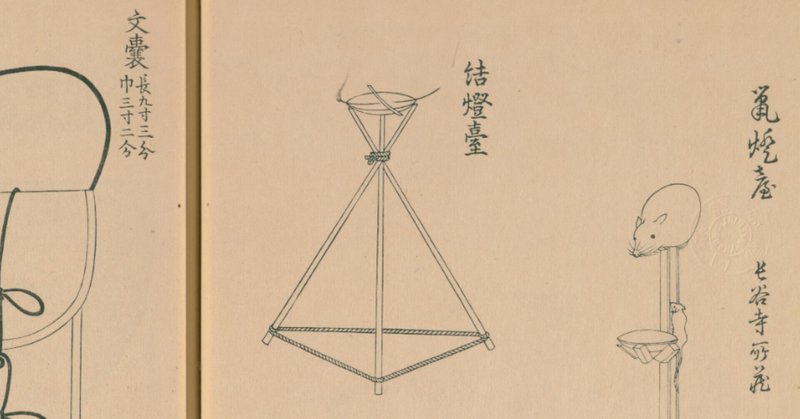

※ 見出し画像は野梅園〔編〕『梅園奇賞』に掲載されている「結灯台」の図(真ん中。[野梅園〔編〕1828]より転載)

はじめに

江戸時代に著された随筆や辞書のたぐいを紐解くと、てるてる坊主についてしばしば記されており、当時すでにてるてる坊主が身近な風習として親しまれていたことが想像されます。そうしたてるてる坊主に触れた記述のなかに、鎌倉時代の女流日記『弁内侍日記』に見られる晴天祈願の記事が引用されている例が散見されます。

具体的には、19世紀前半に著された辞書『語林類葉』や随筆『松屋筆記』のなかで、てるてる坊主の項において『弁内侍日記』からの引用が見られます。『語林類葉』の著者である清水浜臣と『松屋筆記』の著者である小山田与清は、同時代の国学者です。2人は犬猿の仲だったという逸話もあって、何やら興味をひかれます。

本稿では、鎌倉時代に著された『弁内侍日記』の原典やその注釈書を参照しつつ、そこに見られる晴天祈願の作法に目を凝らしてみます。併せて、その『弁内侍日記』の記述をてるてる坊主と関連させて紹介している、江戸時代の『語林類葉』と『松屋筆記』にも注目してみましょう。

1、鎌倉時代の『弁内侍日記』

『弁内侍日記』は鎌倉時代に弁内侍が記した女流日記です。作者の弁内侍(生没年不詳)は後深草天皇(1243-1304。在位1246-1260)が幼いころから内侍として仕え、歌人としても名を馳せました。父は公卿で歌人でもある藤原信実(1176ごろ-1266以降)。弁内侍の姉妹である藻壁門院少将(生没年不詳)と後深草院少将内侍(?-1265ごろ)も優れた歌人です。

『弁内侍日記』は書名をほかに『弁内侍寛元記』あるいは『後深草院弁内侍家集』などとも称されます。後深草天皇が即位した寛元4年(1246)から建長4年(1252) まで、足掛け7年間にわたって宮廷生活の様子がつづられています。

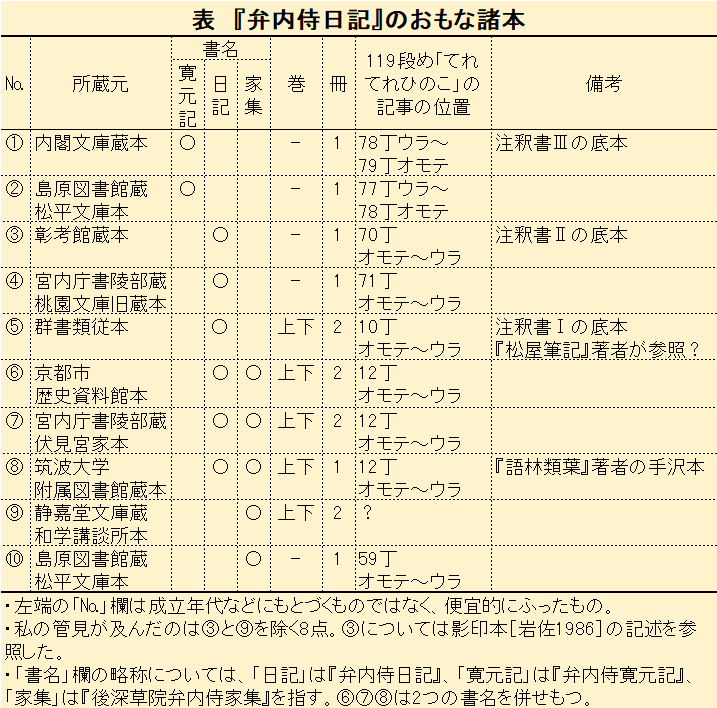

惜しまれるのは、後半部分に欠損が数多くあり、判読できない箇所が目立つ点です。『弁内侍日記』にはいくつもの諸本が現存していますが、諸本のあいだに大きな相違は見られません。また、いずれも欠損箇所がほぼ同じであるため、同一の祖本から書き写され、受け継がれてきたと推測されています(★下記の表参照)。

そんな『弁内侍日記』に注釈を加えた本として、年代順に以下の3冊が挙げられます。これら3冊に見られる、活字本文や注記、現代語訳を手がかりにしつつ、『弁内侍日記』に記された晴天祈願の実態に迫ってみましょう。なお、ここまで述べてきた『弁内侍日記』の書誌的事項や作者である弁内侍についての情報も、これら3冊の解説に拠るところ大です。

【注釈書Ⅰ】

玉井幸助『弁内侍日記 新注』(大修館書店、初版1958年、増訂版1966年)

【注釈書Ⅱ】

今関敏子〔編〕『校注 弁内侍日記』(和泉書院、1989年)

【注釈書Ⅲ】

岩佐美代子〔校注・訳〕「弁内侍日記」(『中世日記紀行集』(新編日本古典文学全集48)、小学館、1994年)

『弁内侍日記』の文学的研究に先鞭をつけたのは、上記の注釈書Ⅰです。同書において特徴的なのは、玉井が『弁内侍日記』の日付順を崩すことのないまま全体の記述を175段に分けて捉え、話題ごとにわかりやすく小見出しを付している点です。その区分は、注釈書ⅡとⅢをはじめ、のちに展開されていく『弁内侍日記』研究において有効的に踏襲されています。

2、『弁内侍日記』119段め

本稿で注目する晴天祈願の記事は、玉井の区分でいうところの119段め。玉井は「てれてれひのこ」と小見出しをつけています。具体的な日付は記されていませんが、前後の記事から推測して、建長2年(1250)8月16日から10月13日のあいだのいずれかの日の出来事です。すなわち、季節は秋のころ。

なお、「てれてれひのこ」の記事について、注釈書3冊の活字本文を見比べてみると、やはり大きな相違は見られません。違いは表記の細部にとどまり、それぞれの底本が異なることによる漢字か平仮名かという用字の違い、あるいは、注釈者による句点を打つ位置の違いが目立つ程度です(★注釈書と底本の関係について、詳しくは上記の表参照)。

ここでは、岩佐による活字本文と現代語訳(注釈書Ⅲ)を以下に掲げます[岩佐1994:224-225頁]。

今出川殿へ行幸ならんとての夜、雨降りげに侍りしに、灯台の杭を七人して結はせられ侍りし。果てに結ふ人は、「てれてれひのこ」とて舞ふことにてありしを、いつも少将内侍、その役勤むる人にて侍りしが、里へ出でたりし代官に、舞ふべき由、人々仰せられしに、あまりにあるべくも覚えで、局に隠れ居て侍りしかば、伊予といふ人舞ひけるとて、弁内侍、

楫を取るその船人にあらぬ身のあすの日和をいかが祈らん

今出川殿へ行幸の前夜、雨が降りそうだったので、灯台の杭を七人で結んで晴天祈願をおさせになった。最後に結ぶ人は、「てれてれひのこ」と言って舞うことになっていたが、いつも少将内侍がその役を務むる人と決っていたのに里下りしていたので、代りに姉の私が舞えと皆さんがおっしゃったけれど、いくら何でもできなくて、局に逃げこんで隠れていたものだから、伊予という人が舞ったと聞いて、弁内侍、

楫を取る……(日和を占う専門家の、楫を扱う船頭さんでもない私が、どうして明日の天気を祈れましょう、ああ恥ずかしい)

目的地である「今出川殿」へは、内裏の北を東西に延びる一条通りを東へ向かうとたどり着きます。「今出川殿」とは後深草天皇(当時7歳)の母である大宮院姞子(1225-92)の実家。大宮院姞子の父である西園寺実氏(1194-1269。公卿)の家を指します。つまり、後深草天皇は母がたの祖父の家へ出かける予定です。

しかしながら、あいにく怪しい空もよう。そこで、出かける前夜、内裏の一室に人びとが寄り集まって、晴天を祈願するまじないがおこなわれます。

3、結び灯台を使った晴天祈願

まじないには、当時の宮中における照明器具である灯台が用いられています。この灯台をめぐって、前掲3冊の注釈書においては、それぞれ次のように注記されています。

【注釈書Ⅰ】[玉井1966:210頁]

「とうだい」は燈台で、燭台の如き台の上に油蓋をのせて油火をともす具であるが、ここのは、「くひをゆふ」とあるから「結い燈台」という特殊の物なのである。それは細く削った杭三本を組立て、上にかわらけを置くものである。

【注釈書Ⅱ】[今関1989:119頁]

古式の行事に用いる原始的な結灯台。

【注釈書Ⅲ】[岩佐1994:224頁]

結い灯台。細い棒(杭)三本を上部五分の一ぐらいのところで結び、ねじって脚を三方に広げ、交差部分に灯油を入れる皿を置く。

「結い燈台」は「結び灯台」とも呼ばれ、呼び名のとおり、土台となる3本の脚を交差させて結びつけた構造です。3本脚のうえに、かわらけ(土を素焼きして作った器)の灯明皿をのせます。皿には油が入っており、そこに浸した灯心に火をともします。菜種油が普及したのは後世(江戸時代以降)のことなので、鎌倉時代当時における油の原料は不明です。

この結び灯台を用いたまじないをめぐっては、前掲3冊の注釈書において、それぞれ次のように注記されています。

【注釈書Ⅰ】[玉井1966:210頁]

今日の「てるてる坊主」の如き、晴れを祈る当時の習俗であろう。どんな作法か不明であるが、ここの記事から推測すると、七人の者が共同で結い燈台を作り、それに燈火を点じ、さて最後に燈台を結び終った人が「てれてれ火(或は日)の子」といって舞うものであるらしい。

【注釈書Ⅱ】[今関1989:119頁]

晴れを祈るおまじない。結灯台の杙を結ぶ。詳しいことは不明。

【注釈書Ⅲ】[岩佐1994:224頁]

杭の交差部と脚部をそれぞれ結ぶ緒を、七人で手分けして順々に結ぶ。最後に結ぶ番に当った者は、結び終って「てれてれひのこ」と唱えて舞う。以上、晴天を祈るまじないであるが、詳細は不明。

行幸前夜におこなわれた、結び灯台を用いたまじないについては、詳しいことは不明というのが注釈書3冊に共通する見解です。こうした風習が内裏だけでなく民間でも見られたのかどうか、たしかなことはわかりません。ただ、晴天祈願を目的としたまじないであることはまちがいないでしょう。玉井が「今日の「てるてる坊主」の如き」と形容しているのが注目されます(注釈書Ⅰ)。

さて、晴天祈願の結び灯台づくりに際しては、7人が共同で、あるいは7人が順々に、土台となる脚を結んでいくのが作法だったようです。1人だけではなく大勢で祈ることで、願いの力が増大することを期待する、合力祈願のかたちが見て取れます。

そして、7人のうちで最後の仕上げに結んだ人は、火のともった灯台の前で晴天を祈願して舞う役割を担います。舞の所作はわかりませんが、「てれてれひのこ」という文言を伴っています。

「てれてれひのこ」と言って舞う役をめぐって、原文には「いつも少将内侍その役つとむる人にて侍りしが……」という記述が見られます。「いつも」とあるので、このまじないは普段からしばしばおこなわれていたことがわかります。ただ、『弁内侍日記』のほかの箇所を探してみても、結び灯台を用いた晴天祈願についてはいっさい触れられていません。

「てれてれひのこ」と言って舞うのは、普段は少将内侍の役目です。少将内侍は弁内侍の妹。この日に限っては、少将内侍が内裏を離れて実家に帰っていたため、姉である弁内侍が代わりに舞うようにと周囲から薦められます。しかし、弁内侍は非常に恥ずかしがって、部屋の仕切りの奥に隠れてしまいます。そのため、結局は伊予内侍が舞う役を務めています。いずれにせよ、少将内侍や弁内侍、あるいは伊予内侍といった、女性が舞うことに意味があるようです。

なお、危うく舞う役を担わされそうになった弁内侍は、自分が晴天祈願の主役を務めることになりそうだったときの気持ちを、歌にして文末にしたためています。その弁内侍の歌をめぐって、岩佐は次のように注釈を添えています。「天候を予測するのは船人の特技。いつも日和を願う舞をする少将内侍を船人にたとえ、自分は到底そのようなことはできない、の意」[岩佐1994:224頁]。

歌に登場する船人とは、言うまでもなく、観天望気の術に長けた存在です。加えて、船人が手にした舵を用いて船の動きを自在に操るように、自分(弁内侍)も空もようをコントロールすることができたなら、という儚い願望を汲み取ることもできそうです。

4、江戸時代の『語林類葉』と『松屋筆記』

冒頭で述べたように、この『弁内侍日記』119段めの記事が、のちの19世紀前半に著された『語林類葉』と『松屋筆記』のなかで、てるてる坊主の説明として引用されています。私の管見の限り、てるてる坊主に関連させて、『弁内侍日記』に見られるこの晴天祈願の記事に触れている文献は、あとにも先にもこの『語林類葉』と『松屋筆記』の2点のみです。

前者の『語林類葉』は清水浜臣が記した辞書です。著者の清水浜臣(1776-1824)は国学者であるとともに、歌人や医師としての顔も併せもっています。『語林類葉』が著された年代は不明で、明らかなのは、著者の没年から考えて1824年以前の作という点だけです。『語林類葉』の構成は全20巻20冊。約3000語の語句について、古今のさまざまな書物から用例が抜粋されています。

『語林類葉』には写本がいくつか現存していますが、そのうち私の管見が及んだのは4点。盛岡中央公民館、筑波大学附属図書館、富山市立図書館山田孝雄文庫、広島大学図書館に所蔵されているものです。4点の写本を比べると、全体的な構成や冊数に若干の相違が見られるものの、本文の表記はほぼ同一です。

「巻之十一」に「てれ〳〵ほうし」という項が立てられており、前掲した『弁内侍日記』119段「てれてれひのこ」の記事がすべて引用されています(同じ音の繰り返しを表す踊り字「くの字点」は横書きできないため、本稿では「〳〵」と表記)。記事の引用のほかには、清水による注釈などはいっさい見られません[清水1824以前]。

いっぽう、後者の『松屋筆記』は小山田与清が記した辞書風の随筆です。著者の小山田与清(1783-1847)は国学者で、姓を高田と名乗っていた時期もあります。号は松屋など。『松屋筆記』は1815年から1846年ごろまでのあいだ、約30年間の長きにわたって書き継がれました。約10000語に及ぶ語句について、日本や中国の古今の書物から抜き書きをしつつ、ときおり考証が加えられています。

『松屋筆記』全120巻のうちの「巻九十四」に「てる〳〵ぼうし」という項が設けられています。「巻九十四」は国立国会図書館に写本が所蔵されています。「てる〳〵ぼうし」の項は「巻九十四」のなかの50項目めに掲載されており、先述の『語林類葉』と同様に『弁内侍日記』119段「てれてれひのこ」の記事がすべて引用されています。引用記事をめぐる小山田による注釈などはいっさい見られません[小山田1815-46ごろ]。

『語林類葉』の著者である清水浜臣と『松屋筆記』の著者である小山田与清は、ともに村田春海(1746-1811)のもとで国学を学んだ同門の間柄です。しかしながら、2人は犬猿の仲だったようで、共通の知人である太田南畝(1749-1823)が著した随筆『半日閑話』(第8巻)にも、その仲の悪さが記されています。酒の席では、酔った勢いで男根を見せ合って、どちらのほうが立派かを競ったこともあるとか[浜田1988:236-237頁]。

険悪な関係とは裏腹に、同時代の国学者どうし、互いに相手を意識していたことでしょう。そうしたなかで、先に『弁内侍日記』119段に見られる晴天祈願の記事に気づいて、てるてる坊主の説明として引用することを思い立ったのは、清水と小山田のどちらだったのでしょう。

残念なことに、先述のように『語林類葉』と『松屋筆記』はともに発行年が定かではありません。『語林類葉』については、清水の没年である1824年より前に著されたという点だけが明らかです。いっぽうの『松屋筆記』についても、明らかなのは1815~1846年ごろの約30年間にわたって書き継がれた点のみであり、「巻九十四」の「てる〳〵ぼうし」の項が著された時期は特定できません。

たいへん大雑把な試算をしてみると、『松屋筆記』は約30年で全120巻が記されているので、単純計算すると1年で4巻のペース。「巻一」から同一のペースで書き続けられたと仮定するならば、「巻九十四」の執筆はスタートから14年めの1838年ごろでしょうか。そうすると、遅くとも1824年には成立していた『語林類葉』のほうが、かなり先んじていたのかもしれません。

おわりに

『語林類葉』と『松屋筆記』に『弁内侍日記』119段めの記事が引用されていることを私が知る、そのきっかけとなったのは『江戸時代語辞典』です。同辞典では、江戸時代の文献に見られるさまざまな語句について、意味を解説しつつ豊富な用例が示されています。

そのなかに「てりてりほうし」という項があり、解説の末尾に以下のような記述が見られます[穎原ほか2008:970-971頁]。

『語林類葉』(年次未詳)てれ〳〵ほうしの条、ならびに『松屋筆記』(文化末~弘化二頃)九四ノ五〇・てる〳〵ほうしの条には『弁内侍日記』の一節を引いているが、これらは直接の関係とは認め難い。

『語林類葉』と『松屋筆記』では、てるてる坊主の項が設けられており、それを説明するために『弁内侍日記』の一節が引用されています。しかしながら、引用されている『弁内侍日記』の記事の内容をよく見ると、先述のようにてるてる坊主はいっさい登場しません。そこには、てるてる坊主と同じ晴天祈願の1つである、結び灯台を使っておこなう作法がつづられているだけです。

そのため、上記の『江戸時代語辞典』では、てるてる坊主と『弁内侍日記』119段をめぐって、「直接の関係とは認め難い」と指摘しています。すなわち、『語林類葉』と『松屋筆記』において、てるてる坊主を説明するために、『弁内侍日記』記載の結び灯台を使った晴天祈願の一節を引用しているのは、的を射ていないとの見解です。

『語林類葉』や『松屋筆記』に『弁内侍日記』から結び灯台を使った晴天祈願の記事を引くのであれば、「結び灯台」あるいは「晴れ乞い」といった項を立てて、そこに引用したほうが的確だったでしょう。もとより、著者の清水や小山田も、『弁内侍日記』119段にてるてる坊主が登場していないことは重々承知していたはずです。それなのになぜ、そろいもそろって2人とも、てるてる坊主の項で引用しているのでしょうか。

たしかなことはわかりませんが、その理由の1つとして考えられるのが、『弁内侍日記』119段につづられた晴天祈願の際の「てれてれひのこ」という唱え文句です。「てれてれひのこ」という語の音やリズムはてるてる坊主を彷彿とさせます。そういえば、先述のように玉井も注釈書Ⅰにおいて、結び灯台を使った晴天祈願を説明するのに「今日の「てるてる坊主」の如き……」と表現していました。

てるてる坊主とよく似た「てれてれひのこ」という語については、また機会をあらためて検討したいと思います。

≪付記≫ 『語林類葉』と『松屋筆記』の底本

『語林類葉』に引用するにあたり、著者の清水浜臣が参照したのは『弁内侍日記』のどの諸本でしょうか。先述したように、『弁内侍日記』にはいくつもの諸本が現存していますが、そのなかの1つに筑波大学附属図書館所蔵本があり、通称「清水浜臣手沢本」と呼ばれています(表の№⑧)。手沢本とは、故人が書き込みなどしつつ手垢まみれになるほどに愛用していた書物を指します。清水が『語林類葉』を著す際に参照していたのは、この筑波大学に現在所蔵されている手沢本とみて間違いないでしょう。

なお、玉井が前掲書(注釈書Ⅰ)のなかで、この「清水浜臣手沢本」の成立過程について触れています。すなわち、群書類従本系統の諸本(玉井の見解では表の№⑤のほかに⑨⑩が該当)を底本としつつ、そのほかの諸本で校合し、さらに仮名遣いを統一したあとが見られる、との指摘です[玉井1966:305頁]。

「清水浜臣手沢本」には外題として『弁内侍日記』、内題として『後深草院弁内侍家集』と記されています。上下巻を併せた1冊本の形態で、「てれてれひのこ」の記事は「下」の12丁めにオモテ面からウラ面にかけてつづられています。

『松屋筆記』についても、著者の小山田与清が『弁内侍日記』のどの諸本を参照したのかは定かではありません。ただ、引用している文の表記に目を凝らしてみると、漢字か平仮名かという用字の違い、あるいは歴史的仮名遣いの有無など些細な違いはあるものの、私の管見の及んだ限りでは「群書類従本」(表の№⑤)の記述に最も近いようです。

なお、小山田は古今の書物を引用する際、必ずその引用元がわかるよう明記しているのが特徴です。「てる〳〵ぼうし」の項にも記事の引用元として「弁内侍日記下巻十丁オに」と明記されています。「下巻」と明記されていることから、小山田が参照した諸本は複数巻からなるものであったようです。そして、119段め「てれてれひのこ」の記事は10丁めのオモテ面に載せられていたことがわかります。

複数巻からなる諸本はいくつか見られるものの、119段め「てれてれひのこ」の記事が下巻の10丁めに位置しているのは「群書類従本」のみです。該当記事は10丁めのオモテ面からウラ面にかけて続いています。小山田が参照したのは「群書類従本」である可能性が高そうです。

参考文献一覧(編著者名等の五十音順)

・今関敏子〔編〕 『校注 弁内侍日記』、和泉書院、1989年

・岩佐美代子〔編〕後深草院弁内侍〔著〕 『弁内侍日記 彰考館蔵』(和泉書院影印叢刊)、和泉書院、1986年

・岩佐美代子〔校注・訳〕 「弁内侍日記」(『中世日記紀行集』(新編日本古典文学全集48)、小学館、1994年)

・穎原退蔵〔著〕尾形仂〔編〕 『江戸時代語辞典』、角川学芸出版、2008年

・小山田与清 『松屋筆記』、1815-46年ごろ

・清水浜臣 『語林類葉』、1824年以前

・玉井幸助 『弁内侍日記 新注』、大修館書店、1966年(初版は1958年)

・野梅園〔編〕 『梅園奇賞』、吉川半七ほか、1828年

・浜田義一郎〔編〕 『太田南畝全集』第11巻、岩波書店、1988年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?