学校業務のデジタル化今昔物語と教員プログラマーの悲哀

高卒就職問題研究のtransactorlaboです。

気が付けばもう6月下旬。2023年夏の高卒求人公開も間近になりました。

本当にありがたいことに、こんな私のブログにもフォローしてくださる方がいらっしゃいます。励みになります。

2023年度高卒就職市場の相場予測

今夏の高卒就職市場は、昨年にも増して求人倍率が高まり、超々売り手市場となるでしょう。今年度、コロナが明けた影響もあるでしょうが、これまでなかった大企業が高卒就職市場に動いてきています。

今のところ、そうした大企業は高卒市場の現状を知らないので、月給16万8千円ぐらいの「おいおい、それじゃプリントアウトすらしてもらえませんよ」な最賃ギリギリの求人票を持ってきたりしています。改訂しないところは敗退する(売れ残る)でしょうが、現状を知るや否やガーンと上げてくるか、その価値なしと見て外国人の確保に舵を切るかのどちらかでしょう。あるいはロボットに投資するか。

このような情勢ですので、日本人の人間でなければならない職種では相当の求人倍率の高騰、および待遇条件の上昇が起きると思われます。東京や神奈川あたりでは月給21万円ボーナス年3ヶ月以上・年間休日数120日以上といったあたりが中央値、上位3分の1ラインはその遙か上となると予想されます。

以上、今夏の高卒就職市場の予測でした。興味のない方はここで閉じていただいて結構です。

学校業務のデジタル化の歴史

この話、ある年齢以上の方は面白いと感じていただけると思います。

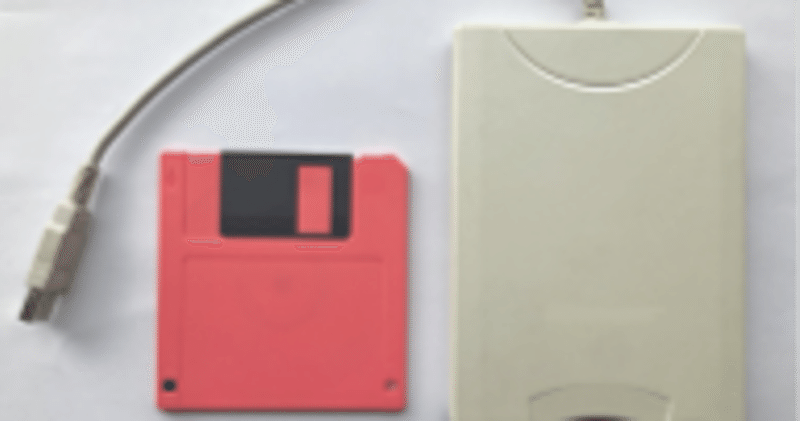

私が教員になったのは1994(平成6年)。Windows95発売の前年です。私も携帯電話はたしかまだ持っておらず、プリントやテスト作りはワープロ専用機を使用。学校に1台だけWindows3.1で動くNEC製の共用PCが1台だけありました。パソコンを使っている先生が何人かいましたが、ワープロも含めて、みんな自前のものでした。30万円もするのにソロバンや電卓と同じような扱いだったんでしょう。ガリ版を使っている年配の先生もまだいました。事務室に行くとフロッピーディスクはもらえました。パソコン用のはペラペラの5インチ、ワープロ専用機用のはプラスチックケースに入った2DD。容量は750KB(キロバイト)で、圧縮すると1.2MB(メガバイト)にできた(1MBは1GBの1000分の1)。仕事の引き継ぎはそのフロッピーディスク1枚を受け渡すのがおしゃれでしたね。

その学校は商業科を併設していました。Widow3.1のPCが50台を備えた「PCルーム」なるものがあって、商業科の生徒たちがワープロや表計算ソフト(ロータス123。黒い画面、黄色い線、白い文字!)の使い方の授業を受けていました。インターネットの普及はまだ、の時代。休み時間の度に生徒たちがポケベルを持って公衆電話に列を作っていたのはこの頃だったかな。

平成7(1995)年、Windows95が発売され、様相は大きく変わります。

私もボーナスをはたいて初めてのDOSーVパソコン富士通のFMVノートを買いました。Windows95・一太郎・ロータス123モデル。フロッピードライブ内蔵、ハードディスクが850MB、メモリ4MB(ギガじゃないですよ)で30万円ぐらいしました。

CD-ROMが一般化する前のノートパソコンはハードディスクにOSがプリインストールされていたのですが、壊れた時のためにOSのバックアップを自分で取る必要がありました。そのためにフロッピーディスクをなんと56枚(たしか56枚)も挿しては書き込みしないといけませんでした。初期化プログラムの入った初期化ディスクってのも作らないといけなかったですね。

で、このノートがすぐに動かなくなりました。私のパソコン師匠だった先生が「それは『フリーズ』という現象だから『メモリ』という部品を追加しないといけないのだよ。4メガのメモリを足すには2万円ぐらいかかる。」ということを教えてもらい、そのようにしました。2万円は痛かったですが、その後はサクサク動くようになりました。

田舎でもインターネット接続業者(プロバイダ)がポツポツと立ち上がり、私も契約しました。電話線を電話機から外してパソコンに差し込んでやっていましたね。嘘じゃないです。「接続」をクリックするとファックスと同じようなピーピー音が聞こえたあとにおもむろにMSNのホーム画面が表れるやつ。

その頃の学校の成績処理はこんな具合でした。

①教科担任が紙(これを成績単票と言う)に実施時数・成績・欠席時数を手書きする。(一部、自前のプリンタで印刷した紙を細く切って糊張りする先生もいた)

②クラス担任は成績単票を受け取り、共用PCのロータス123でクラス成績一覧表と出席一覧表に手入力する。一覧表は係の先生が関数等を入れて作成したもの。単票の枚数が多いと大変。

③クラス担任は成績一覧表と出欠一覧表をプリントアウトする。それらは単位認定職員会議の資料になる。

④クラス担任は両一覧表の数字を通知票に手書きで転記する。赤点は赤ペンで。学年末には指導要録にも転記する。

そんな時代、成績で順位を付けたり度数分布表を作ったりするのは本当にごく一部の人しかできない特殊技術でした。

私は経験ありませんが、昭和の時代は完全に紙とソロバンの世界だったそうです。一覧表の縦横の計がなかなか合わなかったとか、順位は得点合計を個人票に書いて並べて出したとか、私ですら想像できない作業を昔の先生たちはやっていたらしいです。

これが平成7(1995)年のお話。

書いていたらなんだか楽しくなってきました。

長くなったので次回に続けることにします。

私が言いたいのは、日本という国は学校教育現場へのカネのかけ方が貧しく中途半端だったことへの批判です。学校業務をもっと効率よくできるように道具や環境を整備し、教員の時間と労力を本来必要な仕事に向けさせること、その価値観を高めることが必要だということです。

物品だけでなくマンパワーさえ、現実に不足している部分を教員が身銭と奉仕精神で補完する形は今も変わっていません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?