古代の神々 / 土偶の謎・縄文イナンナ

こんにちは、TOYOです。

縄文時代の遺跡から、多種・多様な遺物が見つかっています。

「土偶」や「埴輪」などは、一般的には魔よけ・豊作・子孫繁栄を願って造られたとされています。

しかし、はたしてそれは本当でしょうか?

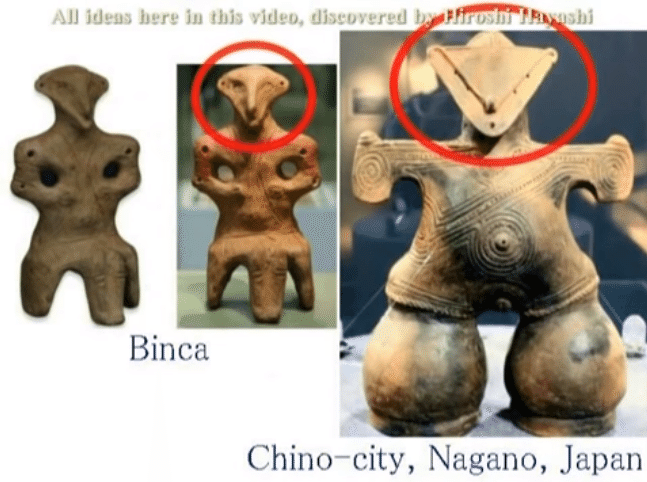

また、世界各国から同様の像が見つかっており、それらには土偶や埴輪との明らかな共通点が見られます。

それらは一体、何を表したものなのでしょうか?

今回は、その謎について検証していきたいと思います。

ニムロデ(ニムロッド)

これはバビロニアの神「ニムロデ」(ニムロッド)を描いたレリーフになります。

ニムロデは旧約聖書の登場人物で、「創世記」第10章において、ノアのひ孫にあたり、クシュの息子として紹介されています。

神に反逆し、敵対する新たな宗教を布教させ、組織化し、「バベルの塔の建設を指揮」したため、神から追放されました。

古代の神々と歩行補助装置

ニムロデの足をご覧ください。古代の神々は、じつはこのような「歩行補助装置」のようなものを身に着けていました。

黄色い部分が足で、赤い部分が歩行補助装置です。

足との間にはすき間があり、その向こうの衣服が透けて見えています。

つまり、歩行補助装置ということになります。

右が現在、人間が使ってる歩行補助装置です。

埴輪と遮光器土偶

そして、日本の「埴輪(はにわ)」です。右が「遮光器土偶」です。脚部に注目してください。

皆同じコンセプトで作られています。

ハイヒール型とローヒール型でしょうか。違って見えますが、基本的な形は同じということになります。

左の「縄文ヴィーナス」もやはり同じタイプの歩行補助装置を身に着けています。

ハイヒール型ということになります。

これらの人々は、このような歩行補助装置なしでは地上を歩くことが出来なかったようです。

古代、縄文の人たちは、自分たちが見たものを正確に表現していたということになります。

マルタ島の大理石像

そして、それと同じものが、遠く離れた地中海のマルタ島で見つかっています。異様に太い大腿部に注目してください。

埴輪の歩行補助装置と比較しても、コンセプトがまったく同じであることがわかります。

古代の神々は、このような歩行補助装置を身に着けていたということになります。

つまり、私たちが神々と呼ぶその神は、決してスピリチュアルな存在などではなく、現実的な存在であったということにもなります。

上はマルタ島で見つかった大理石像の足、下は日本で見つかった土偶、埴輪の足です。

重要なのは、日本の土偶や埴輪と同じ足を持った大理石像が、遠く離れたマルタ島でも見つかっているということです。

そして、遮光器土偶もまた歩行補助装置を身に着けていました。

ローヒール型の歩行補助装置ということになります。

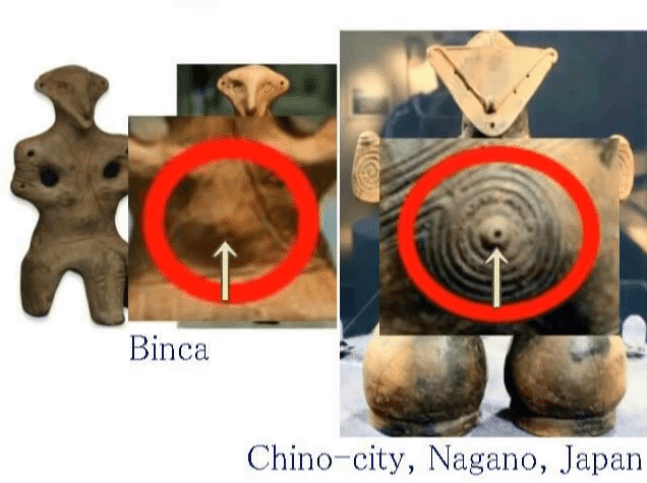

左はセルビアで見つかった「ビンチャ」と呼ばれるものですが、そのコンセプトは、右の日本の「仮面の女神」と同じです。

酷似しているというレベルを超えて同じです。ただし、足の太さだけが違います。

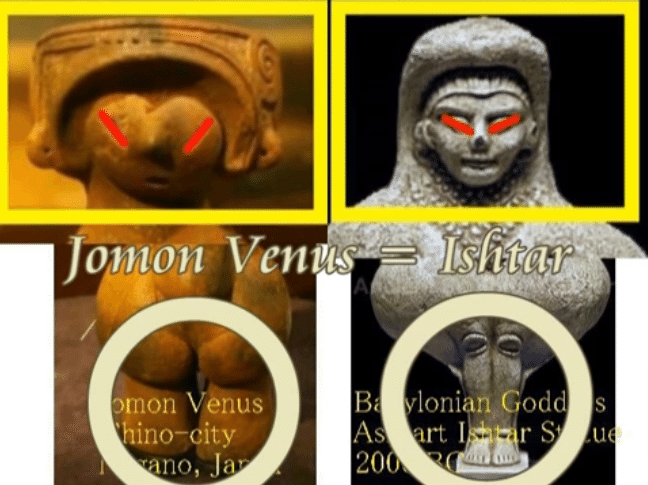

縄文ヴィーナスとイナンナ・イシュタール像

上は縄文ヴィーナスと呼ばれる像です。

左は縄文ヴィーナス、右がバビロニアで見つかっているイナンナ・イシュタール像です。

足の太さを除いて、大変よく似ていますね。

そして、胸の表現方法、腰の表現方法がまったく同じですね。

これは似ているというレベルを超えていると思います。

そして、縄文ヴィーナスとイナンナ・イシュタール像のどちらも、仮面を被っていると考えられます。

つり上がった目。またどちらもヘルメットを被っていると思われます。

これは、イナンナ・イシュタール像です。

シュメールでは「イナンナ」、バビロニア・メソポタミアでは「イシュタール」と呼ばれていました。

中央がバビロニアで見つかったアーティファクト (人工物) です。

左の縄文ヴィーナスと右のイナンナ・イシュタール像を比較してみましょう。

作り方のコンセプトがまったく同じです。穴が開いている点も酷似していますね。

したがって、縄文ヴィーナスはイナンナ・イシュタールであるということになります。

この縄文ヴィーナスは歩行補助装置を身に着けていると思われます。

この奇妙なラインが証拠のひとつとなります。

縄文ヴィーナス、イシュタール像、仮面の女神、縄文土偶、これらのコンセプトがみな共通しているということになります。

足の形が同じであるということですね。

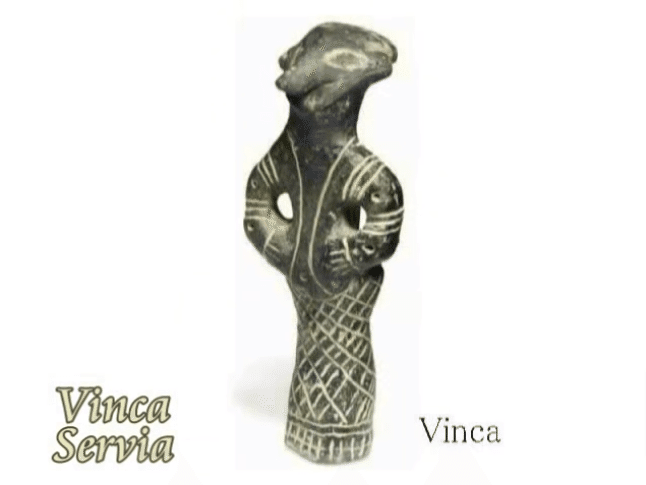

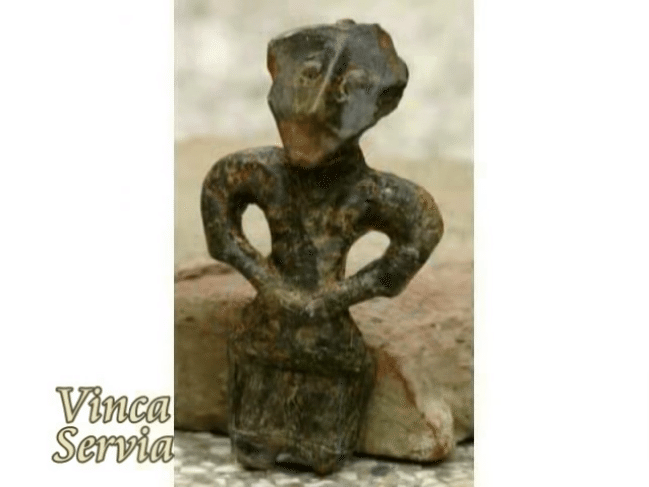

そして、セルビアのヴィンチャで発見された土偶です。

「セルビア共和国」という国は、ギリシャ北部にあります。その周辺の文化圏の古代遺跡から、このヴィンチャと呼ばれる像が見つかっています。

とくにこの像に注目してください。三本足ではありません。

真ん中で足を束ねて、イスのようなものの上に座っています。

セルビア・ヴィンチャの土偶と日本の仮面の女神の細部を比較すると…

脇の下に空間が合ったり、口の下にも穴が彫り込んである点など、偶然とは思えないレベルで、同じということが言えます。

ヘソですが、左のヴィンチャの土偶と右の仮面の女神のヘソは同じです。

これはイナンナ・イシュタール像です。

そして、法隆寺で発見された「侍像」です。どう見ても侍ではありませんね。

左上はシュメールの女神と呼ばれる像です。そして、イナンナ・イシュタール像と侍像です。

目が側面にあり、口が裂け、離れた鼻の穴…

この3体は同じものといえます。

このように、日本と世界は "イナンナ・イシュタール" で繋がっているということになります。

こちらもご覧ください。

左がパナマのシティオ・バリレスで発見された土偶、右がセルビアのヴィンチャで発見された土偶です。

どちら細かな点も一緒であり、やはり脇の下に空間があります。

左端の像に三角の仮面を被せたのがヴィンチャの像であり、その像は、日本の仮面の女神と繋がっているということになります。

三角形の顔、尖った鼻先、脇の下にある空間…

どれも同じコンセプトで作られており、少なくともこれらは3体は人間ではないということがわかります。

左からシュメールの女神、ヴィンチャの像、日本の仮面の女神となります。

これらの人間ではない3体は、同じ、イナンナ・イシュタールを形どったものと考えられます。

このイナンナ・イシュタールとは一体どこから来た何者なのでしょうか?

このレリーフに描かれているのが、古代バビロニア神話に語られる神々です。

これがイナンナ・イシュタールといわれています。

太古の地球に、彼らは降り立ったのです。

神話に語られる古代の神々とは、一体何者だったのでしょうか?

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

このブログを作成するにあたり、はやし浩司先生の「縄文土偶イナンナ説・縄文のヴィーナスイナンナ説」を参照させていただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?