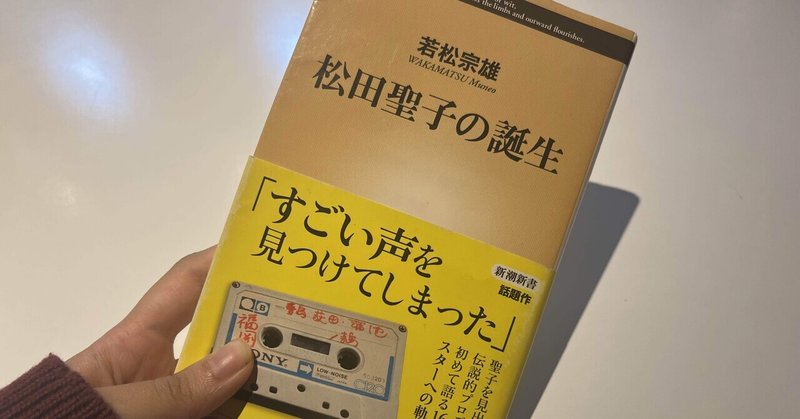

時代の当事者性を引き受けるということ〜若松宗雄 『松田聖子の誕生』(新潮新書)感想〜

1980年、時代の歯車が動き出した

松田聖子というアイドルが、時代の真ん中に躍り出たのは、1980年の幕が上がる、まさにその瞬間だった。

CBS・ソニーの新米プロデューサーだった若松宗雄が、福岡の久留米から連れてきたのは、後に80年代の命運を託されることになる、1人の少女だった。

彼女の名前は蒲池法子(かまち のりこ)。若松が典子の声を初めて耳にしたのは、1978年。CBS・ソニーと集英社の共同主催で開催されたミス・セブンティーンコンテストに応募された一本のカセットテープがきっかけだった。まだ16歳になったばかりの法子は、桜田淳子の『気まぐれヴィーナス』をのびやかに歌い上げていた。彼女の声には「歌が好き」というひたむきな「想い」が宿っていたと、若松は繰り返し語っている。

「すごい声を見つけてしまった」

本人に会ってもいないない上、プロフィール写真を見ることもなしに、カセットテープたった1本で、のちの松田聖子は、若松を呼び寄せた。発見した若松に時代を読む力があったのだろうか。それだけではない、法子の声には、若松の心に訴えかけるような、意志の強さと、可憐さが宿っていた。この2人の呼応こそが、80年代に松田聖子という存在を誕生させる引き金になったことが、紛れもない事実である。

「声」というものには、その人の有り様が、かなりあらわれるのだという話を、私は様々な場所で聞いたことがある。法子の声が焼きついたテープからは、言葉に書き表すことのできない様々な要素が、折り重なって、若松の感覚を惹きつけたのであろう。

典子はこのミス・セブンティーンコンテストの九州大会の部で優勝していたとはいえ、若松が興奮気味に他の社員たちに法子の歌声を聞かせてみても、反応は思うようなものではなかったという。その上、法子は、父親の反対により、本選への出場を辞退している。

社内や業界からの応援はなかった。親が反対している、福岡の久留米に住む女の子をわざわざ掘り起こす、しかも自分以外には特段、秀でているとも評価されないテープ1本。それでも、若松が躍起になるのは、ただ、自身の直感と確信によるものだった。若松は、"聖子"に魅入られていた。まだ、その時は"聖子"ではなかったけれども、若松がいたから聖子は聖子になったのであろうし、聖子は聖子になることを望まなければこのチャンスを掴むことはなかった。つくづく、そう思わせる要素がこの本にはたくさん書いてあった。

聖子の持つ「想い」の強さ

父親の反対をよそに、法子は何度もCBS・ソニーに手紙を送った。若松は福岡を訪ね、何度も説得を重ねた。

若松と法子の想いの呼応は、時代の扉を切り拓いていった。当初、頑として譲らなかった父親も、最後には折れた。法子の東京行きが決まった。

顔立ちも地味で、まだおぼこい法子は、若松が思っているほど周囲にはまだウケなかった。所属事務所を決めるまでも難航したり、編入した堀越学園では教員に「あの子歌手としてやっていけますかね?」と言われる始末。

それでも若松が法子に対して抱いていた確信は、法子がこれまでの歌手の中で誰にも似ていない個性を放っている、という点においてだった。そして、法子は勝負強かった。

松田聖子という芸名を与えたのは、当時、太川陽介や、渋谷哲平といった売れっ子の芸能人たちの名付け親としても有名な、姓名判断師の沖紘子であった。

当初、沖が提案した名前は、若松も少し首を傾げるものだったという。聖子もこれには怪訝な様子を見せたのか、次の案として現在の「松田聖子」という名前が与えられたという。その名前は、ドラマデビューした際の役名にもなり、広く視聴者へ周知されるきっかけにもなった。

聖子には、思うままに現実を変えてしまうような「想い」の力があった。それは、若松も同様である。若松は、本の中で、繰り返し、 「芸ごと」の世界における、運と縁、想い、そしてタイミングについて、語っている。奇しくも、松田聖子という存在は1980年代という時代の幕開けを待っていたかのような流れを辿って、デビューを迎えている。

父親との確執によって芸能活動の許可が遅れたことも、まるでこのタイミングを待っていたかのようであった。1980年4月1日高校卒業と同時に松田聖子はシングル『裸足の季節』でデビューした。

デビュー曲が使われる予定だった資生堂の洗顔クリーム「エクボ」のCMキャラクターの座は、聖子の顔にエクボができなかったことで不合格になり、山田由紀子に譲ることとなったものの、聖子の歌声はCMソングとして日本中の茶の間に流れることになった。「あの曲を歌っているのは誰?」と話題になり、CMにはクレジットが掲載された。最初の頃の握手会は、山田由紀子の方に列ができ、聖子の前にはまばらということもあったが、その後の聖子の活躍といえば、いわずもがなである。

またしても、聖子の「声」には、野心と、希望と、そして、歌が好きな気持ちが宿っていた。カセットテープを耳にした時の若松の確信を現実にするかのように、上京から1年後の『トップテン』では、到着する飛行機のタラップから降り立ち、生放送で堂々たる歌唱をした。この映像は本当に素晴らしい。

あどけない表情に、薄い化粧、まだ垢抜けなさも漂う聖子が、ヘッドホンから流れるオケに合わせて、しっかり音程を取り、伸びやかに生歌を歌い上げる様子は、圧巻であった。可憐で、強く、明るかった。松田聖子は一気に時代に躍り出た。

メディアとしての松田聖子

何もかもが新しく、愛らしい、アイドル松田聖子は、一躍、時代の寵児となった。三浦徳子、小田裕一郎、松本隆、松任谷由実、松任谷正隆、尾崎亜美、大瀧詠一。80年代を駆け抜けたアーティストたちがこぞって聖子に楽曲を提供した。アイドルというものは時代のキーパーソンたちが、協力して一緒に作り上げる共同の現実であり、偶像だ。80年代という時代を花開かせた聖子には、それをメディアとして表現する器が十分にあった。若松が最初の1人として、聖子に注いだ視線、熱量、アイドルとしての期待は、多くの業界人たちを巻き込んでいった。聖子はその心の総量を大きな渦にしていった。聖子というメディアは、想いの媒介者であり、曲と歌詞の拡声器でもあった。

松本隆が病弱だった亡き妹とスペインで見たひまわり畑は『ひまわりの丘』という曲の歌詞になった。「ひまわりの咲く〜 丘に座れば〜」という歌詞を私は幼い頃に口ずさんでいた。松本隆の記憶は、私の記憶になる。

尾崎亜美が自身の初恋をテーマに描いた『ボーイの季節』。尾崎亜美の思い出話を聞いた聖子は涙していたという。

誰かの思い出が曲になり、その曲がまた誰かの思い出になっていく。今ここにいない人のこと、叶わなかった恋のこと、手に入らなかった数々のこと。そうした「想い」を託された聖子は、ひとつひとつの曲に命をふいこんでいった。40年前の楽曲は今日も色褪せず、聖子の歌声と共に私の部屋に流れている。

松田聖子というメディアの力に、ただただ屈服してしまう。本の中で若松は「芸ごとには、はみ出す力が大切である」と繰り返し述べているが、若松と聖子の創作活動は、時代さえもはみ出して、私の目に映る景色を彩っていく。

80年代は手の届かない時代になった

私は聖子の曲がリアルタイムで流れていた時代への渇望を手放すことができない。父と母の思い出話を聞きながら、悪い事をせずに実直に生きていれば当然自分の人生にも起こるであろうと思った時代は、自分の若い時代には巻き起こらなかった。分配されなかった。

80年代の先を紡ぐにはどうしたらいいだろうか。時代の当事者として、何ができるのか考えてしまう。そうさせるような力が、この本には綴られていた。自分の直感と確信を現実にしていく。たったそれだけのシンプルなことを忘れないでいるためのバイブルにしたい。

若松と聖子が呼応しあい、日本中を巻き込んだ魔法のような時間が、夢の中ではなく、現実であったことは、同じ時代を生きていた人たちが知っていることだ。

何もかも めざめてく 新しい私

走り出した 船の後 白い波 踊ってる

あなたとの 約束が 叶うのは明日

作詞:松本隆

96年生まれ、27歳の私はどこか自分たちが生きている時代が、貧乏くじのように思ってしまう時がある。80年代の出涸らしを、ねぶってねぶって暮らしていると思う時がある。

年長者から若者まで、80年代の夢を語る時、昔のテレビ番組をつぎはぎのように編集した番組を見るたび、出涸らしの時代だと思うことがある。しかし同時に、初めから用意されていたものなんてないということにも気がつき始めている。時代に対してお客様気分だった事を反省した。時代の当事者性を引き受ける覚悟、のようなものを、私はこの本から得た。

時代の当事者として、打席に立つということ

さて、今の私の声は、どんな声であろうか。私がカセットテープに焼き付ける意思はどんな意思であろうか、と、考える。それは、この記事を読んでくれている、すべての世代の人が考えてみてもいいことではないだろうか。自分がどんな声を持ち、どんな声に惹かれるのかということを考えてみよう。自分の直感や確信を最後まで信じ切れるだろうかと思う。冷笑の向こう側にある景色が、80年代の幕開けには確かに存在していた。だから、私は書くことにした。

こうなってほしい、こんな時代が見たい、こんな時代をつくりたいという気持ちを、願ってネットに綴ることは、CBS・ソニーにたった一本のカセットテープを送ることより、よっぽど、届くべき人のところに届くこと可能性が高いように思う。塗り替えたいと思う景色を想像しながら、私はひとつひとつの言葉を発したいと強く思った。2020年代は、すでに幕が上がっている。2030年代までは待っていられない。ただ、自分にとっての絶好のタイミングを、見逃さずにいたい。

松田聖子のアルバム曲で、私が好きな曲のひとつに『pinapple』の1曲目『P・R・E・S・E・N・T』がある。恋人が自分には内緒でバイトをして金のネックレスをプレゼントしてくれた、という内容の曲ではあるのだが、私は、この曲のタイトルに「現在」という意味のpresentを勝手に重ねて聞いている。

微熱があるように

頬がバラ色に燃える

作詞:松本隆

薔薇色の頬で、今この瞬間を生きるにはどうしたらいいだろうか。80年代を生きた人たち、つくった人たちが、狂おしいほどにまぶしく思えるのだ。与えられた今を、駆け抜けていった人たちの巡り合わせに想いを馳せた。聖子が堂々と飛行機のタラップを降りて、自分の曲を歌い上げられるくらい、"瞬間"を生きることが私にもできるだろうか。時代の打席は、自分たちの番だ、と、ただただ思ったりする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?