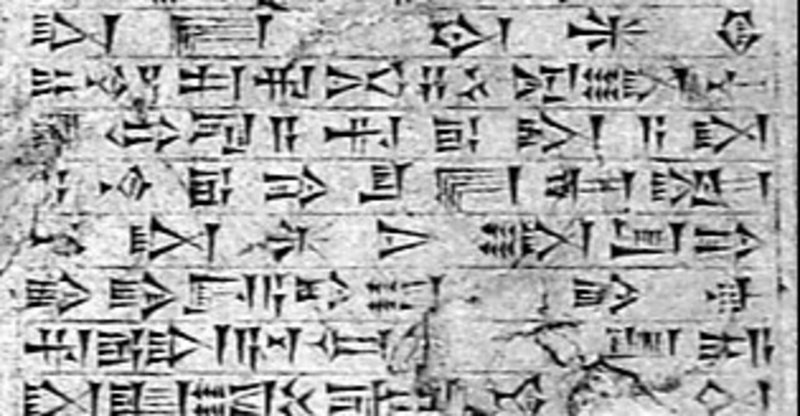

楔形文字は、なぜ楔形をしているのか

古代メソポタミア文明で使用された、人類史上最古の文字が楔形(くさびがた)文字である。今から5000年ほど前から使用されていた。

メソポタミア文明は現在のイラクのあたり、ティグリス川・ユーフラテス川という2つの大河のほとりで栄えた。楔形文字は中学の教科書にも登場するので、おなじみであろう。

ところで、なぜこの文字が「楔形」なのかはご存じだろうか。

そもそも、「楔(くさび)」とは「堅い木材や金属で作られた、細い三角形の道具」で、堅い岩を割る時などに用いる。楔形文字は、それに形が似ているため名づけられた。もちろん、古代メソポタミアの文字が道具の楔をモチーフにしたわけではない。

では、なぜ古代メソポタミアの文字は「楔に似た細い三角形」なのか。ちゃんと必然性がある。謎を解く鍵は「粘土」だ。

川を運ばれる土砂は、時間をかけて削られ、下流に行くほど小さな粒になる。土砂の粒のうち、5マイクロメートル以下のものは粘土と呼ばれ、水を含めると土器などを成形できる。

大河であるティグリス川・ユーフラテス川は土砂運搬能力が高く、その中流~下流域には大量の粘土が堆積することになる。メソポタミア周辺では、良質の粘土が産出したわけだ。

しかも、西アジアは乾燥帯が広がっているため、天日干しすれば粘土板がつくれる。こうして、古代メソポタミア人は情報の記録のために粘土板を活用するようになった。

文字を刻むときは、粘土板の乾燥しきっていない表面に、葦でできた尖ったペンを使用した。イメージすればわかるが、こういう時は直線的な文字が刻みやすい。逆に、ひらがなのような曲線の多い文字は発達しようがない。それゆえ、写真のような形状の文字が発明されたのである。

(参考文献:鈴木董「文字と組織の世界史~新しい比較文明史のスケッチ」山川出版社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?