恋と学問 第7夜、江戸思想の大河。

前回、紫文要領の「まえがき」についてお話した時、文中の「人をもて言を捨つる事なかれ」という強い口調が注意をひきました。誰が言ったかではなく、何を言ったかで主張の是非を判断して欲しい。現代の学問では当たり前とされていることでも、当時は相当の勇気が要る発言でした。

これはひとつの例に過ぎません。こういった、当時の常識なり通念なりが分かっていないと意味がよく呑み込めない場面は、今後も出てくることと予想されます。

そこで今夜は、紫文要領の本筋からは離れますが、本居宣長という学者の登場を準備した江戸時代の学問界の特徴を、ひと通り眺めてみようと思います。宣長の思想は「突然変異」的に現れたのではなく、世の常識・通念と戦った先駆者たちが切り開いた耕地に、咲くべくして咲いた花だったことが分かれば、よりいっそう彼の言葉が親しみやすくなるはずです。

いちおう断っておきますが、私が今から始める試みは、江戸時代の思想全体の客観的・統一的な把握ではありません。そんな大がかりな作業は能力を越えているばかりか、私たちの目的からも外れています。花の生態をよく理解するには、花に栄養を送る土壌の知識が不可欠ですが、土の性質全般について熟知する必要はありません。花に栄養を送っている滋味だけを分かっていれば事足りるのです。

① 主流と傍流があった(権威への反逆)

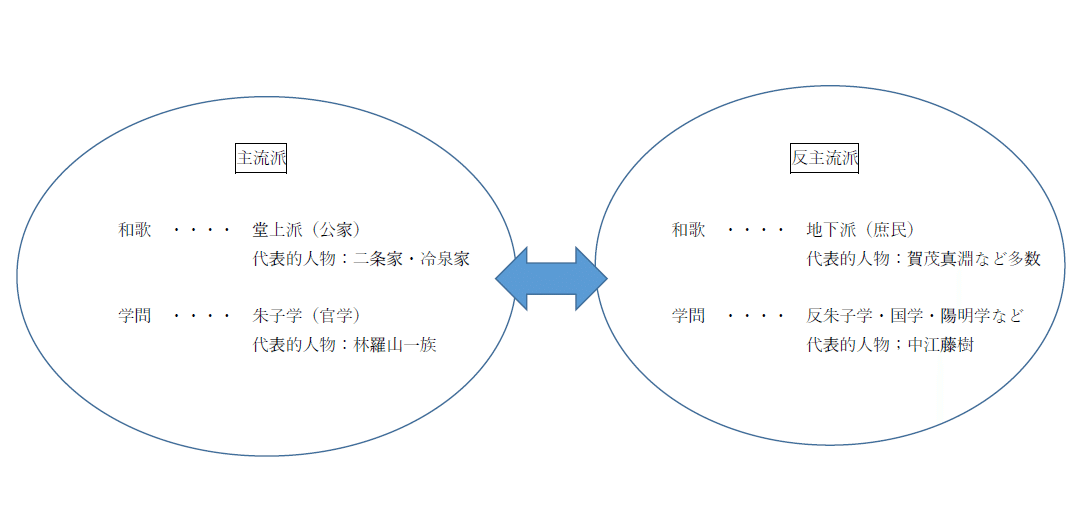

まず最初に指摘すべきことは、江戸時代の学問には大きく分けて主流と傍流があり、現在に名を残す偉大な学者たちは、ほとんど全員が傍流、少数派、反逆者であったということです。

和歌においては、百人一首の撰者として名高い、鎌倉時代の歌人・藤原定家の血筋につらなる、二条家・冷泉家を代表とする「堂上派」という公家グループが権威とされていました。学問においては、徳川幕府が唯一公認した「朱子学」があり、それを教育して未来の官僚を育成する大学寮があり、そのトップである大学頭(だいがくのかみ)の地位は、林羅山(1583-1657)という朱子学者の子孫が継承しました。

歌と学問の主流を、特定の人々が独占していたということです。今になぞらえて言えば、紅白歌合戦のトリを美空ひばりの子孫が代々務めたり、東京大学総長のポストを初代総長の子孫が代々受け継いだりしているのにひとしく、どう考えてもオカシな話でした。

この「権威への反逆」を早い段階で実行したのは、中江藤樹(1608-1648)です。彼は滋賀県の百姓の子に生まれ、権威のある先生に師事することなく、まったくの独学で儒学を修めて、同時代の林羅山と鋭く対立しました。

② 人生の問題に答えた(道の学問)

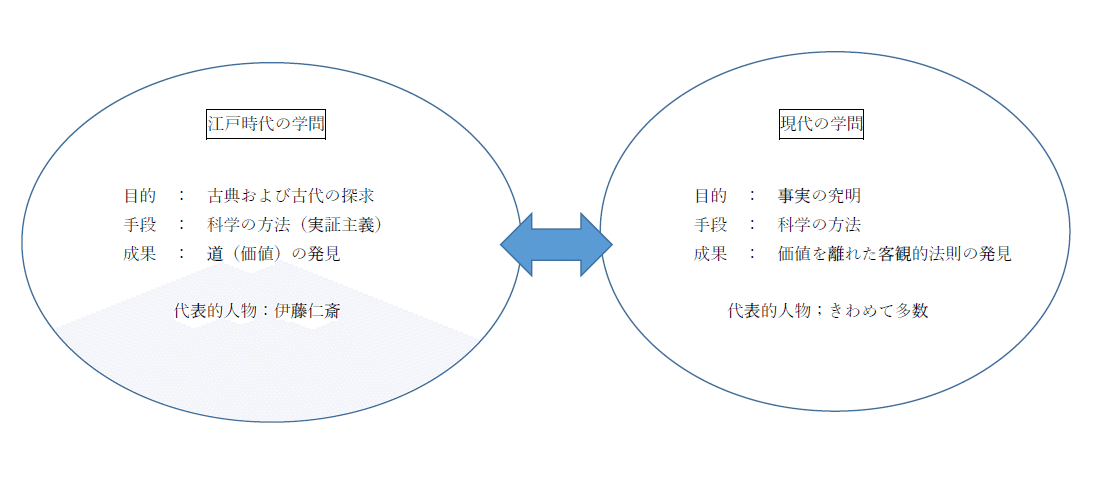

江戸時代の学問といえば、第一に儒学です。特に初期においては、儒学しかなかったと言っても過言ではありません。儒学とは四書五経に表現された古代中国の思想を研究する学問のジャンルで、思想の内容はおもに道徳、すなわち「人はいかに生きるべきか」を扱います。「学問は生き方の問題に答えるもの」との見方は、主流も傍流も共通の認識でした。生徒の悩みに答えられないような先生は、師と呼ぶに値しないのです。

現代の学問とは大変かけ離れた認識と言わなければなりません。現代では、教師は生徒に学問の成果である知識や、成果を得るための方法論さえ授ければオシマイです。生徒の悩みに回答する義務はなく、個人が解決すべき問題として見向きもされません。

要するに、現代の学問は価値の問題に関わらないのです。その本質は、事実の究明を目的とし、科学の方法を手段とする、知性の活動です。むろん江戸時代の学者、とりわけ傍流の人々も、科学の方法を尊重していました。しかし、それは事実の究明のためではありません。彼らは必ずしも価値の探求を第1の目的に掲げませんでしたが、思考の果てに価値(道)を発見してゆきました。

この「道の学問」という側面を代表する学者は、伊藤仁斎(1627-1705)です。彼は長年にわたる論語の愛読経験によって、朱子学者たちが徳川幕府の支配の論理にとって都合のよい形に孔子の本意をゆがめていると知り、孔子の肉声を聞け、古(いにしえ)の意義に立ち返れ、と叫びました。彼が得た孔子の肉声は、朱子学者の言うような抽象的な理論ではなく、私たちがより良く生きるための、生きた言葉を語っていました。

③ 真理観が変わった(典拠主義)

学問の主流が、幕府に公認された特定の人々、すなわち林羅山の血族による世襲となった事態は、学者という身分が政治的な意図で特権階級化したことを意味しました。政治的な意図とは、幕府の支配体制を正当化する従順な学問だけを認め、従わない独自の思想は排除するという、幕府の方針のことです。簡単に言えば、学者は放っとくと何を言い出すか分からず危険なので、学校制度によって飼いならしたのです。

しかしそれとは別に、事態はさらに深刻な問題を宿していました。学問が世襲されるとは、真理の所在が人間にあると言うのと同じだからです。具体的に言えば、「伝授」という方法です。対象が和歌であれ儒学であれ、真理が真理であること(真理性)の保証は「誰々という偉い学者が言ったから」という「伝授の正統性」に求められました。前回お話した箇所で宣長が猛烈に反発していたのは、まさにここの所です。

伝授による真理性の保証を否定して、代わりに「典拠主義」を唱えたのは、契沖(1640-1701)です。彼の研究対象は日本の古典に限られましたが、古くより積み重ねられた伝授の無効を宣言し、ゼロから再スタートする過激な姿勢において、儒学・国学を問わず先駆者でした。研究対象である当の古典や、同時代の文献などに根拠を置かない全ての主張は無効である、これが「典拠主義」です。

真理の所有者が、古典の意味を伝授する人間から古典それ自体に移った。その革命的な意味は、「学問の民主化」とも言える事態を作り出したことです。なにしろ、古典にアクセスできるかぎり万人に発言権が生まれたのです。伝授が絶対とされた時代には、発言の真偽を疑うことはできても、反対の証拠(典拠)を挙げて批判すること(反証)ができませんでした。

謎に包まれていた崇高な古典が、万人に開かれた叡知のリソースになった。この点で、彼らがやってのけたことは、聖職者が独占的に伝授していた神の言葉をドイツ語に翻訳することで、聖書を民衆のものにしたルター(1483-1546)の偉業に近いものです。しかし、万人が議論に参加できるようになった点で、江戸時代のほうがルターの頃より前進しています。

④ 古代人という他者に出会った(下降史観)

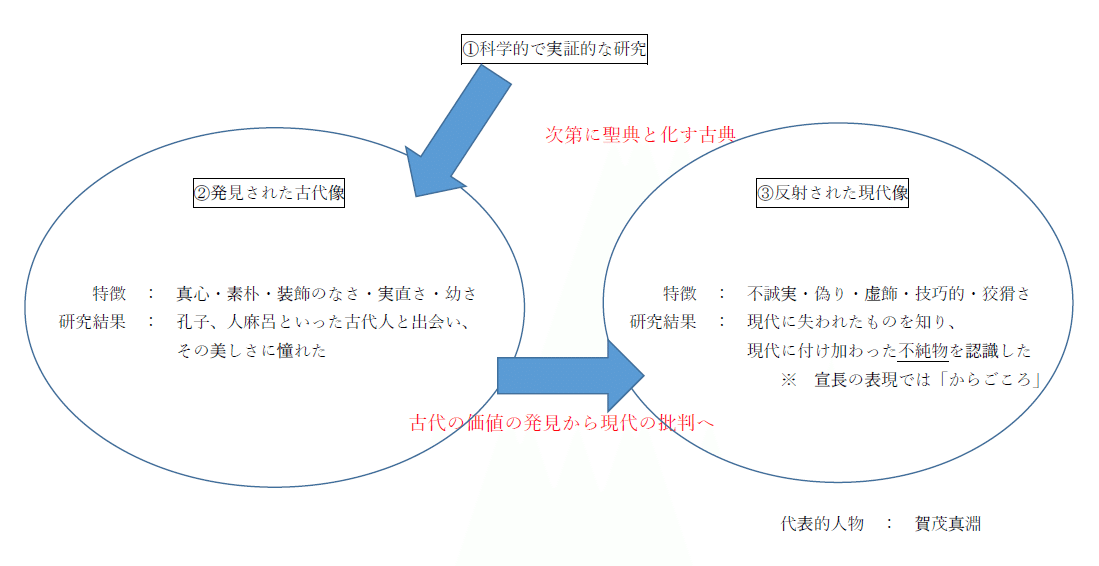

すでに道の学問と典拠主義ということを述べましたが、ここで立ち止まって考えてみるに、はたして両者は相容れるのでしょうか?典拠主義は明らかに科学の方法です。科学は価値(道)に関わらないのではないでしょうか?

こうした疑問は、江戸時代の学問の目的がどこにあったかを考えることで氷解します。彼らが学問する目的は純粋です。古典に描かれた時代の姿、そこに生きた人々の息遣いを感じたい。論語なら孔子、万葉集なら柿本人麻呂という人物と、対面してじかに語り合いたい。閉ざされた伝授の空間の、あいまいな薄暗さから解放された人々の、学問することへの飽くなき興味と喜びが、和漢の古典に向かった。それら(彼ら)の本当の姿、正確な像を得ようとするのですから、科学的な方法を使い始めたのは自然のなりゆきでした。

なるほど、学問の目的と、科学の方法を用いた理由は分かりました。それでは、古代の真実の姿を求めることが、なぜ価値の発見に至ったのでしょうか?

初期ニーチェの研究で知られる西尾幹二氏(1935-)に、「江戸のダイナミズム」(文藝春秋、2007年)という名著があります。今夜のお話でも間接的な形で多く参考にさせてもらっている本です。この中に、「江戸時代の学問を突き動かしていたのは自画像を描こうとする意欲と形而上学的パトスだった」といった趣旨のセリフがあります。私はこれを読んだ時にヒントを得た感がありました。

賀茂真淵(1697-1769)の学問はまさしく、古代の研究を通じて現代人としての己の自画像を発見してゆく過程でした。真淵にとって古典は聖典であり、古代は聖代でした。とはいえ、はじめから決めつけて古代を神聖視していたのではなく、じっくりと研究する中から古代人にたいする畏怖と尊敬の念が湧いてきたのです。古代の理想時代を隅々まで味わい尽くした眼が、現代に向けられる時、いわゆる「下降史観」と呼ばれる歴史観が成立します。

つまり、古代人という卓越した他者と出会うことで、現代を相対化する視点が生じた。古代の真心という価値の発見とほぼ同時に、現代の堕落の発見があった。この精神の活動を裏から支えていたのが西尾氏の言う、信仰の危機、確信の喪失、自画像の揺らぎについての自覚です。江戸時代の学問が表面上は西欧の古典文献学とよく似ていながら、何となく「哲学の顔」をしているのは、哲学にとって最も根底にあるもの、「自己を知る」という主題を、江戸時代の学者たちも動力源にしていたからです。

⑤ 学者は学問「に」生きた(学者の実存)

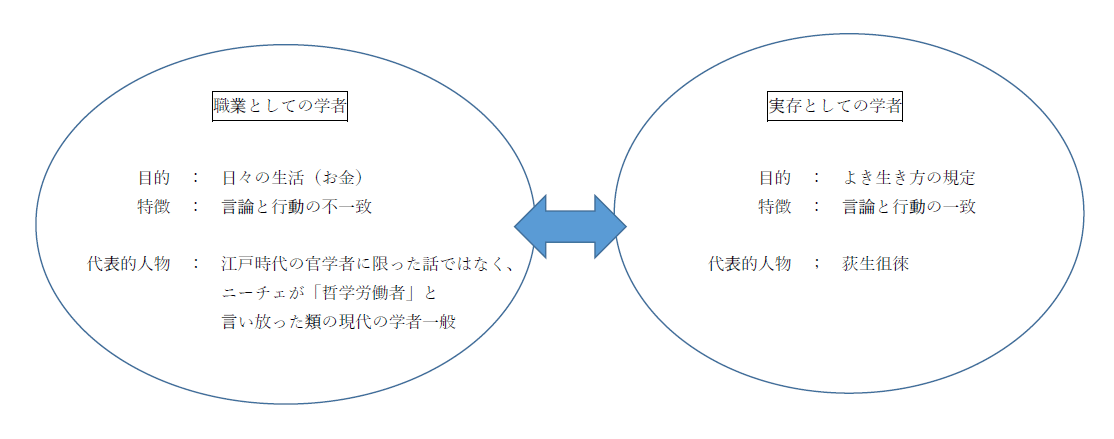

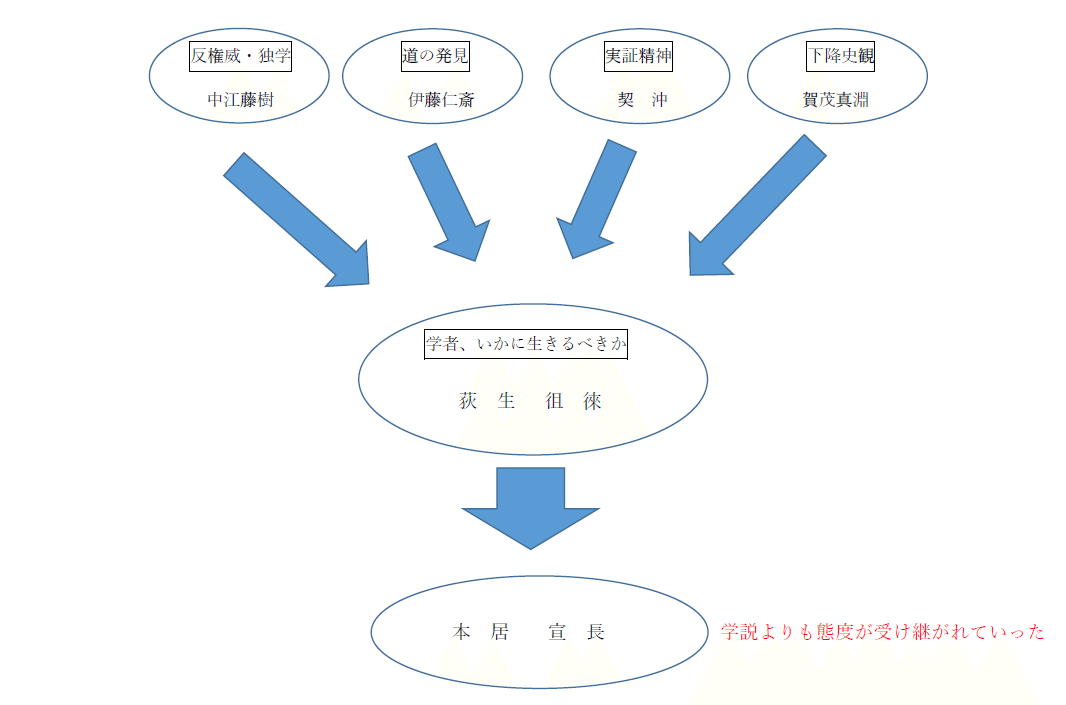

権威への反逆、道の学問、典拠主義、下降史観。これまで述べてきた特徴を全てそなえた、江戸思想の完成者と呼ぶにふさわしい学者がいます。荻生徂徠(1666-1728)です。

徂徠は大変孤独な少年時代を過ごしました。彼の父は徳川綱吉に仕える医者でしたが、徂徠が幼い頃に主君の逆鱗に触れて謹慎を命じられます。一家は江戸から母方の実家がある千葉県茂原市に移り住み、そこで10年以上ものあいだ、徂徠少年は書物だけを友にして日夜つれづれを慰めました。

それは完全な独学でした。なぜなら、満足に書物が手に入らない田舎では、四書五経について日本語で書かれた解説書もなく、古代中国語で書かれた原書に、じかに接しなければならなかったからです。毎日毎日、未知の言語で書かれた碑文を無心になって触る心地だったと、徂徠は当時を振り返っています。

許されて江戸に戻ってからの後半生は省略します。塾を開き生計を立て、学者としての名声が高まると、晩年は8代将軍吉宗の政策顧問を務めました。徂徠は傍流中の傍流の境遇を突破して、政治の表舞台へと駆け上がったのです。

反主流派だったのに、政治の中枢に召し抱えられ御用学者に?徂徠は権力にへつらったのか?などと、疑問に感じてしまうとすれば、現代人にありがちな薄っぺらい政治観に毒されているのです。徂徠が政策立案者として積極的に政治に関与したのは、彼の学問が政治に関与するように要求したためでした。

学説に詳しく立ち入ることはしませんが、徂徠が到達した所によると、儒学とは「先王の道」を実践するための学問で、政治術です。だから徂徠にしてみれば、儒学を学びながら政治に関与せず、お題目のように道徳、道徳と唱えてまわる世間一般の儒者のほうが、よほどどうかしている。徂徠にとって学問とは、学者の生き方を規定するものでなくてはならなかった。さもなければ、学問は学者にとって日々の生活を保証する職業の意味しか持たないことになるからです。徂徠は深くため息をつきます。そうではないだろうに。本当の学者とは学問「で」生きるのではない。学問「に」生きるのではないか、と。

このへんで我らが主人公・本居宣長にご登場願いましょう。

宣長は政治にさほど関心がなく、徂徠は積極的に関与したという事実は、両者の立場の違いを意味しません。むしろ逆です。宣長もまた徂徠と同じく、おのれの学問によって、おのれの生き方まで規定しました。両者とも、それくらい学問に真剣だったということです。

宣長は源氏物語によって悟った人です。徂徠は四書五経で悟りました。源氏物語は読者に政治家であることを要求しませんが、四書五経は要求します。たったそれだけの、わずかな違いです。そんな小さな違いよりも、「学問することは単なる職業ではなく、学者の生きざまを決定するほど重いものだ」という考えの一致のほうが、どれだけ大切なことか知れません。

今夜のお話をまとめます。

江戸思想には、いくつもの流れがありました。時代に反逆する流れ、価値を発見する流れ、古典によって自由を得る流れ、古代の姿から現代を知る流れ、学問によって生き方を定める流れ。それらの流れは大小の違いこそあっても、それぞれに独自でした。すべての小川は荻生徂徠という合流地点において大河となりました。それを受け継いだのが宣長です。むろん学説において、ではありません。学問する態度においてです。

そのことの、ほんの片鱗ばかりでも垣間見ることができたなら、それだけで満足すべきでしょう。江戸思想は元より、1夜にして語れるような話ではないからです。

それではまた。おやすみなさい。

【以下、蛇足】

今回は、大河のごとく豊かな江戸思想の流れに、宣長の学問を位置付ける試みでした。そうすることで、宣長の思考が出現した必然を感じられたらと期待したからです。

私は彼らの「学説」を極力紹介しないように努めました。その理由はお分かりかと思います。学説を併記すれば、彼らの違いばかりが浮き彫りになるからです。彼らはそれぞれに独自の思想家なのですから当然そうなります。しかし逆に、彼らの学問にたいする「態度」について考える時には、太くて強い共通する何かを取り出すことができます。それが今回のモチーフでした。

なお、今回は引用をまったくしなかったですが、前述の西尾氏の本と、小林秀雄の「本居宣長」のすぐれた見識に多く負っていること、申し添えます。

さて、回り道をしましたが、筆者としては決して無駄ではなかったと信じます。次回は、今回の内容もふまえた上で、序論の中身を見てゆくことにしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?