「魔滅」が「豆まき」の由来!?~1年の無病息災を願う「節分」とは~【歴史にみる年中行事の過ごし方】

「節分」は「節」(季節)を「分ける」という意味で、「二十四節気」のうち季節の始まりをあらわす「立春・立夏・立秋・立冬」の前日を指した。

つまり、本来「節分」は1年に4回あるわけだが、平安時代の貴族の日記などに秋の「節分」に関する記事もみられるものの、時代が下るにつれて「太陰太陽暦」、いわゆる「旧暦」の正月に近い「立春」の前日の「節分」が重視されるようになる。

2月3日の「節分」を前に、その歴史を振り返りたい。

「太陰太陽暦」と「二十四節気」

いにしえより連綿と受け継がれる年中行事は、明治5年(1872)12月の「明治の改暦」まで「太陰太陽暦」=「旧暦」で行われていた。

「旧暦」とは月の満ち欠けを主な基準として決めた暦で、新月になる日を月の始まりと考え、各月の1日とした。が、新月から新月までの間隔は平約29.5日、12ヵ月では約354日となり、太陽の動きをもとに作られた「太陽暦」の1年より約11日短くなる。

このままでは季節と暦にズレが生じ、農作業などに影響が出るため、2つの工夫が施された。

1つは「閏月」を置く方法で、「十九年七閏」といって5年に約2度、閏月を設けて13ヵ月ある年を作り、季節と暦を調節した。

もう1つが「二十四節気」で、太陽の黄経に従って1年を24等分し、各区分点の日に「立春・春分・夏至――」といった季節を表す呼称をつけて農作業の目印とした。

これにより当時、新年の始まりとして「旧暦」の正月元旦と「二十四節気」の「立春」との2つがあった。

疫鬼を追い払う儀式「追儺」

「旧暦」の正月元旦と「二十四節気」の「立春」はほぼ同時期にめぐってきたが、たまに「立春」が先に来る年もある。

〽年のうちに 春は来にけり ひととせを

去年とやいはむ 今年とやいはむ

これは初代勅撰和歌集「古今和歌集」の巻頭を飾る歌で、平安時代前期の歌人・在原元方が詠んだもの。

意味は「まだ年内なのに春が来てしまった。過ぎた1年を冬が終わったので去年というべきか、それともまだ正月がこないので今年というべきか」となった。

さて、「節分」である。

「節分」は本来、「二十四節気」のうちの「立春・立夏・立秋・立冬」の前日、季節を分ける節目を指した。

平安時代の貴族の日記や物語に秋の「節分」に関する記事もみられるものの、時代が下るにつれて1年の区切り、新しい1年の始まりとして「立春」の前日の「節分」が重視されるようになる。

「節分」の起源は、古代中国から伝わった疫鬼(疫病を流行させるという悪神)を追い払う儀式「追儺」(大儺)とされ、平安時代初期に成立した『続日本紀』には文武天皇(第42代)の時代、慶雲3年(706)に疫鬼を鎮めるためにおこなわれたとある。

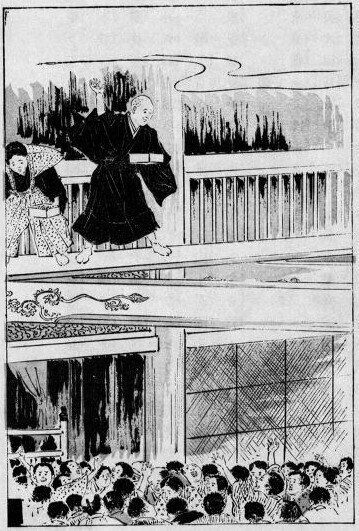

「追儺」は「鬼やらい」「鬼追い」ともいい、毎年、大晦日の夜に催されていた。

もともとは異形な姿をした方相氏が疫鬼を追い払うものだったが、平安末期にはその異形からか、逆に方相氏が疫鬼とみなされて追い払われるようになったという。

「魔滅=魔を滅する」が「豆まき」の由来!?

疫鬼を鎮めるための「節分」の「豆まき」がいつ頃始まったのかはわかっていない。

ただ、北朝第3代崇光天皇の孫・伏見宮貞成親王の日記『看聞御記』応永32年(1425)正月八日の条に「今夜節分也〈中略〉抑鬼大豆打事」とあるから、南北朝時代にはおこなわれていたようだ。

また京都相国寺の禅僧・瑞溪周鳳の日記『臥雲日件録』文安4年(1447)12月22日の条には「明日立春。故及昏景家毎室散撒豆。因唱鬼ハ外福内四字」とあり、室町時代中期には「鬼は外、福は内」と唱えられていたことがわかっている。

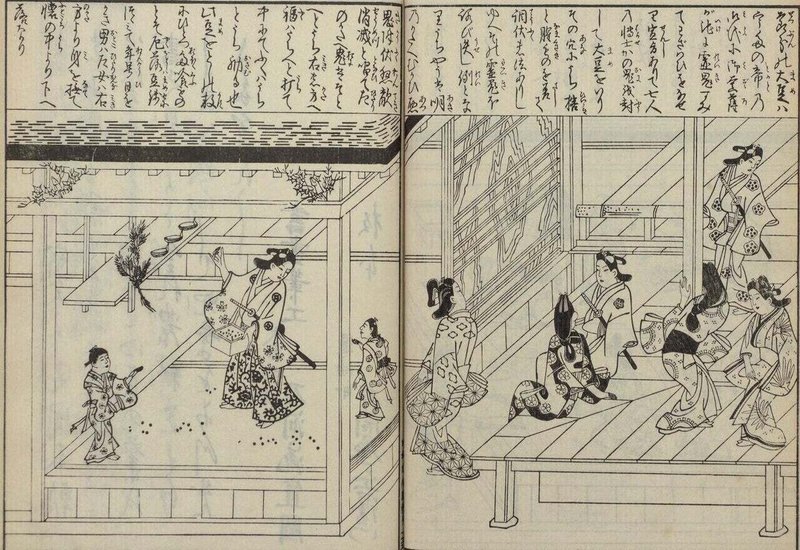

その後、「節分」の「豆まき」は江戸時代に広く一般に浸透し、やがて「煎り豆を年の数より1つ多く食べる」ようになり、家の戸口に疫鬼の目を突くための「柊の葉」や、疫鬼が嫌がる臭いとされる「鰯の頭」が飾られるようになった。

今日を生きるわれわれは、気温や気圧が変動しやすい季節の変わり目は、自律神経のバランスが乱れ、免疫力が低下して体調不良に陥りやすいことを知っている。

いにしえの人々は、この目に見えない体調不良の原因を疫鬼の仕業と考え、「節分」に「疫病退散」を祈願する行事を行うことで、自らの心と体の健康を維持するための一助とした。

ちなみに現在「節分」の「豆まき」には大豆が使われるが、もともと中国では小豆や五穀で、日本では米・麦・粟・炭だったという。

大豆が主流になった理由には、中国の本草(医書)に「大豆は鬼毒を殺し痛みを止める」と書かれていたから、あるいは「豆」が「魔滅(魔を滅する)」に通じるからなど様々な伝承があった。

2024年の恵方は「東北東」

余談ながら「恵方巻」の風習は、幕末あるいは明治時代初期に大阪の花街で生まれた遊びに由来するという説や、同じ大阪の問屋街・船場で商売繁盛や無病息災を願って食べたのがはじまりという説などがあり、その起源や発祥は定かではない。

ただ、昭和7年(1932)2月に大阪酢商組合が発行した「巻寿司と福の神」というチラシには「その年の恵方に向いて無言で壱本の巻寿司を丸かぶりすれば其年は幸運に恵まれると云ふ」とあった。

そして、この「巻寿司」が平成2年(1990)頃から「恵方巻」として全国各地のコンビニエンス・ストアやスーパーマーケットなどに並ぶようになり、「節分」の行事食として広く親しまれるようになる。

最近、全国的に広まった時点を指して「恵方巻は歴史が浅い」などといった記述を見かけるが、そもそも、どの時代にも全国各地で一斉に始まった風習などない。

もともとは大阪を中心とした関西圏の風習だったとはいえ、90年以上もつづけば立派な行事食だと思うのだが、いかがだろうか。(了)

【画像】

国立国会図書館デジタルコレクション

【主な参考文献】

・新谷尚紀著『日本人の春夏秋冬』(小学館)

・吉海直人著『古典歳時記』(KADOKAWA)

・谷口貢・板橋春夫編著『年中行事の民俗学』(八千代出版)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?