自己紹介!

はじめまして、ジャーナリストでメディア起業家のトシといいます。初投稿なので、自己紹介をさせていただきます!

東京の多摩地区(いわゆる東京の田舎です、、笑)に生まれ、18歳まで普通に地元の公立学校に通い、海外とは何も縁のない生活を送っていました。

小学校の頃から壁新聞の編集長や放送委員会の委員長などしていて、その頃からメディア好きとチーム作りの血はすでに流れていたのかもしれません、、。

国際ジャーナリズムとの出会い

高校3年生の時、CNNを見ていて、「自分も世界の各地を飛び回りテレビで伝える仕事がしたい! ラリー・キングのように世界中の人たちをインタビューしたい!」と思うようになりました。

ところが、英語など全く出来ません。ちゃんと聞いた事も、話した事もありません。まず英語を学ぶため、アメリカの大学に行きたいと両親を説得しようとしましたが、家庭が裕福だったわけでもなく大反対されました。

しかしながら、奨学金や交換留学制度などを駆使して、なんとかアメリカ・テネシー州の小さな大学に19歳の時に入ることができました。そこでアメリカンな生活が待っているかと思いきや、寮のルームメートや現地での友人の多くは、英語を学ぶために来ていた中南米(ラテンアメリカ)の人たちでした。

英語よりもスペイン語を覚えるのが早いくらいラテンアメリカの文化とノリに染まった私は、現地の日本人から「カルロス」と呼ばれるようになりました。その後、「カルロス」はある冒険を企てます。

「自分の(当時、テネシーで乗っていた)ポンコツの車で、アメリカからずーっと南下したら、アルゼンチンまでたどり着けるのだろうか、、!?」

→「うーん、それを知るには、やはりやってみるしかない!」

詳細は本一冊分ほどの長さになるので割愛しますが(笑)、若さというのはパワーなのですね。20歳の夏に約三ヶ月かけて、アメリカからアルゼンチンまで陸路で1万6000キロをなんとか走破し、ブエノスアイレスに辿り着きました。その旅の中で、日本やアメリカでは見たことがなかった多くのこと(子供の貧困や警官の汚職、その一方での現地の人たちの人懐っこさや優しさなど)に驚き、これらの事を自ら目撃・体験した自分は、世界に見た事や感じた事を伝えなければいけない、またそのような仕事をしたい、と強く思うようになりました。

インターネットのなかった1990年代の前半、そのための唯一の方法は、海外に支局を持つ国際的な報道機関に入る事でした。(と、少なくとも自分では思っていました。)

以下、アメリカから南米への旅路での写真です。(1993年夏、ペルーにて撮影。)

車軸が折れ走行不能となったクルマを修理してくれた、ペルーの小さな村のメカニックのおじさんのご家族。修理の間、庭にテントで寝泊まりさせてくれました。お別れの日に撮影。

海外メディアの記者・特派員時代

その後、ジャーナリズムの世界での下積みを経て、日本の英字新聞ジャパンタイムズの記者となり、政治記者として小泉(純一郎)総理の誕生などを英語で国内外の読者に伝えました。

日本の報道機関の政治記者の皆さんと一緒に政治家の自宅に「夜討ち朝駆け」などをしたりして、社会だけでなく「メディア業界」がどう動いているのかを学べた時期でもありました。

その後は、アメリカでAP通信社や地方紙の記者として、また日本に戻りロイター通信東京支局のテレビプロデューサーや特派員として、ジャーナリズムの仕事を続け、国境や文化を超えた視聴者の皆様に文化からスポーツ、経済まで、様々なニュースを届けて来ました

(詳細や関連動画など、以下の LinkedIn プロフィールでご覧いただけます。)

https://www.linkedin.com/in/toshimaeda/

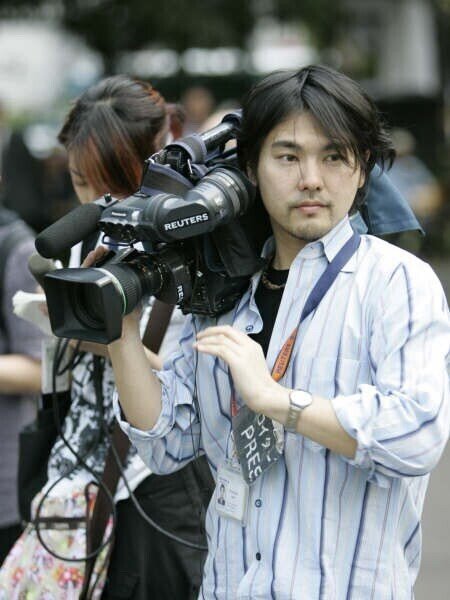

下は、ロイター通信東京支局内より、中国CCTVの英語放送向けに、特派員として日本のニュースを毎日レポートしていたころの写真です。

時には、自らカメラを担ぎ、撮影も行なっていました。

メディア起業家としてのミッション

その後、37歳で独立し、現在はメディア会社を経営して、国際メディアや企業クライアント向けに様々なコンテンツを作っています。

主に海外向けの情報発信など、日本と海外の国境を超えてやりとりされるコンテンツがほとんどで、英語または英語・日本語のバイリンガルで制作しています。

テレビのアナウンサーや総理大臣などが会見で使用する「テレプロンプター」などの放送用機材もどんどん取り入れ、日本の企業の皆様が英語でしっかりしたプレゼンテーションなどを気軽に行えるようなお手伝いもさせていただいています。

現在の仕事の話は、ここでは長くなってしまいますので、今後少しづつさせていただければと思っております。

ところで、私を育ててくれた祖母は、私が小さい時、よく私にこのように言っていました。

「人と人との間で何か問題が起こるのは、きっと何かの『誤解』があるからなんだよ。だから、両方の人たちにちゃんと話を聞いて、『誤解』を解いてあげれば、大抵の問題は解決するんだよ。」

まさに祖母はジャーナリズムの意義を私に教えてくれていたと思えてなりません。

その「誤解」というのは、各自の育って来た文化や、毎日接している情報、視聴している「コンテンツ」の違いから生じる面も大きいでしょう。

私は、上質なコンテンツを国境や言語を超えて共有することで、争いごとの元となるような「誤解」を解き、人類の相互理解と成長に貢献できるのではないかと信じて、今の仕事を続けています。

また、衰退するジャーナリズム産業を支える新しいビジネスモデルを構築し、世界的にニュースコンテンツの質を向上させる(!)、ということも、自分の中ではミッションと感じています。

今後、国内外のメディア事情、ジャーナリズム、海外PR、ブランドコンテンツ、企業メディアなどについて、できる限り情報や私の見方を皆様と共有させていただきたいと思っておりますので、宜しくお願いします!

本日は長い文書を読んでいただきまして、大変有難うございました!

トシ・マエダ (前田 利継)

現在の仕事、パシフィックブリッジ での業務風景より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?