読書感想文 日本語を作った男

この記事はノートから書き起こされたものです。詳しい事情は→この8か月間に起きたこと。

日本語が現代の形に定まったのは、およそ1900年ごろ。この本は、その頃のお話。

はじまりは明治41年(1908)。6月26日。臨時仮名遣調査委員会第4回委員会に、陸軍軍医総監・陸軍省医務局長森林太郎――森鴎外が列席していた。

主催の上田万年は気が重かった。これから新しい日本語を作る、日本語を再定義しよう……という趣旨の会議に、一番面倒くさい人物が割り込んできてしまった。知っての通り、森鴎外と言えば、誰構わず議論をふっかけ、相手をけちょんけちょんにへこまさないと気が済まないという、文学界一面倒くさい男だ。

森鴎外は言う――。

「一体仮名遣いという言葉は、定家仮名遣いのときから始まったのでありましょうか。そこでこのものを指して自分は単に仮名遣いと言いたい。単に仮名遣いというのは、諸君のほうでも言われる歴史的な仮名遣い、すわなち古学者の仮名遣いを指すのであります」

歴史的な仮名遣いとは、語源と深い関係を持っている。

例えば「地」の発音は「ち」である。だから「地面」と書く時には、「ぢめん」とフリガナをつけるのが本来正しい(※)。それを「じめん」などと書くのは、言葉が持っている歴史を無視する行為であり、日本語の乱れ、ひいては国を乱す行為である……。森鴎外はそうおっしゃりたいわけだ。

だが、「ぢ」と「じ」の発音の区別は、江戸時代中期にはすでになくなっている。明治以後の発音に照らし合わせるなら、「じめん」と書いたほうが自然に感じられる。

それに、そうはおっしゃるが森鴎外先生、あなたの名前だって「おうがい」と書くじゃあありませんか。「おうぐわい」とは書かないじゃあないですか。

あとアンタの孫、森眞章! マックス! マーックス!!

……まあおっかない人なので、言わないけどね。

(ちなみにこの時の森鴎外の“独演会”は4時間にも及んだとか……。うひー)

言ってることとやっていることがめちゃくちゃな面倒くさい文化人は、いつの時代にもいるものです。

※ もちろん現代は「地面」を「じめん」と書くのが正しい。

この本は、日本語を現代の形に定め、今に続く「国語」の形を作った上田万年という人物を追った本だ。しかし上田万年という人物を、伝記のように追いかけた本でもない。というのも、上田万年はそこまで歴史の表舞台に大きく出てきたわけではない。要するにあまり資料がない。

断片的な公的記録……上田万年がいつ頃留学したとか、いつ頃どんな論文を発表したか、あるいは上田万年の日記にはその頃なにが書かれていたか――そういうところを追いつつ、明治時代の世情や同時代にはどんな“言語論争”があったのか、そういうところを膨らませながら、上田万年が生きた時代を描写していく。

この本には、上田万年ともう一人の主人公が登場する。夏目漱石だ。

上田万年は慶応3年(1867)1月7日生まれで、夏目漱石は同じ年の1月5日に生まれた。2日しか違わない。

上田万年が生まれた場所は新宿区立区民健康センターで、夏目漱石は牛込馬場下横町(現・新宿区喜久井町)。二人とも、すぐ近くで生まれている。

また同じ大学に通い、2人とも大の落語好きと来ている。ここまで一致するものがありながら、この2人、会ったという記録がない。もしかしたらお互いに「あの人、よく見かけるな」みたいには思っていたかもしれないが。

上田万年には芳賀矢一という弟子がおり、共に論文を書くことも多く、頼りにする弟子だった。この芳賀矢一は夏目漱石と仲が良く、イギリス留学した漱石が鬱病にあることを報告したのが芳賀矢一だ。

上田万年も夏目漱石も、同じく「言葉」「日本語」を専門に扱い、上田万年は「国語」を定め、夏目漱石は「文学」という形で日本語を大衆に広めていった。微妙に分野が違いながらも、実は2人は偶然にも二人三脚で明治以後の日本語を日本に広め、定着させた功績を持っている。

では明治までの日本語はどんなものだったのか。そこから見ていくこととしよう。

例えば、一つの武家屋敷があったとしよう。

まず屋敷の主様が使っていた言葉に「上町言葉」というものがあった。上流階級が使う、上品な言葉だ。小間使いたちが使っていたのは下町の庶民の言葉。この2つでも言葉はまるっきり違っていて、まともにコミュニケーションが取れなかった。

次に長屋の様子がどうだったかを見よう。

落語に『二十四孝』という話がある。大酒飲みの大工・八五郎が夫婦喧嘩を止めに入った母親を蹴り飛ばしたという。この話を聞いた長屋の大家が、八五郎に親孝行の大切さを教えようと、古代中国の書物『二十四孝』を話して聞かせる。

ところが、八五郎は大家の話す漢語がまったくわからない。そもそも「孝行」という言葉概念もわからない。大家は「孝行とは、親を大事にするってことだ」と教えるが、八五郎は「なら、初めからそう言えばいいじゃねぇか。コウコと言うから漬物のことかと思ったぜ」などと言う。

これは落語なので面白おかしくお話として聞かせるが、要するに大家と大工という職業差でも言葉が違っていて、なかなか話が通じなかった、というこの時代にありがちな話を膨らませたものだった。

身分の違いで言葉が違うし、職業でも言葉が違うし、さらに地方へ行くともっと言葉が違うし……。明治はじめ頃の日本語は、一つに定まっておらず混乱していた。

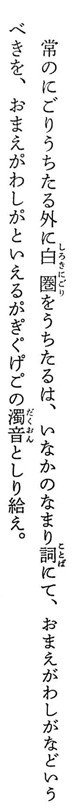

本書の中に、ちょっと面白い言葉が出てくるので紹介しよう。しかし、私のPCでは表記できない文字が含まれるので、本書中の文字をスキャンして紹介する。

P57

式亭三馬の『浮世風呂 前編』の一節である。

「か」に〇が付いているこの言葉は、「田舎の訛った発音で、江戸で〈お前が〉〈わしが〉という〈が〉が、鼻にかかって〈んがna〉というのを〈ga〉と発音するもの」と説明されている。 江戸は様々な地域の出身者が集まっていたので、そういった地方の人々の言葉を表現するための文字もあったようだ。

上田万年と夏目漱石は同じ大学、当時唯一の大学であった東大に入学するわけだが、2人の学歴を履歴書に書くと、次のようになる。

上田万年、明治18年(1885)東京大学に入学し、明治23年(1888)21歳で帝国大学を卒業した。

夏目漱石、明治23年(1890)帝国大学に入学し、26歳の明治26(1893)年帝国大学を卒業し、イギリスから帰国した明治36年(1903)東京帝国大学の講師となる。

東京大学、帝国大学、東京帝国大学……名称が次々と変わるが、これ、ぜんぶ同じ大学「東大」のことである。というのも当時の東大は頻繁に名前が変わっていて、それに合わせて学制も変わり、上田万年と夏目漱石が大学に入り、卒業する頃には名前が変わっていた。一番面倒くさかった頃だった。

この当時の“日本語論争”にはどんなものがあっただろうか。いくつか挙げていこう。

明治6年、「明六社」という出版社が結成される。発起人は森有礼、西村茂樹を筆頭に、福沢諭吉、西周、中村正直、加藤弘之、外山正一などがメンバーとなっている。

彼らの主張は日本語、日本文字をいっそ廃止してしまい、英語を中心にしよう、という考え方だった。というのも、先ほど挙げたように当時の日本語は地方民とも言葉が違ったし、上級下級でも言葉が違った。地方の人と話すより、多少の英語を覚えて外国人と話したほうがコミュニケーションが容易だったほどだ。

また当時の大学は、日本文学以外すべての授業が英語だった。海外に行かなければ「博士」になることができず、教授になることもできなかった。そういう事情ですべて英語で授業していて、当時の大学生は全員英語ができていた。

また日本語を廃止して、英語を国語にしようという意見の中には、当時脅威であった欧米列強といかに対等に渡り合うか、という課題を乗り越えるためだった。欧米列強と対等に渡り合う必要があるのだから、同じ言語でコミュニケーションし、彼らの考えを学んだほうが手っ取り早い、と考えられたのである。

漢字を廃止しようという動きもあった。

欧米が使っている「アルファベット」はたった26文字。26文字の組み合わせですべての言葉を表現しきってしまう。

一方の日本語は、ひらがなと漢字の組み合わせ。覚えるものがあまりにも多い。特に漢字は数千パターンもあり、それを覚えなければ書くことも読むこともできない。

これでは欧米列強に後れを取るのは当然――またしても“欧米列強”が出てきたが、当時の文化人、知識人の関心は常に「欧米列強にいかに追いつくか」が課題だった。そのためには覚えるにはあまりにも面倒な漢字そのものを廃止して、ひらがなだけで日本語を表現できないか、という提案もあった。

明治18年(1885)には「羅馬字会(ローマ字会)」なる組織が結成される。中心人物は外山正一。「明六社」のメンバーだった外山正一がここにも登場する。外山正一は前段の「ひらがな派」にも加わり、短期間で何度も転向している。どうしても日本語を亡き物にしたかったようである。

相変わらず理由は「欧米列強に……」と欧米の脅威にいかにして対抗するか、みんな試行錯誤していた時代だった。

kokoromini tyotto ro-mazi de kaitemiruto siyou。goran no toorida。wakari nikuittaranai!

(試みに、ちょっとローマ字で書いてみるとしよう。御覧の通りだ。わかりにくいったらない!)

ところで外山正一の功績について一つ取り上げよう。

明治18年(1885)、外山が作った「抜刀隊」という歌詞である

我が官軍我敵は 天地溶れざる朝敵ぞ

敵の大将たる者は 古今無双の英雄で

之に従う兵は 共に剽悍決死の士

鬼神に恥じぬ勇あるも 天の許さぬ叛逆を

起こしし者は昔より 栄えし例あらざるぞ

敵の亡ぶる夫迄は 進めや進め諸共に

玉ちる剱抜き連れて 死ぬる覚悟で進むべし

このカッコいい詩は、今でも防衛大学、警視庁などで歌われる。

この詩の何が“功績”なのかというと、漢語、ひらがなを交えた詩であること。それまでの「詩」といえば短歌や長歌、俳句であった。これに対して、新しい日本語で表現された近代的な「詩」がここに表現され、この系譜がいま現在まで続いている。

結局のところ、日本語をすべて英語にするという案も、漢字を排してひらがなだけにするという案も、日本文字をローマ字にするという案も、すべてうまくいかずに終わっている。

まず単純にして読みづらい。ひらがなと漢字交じりにしたほうが、漢字をいくつかひろい読みしただけでも何が書かれているかだいたいわかる。ひらがなだけですべて書いてしまうと、同音異義語がわからなくなる。

ただ「ひらがな派」も「羅馬字会」も無駄な回り道でもなかった。

例えば「廟」という文字は、「べう」とふりがなが付けられる。しかし言葉として読む場合は「びょう」だ。「病」は「びやう」。「謬」は「びよう」。ローマ字フリガナなら、耳で聞いたとおりに音、「byo」が当てられる。

それ以前の日本文字が書きづらく読みづらい原因は、表記されている文字と、実際の音が違うことにある。

「思う」は「思ふ」と書くし、「言う」は「言ふ」と書く。「ひらがな派」や「羅馬字会」も、この問題を洗い出すくらいには意義はあった。

ちなみに、国語が近代に入ってから変更されたのは、明治の日本だけではない。

トルコでは1928年にそれまでのアラビア文字を廃止し、ラテン文字に変更している。モンゴルでは1941年にモンゴル文字を廃止し、ロシアのキリルアルファベットを使うようになった。また朝鮮半島では1948年に「ハングル専用に関する法律」が作られ、韓国では1970年に漢字が廃止され、ハングル文字だけで読み書きするようになった。

韓国はかつて「ハングル+漢字」が基本の形だった。「ハングル」とは日本でいうところの「ひらがな」に近いものである。韓国はこの漢字を廃止し、しかもあまりにも徹底しすぎたせいで、学者ですら自国の史書を読むことができなくなってしまった。かの国の歴史観が混乱してしまったのは、漢字廃止がかなり大きく関係している。

そう思うと、日本は漢字を捨てなくてよかった……と思うわけである。

明治18年(1885)、東京大学に入った上田万年は、文学を学ぶつもりで「博言学」を選択する。「博言学」とは「博く言葉について学問する」という意味の言葉で、言語そのものを研究する学問であり、上田万年は勘違いしてここに入ったのだった。

しかも、教室に入ると先生はバジル・ホール・チェンバレンというイギリス人だった。

上田万年ははじめ、チェンバレンというイギリスの先生をなめていた。なぜ日本語を学びに来たのに、外国の先生から教わらなくてはならないのか。外国人に日本語の何がわかるのか。そう思っていた。

しかしチェンバレンの授業を受けて、この意識は一変する。

チェンバレンは語学の天才だった。日本語と英語はもちろんのこと、フランス語、ドイツ語、スペイン語など11か国語を話すことができ、日本語にしてもいわゆるな日本語だけではなく、アイヌ語や琉球語にまで精通していた。

チェンバレンの経歴を読んでみると、17歳で銀行員になるが、間もなく精神を病んでしまい、退職。22歳の時に療養のために横浜へ移った。

ここでチェンバレンは、日本語の世界に魅了されてしまう。ヨーロッパではちょうど「比較言語学」という学問が生まれつつあり、チェンバレンは日本語を比較言語学で読み解こうとした。

比較言語学とは、ウィリアム・ジョーンズ(1746~1794)という判事が編み出した学問である。ウィリアムはオクスフォードでラテン語、古典ギリシャ語を学び、次にインドに判事として渡り、そこでサンスクリット語を学ぶが、このサンスクリット語がラテン語やギリシャ古語によく似ているところがあることに気付く。これらの言語を比較すると、ヨーロッパ、アジアの言葉に関係があるのではないか、また言葉がどのように枝分かれしていったのかわかるのではないか……。これを明らかにするための学問が比較言語学だ。

チェンバレンは日本語を比較言語学を使って、その特徴を研究し始めた。チェンバレンは日本語の古典、方言、文字から枕詞の意味などを解析し、『古事記』を翻訳して海外へ紹介するなど、偉業は非常に多い。

アイヌ語研究の基礎を作った人とも知られて、日本語が膠着語と分類されるのに対して、アイヌ語に抱合語が多く見られることを明らかにした。

別資料になるが、少しアイヌ語の特徴について触れよう。

例えば英語のcomputerという言葉は、com「共に」、pute「考える」、er「もの」という語素に分解することが得きる。com、pute、erの3つの語素が合体してcomputerとなる。

アイヌ語「イケマ」は蔓性の多年草を指す言葉だが、この言葉はイ「それ」、ケマ「足」という2つの語素を合体させた言葉だ。

一方の日本語は、例えば「犬」を「い」と「ぬ」と分解したところで、「い」にも「ぬ」にもなんの意味がない。「いぬ」は「いぬ」だ。日本語はどんな言葉でも、分解したところで別の意味が出てくることはない。

日本語とアイヌ語とは言葉の性質そのものが違うが、しかしまるっきり別言語というわけでもない。日本語とアイヌ語の基礎語韻200語のうち14語が一致している。だいたい14%くらいの言葉が一致している。

北海道の地名のほとんどがアイヌ語に漢字を当てたものだし、東北地名の多くがアイヌ語由来という。日本語とアイヌ語は言葉の性質は違っているものの、共通する言葉は非常に多い。先ほど紹介した「イケマ」も、日本語「生馬」と同じものを指している。日本語の「生馬」を分解してもどんな意味も出てこないが、アイヌ語であると意味が出てくる。だから「生馬」はもともとアイヌ語だったものと推定される。

文法も日本語とアイヌ語は似ていて、例えば英語は日本語に翻訳するとき、単語を入れ替えたりしなければならないが、日本語とアイヌ語の関係の中には入れ替えがほとんど必要がない。ほぼそのまま、言葉のみを日本語に置き換えればいいし、それも14%くらいは同じ言葉だから、だいぶ“近い言葉”だといえる。

もしかすると、日本語とアイヌ語は、お互いに「方言がきついなぁ」と思いながらも、通訳を介さず交流ができるくらいには近いものだったかもしれない。

(参考文献:アイヌ学の夜明け)

話を戻そう。

上田万年はチェンバレンの授業を受けていくうちに、すっかり感化され、文学を志していたはずが言語学の虜となり、これを専門とする道を選ぶことになる。上田万年はチェンバレンに弟子入りし、明治20年(1888)論文「日本語の最古の語韻について」を発表する。この論文は「日本アジア協会」の雑誌に掲載され、タイトルにはチェンバレンと万年の名前が「共著」として記されることになる。当時、日本学関係の雑誌に名前が載るのは、帝国大学の学生としては初のことだった。

その後、万年は大学院に進学し、フランスに3年留学し、さらにドイツに半年留学する。

この時代のヨーロッパは言語学が急速に進んでいく過程にあり、言語こそがその国の文化・意識を作るものだという意識が生まれつつある頃だった。上田万年はこの考え方に感化され、「わが国でも統一された日本語が必要だ」という考えを持つようになる。

(またこの考え方が国を一つの言葉にまとめ、一つの号令で動く社会を作ることになる。即ち、結果として世界大戦の準備を作る切っ掛けにもなってしまう)

最初に書いた通り、相変わらず日本語は地方によってもぜんぜん違うし、階級によってもぜんぜん違っていた。文章の読み書きにしても、読みづらいうえに書きづらいという問題を抱えていた。この言葉を統一しない限り、日本という一つの国の中で一体感を持つことはない。

これをいかにして統一するのか、といえば「教育」。「教育」によって日本全国で統一された日本語を教育し、同じ言葉で交流し、同じ文章を読んで理解できる文化を作れるのではないか。そのように考え、万年はその後、これに邁進していくのである。

本書からの紹介はここまでだが、少し「言文一致」について触れておこう。

「言文一致」を最初に始めた人は二葉亭四迷であることは有名だが、そこに至るまでには、もうちょっとエピソードがある。

明治時代には当然ながらテープレコーダーというものはなかった。では国会の議事録などはどうやって記録されたのだろうか。

その答えが速記である。速記は田鎖綱紀(1854~1938)という人が明治5年、アメリカのグラハム式を参考に開発したものである。

しかし速記で本当に講演の内容を正しく記録できるのだろうか? 当時は誰もが懐疑的だった。そこで若林玵蔵という人が一つの証明として「落語」を速記で文章に起こし、読み物として出版した。これが明治17年(1884)7月、東京稗史出版から出版された『怪談牡丹灯篭』だ。この時の語り手は初代三遊亭圓朝。怪談噺の名人として後世に伝えられている人である。

この『怪談牡丹灯篭』は当時の大ベストセラーとなり、落語の速記本は次々に作られ、売れていった。その過程で、速記の正しさが認められ、明治23年(1890)には国会議事録を速記で作られることが決まった。この速記による記録は、参議院では2008年まで、衆議院では2011年まで続けられることになる。

ようやく出てくるのが二葉亭四迷である。

語学に長けていた二葉亭四迷は、「どうして英語やフランス語などの外国語で書かれた文章には、口語と文語の区別がないのか」と疑問を抱いていた。

ある時、二葉亭四迷は作家の坪内逍遥のところへ行き、相談する。すると坪内先生は「君は圓朝の落語を知っていよう、あの圓朝の落語通りに書いてみたらどうか」という。

その以前の小説と言えば、漢文や和歌のような言葉などの素養がなければ駄目という風潮があった。それを坪内逍遥の一言で、「話し言葉で小説を書く」という実験が始まる。これが「言文一致」の始まりだった。

と、こんなふうに明治時代、急速に「日本語」が新しい形へと作られていった。二葉亭四迷が始めた「言文一致」は夏目漱石の文学によって決定版とも言える形へ進化する。上田万年が臨時仮名遣調査委員会を開いたころ、夏目漱石の『吾輩は猫である』が大ベストセラーとなっていた。『吾輩は猫である』は当時画期的というくらいに「読みやすい」と評判になり、人々の間に広がっていった。夏目漱石は、当時最先端の日本語からこの作品を書いたのである。そしてそうやって書かれた夏目漱石作品は、現代でも当時の形のまま、何の不自由なく読めてしまう。上田万年はこの流れを受けて、新しい時代の「国語」を作っていくことになる。

読んでみると、なかなかすごい本だった。なにしろ、ページ数が540ページ。ちょっとした鈍器のサイズである。今回、かなりいろいろと書いたけど、これでも本書のごく一部でしかない。

最初のほうに書いたけど、主人公の上田万年はあまり出てこない。人物がわかるようなエピソードはあまり出てこない。たぶん、あまり資料がないからだろう。いろいろ書いてあるが、もっと基本的なところ、上田万年がどういう性格だったかすらわからない。そういう資料もなかったからだろう。

その代わりに、その時代にどんな人がいて、どんな議論があったのか。本書は細かく細かく掘り下げていく。小説的な情景が描かれている感じではないが、なにしろ情報量がすごい。大学で交わされていた議論だけではなく、明治時代の「取次」がどういったものであったのか、どういった人が取次を開拓していったのかというエピソードまで書かれている。読み通すのに時間はかかるが、かなり刺激されるところのある本だった。

ところで、この一つ前に押井守著作の『コミュニケーションは、要らない』を読んでいたわけだが、この本には「言文一致が日本語の力を弱めた」というようなことが書かれていた。ありとあらゆる文章が話し言葉で書かれるようになり、「書き言葉」としての文章が駆逐されてしまった。これによって、日本人は文章を読む力も書く力も弱くなってしまった……そう語られていた。

今や「文章」といえば「感情」を吐露するだけのものとなっている。文章から「情報」が抜けて、「感情」だけのものとなっている。メディア記事すら、情報が書いている素振りを見せて、「感情」を前面化させている記事は少なくない。読む側も文章から情報を読み取る能力が減退し、感情しか読み取れなくなってしまった。

確かにそうかも知れない。というのも、「感情」を読むのは非常に楽。映像作品でも、「感情」を読み取るのはすごく楽。なぜなら頭を使わなくていいから。情報を読むには頭を使って理解しようとしなければならないが、感情を読むのは楽。誰でも簡単にできる。

私もついつい、情報を読むのが面倒くさいし疲れるから、コメント欄に書かれた「感情」のほうを見ようとしてしまう。これはいけない。

それに、言文一致によって「誰もが気軽に文章を書けるようになった」わけだが、誰もが巧みに「情景描写」ができるかといえば別問題だ。おそらくこれは、これからも小説家などのプロの特権になるかも知れない。

今や誰もがTwitterを使っているが、140文字のTwitterには情報なんてものはほとんど書くことができない。だいたいが「感情」のみ。読むほうも「感情」だけで反応する。「共感」を持てるか否か、それだけだ。Instagramに至ってはもはや文字情報がなにもない。あれはもはや「情欲」の世界だ。一枚の写真がそそるかどうか、がすべての世界だ。

ネットの世界の大半は、交わされているのは「情報」ではなく「感情」のほうだ。Twitterでもブログでも、書かれているのは「雑感」と呼ばれる感情だけ(まあこのブログがその雑感ブログだけど)。感情だけが無数に飛び交っている。感情を惹きつけられるかどうかが、ネット世界の価値――いっそネット社会における“貨幣”といってもいい。

こんな世界の中にいたら、文章を書く力、情報を読む力を失い、さらには思考力も失っていく。ネットの世界にどっぷりはまり込むことは、その危険性を孕むことになる。だからこそネットから離れて、本を読んだほうが良い、と押井さんはおっしゃるわけである。

そうなった切っ掛けを作ったのが「言文一致」。言文一致によって、誰もが気軽に文章を書けるようになったけれども、しかし次第に次第に情報を読む力は弱くなっている。ネットの世界なんて感情ばかりで、情報はごく一部。

情報にこそ思想や文化が刻まれる。これを知り、読み取る力が、これだけ開けた時代にあるのに関わらず、逆に衰弱している。ネットの世界だと感情ばかりが渦巻いているので、価値ある情報を探り当てるほうが難しくなっている。そんな世界に価値はあるまい……とも押井さんは語る。

押井氏の師匠である鳥海永行さんは、「シナリオを書くと文章が荒れる」というようなことをおっしゃってたそうだが、これはわかる。今風の若い人のセリフを書いてみると気付くのだが、なんでこんなに汚い言葉を使うのだろう……と嫌な気分になる。とくに汚いのが男性。普通にセリフを書いていても汚い。

私は最近、女性が出てくる物語ばかり書くようになったのも、実はここに少し関係していて、汚いセリフを書きたくないから。『projectMOE』の天子サキが口語よりも文語寄りにセリフが書かれていたのも、セリフを綺麗に書きたかったから。女の子キャラクターばかり書いているけど、今どきふうの若者言葉は一切使わせない。なぜなら奇麗な女の子は奇麗な言葉を使うべきだと思っているから。

最近はアニメを見ていても引っかかっているところだけど、なんであんな汚い言葉を使うんだろう。「リアリティ」のため? いやいや、たぶん、言葉にこだわりがなんだと思う。本当に綺麗な女の子を描きたいと思ってるなら、汚い若者言葉なんて書くわけがないもの。

文章を書く力がピークだったのが明治、というのは今回の本を読んでいてそうかも、という気になった。というのも明治時代には漢文があり、和文があり、雅文というものもあり、文学作家はみんな使いこなせていた。現代人は言文一致しか書けないし、読むことができない。

昭和の時代にも漢文は残っていたけれども、読み手がほとんどいなくなっていたし、書いているほうも自分で何を書いているのか、たぶんわかっていなかったのか、よくよく読んでみると訳のわからない内容だった、というのもわりとあるらしい。

明治にも森鴎外にように、何が書いているかわからないのを逆手に取り、回りくどいことをくどくどと書いて、相手を煙に巻く……みたいなことをするような人もいたが。

1945年の終戦に流れた玉音放送は、ものすごくきっちり作られた漢文だった。しかし庶民のほとんどが聞いても理解できなかった。現代でも放送で使われるとき「堪え難きを堪へ、忍び難きを忍び……」のところばかり引用される。あれは放送局側も内容理解できてないからだ。私もわからんし。

前段に、「情景描写ができるかどうかは別問題」と書いたが、押井さんによると、若い人に企画書を書くと、ほとんどの人が情景描写ができない……と語っていた。自分の脳内にあるイメージを、言葉にして説明することができない。モノ作りに携わる人間として、この能力の欠如はいかがなものだろうか。これでは自分が相応の絵描きになり、自分で絵を描いて説明できるようになれない限り、イメージを伝えることができない、ということになってしまう。

押井さんはどうかというと、映画『アヴァロン』のメイキングで、CGディレクターが「押井さんはまるで見てきたかのように語る」と話していた覚えがある。これは間違いなく脳内イメージを言葉にして語る能力があるということだろう。押井守監督が一流の監督として名が挙がるのは、語る能力を持っているからだ。

読む力、書く力が弱くなり、情景描写もまるでできない……。作り手になろうという人ですら、情景描写ができない。これは案外、深刻な問題かもしれない。

言文一致は正しかったのか否か? この問いはなかなか難しい。

しかし私は相対的には良かった、と考えている。言文一致があったからこそ、文章が一般大衆にまで広く深く浸透した。

確かに、その実態は大多数が文章から「情報」を読み取ることができず、「感情」のみを抽出して「感情」だけで応じる状態に陥っている。文章は読めても理解ができない……もしかしたら最近の学生の「国語力の低下」はこのあたりに原因があるのかもしれない。ネットによって駄目な思考習慣が根付いて、文章は読めるのに、情報を読み取るのが億劫になっている。そういう人が増えているのかもしれない。

(『もっと言ってはいけない』を紹介した時、PIAACが実施したテストで「日本語を理解している日本人は3分の1」という話をした。どうもこのテスト結果、あの本が作られた時よりさらに悪くなっているそうだ。こういう時、「に、日本語はひらがな、カタカナ、漢字とあって他言語より難易度高いから」という擁護の声が上がるが、それでは言い訳が効かないレベルで落ちているそうだ。これも「感情」しか読み取れなくなった弊害かもしれない)

それでも私が相対的には良かったと考えるのは、誰もが文章を読む基礎ができているわけだから、あとはそこから奥へと掘り進められるか。そのための心構えができるか、知的欲求が働くかどうかだ。言文一致のおかげで、そのための入り口はいつでも開かれている。これは価値あることだと考えている。

ただ、ほとんどの人がその入り口の手前で、「感情」だけで戯れてしまっている、というのが現実だが。

話は変わって。

この本を読んでいて、ふと思ったのが田舎のお婆ちゃんだ。父方の祖母は長崎の田舎である。長崎といえば、よくメディアに出てくるような風光明媚な「坂道の町」を連想するかもしれないが、私はああいう長崎の町を見たことがない。私が知る長崎は山!川!畑!……見渡す限り緑の風景の長崎しか知らない。隣家が50メートル先、という世界だ。あの町で本屋があったのかすら確認していない。祖母の家があったのは、そういう場所だった。

このお婆ちゃんというのが、ものすごい方言だった。え? 今の日本語? というくらいの方言で、コミュニケーションがまったく取れなかった。本当に何を言っているのか、まったくわからなかった。

最近は「博多弁がかわいい」とか世間で言われているけど、ああいうのは標準語にならされきったぬるい方言で、語尾がちょっと変わっているアニメキャラクターくらいの違いでしかない。私が接した方言というのは、本物の方言。日本語かどうかというレベルで聞き取れない方言だった。

お婆ちゃんが住んでいる田舎では、それが普通の言葉だったのだろう。父は普通に祖母と交流していたし、祖母と同じくらい年代の人々は、きっとあんな言葉で交流していたのだろうと思う。

『日本語を作った男』の中に、地方の人とは交流不能と書かれいたが、あれは本当だ。私が子供時代、それを体験した。

後で思うと、ちゃんとコミュニケーション取っていればよかったなぁ……と思う。昭和以前の暮らしや価値観がどんなものだったか、知る機会だった。子供だった当時の私は、お婆ちゃんが何を言っているのかわからないからとコミュニケーションを諦めてしまっていた。

あのお婆ちゃんは、生まれはいつ頃だろう……確実に昭和以前だとは思うが。大正だろうか、明治だろうか……。

明治の言文一致運動は当然はじまっていて、「標準語」教育が全国津々浦々広まっていったはずだけど、長崎の田舎という日本の末端では、その影響も緩やかで、その土地独自の方言がかなり濃いめに残っていたわけである。

言文一致以前の地方言葉を知る機会だったかもしれないのに……。それをまともに聞き取ろうとしなかった子供時代。惜しいことをしてしまった。

この記事が参加している募集

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。