「ご都合主義」を超えて ~ 映画の嘘とショットの力

■はじめに~「ご都合主義」とは

この記事は、映画作品における「ご都合主義」を揶揄または単純に批判するものではない。とはいえ積極的に擁護するものでもない。

「ご都合主義とは何か」については後ほど僕なりの整理を試みるが、本記事は「映画に(ある程度の)嘘は付きもの」であることを前提にしつつ、「どうせならうまく騙してほしい」と主張するものである。

下に引用した文章にもあるように、「ある種の嘘と映画の魅力は切り離すことができ」ない。「嘘」の中に「ご都合主義」も含まれるとするなら、それもまた「映画の魅力」と切り離せないものかもしれない。

映画を見るということは、少なくとも、ある程度は、その映画の嘘を受け入れるということなのである。

映画は嘘をつくことで悪名高いが、この嘘と映画の魅力を切り離すことはできない。私たちは、まさに騙されるために――非現実的なものを現実的なものとして捉え、映画が創造する、ありえない世界と状況を楽しむために――映画に行くのである。

*太字強調は引用者による

映画の嘘を受け入れるとき、私たちは、映画が提示する世界の現実のなかにどっぷりと浸かる。どのような映画も、程度の差こそあれ、映画のフィクションを現実として提示することによって観客を騙す。

*太字強調は引用者による

さて、この2か月くらいの間に観た映画の中で、(僕を)うまく騙してくれなかった作品の代表は、2月に劇場で観た『ゴジラ-1.0』である。

そして、(僕を)うまく騙してくれた作品の代表は、3月にDVDで観た『サマーフィルムにのって』である。

前者は2023年公開、いわゆるブロックバスター映画に属する娯楽作品であり、日本アカデミー賞の最優秀作品賞、米国アカデミー賞の視覚効果賞を受賞している。概略の説明は不要だろう。ジャンルとしては「怪獣映画」になる。

後者は2021年公開、公開規模こそ小さかった(公開時約30館程度)もののSNSを中心に評判を呼んだ王道エンタメ系の作品で、「ミニシアターランキングにて週末動員数1位を獲得」などと話題になったようだ。高校の映画部を舞台にした物語で、ジャンルとしては「青春映画(SF要素あり)」になる。

両作への私的な評価として、『ゴジラ-1.0』(以下『マイナスワン 』と略)については、その「ご都合主義」的な展開が、僕はまったく受け入れられなかった〈*1:巻末部に注釈あり、以下同様〉。

『サマーフィルムにのって』(以下『サマーフィルム』と略)については、一定数の「ご都合主義」的と批判するレビューがあるようだったが、僕は傑作と言ってよい作品だと感じた〈*2〉。

同じように「ご都合主義」と評する批判的レビューが散見される両作について僕自身の評価が大きく異なることが自分でも興味深く、映画における「ご都合主義」について考えてみることにした。これが、この記事を書くに至った動機である。

「ご都合主義」という言葉の意味だが、辞書上では(創作物への形容における意味として)次のように定義されている。

主に創作物において、考えにくい偶然や新しい設定の登場によりストーリーが都合よく進んでいくさまを意味する表現。

ストーリーの進行に都合のよいように作られた強引もしくは安直な設定・展開のこと。

「御都合主義」という表現は、物語の展開に関して用いる場合は、それまでの設定や伏線を無視し、強引な後付設定やでき過ぎた偶然などを用いることで、製作者側に都合よくストーリーを進行させる技法を指す。特に十分な伏線、因果関係、合理的説明が準備できていないと、物語の盛り上がりを損ない、場をしらけさせ、それまでの流れを台無しにする、として、これを批判する言葉として用いられることが多い。

ただし因果関係や合理的説明にこだわると話が面白くなくなると言う意見もあり、芥川龍之介は『侏儒の言葉』においてこれに近い趣旨のことを記述している。

一般的には御都合主義は否定される立場にあるが、官能小説やアクション映画など御都合主義が許容(あるいは黙認)されるジャンルもある。

こうした意味の「ご都合主義」を英語ではどのように言うのか調べたところ、「conveniently for the plot」という言い方になるらしい。なるほど「プロット(の作り手)にとって便利で都合が良い」と、こちらは直接的で分かりやすい。

■「ご都合主義」の4パターン

ここからは、「ご都合主義」の中身をもう少し具体的にしていく。僕の考えでは、それはおおむね次の4つ程度に類型化される。

①偶然の濫用

②力学的な非現実性

③動機の薄弱

④設定の無理

以下、それぞれについて、『マイナスワン 』と『サマーフィルム』から、具体的な例をあげていき、その後で、(僕にとって)なぜ前者はNGで後者はOKなのかの分析を試みる。なお、これ以降は両作の物語展開や結末について触れるので、未見の方はご注意いただきたい。

①偶然の濫用

一つ目は読んで字の如くだが、「そんな偶然、さすがに(現実には)ないだろう」と観客が感じてしまう場面の濫用である。

例えば『マイナスワン 』では、「銀座にゴジラが現れた際に、主人公である敷島(神木隆之介)が、銀座で働いていた大石典子(浜辺美波)を助けに向かい、パニックとなっている群衆の中から典子を見つけ出す」というシーンがあった。

これなどは、(敷島が典子の働いていた場所を把握していたという設定があったにせよ)簡単には起こり難い「偶然」ではある。ただし、こうした偶然は多くの人の実人生において全く無いわけでもない。「思わぬところで、思わぬ人と出会う偶然」を、人は一生のうちに何回かは経験するだろう。その意味で「2時間の映画の中で1回くらい」ならば、許されるべき作劇上の都合だとは思う。

そもそも、そうした偶然がまったく存在しない物語は少ないし、「滅多に起こらない偶然」を厳格に排除してしまえば、そのダイナミズムも失われてしまう。

一方、『サマーフィルム』においては、「高校の部活で自主映画を撮影中のハダシ(伊藤万理華)の撮影チームと、花鈴(甲田まひる)が率いる別の撮影チームが、ロケ場所で遭遇する」偶然が、劇中で2回発生する。

これなどは「1回は良しとして、2回は多くないか?」と思わなくもないが、高校の映画部という設定からすれば、彼らの行動範囲は狭い上にロケに使える場所は多くなく、部活に使える時間帯も限られることを考慮すれば、「ギリギリあり」という境界上ではあろう。鑑賞時には「また?」とは思ったものの、それほど気にはならなかった。

②力学的な非現実性

二つ目は、物理的、力学的な非現実性である。劇中世界のいわゆるリアリティ・ラインの設定とも関係するが、ひとまずSF的超人性は除外して、「現実世界の生身の人間」における物理法則の常識から大きく外れる場合である。(当然ながら、劇中におけるモンスターの存在やSF要素(『サマーフィルム』においてはタイムマシーンの存在)自体に難癖をつけるわけではない。)

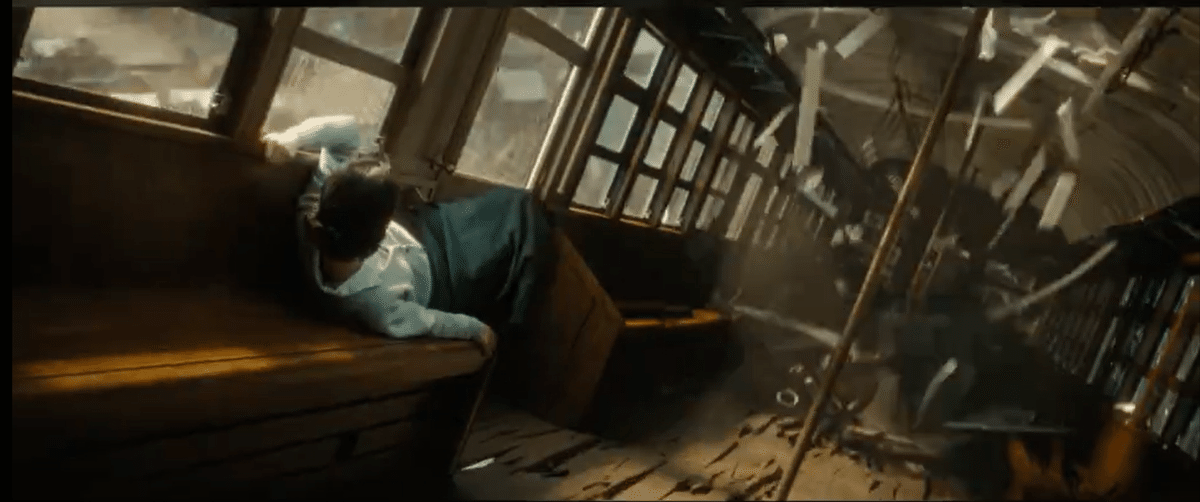

例えば、『マイナスワン』では、「典子が、ゴジラが口にくわえた電車の車両に取り残されて、腕の力だけで持ちこたえながら、結果として落下する」シーンがあるが、あれなどは物理法則上はかなり非現実的であった。(演じた浜辺美波は「火事場の馬鹿力で」と語っていたが、身体の支え方があまりに不自然ではあったし、しかも他の乗客は全て落下しており、さすがに無理筋だろう。)

ましてやその後のシーンで川に落下したにも関わらず大きな怪我も負わない。本作のゴジラは身長50mらしいが、作り手はそれを承知の上で『映画の嘘』として強行したのだろうが、僕は「都合よすぎ」の感を拭えなかった〈*3〉。

<『ゴジラ-1.0』監督・キャストインタビュー>

— 『ゴジラ-1.0』【大ヒット上映中】 (@godzilla231103) December 6, 2023

大石典子 役#浜辺美波

「電車から振り落とされるシーンの撮影で

印象に残ったことは?」#大ヒット上映中#ゴジラ#ゴジラマイナスワン#生きて抗え#GodzillaMinusOne#Godzilla pic.twitter.com/GjqX9e02cJ

僕がそう感じた理由は、このシーンにプロット上の必然性を感じなかったこともある。単に「ヒロインの危機」を観客に提示しサスペンスを与えるためだけに存在するシーンにしか見えず、「この『嘘』を観客に受け入れてもらおう」という作り手の熱や努力を(このシーンの演出やカット割りや編集から)感じなかったということでもある。

その意味で僕の目には「安易なご都合主義」に映ったということだ。(ただし、ここは「初代ゴジラ」へのオマージュの側面もあったらしく、それであれば多少は意味合いが異なってくる。とは言え、撮影や編集によってもう少し現実的に見せる努力はあって然るべきだろうとは思う。)〈*4〉

一方、『サマーフィルム』にも登場人物が橋から川に飛び下りるシーンがあった。DVDで再生して確認したところ、橋から水面までは数メートル以上には見え、かつ着水後のシーンでは水深は膝上程度だった。おそらくは実際に飛び下りたら大けがをしても不思議ではない物理状況であり、ここも「映画の嘘」といえるところである。

ただし『サマーフィルム』のこのシーンについては、鑑賞中には僕はその不自然さに全く気づかなかった。カット割りと編集によって、「飛び下り」による運動のダイナミズムを生起させつつも、その不自然さを感じさせないことに成功したということだ。(瞬時に不自然さに気づいた観客もいたかもしれないが。)

③動機の薄弱

三番目は登場人物の「動機」の薄弱さである。「動機」は、人物の行動の「原因・理由」と言い換えてもよい。

分かりやすい例としては、ミステリー・ジャンルで「さすがにそんな程度の理由じゃ、人を殺さないだろう」と思わされる設定が時折あるが、そうした動機の設定自体やその部分の描写が薄い場合である。

やや話が横にそれるが、短い放送時間内で「謎解き」の面白さを求められる54分枠の刑事ドラマや30分枠の探偵ものアニメーションでは、「動機にリアリティが無い」と感じることはとても多い。(時間の制約もある上に、倒叙形式でない場合には序盤や中盤で「犯人」にフォーカスしたシナリオに出来ないという構造的制約もあるので、なおさら仕方がないのだが。)

なお、念のために言っておくが、動機とはもちろん犯罪に関することだけではない。基本的には物語の登場人物のあらゆる行動には動機があり、それはシナリオ・ライティングにおいて極めて重要な要素とされている。

何を求めているかだけではなく、どうしてそれを求めているのか。読者は当然そのことを理解したい。どんな行動も、何らかの動機に基づいている。動機は、私たちを突き動かす心のエンジンなのだ。あらゆる行動の理由として、動機がある。キャラクターがなぜそのような行動をとるのか腑に落ちたとき、あなたの脚本は読む人に深い満足を与える。それが物語の途中でも最後でも、同じことだ。

この「動機」については、『サマーフィルム』においてやや疑問符が付くところがあった。

「ハダシは、未来からのタイムトラベラーである凛太郎(金子大地)から『未来では映画が無くなっている』という事実を聞き、それが原因となって、自主映画を撮影する意欲を失う」という、プロット上で極めて重要な意識変化があるのだが、僕はこの部分の動機にあまり納得できなかった。

映画が大好きな高校生が、遠い未来に映画がなくなっていることを知って大きなショックを受けたとしても、「いま、この映画を撮りたい!」という意欲が削がれることはないのではないか。少なくても僕にはそう思えたからである。

もう一つ、『サマーフィルム』においては、「完成させた映画を高校の文化祭で上映している最中に、監督であるハダシ自らが映写機を止めさせ、その場(体育館のステージ)で、ラストシーンをやり直す(撮り直す)」というクライマックス・シーンがある。

ネット上のレビューなどではここが大きく賛否を分けたところのようで、「(劇中映画の)結末を変えるために上映を途中で止めて、その場で『寸劇』を始めるなど、(その動機が)不自然すぎる」といった批判が一定数見られた〈*5〉。

しかし、僕はそこに動機の弱さによる展開の不自然さは全く感じず、むしろこのダイナミックな展開に快哉を叫んだ。

それは、ここに至るまでに「ハダシとはそういう、とんでもない奴だ=直情的にまっしぐらに行動する奴だ」という人物造形がしっかりとなされていたからだ。ハダシがこの行動に突き動かされることは、僕には物語の「必然」に思えた。

そしてその『寸劇=ラストシーンの撮り直し』は、凛太郎のライバル役だったダディボーイ(板橋駿谷)の申し出によって、「ハダシ対凛太郎」の対決へと大きく転換する。つまりここで「劇中映画のラストシーン」から、まったく別の「(劇中世界における現実としての)ハダシと凛太郎の物語のラストシーン」へと大きく転換したということだ。

そして、その場にいるハダシ組や花鈴も、そのことにもちろん気づいている。彼・彼女らには、この「ハダシと凛太郎のラストシーン」を完成させるという強い動機が生まれていた。それがしっかりと画面に映し出されていたように思う。

【シナリオ】シーン72「映写場(体育館 中二階)」より

(ト書き)ハダシ、映写室のマイクで話している。

ハダシ「時代劇って愛の話だって、おもって。主役と対峙する最高のライバル、最強の敵は世界でひとりだけ、お前だけなんです。それって、ラブストーリーみたいだなって。あ、みなさん今とんでもないやつ現れたな、っておもってるとおもうんですけど、私とんでもないやつなんです」

【シナリオ】シーン73「三隅高校 体育館 内」より

(ト書き)ダディボーイ、箒をもつが構えない。

ハダシ「・・・・・・ダディボーイ?」

ダディ「このラストシーンは、俺じゃねえだろ」

【シナリオ】シーン73「三隅高校 体育館 内」より

(ト書き)ハダシ、凛太郎をみつめる。

ハダシ「えっとぉ、だから、つまり・・・・・凛太郎、好きだよ」

凛太郎「・・・・・・俺も、好きです」

二人、箒を構え、斬り合う。

花鈴「キュンすぎ・・・・・・」

また、『マイナスワン』においては、「銀座で敷島と典子がゴジラから逃げている場面で、敷島がビルの陰(路地)に隠れている状況で、典子は何故かそこに入らず、結果として彼女だけが爆風で飛ばされて死亡する(と思わせる)」というシーンがあったが、ここでの典子の行動(の動機)も僕には不可解でしかなかった。

たしか、典子が「敷島を助けようと、彼を路地の方に押し込む」ような演出がされていたと思うが、その前に二人でビルの陰に入るのが自然な行動であろう。僕には「敷島の眼前で典子を死なせ」るための「ご都合主義」にしか思えず大きな違和感を感じた。

④展開の無理

さて、四番目は「展開の無理」と名付けてみたが、いわばプロットの全体構造における不自然さである。「辻褄の不整合」と言ってもよい。僕が『マイナスワン』においてまったく受け入れられなかったのはこのタイプになる。

それは「銀座で爆風で飛ばされて死んだと思われていた典子が、実は生きていて、敷島がゴジラを攻撃するその日に、電報で知らせてきた」という物語展開である。

「死んだと思われていたヒロインが実は生きていて、(なんの伏線もないままに)ラストに再登場させて大団円」というのは、さすがに筋立てとして乱暴すぎるだろうと劇場では感じた。

鑑賞後にネットの情報で知ったのだが、多くのレビュアーが言うように、あれはおそらく「ゴジラ・シリーズの劇中世界に存在する『G細胞』によって、典子は死を免れた(または再生した)」という設定なのではあろう。

僕は劇場鑑賞時にはそうした知識を持っておらず、後日知って「そういう(ゴジラ映画の)独自設定もあるのか」と理解はしたものの、やはり、この展開は禁じ手だろうという想いは変わらない。

続編の公開が公知となっている場合に限ってはギリギリ許されるかもしれないが、今作においては、せめて(典子の死亡が確認されていないことへの)何らかの伏線くらいは最低限必要だったように思う。

また、この展開に関連してもう一つ僕が気になったのが「作戦遂行のその日に、電報が届いた背景」についての説明がなかったことである。(タイミングの「偶然の一致」についてではない。そこはまったく問題視していない。)

詳しく説明するためにいったん劇中の時系列を整理すると、だいたい次のようになる。

・敷島が作戦を遂行して帰ってきて、自分宛の電報を澄子(安藤サクラ)から受け取る。

・電報は典子からのもので、敷島は子ども(明子)を連れて、典子のいる病院へ行く。

・病室で敷島と典子が対面する。

僕が強い違和感を抱いたのは、この病室のシーンで典子が「元気そう(腕と頭に包帯を巻いてはいたが)」だったことだ。その日に「ようやく電報が打てるようになった」とはとても見えなかったのだ。普通に考えれば、昏睡や意識の混濁が無くなれば、典子はすぐに敷島に連絡を取るはずだ。

つまり設定上は「前日までは、電報が打てる状態になかった」ということでないと、物語の「辻褄」としておかしいのである〈*6〉。しかし作中ではそのような演出も説明もされていない。

あるいは別の見方として、「典子は何日も前から、ある程度は元気だった」という設定だとしても、その場合は「電報が打てる状況だったのに、なぜ打たなかったのか」という、前述の「動機」への疑問が浮かんでくる。

いずれにせよ、僕は鑑賞中にこれらが気になってしまい、あのラストの展開をまったく受け入れられなかった。

そして、このラストシーンでは、こうした矛盾から観客が感じるであろう疑問を「映画の嘘で突破してみせよう」という作り手の気概や思いが僕には伝わってこなかった。演出やカット割りや編集で観客を「うまく騙そう」とする意思が感じられなかった。

唯一のそれらしき痕跡は前述の「G細胞をにおわせる、典子の首筋の黒いアザ」を映し出していることだが、その(観客の多くが予備知識を持っていることを前提にした)手法についてはやはり僕は肯定できない。まさに「後付けの設定」であり、「とってつけたようなご都合主義のラスト」としか思えなかった。〈*7〉

ところで、少し話は戻るが、『サマーフィルム』を監督した松本壮史はインタビューなどで「この映画(サマーフイルム)は、ラストシーンのための映画である」と語っている。〈*8〉

ここからは僕の勝手な妄想だが、松本の心の中には、「単なる『ご都合』でこのラストシーンにしたんじゃない。この映画で自分が一番撮りたい画(え)はここだった。だから(多少展開の無理があることを承知で)この映画をこのように撮った。これは自分にとっては『ご都合』じゃなくて『必然』なのだ」という思いがあったんだろとうという気がしている。

そうであればこれは、「ご都合」とは全く異なる、極めて良い意味での「作家のエゴ」の発動である。

転じて言えば、『マイナスワン』は「ラストシーンのための映画」ではなかった。そしてそれはもちろん悪いことではなく、あれは「ゴジラの映画」なのだから、ゴジラが暴れるシーンや人間を襲うシーンがスペクタクルやサスペンスに満ちていることが最も重要なのであり、その点では見事に「アカデミー賞レベル」で成功している作品ではあるのだ。

ただやはり、僕にとってはあのドラマにおけるラストシーンは余計であったし、さらに言えばマイナス要素ですらあった。

この作品における典子は、いわゆる「冷蔵庫の女〈*9〉」の役割を担って一度死にながらラストで唐突に甦るという、二重の意味で歪な存在だったと言わざるを得ない。典子と明子(子ども)を登場させず、シンプルに特攻帰りの敷島個人の葛藤のみに絞った方が、余計な雑音のないドラマになったように思う。(とはいえ興行的には「ヒロイン」が必要とされる事情は理解するが。)

■ショットは「ご都合主義」を超える

ここまで見てきたように、この二作のどちらにもそれなりに「ご都合主義」的な部分はあるのだが、僕にとっては『マイナスワン』のラストシーンは全く受け入れられず、『サマーフィルム』のそれは快哉を叫ぶような興奮をもって受け入れた。

この差異の原因を考えてみたのだが、一つ目は、そこまでに「その映画の世界に引き込まれていたかどうか」という、僕の心理状況の違いがある。記事の冒頭に引用したテキストの言葉を借りれば「映画が提示する世界の現実のなかにどっぷりと浸かっていたかどうか」ということだ。

『サマーフィルム』については下の記事でも書いているのだが、僕は開始からだいたい7分間くらいの映像で完全に心をつかまれ、劇中に引き込まれていた。言い換えれば、この映画に魅了され始めていたということだ。

『マイナスワン』に関して言えば、一部から指摘されている、山崎貴監督の作風ともいえる「クサい演技」「ベタベタなドラマ」〈*10〉や、「テーマらしき重要なことを役者にそのまま叫ばせるような手法」が肌に合わず、結局のところ最後まで作中世界に入り込めなかった。言い直すならば、この映画に魅力をあまり感じられなかったということだ。

このような、序盤から中盤までに形成された、印象・好感度の違いが、作品全体やラストシーンを受け入れる態度に大きく影響したということは言えるのだと思う。(その意味で、いずれもいわゆるエンパシー・ギャップ〈*11〉によるものだったとも言える。)

そして、二つ目は「ショットの力」だ。「ショットは物語を超える」という物言いが映画批評家によってなされることがあるが〈*12〉、その言を借りて一つの結論として言うならば、「ショットはご都合主義を超える」ということだ。

少し結論を急いだかもしれないので説明を加えるならば、映画における「ショット」とは、一般には「カット」とも言われる、一つ一つの短い映像のことを指す。通常の映画は、無数のショットがつなぎ合わされて一本の映画になる。〈*13〉

その一つ一つのショット、その連鎖(つながり)が、我々に「物語の筋を楽しむ」こととは別の次元の、「画面を見るよろこび」を与えてくれる。それが、映画において「ショットは物語を超える」という意味であろうと僕は理解している。

そして、その「ショットの力」こそが、僕を(観客を)映画の作中世界に引き込んでくれる。上で述べた『サマーフィルム』の世界に僕を引き込んだ冒頭の7分間も、まさにその力に満ちており、(物語を超えて)心を強く揺さぶられたショットが全編にいくつもあった。

そして残念ながら、『マイナスワン』においては、ゴジラのCGやVFXについては驚嘆する映像は多かったのだが、そうした「物語を超えて、心を揺さぶってく」るようなショットは、(少なくても僕には)見られなかった。

映画における「ショットの力」とは、ここまで述べてきたような「映画の嘘」を「本当」に変えてくれる力、観客の「嘘っぽくね?」という猜疑心や皮肉やシニシズムを突破する力でもあるのだと、僕は思っている。

そうした意味で、ショット(のつながり)は、「ご都合主義を超え」る。「画面を見るよろこび」が観客の心を捉えれば、そこに至るまでの多少の辻褄の乱れや無理な設定があっても「そんなことはもうどうでもいいのだ!」と帳消しにしてくれる。

たとえば、『サマーフィルム』の、ハダシが自分の映画の上映停止を宣言して体育館のステージに登場するショット。僕にとっては、この「演劇のステージでスポットライトを浴びて登場した(かのような)ハダシ」のショットが、このあとに続くクライマックス・シーンの魅力を決定的に増幅してくれた。〈*14〉

言い方を変えるならば、僕はこのショットに「騙され」たとも言えるが、これこそが「嘘」と結びついた「映画の魅力」である。「うまく騙してほしい」という観客の願いが叶えられた幸福な瞬間が、ここにはあったのだ。

(了)

*だいぶ長めの注釈と補足

*1:筆者による『ゴジラ-1.0』投稿レビュー

僕には合わない映画だった。サブプロットの「家族」の話しは余計だった。この映画の作り手はああいうのを入れとかないと商業映画として成り立たないと考えてるのだろうか。『シン・ゴジラ』はそういうのが無くても商業的に成功したと思うのだが。浜辺美波が悪い訳じゃないが、あの役自体が要らなかったと思う(ていうか、まんま「冷蔵庫の女」だし)。ラストも余りにご都合主義で白けた。

更に言えば、作品のテーマらしきものをそのまま直接的に叫ばせるようなシナリオも僕は好きではない。「俺の戦争は終わってない」という台詞を言わせるためのシーンということが透けて見えてしまい、興醒めを禁じ得なかった。

画(え)としてもゴジラが暴れるシーン以外は、全体的にショットに力がないし、音楽も使い方に工夫がなく曲調も古くさかったし(もちろん伊福部昭の「ゴジラ」だけは良かったが)。

スピルバーグが三回観たって話があるが、CGやVFXが「予算の割に凄い!」ってのの他にどこが良かったんだろう。

追記:

ラストシーンの「首筋のもの」について、鑑賞後にネットで「G細胞がどうの~」「ヒロインの怪我がどうの~」っていうのを見かけて、ゴジラ・シリーズよく知らなかったので、なるほどそういうのもあるのかとは思ったものの、シリーズ化が前提でない単体作品におけるその種の手法(ラストで続編につながるような伏線をチョイ見せする手法)については、僕は明確に嫌いです。それは余韻を残すこととも、終幕後の人物の「その先」を想像させることとも、結末を観客に委ねることとも全く異なる、作り手の単なる自己満足だと考えます。

*2:筆者による『サマーフィルムにのって』投稿レビュー

予備知識ほぼゼロで「高校の映画部を題材にした青春映画(演劇部が題材の『幕が上がる』のような)」だろうと思って見始めたのだが、まったく予想もしていなかった展開で(予告編で明かされていたSF要素も知らずに見始めた)、しかも映画的なクオリティの高い作品で驚かされた。

まず冒頭のあるショットで、この作品が「視線の映画」であることが(監督によって秘かに)宣言され、それはラストシーンまで強固に一貫される。いずれの俳優の視線も(それを写し撮ったキャメラも)とてもよかった。

主人公の女子高生の造形も見事で、「時代劇好きの、(その奇特な趣味と熱量を除けば)そこらを歩いてそうな女子高生」としての表象が俳優の身体の隅々において表されていて、そこに「俳優が(あるいはアイドルやモデルが)女子高生を演じてます」といった匂いが微塵もない。ちょっと猫背でO脚気味の身体とその所作は、確実にこの人物の存在に強度を与えていたと思う。

そして、その身体性を魅力的に映しながら、そこかしこに、物語を駆動する「運動」が散りばめられ、序盤のチャンバラごっこに始まり、追い追われる二人、橋から飛びおりる二人、また追い追われる二人(その二人が唐突に正面衝突する瞬間のドラマ的な美しさ!)、そこからラストの「活劇」へとつながっていく。

「映画についての映画」という意味でのメタシネマ的なテーマを含みながらも、それらを振り切ってなお、極上のエンターテインメントとしての青春映画の傑作だった。

(*追記:DVDのオーディオコメンタリーで監督自身が俳優達に「視線を大事にしてほしい」と伝えていたとの発言があった)

*3:余談だが、たとえば『太陽を盗んだ男(長谷川和彦監督,1979年)』における山下警部(菅原文太)のような「不死身性」を針を振り切るように誇張してくれるのであれば、それはポジティブな意味での「映画の嘘」として、観客は受け入れる可能性は高いように思う(少なくても僕は受け入れた)。

*4:以下の記事に「車両のくわえ方は、『初代ゴジラ』を参考にしたという」との記載がある。

*5:下の動画では、対談ゲストである映画宣伝プロデューサーの竹内伸治氏が、『サマーフィルム』に対して驚くほどの酷評をしている。氏の主張を僕なりに要約すると以下のようなものだ。(あくまで私的な解釈なので氏の本意とは異なるかもしれない。)

●「タイムトラベルに関する設定がひどすぎる。」

●「(タイムトラベルの設定や劇中映画の撮影シーンにおいて)送り手が都合のいい設定もってきて、それを消化していない。」

●「(本作の松本監督が)ハダシが作っている劇中映画をいい加減に扱っていることが許せない。ハダシという人物に対するリスペクト、映画というもの自体へのリスペクトがまったく感じられない。」

●「観客を目の前にして自作の上映を途中で止める監督などいるはずがない。ここも『映画を馬鹿にしている』としか思えない。」

●「これらのことから、この映画の送り手は『観客を舐めている』としか思えない。」

●「俳優の演技についても、演出の問題だと思うが『段取り小芝居』が多すぎる。」

●「この映画には『誠』が無い。映画の中に作った『虚』の『誠』がないと、映画は成り立たない。映画内世界のリアルがまったくない映画。」

『サマーフィルム』肯定派の僕としては、上記のほとんどに対してまったく同意しない。以下、私見をここに残しておく。

●「タイムトラベルの設定」について動画中では主に二点が指摘されているが、いずれも竹内氏の「映画内事実の誤認」であるように思う。(動画のコメント欄に、動画視聴者からの真っ当と思われる反論が書き込まれている。)

●「劇中映画の上映停止に関して、(送り手側からの)ハダシと映画へのリスペクトがない」との指摘については、僕は「リスペクトがない」とは思わないが、「劇中映画を最後まで(劇中の観客に)見せるべきだった」との指摘には一理あるとは思う。ただし「ハダシとはそういう、直情的に行動する奴だ」という人物造形がしっかりしていたため、「ご都合主義的」だとの違和感は僕はまったく感じなかった。

●故に、僕はこの映画が「観客を舐めている」とは全く思わなかった。

●俳優の演技が「段取り小芝居」との指摘については、僕はそうは感じなかったが、そう感じる方もいることは理解の範囲にある。いわゆるナチュラルな演技ではなくカリカチュアした演技に見えた箇所もあったとは思う。氏が「段取り小芝居」と指摘している箇所は何となくあそこら辺かなと想像がつくのだが、そこは僕の目には劇中人物のリアリティの強度を生み出す演技に映った箇所である。この辺りは「好み・趣味」の問題になるのかもしれない。

●竹内氏が言っていた、「映画の中に作った『虚』の『誠』がないと、映画は成り立たない」については同意であるし、本記事の主張と基本的に重なるものである。

上記最後に記したように、根本的なところでは主張が重なる竹内氏と僕において、『サマーフィルム』への見方が全く異なること自体が興味深かった。

ここからは、まったく根拠のない「邪推」になるのだが、ひょっとすると氏は『サマーフィルム』を、松本監督の経歴から「(映画村の外の)CMやMV畑で育った『映像監督』が、『アイドル上がり』を主演に撮った映画」という先入観で観たのではないだろうかとさえ勘繰ってしまった。竹内氏の話はある種の「毒舌話芸」としては面白いともいえるが、それにしても、これだけ口を極めて罵っているようなレビューはなかなか稀有であろう。氏が『ゴジラ・マイナスワン』をどう感じているのか、その評を聞いてみたいと思った。

と上記のように思って検索したら、同チャンネルで取り上げていて竹内氏がお話をされていた。氏の『マイナスワン』評価は、基本的には「辛口」であって、指摘するポイントは僕とは異なったものの、僕の見方と近い部分も多かった。氏の主な批判ポイントは、以下のような「時代背景」と「生物としてのゴジラの設定」の部分であったように思う。

●「戦後」の猥雑さがまったく描かれていない。

●ゴジラの立脚(出自)がまったく語られていない。

動画の中で竹内氏が、「映画(の評価)は『容認幅』の問題であり、しかもその人によってバックグラウンドで容認できないものに違いがあるなど、人によってさまざまだ」といった趣旨の発言をしていて、僕はそこが特に興味深かった。(『サマーフィルム』については、竹内氏はおそらく「映画愛」の部分で容認できないと感じられたのだろうと憶測する。)

さらに話がずれるが、いちおう『サマーフィルム』の松本監督の擁護を試みるならば、松本は以下のインタビューで、ウェス・アンダーソン、グレタ・ガーウィグ、デヴィッド・ロバート・ミッチェルといった名前を挙げており、どんなタイプの「映画好き」なのかはこの記事だけでは分からないが、語り口からも「映画愛の無いタイプ」ではないように感じる。

松本:個人的な話をすると、僕は、特にアメリカの監督が初期に撮った青春映画がすっごい好きなんです。ウェス・アンダーソンの『天才マックスの世界』やグレタ・ガーウィグの『レディ・バード』、デヴィッド・ロバート・ミッチェルが『イット・フォローズ』の前に撮った『アメリカン・スリープオーバー』も。決して多くない予算で撮る90分台のティーンムービーは、映画を作るなら最初にやるべきなのかなとなんとなく思っていました。

*6:映画における「辻褄」については、僕自身も絶対的に重要なものとまでは思わない。下の記事によれば、宮崎駿は「つじつまというやつは本当に愚劣な行為なんだな」とまで言っているようだ。映画にとっては「辻褄より重要なもの」は多いと僕も考えている。

なお、下の拙稿(note記事)では上記批評についての私見を述べている。

*7:上記(注釈4)でもふれた以下の記事では、「ラストの浜辺美波の首にあった模様はなんですか?」との質問に対して、山崎が以下のように答えている。「最後に敷島を典子と会わせてあげたかったが、いかにも的なハッピーエンドにはしたくなかった」とのことのようだが、僕の感覚ではやはりこれは「ご都合主義」のように思える。

「明言は避けたいと思いますが、なぜ典子はあんな目に遭っても死ななかったのかということですね。最後に敷島を典子と会わせてあげたかったんですが、いかにも的なハッピーエンドにはしたくないので、ああいう形で典子を生かしたと。やっぱりゴジラが戦争や核の象徴である以上、死にはしませんでしたがこの先幸せだけが待っているわけじゃない。ハッピーエンドは嫌だけど、バッドエンドにもしたくないという着地点です」

なお、以下の記事では、G細胞に関連する「中盤での伏線」についての記載があった。言われてみればそうしたシーンがあったような気もするが、そもそもG細胞の存在を知らなかった僕は、劇場での鑑賞時にはまったく気付かなかった。僕のような観客も少なくないはずであり、山崎が、これをもって「ラストシーンへの伏線」としているのであれば、それは無理があるように思う。

中盤では細胞組織を採取する調査団の姿まで描かれており、続編があるなら、G細胞の解明や高度経済成長期に発達した技術力や科学力が鍵になっていくのではないか……と思わせる伏線の用意も抜かりない。

さらに、やや蛇足ではあるが、以下のネット記事には、本記事にて私が触れている『マイナスワン』の「ご都合主義」について同様に指摘されているのでリンクを貼っておく。(本題からそれるが、以下の記事中での山崎と大森一樹との比較はとても興味深かった。)

※5月9日追記:

以下の「ゴジラ・フェス大阪」のイベント映像では、監督の山崎がインタビューで、次のように語っている(動画の4:37:40-4:43:10頃)。

(大意)

●典子の生死についてはシナリオの構想時点で複数パターンあったが、女性の意見を聞いたところ「典子は、死んじゃうほう方が切なくドラマチックで、敷島の感情にのれる」という意見が多かった。

●そのため「典子の死をきっかけに、それまで気弱で逃げ回っていた敷島が変わっていく」というプロットとした。

●典子を蘇らせたのは「典子が死んだままでは、頑張って生きて帰って来た敷島がかわいそう」と(自分が)感じたから。

●「黒いアザ」については、ラストシーンの撮影現場で「あの爆風で生きていたのは不自然」と思い始め、エキストラカットとして撮った。あれは「G細胞」。そもそもはシナリオには無かった設定。

インタビューでは特に卑下するようなこともなく楽しげに発言されているが、「G細胞で甦る」という、ストーリー(におけるエンディング)の根幹にあたる設定が、シナリオに無く現場で考えられたものだったということには(まさに「取って付けたようなもの」だったという意味で)驚かされた。

また、以下のnote記事では、上記インタビュー部分の書きおこしをアップされているので、参考までリンクさせていただく。

*8:『サマーフィルム』のパンフレットには、以下の記載がある。これを読む限りは、あのラストシーンの虚構性(嘘っぽさ)については作り手は自覚的ではあり、そこをどのように突破するかに心を砕いていた様子がうかがえる。

松本: 伊藤さんには、その熱量でまわりを巻き込んで、ラストシーンまで連れていくのがハダシだからという話を事前にしていて、伊藤さんのこの映画にかける熱量とハダシの熱量とがリンクしていく感覚はありましたね。

三浦:上映を止めるときの長台詞はわりと演劇っぽいというか、リアリティーラインを飛び越えていくじゃないですか。だから虚構になりすぎると覚めちゃうし、リアリティーをちゃんと感じられるかどうか心配でしたけど、めちゃめちゃよかったなと思います。

松本:ラストシーンのための映画だということは三浦さんとも、キャストのみんなとも話していて、そこでどう説得力を出すかは撮影当日も、ハダシが殺陣をやっている時ですら考えてました。

伊藤:(略)でもやっぱりラストシーンかな。監督には本読みの段階で、この映画はラストシーンに向かっていく物語だから、って言われていたんです。

*9:「冷蔵庫の女」とは、映画批評における概念の一つで、「都合よく殺される女性」「男性主人公の成長のために、妻や恋人が殺される事象」を指す。以下の記事に詳しい。

*10:山崎貴の作風(作家性)については、以下の記事で「クサい演技/ベタすぎる展開」「内面の葛藤をセリフで語り、過剰すぎる演技で状況を説明する」などと指摘されている。

また、本記事の主題である「ご都合主義」の問題とは異なるのだが、山崎の作劇の「浅さ」についても僕は不満を持った。以下はFilmarksでたまたま目にした匿名ユーザーのレビューだが、僕自身の感想とも非常に重なるところが多いので、個人的な備忘録も兼ねて一部引用させてもらう。

なんかものすごく人間ドラマにしようとしてたけど、それぞれの人間の背景とか気持ちの繋がりが全く描けてないのに、戦後のゴタゴタ(を利用しただけ)の設定、生き残った辛さ(なんて私たちの想像も及ばないくらい苦しいものだと思うのに、こんな感じじゃない?みたいな浅さで)背負わせてみたり、なんだか重いセリフ言わせてみたり。

なお、ネット上のレビュー等では本作の「特攻精神」の捉え方自体、いわばその「政治性」を論点としているものも見受けられたが、その点については僕は映画作品の評価と切り離して考えるようにしている。僕が批判的にみているのは、飽くまでも「特攻帰りの人間の心理描写」についてである。

ただし、(さらに本題とは離れるが)上述の「特攻帰りの心理」については、以下のnote記事のように、極めて肯定的な評価をしているものもあった(連載シリーズの第2回)。

映画作品としての『マイナスワン』に対する評価は僕とは大きく異なるのだが、この連載記事では、本作を「特攻文学」と捉えた上で「サバイバーズ・ギルト」「(加藤典洋のゴジラ論を下敷きにした)戦死者への負い目」「父になる」「祖国」などをキーワードに読み解いており、文学的な視座からの批評として非常に刺激的で勉強になった。

この記事を読んだ後でも、この映画作品への僕の評価は変わらないが、プロットの根本にある敷島の「動機」については理解が深まったように思う。映画作家としての山崎の「作風」への忌避感が、僕のプロット理解の障壁になってしまったように思うが、バイアスを排して見ることができれば、僕の印象よりもだいぶ「深さ」のある脚本ではあったのかもしれない。

*11:「エンパシー・ギャップ」はやや多義的な術語だが、ここでは「hot-cold empathy gap」の意で使用している。日本語の諺で言うところの「恋は盲目」「惚れた欲目」「アバタもエクボ」、および逆のベクトルの「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の意味合いに近い。

*12:「ショットとは何か」について、より詳しく知りたい方は以下の拙稿(note記事)をご参照いただきたい。

*13:参考まで、2011年の日本認知科学会で発表された「映画分析に基づくショット時間長決定要因の探究」というペーパーでは、映画1本における総ショット数は、『シェー ン(117分)』では1,399、『ブレードランナー(117分)』 では1,299 との知見が述べられていた。

映画のショット毎の時間長を記録した.『シェー ン』では,総ショット数 1399,『ブレードランナー』 では,総ショット数 1299 が得られた.

*14:僕がこの映画作品のラストシーンを好意的に受け入れたもう一つの理由として、僕自身が演劇(特にいわゆる小劇場演劇)を愛好していたために、こうした「演劇的なリアリティ」に親和性があったという理由もあるかもしれない。

脚本の三浦はもともと演劇畑の人であり、上の〈注釈7〉でも紹介したように、このシークエンスについて「演劇っぽい」という表現をしている。

三浦:上映を止めるときの長台詞はわりと演劇っぽいというか、リアリティーラインを飛び越えていくじゃないですか。だから虚構になりすぎると覚めちゃうし、リアリティーをちゃんと感じられるかどうか心配でしたけど、めちゃめちゃよかったなと思います。

また、演劇と映画の違いについては、岸田國士(1890-1954)がかつて、「韻文と散文との相違の如きもの」と語っていた。

僕なりに解釈すればこれは、演劇は「舞台上の眼前に生身の俳優が存在することよって、ある種の『形式・誇張(≒大仰さ)』までリアリティが担保される」こと、また「映画と比べて物理的な制約が多いがゆえに、そのある種の『形式・誇張』が劇場空間にいる観客から受容され得る」ことであろうと思われる。(もちろん現代演劇においては、これに抗する演劇理論や実践も多くみられる。)

「舞台的なるもの」とは何かといふと、第一に俳優の演技である。(略)たゞ、俳優の演技のみならず、舞台とスクリーンとの根本的に異る美的生命は、前者がより多くの制約に従ひ、後者が、比較的自由な条件を与へられてゐるところから来るのであつて、それは、つまり、韻文と散文との相違の如きものである。この「韻文的制約」から生れる舞台美(時とすると舞台臭ともなる)の映画化は、誰でも気がつく通り、甚だ困りものである。

その意味において、映画はやはり時間芸術といふ一面において戯曲的リズムの法則に従ひ、伝統的制約を脱してゐる点で、小説的自由さを与へられてゐると云つて差支へない。小説及戯曲の映画化に際して、この二面的処理の適不適は最も重要な問題であらうと思ふ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?