柴山潟のスイカ

実家の近隣の加賀市にある柴山潟。

約2000年前の弥生中期に形成された潟だそうで、木場潟、今江潟と共に加賀三湖と呼ばれていた。古くは江戸時代から埋立や泥かきなどによって耕地として利用されてきたらしい。

戦後の昭和27年から、本格的な干拓事業により、大規模な農地開発を行ったためか、近隣には農家さんが多かったと記憶している。

柴山潟の野菜売りのばあちゃん

子供の頃の記憶では、うちの実家のある能美市まで、柴山潟の農家のばあちゃんが、大きな大きな箱や背負子を背負って、野菜を売りにきていた。

柴山潟からうちの実家までだと、十数キロあるはずで(今google mapで調べたら、徒歩では3時間半くらいかかるらしい)、本当にあの荷物を背負って歩いてきてるのかな、といつも不思議だった。

ほっかむりをしたばあちゃんが、どうかすると自分の体より大きいんじゃないかという背負子を背負って、しっかりした足取りで歩いている姿は、すごいを超えて、崇高な感じすらしたものだった。

夏が近づいてくると、やはり1番の売り物はスイカだ。

木場潟のスイカは、ほんのり甘くて上品な味わいがあり、人気だった。

九州とか四国とかの糖度の高い、ある種衝撃的なスイカに比べると、物足りないくらいなんだけど、あのほのかな味わいは、私の中でスイカの味のデフォルトとして機能し続けている。

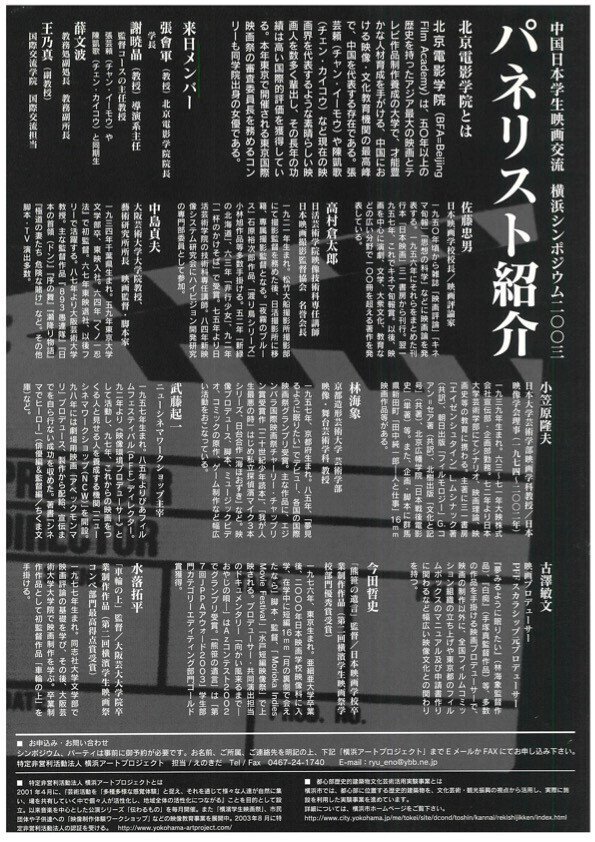

横濱学生映画祭

横浜で2002年より「横濱学生映画祭」という東アジアの学生映画を集めた映画祭を主催することになった。

映画のことなんか、右も左も分からないのに、勢いで始めてしまった映画祭で、資金集めから、現場のディレクション、広報と苦労の連続だった。

私も、長女の手を引きながら、生まれたての長男をおんぶして、裏方として一切を仕切っていた。というと、やり手女子みたいだけど、お金のない弱小NPOだったので、必然的に私がやるしかなかった(苦笑)

*当時のことはこちらにも書かせていただいています:

撮影監督 高村倉太郎氏

2003年年末に中国・北京電影学院の学院長の要請で、日本を代表する映像教育機関との交流を図りたいとのことで、同学院の教授陣、および日本映画学校(現: 日本映画大学)や日大芸術学部、日活芸術学院、大阪芸術大学、京都造形芸術大学などの各教育機関を代表する映画関係の重鎮の先生方を招聘し、シンポジウムを開催した。

当時、日活芸術学院の専任講師で、日本撮影監督協会名誉会長を務められていた撮影監督の高村倉太郎氏(以降、高村先生と呼ばせていただく)も、前年の第1回の映画祭からご縁ができており、このシンポジウムにも参加してくださった。

高村先生といえば、『幕末太陽傳』『ギターを持った渡鳥』『一杯のかけそば』ほか日本映画の黄金期を創った撮影監督である。

そんな偉い人とは思えないほど腰が低く、気さくな方で、亡くなるまで毎年、当映画祭に参加してくださった。

そして、いつも受付とか舞台の袖で、子供を背負って走り回っている私をどこかでご覧になっていたのか、「奥さんに」とおっしゃって、珍しいチョコレートなどをくださった。

2005年夏

そんなお優しい高村先生に、何か美味しいものを差し上げたい、と常々思っていたのだけど、舌の肥えていらっしゃるであろう大先生に、一体何を差し上げていいのやら、見当もつかなかった。

ある時ふと、柴山潟のスイカを思い出した。

あのばあちゃんのみずみずしいスイカを、是非一度召し上がっていただきたいーー。

2005年の、お盆の直前だった。

実家の母に頼んでお送りしたら、高村先生直々にお礼の電話をくださった。

「いや、スイカをありがとう。ところで、あのスイカには何か謂れがあるのかね?」とおっしゃる。

「謂れ」と言われても、私にはあの背負子を背負ったばあちゃんの後ろ姿しか記憶になかったし、高村先生の「美味しい」って、どのくらいのレベルのものなのかもわからない。

当節流行りの糖度の高いお菓子のようなスイカでもない。考えてみれば、自分の中で「懐かしい夏の風味」であっただけなのだ。

高村先生にすれば、急に知らない産地のスイカを送られて、どうしたんだろう?と思われたに違いない。

途端にお送りしたことを後悔した。

しどろもどろになって、ろくな返事もできなかったように記憶している。

***

高村先生は同年の11月に急逝された。

日活芸術学院の学院長に就任されたばかりで、これからますますご活躍が期待されていた矢先だった。

結局、柴山潟のスイカがお口に合ったのかどうか、聞けずじまいだった。

スイカの季節

スイカの季節になって、店頭で並ぶスイカを見るたびに、高村先生を思い出す。亡くなって15年以上経つというのに、美味しかったのかどうか、未だに緊張というか、モヤッとした気持ちが滲んでくる。

歳のせいかもしれないけれど、柴山潟のスイカのみずみずしさや、ほんのりした甘さが、最近やたらと懐かしい。やはり、ばあちゃんの背負子を背負った姿のせいだけじゃなく、夏の身体が喜ぶ味、喉の渇きを癒してくれるホッとする味だったんだと思う。

雲の上の高村先生のお口に合ったかどうかは、今更確かめようもない。

そんなことは頭では分かりきっているけれど、いただく時には

「先生、いかがだったでしょうか?」なんて、ドキドキしてしまうのだろう。

柴山潟のばあちゃんも数年前に亡くなったらしく、今は息子さんがスイカを作っていると聞いた。

今年は、久しぶりに柴山潟のスイカを食べてみようかな、と思っている。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?