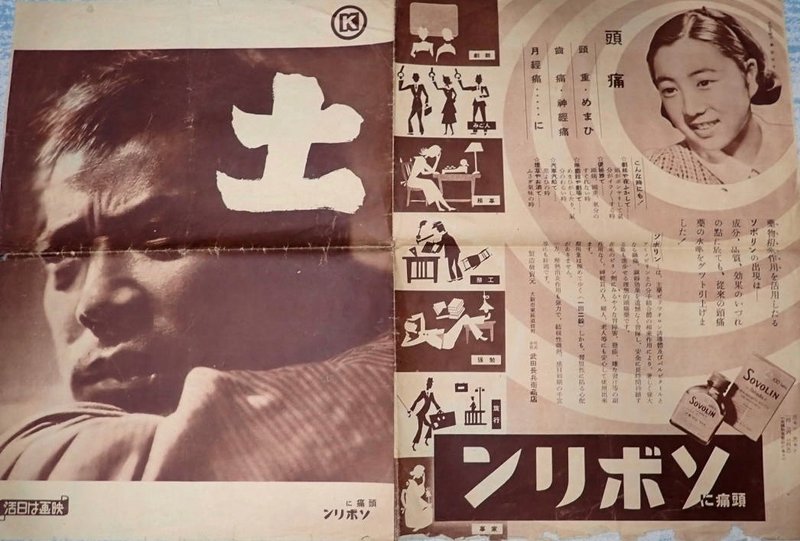

【古典邦画】「土」

内田吐夢監督の、1939(昭和14)年の作品「土」。

Amazonプライムで見つけた。内田監督の最高傑作ともいわれた映画だが、フィルムの状態が悪くて、台詞も聞き取れないところが多々。日本ではフィルムが戦災で消失、戦後、海外で、ドイツ語とロシア語の字幕が入ったものが見つかったという。

コレはドイツ語字幕入り。ナチス・ドイツの時代だけど、向こうで上映されたのだろうか。それでも巻頭・巻末が欠落しており、代わりに日本語の説明文が入る。

日本の田舎の農村に生きる“どん百姓”の生活を、徹底したリアリズムによって描いたものだ。

徹底した貧困と苦しい生活、朝から晩までのハードな労働、冬の厳しい寒さ、ボロボロの服と土にまみれた汚れたナリ、家族のために身を粉にして働く未成年の娘、ペコペコと地主にへつらう様…。

白土三平先生もよく材料にした、昔の日本の、クソ貧乏な百姓の土着の日常を、克明にそのまま描いており、まさに日本独自の“農民映画”といってもいいだろう。

観てるとコッチまで薄ら寒くなってくるよ。当時の文部省の推薦を受けているという。

働き者の妻を亡くした百姓の勘次が、妻の父親、舅とも同居しているが、極度の貧困もあって、舅と反目し合っている。

娘のおつぎは父親を助けて働くが、彼女が優しく舅の世話もしたり、末の息子も舅になついているのが、勘次には面白くない。

ある日、貧乏故の出来心から、勘次は隣家の畑から作物を盗んでしまう。

すったもんだあって、舅は、火事を起こして家は全焼、舅は居場所がなくなりフラフラ出て、倒れてたところをおつぎに発見される。

哀れな舅の姿を見た勘次は、今までの自分の態度を改める。

家族一同、助け合って生きて行くことを決意する…といった内容で、とりあえずハッピーエンドで終わって良かった。

貧困で苦労する中でも、村人たちの人情が救いだ。助言はするし、火事で家がなくなった家族を助けてくれるし。

そして、娘のおつぎ(風見章子は当時の新人アイドル)はカワイイし(笑)。

明治時代の貧乏の描き方もリアルで、内田吐夢監督の力量がわかる衝撃的な作品だった。乾き切ってヒビの入った土地に、苦労して運んだ水が少しづつかけられて、徐々に畑として蘇っていく。土地に根付いた百姓の日常がよくわかるシーンだ。

脳出血により右片麻痺の二級身体障害者となりました。なんでも書きます。よろしくお願いします。