『日本人の誕生』と、戦争の起源について。

こんにちは、小清水志織です。4月から新しい仕事に転職し、以前に比べて感染症のリスクが下がったことから、ようやく博物館など人が集まる場所にも顔を出せるようになりました。とても嬉しいことです……が! わが町では博物館が必ずしも「人が集まる場所」とは呼びにくいことを知って別の意味でショックを受けていました(泣) 全国的に有名な観光地は人でごった返すのに、私が好きな歴史博物館や文学館はいつも妙に空いているんですよ。なぜなんだ、悲しい。ゆっくり観て回れるので個人的には得してますが、なんだか複雑な気持ちになりますね。

3月末、ありがたくも私は有休消化中に県立の歴史博物館を訪れることができました。学生の頃から好きなスポットのひとつではありましたが、当時とちがって、たくさんの文書/モノ資料たちが一層の魅力をもってこちらへ迫ってくるのを感じました。これまであまり関心を持てなかった、縄文時代の狩りの道具・古墳の復元模型・中世の銅銭などがとても面白く思えたのです。

歴史というと、有名人を勉強するという漠然としたイメージが強く、信長の書簡とか秀吉の茶室とか、一般によく知られた人物の資料に価値があると思われがちです(この感覚すべてが間違っているとは言いません)。しかし、名前の残らなかった数多の人々のお陰で歴史が成り立っている以上、過去の社会や経済、生活の様子を理解する根拠になる資料は非常に重要な意味をもってきます。

今回読ませて頂いた『大系日本の歴史1 日本人の誕生』は、旧石器時代〜弥生時代までの、ほとんど人物名が残らなかった時代の書物なのですが、とても楽しく読み進めることができました。

印象に残ったのは、歯の話でした。縄文の草創期・早期(初期の段階)は虫歯がまれであるのに、前期以降には虫歯をもつ人が一般的になるそうです。これは食糧を調達する環境が好転して、食べるものが増えたため、というけっこうシンプルな理屈です。さらに、教科書で学んだ「抜歯」の習慣についても、叉状研歯(前歯に二、三本の刻み目をフォークのように入れる)をもつ者は村の有力者や呪術者ではないかと言われており、他にも抜歯のタイプによって社会的なグループに分けられる可能性があるなど、奥の深い話が紹介されていました。

土器の出現に対しても、筆者が単純に文明の発展とは書かないところが面白かった。土器で煮炊きを覚えることは、すなわち食事に歯をあまり使わなくなるので、土器を使わない民族に比べて歯の力が退化したのだと述べていました。現代でいえば、文書の作成をパソコンに依存するうち漢字が書けなくなる現象と似ています。文明の進歩は、必ずしも人間の能力を伸ばさないのですね。

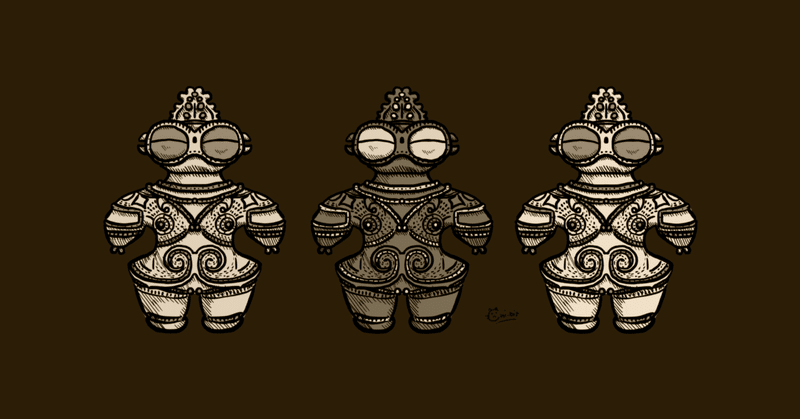

特に強い関心を抱いたのは、やはり呪術の話でした。土偶は人形なのでしょうか、なぜか壊された状態で見つかることが多いようです。元々壊れやすいという事情もあって断定はできないそうですが、古代のまじないを想像させる不思議な事象です。男性器を象った石棒や、妊娠した女性そっくりの土偶は、安産・多産祈願のあらわれでしょうか。屈葬(体を折り曲げて埋葬する)や複葬(一度遺体を安置したうえで改めて埋葬する)などの風習も、当時の人々の精神世界を知るうえで興味深い事柄です。

また、狩猟よりも生産によって食糧を獲得した弥生時代、狩りと戦争に関する記述にドキッとさせられる箇所がありました。

深く突き刺さるにふさわしい形、ふさわしい重さの石鏃。それらの石鏃が、高地性集落の出現・発達と時を同じくして大量に出現している事実。この事実こそ、ひさしく狩猟具として使われていた弓矢が、人を殺し傷つけるための道具、すなわち「武器」へと変質したことを物語るにちがいないと私は判断した。

現代の食は、おおむね死と隔離されたものだと私は思います。縄文時代の、動物を狩って捌いたり、木の実や貝を採集することは、食が自他の命のやりとりに直結すること(反対に収獲がなければ食べられず、それを裏付けるように縄文人骨は年輪のように成長が止まった痕が認められる)を人々に実感させたのではないでしょうか。しかし、稲作が伝わって集落を発達させていくあたりから、狩りの道具は人を殺すための武器に転換していきます。護身と侵略のちがいはあるかもしれませんが、食糧生産の安定と階級の誕生によって、自分たちのテリトリーを守るために戦うということが始まっているのです。筆者が考古学の知見から戦争の起源を強調している姿勢が強く心に残りました。

たとえ人物の名前が残っていなくとも、人間の歴史をさかのぼり、現代までの問題を考察することができる。というより、現代の問題関心があって初めて研究の第一歩となることを改めて感じました。この『大系日本の歴史』シリーズは、実は大学でお世話になった先生からまとめて寄贈していただいたもので、非常にありがたいことだと思っています。今後、読み進めるうちに時代がくだっていくのが楽しみです。

本日はここまでにいたしましょう。みなさんにも、良い本との出会いがありますように。

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

鑑賞作品

佐原眞『大系日本の歴史1 日本人の誕生』(1987年、小学館)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?