ショア『Transparancies』を読む 第6回「本体を読む その1」

はじめに

読者の皆様、初めまして、tkjgraph(@tkjgraph)と申します。本noteでは、自身のアウトプットの機会として、また、同じく写真やアートについて知りたい/学びたい方との交流の機会として、写真やアートについて(短く、簡潔に!)書いていきます。

最初のシリーズでは、スティーブン・ショア『Transparencies: Small Camera Works 1971-1979』(以下、『Transparancies』)を扱います。

前回の記事はこちらから!シリーズなので、順に読み進めていただけると!特に今回は、過去回の内容を繰り返し参照します。

Stephen Shoreとは?

アメリカ・ニューヨーク生まれ。幼少より写真を撮り始め、1971年にはメトロポリタン美術館で写真家として初の個展を開催。以降、ニューカラーの代表的旗手として活躍する。代表作に、『Uncommon Places』『American Surfaces』がある。

本体を読む

第5回では『Transparencies』本体を読むにあたって考慮したい、ショアが写真を撮るプロセスについて、「被写体」と「構図」、「ヴァナキュラー」と「フォーマリズム」の観点から読み解きました。第6回ではいよいよ、『Transparencies』本体へと入っていきます。

なお、本記事では、『Transparencies』内の写真を図解、抽象化して提示し、ポイントを抽出します。ただ、私がこの読み方を唯一無二のものと考えているわけではありません。あくまで、ショアの作品の一つの読み方と捉えて、進んでいただければと思います。

時系列の整理

作品の解説に入る前に、改めて70年代のショア作品のタイムラインを整理しておきましょう。

第1回で紹介したように、3つの作品に共通するのは、NY出身のショアがアメリカを旅した際に撮影された写真であること。おそらくですが、移動はほとんど車です。まだ写されていないアメリカを求めて、ショアはロードトリップへと出発します。(第2回)

まず、代表作その1、『American Surfaces』。35mm版フィルム用カメラを用い、被写体となる対象のボキャブラリーを増やしながら人々の「日常会話」を探索した作品。

次に、代表作その2、『Uncommon Places』。8×10mm版フィルムカメラを用い、フォーマリズムへの探究を進めていった作品。

そして当シリーズで扱ってきた、『Transparencies』。これは、『American Surfaces』と『Uncommon Places』とほとんど並行して撮影されています。使用したのは、35mm版フィルムカメラ。

今回は、『Transparencies』内の写真を年代別にⅠ・Ⅱ・Ⅲ期に分け、それぞれの特徴を、各期それぞれ数枚の写真を取りあげながら、紐解いていきます。

Ⅰ期の写真

※以降の解説では、実際の動画も参照しながら進んで下さい!

Ⅰ期(1971年)は、ショアが写真家的な慣習を打破し、人々の視覚の体験そのものに写真を通じて迫ろうとしたものの、まだその糸口を掴めていない、そんな時期です。(第5回)スライドで紹介した2枚の写真には、そんなショアの迷いがよく反映されています。

2枚の写真は、ほとんど同じ場所で、連続して撮影されています。

左側の写真(以下、①)では、地平線の位置は遠く、手前側には空白があり、「現実」は広大です。走行中の車によって方向性は示されているものの、明確ではありません。画面右の駐車された車は、道路の進行方向とは異なる方角に向かっています。水平もとれていません。

一方右側の写真(以下、②)では、①の空白を大型のトラックが埋めています。さらに、①ではやや前方にあった駐車中の車は、今やカメラとほぼ同じ位置に。また、地平線が下がり、画面の空白もなくなったことで、前方に見渡せるロードサイドの一連の店との距離も接近します。水平も取れました。これらの結果、「現実」はよりコンパクトになり、その「手近さ」(、あるいは身近さ?)が強調されています。

2枚の写真に写っている被写体はほとんど変わりません。しかし、「現実」に対して人々が抱く認識、印象は全く異なる。これが写真が写す「現実」のあり方であり、写真と「現実」との関係である。もちろんそれは、鑑賞者の現実への認識を左右します。(第3回) この見開きには、コンセプチュアル・アートの方法論が見え隠れするように思えます。

一方で、冒頭に述べた通り、ショアはまだ迷っています。先ほど、2枚の写真では「現実」の距離感や広さが異なることを指摘しました。それはつまり、「日常会話」を写すために、旅行者、あるいは外来者として、ショアがどういったポジションを取り、構図や被写体の問題をどう解消するか、まだ確定していないということ。この解決は、Ⅱ期以降の写真へと引き渡されます。

Ⅱ期の写真(1)

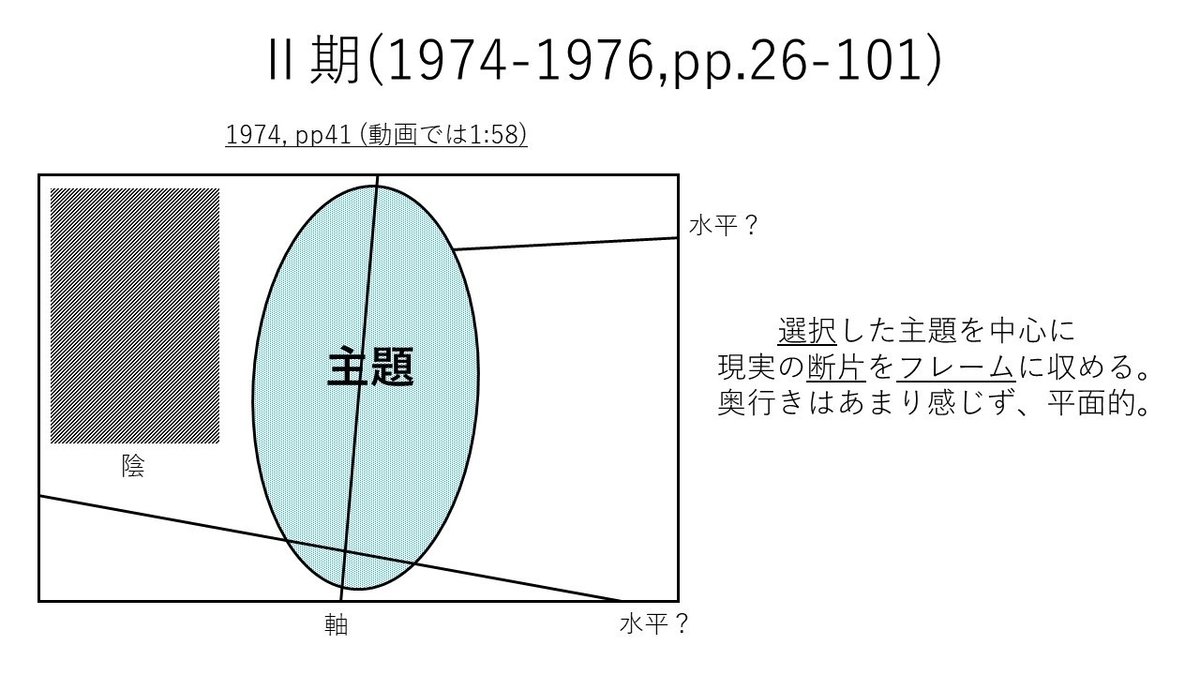

Ⅱ期(1974-1976)は、『American Surfaces』を終え、『Uncommon Places』の制作にあたり、シャーカフスキーからの注文「フォーマリズム」にショアが取り組み始めた時期です。(第3回)と言いつつ、フォーマリズム一辺倒ではない。いわば、ショアにとっての過渡期でした。

上記のスライドで取り上げた写真には、派手なネクタイをしたある人の胴体が、画面中央にドンと写っています。その大きさも、色も、まさしくこの写真の主題であるというに相応しい。何を写そうとしたか、非常に分かりやすい写真です。

一方で、この写真は「断片」的でもあります。被写体の顔は見えませんし、背後にあるのは何の店なのかも、陰があってよくわからない。逆に言えばだからこそ、現実からフレームによって選択された断片としての主題が強調されます。(第3回)

画面の水平垂直は明確ではなく、主題である胴体も少し傾いていて、フォーマリズムがもたらす均整はありません。一方で被写体との距離は近く、ショアが被写体の方と出会い、ビビっと来たその瞬間を写した感覚が、見ている私にも伝わってきます。Ⅰ期の写真よりも一層、人々の「日常会話」に参加するような距離感で現実を捉えています。

Ⅱ期の写真(2)

まず気づくのは、この写真には(物理的な距離という意味での)奥行きがほとんどないということ。奥行きを生む方向性を持った線が存在しないためです。点在する陰のおかげでかろうじてこれが3次元の空間を写した写真であることが分かりますが、画面内の複数のテキストが、鑑賞者の視点をある平面に固定してしまいます。視線・視点を誘導するボケもありません。

こうして奥行きを排し、全てをほぼ同一平面上にあるかのように見せることで、鑑賞者の認識は画面内の色彩へ集中します。まず目立つのは、葉っぱの緑、中央の赤いテキスト。これが主題。電話ボックスの青、扉のオレンジも目を引きます。これが副題。水平と垂直も整っているため、画面全体の構図の整理は比較的容易です。

一方で、主題、副題と書いたものの、ショアが何に目を引かれたのかは正直よくわかりません。例えばオレンジのドアの存在感は、ぶっちゃけ中央の葉っぱより強い。撮影の意図については、様々な見方ができます。

一つには、「日常会話」の探求の一つとしてその奥行きのなさ(にもかかわらず強烈な色彩で人々を惹きつける)に着目した、という見方です。ここでは多くは語れませんが、奥行きのなさ―表面的、表層的で、深みがないこと―には象徴的な意味があります。

あるいは、単に構図、フォーマリズムの探究の訓練の成果ともとれます。第5回で紹介したように、この時期のショアは画面全体の統一を重視します。そのトレーニングのために、奥行きという条件をあえて制限して、眼前にある景観を、平面を前提とし、色彩を主として整理した、ってわけです。

第6回のまとめ

Ⅱ期に入ったばかり、1974年のショアのスタンスはまだ揺れています。ショアの撮影における立ち位置や思考は、1975年以降どう変化し、固まっていくのか。続きは第7回で!

次回予告

今回はここまで!次回も引き続き、Ⅱ期以降の写真を読み解いていきます!

質問や感想は、ぜひコメントで教えてください!「ここが面白かった!」「ここもっと説明して欲しい!」何でもOKです!

ではでは、ごきげんようー

参考文献

Stephen Shore, Transparencies: Small Camera Works 1971-1979, London; Mack, 2020

unobtainium photobooks, "Transparencies: Small Camera Works 1971-1979 by Stephen Shore." Accesed March 7, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=VlSaWbm78FA

IMA「IMAPEDIA スティーブン・ショア」https://imaonlne.jp/imapedia/stephen-shore/、2023年3月7日アクセス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?