レゴパーツ 呼び名の基本 "カテゴリ編"

レゴはシンプルなブロックで無限の創作ができると謳われていますが、実際には様々なパーツの種類があります。2019年時点での調査によれば、形状の違いだけでも3,700種類以上のパーツ数があると言われています。

いくつかの公式セットを購入して、レゴの組み立てに慣れている方であればレゴにどんな形状のパーツがあるかはすでにご存知かもしれません。それでも、数千ものパーツの中から自分の作品に必要なパーツを見つけだすのは骨が折れるものです。

Bricklink Studioなどの設計ツールや、ECサイトでパーツのバラ売り単位の買い物をしたいとき、目当てのパーツを効率よく探し出すには、どうしたらよいでしょうか。

本記事ではこうした問題を解決するため、パーツの分類体系を紹介します。また、こうした分類方法が分かれば、家にあふれかえるブロックを整理することにも役立ち、お掃除がはかどるかもしれません(?)

パーツの分類

Bricklink Studioや通販サイトでは、以降に紹介するカテゴリ体系でパーツが分類されているケースが多いです。理解しておけば目的のパーツを効率よく探し出すことができます。またチームで制作作業にあたる際には「ここは2x2のタイルを使って…」などとパーツの具体名を使えば、お互いのコミュニケーションもスムーズになるでしょう。

なお本記事は、よく使用するパーツのカテゴリの紹介を目的にしているため、網羅性のある完全リストというわけではありません。

ブリック(Brick)

レゴブロックと言ったらコレ、という一番基本のパーツです。厚みがあるのが特徴で、建物の壁面など高さがあるものをまとめて作るのに使います。

「ブリック」は英語でレンガのこと、またイギリス英語では積み木の意味もあるそうです。実は海外ではブロックではなくブリックというのが面白いですね。

幅・高さの違い、丸いもの、アーチ状のものなどブリックにも様々な種類があります。

プレート(Plate)

前述のブリックよりも薄いパーツです。細かな表現をすることができます。ヘリコプターのプロペラのような細長い形を表したり、重ねて模様を作ったり、芝生や砂漠など制作物の世界観を表す際の土台に使ったりします。

プレートには長さがあるもの、幅があるもの、など様々な種類があります。

ブリックを重ねていったあとにお互いを接合する用途に用いることもあります。厚みはブリックのちょうど1/3でできているため、プレートを3枚の倍数で使っていけばブリックと高さが揃い、お互いを接合できます。

プレートの厚みとブリックの関係については別の記事を書いていますのでそちらも参考にしてみてください。

タイル(Tile)

大きさや厚みはプレートに似ていますが、接合するための突起部分(いわゆるスタッズ/ポッチ)がない、表面がツルっとしたパーツです。

制作物を完成させる際に、レゴらしい突起を残したくないという場合に、制作物の表面をタイルで覆うことでスムーズな仕上がりになります。その他にも滑り台のようなパーツどうしを滑らせる仕掛けを作るときなどにもタイルは使われます。

最近では「Lego DOTS」と呼ばれる、細かなタイルで模様や文字を作るためのキットが公式から販売され、タイルの用途が広がりました。

ちなみに表面がタイルで覆われていると表面を拭き取りやすいので、ホコリが溜まったときの掃除も楽です。

スロープ(Slope)

断面が傾斜しているパーツです。1つのパーツ内で高低差があり、直線的なものと、丸みを帯びたものとで、2種類があります。

直線的なスロープは住宅やお城などの屋根として用いられるほか、自動車や宇宙船などのバンパーなどで流線型のデザインを表現するために使われたりします。

特に丸みを帯びたものものは、レゴ特有の角ばったデザインを緩和するため、曲線を描くのに適しています。

直線的/曲線的の種別のほか、幅・高さ・斜度の違いに応じたパーツが用意されています。これらのパーツを使いこなせるようになれば、単調な(悪い意味でレゴっぽい)四角い形状ではなく、丸みを帯びたなめらかな作品をつくることができます。

バー(Bar)

基本的には細長い棒状のパーツです。他のパーツに接続するための凹凸がついているタイプと、特に接合部は何もないただの棒があります。後者の棒状パーツは、通常のブロックと同じ素材の硬いものと、曲げられるタイプの柔らかいものがあります。

また「バー」という名前とは直感的に反しますが、フェンスやハシゴの類もこのカテゴリに分類されます。

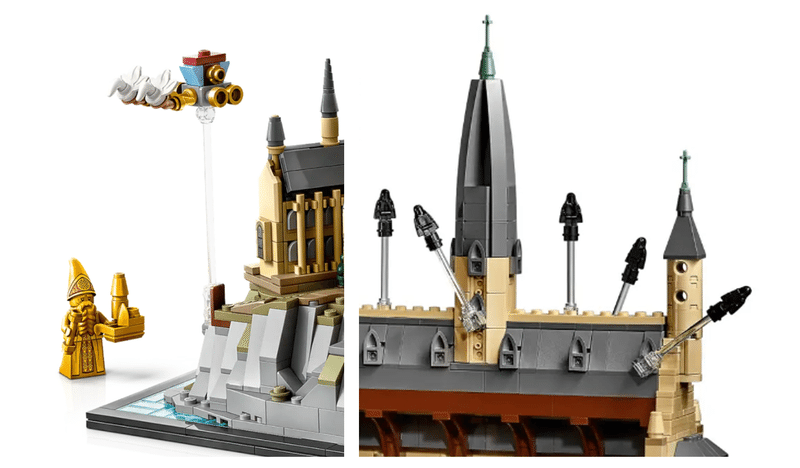

バーは旗や信号機などのポール、宇宙船の銃砲やアンテナ、蝶番(ちょうつがい)などの仕掛けギミックに用いられます。また透明なバーは、乗り物やキャラクターを「宙に浮いてる感」を演出をするのに使われることもあります。

(公式セット76419と71043、画像はLego.comより)

ヒンジ(Hinge)

ヒンジは蝶番(ちょうつがい)という名前の通り、ブロック同士を接続した上で、その間を好きな角度で固定したり、扉・フタなどの開閉に用いるパーツです。

通常、レゴは角度が垂直・水平方向にしか積み上げられませんが、ヒンジブロックを使えば、角度が自由に調整できるため「斜めの壁」や「斜面・坂道」などを作ったり、くねくねと曲がった曲線をつくることができます。

ヒンジには角度が自由に決められるものと、ツメがついていて20度刻みで角度が固定できるものがあります。

テクニック系パーツ(Technic Brick, Pin, Axle)

*画像には白色のピースがありますが、実際のピンの色は限られています。

テクニック系パーツは「Lego Technic」というメカニカルな機構を活かしたシリーズでよく使われるパーツです。中空のブロックにシャフトを通すことで、クレーンの伸縮のように動きのある構築物をつくることが可能です。またギアを組み合わせたり、それを電動モーターとつなぐことで、回転するギミックをつくることも可能です。

テクニック系パーツは通常のブロックと互換性があるので、ブロック同士の接続や角度づけにも使われることがあります。通常のブロックやプレート同士の接続方法よりも、脱着が簡単にできる特徴もあります。

テクニック系パーツのうち、通常のブリックと同じ厚さ のもので中空の穴が開いているものを「テクニック・ブリック」、その穴に差し込んで留まる接続ピースを「テクニック・ピン」、回転できる車軸を「テクニック・アクスル(Axle:軸)」といいます。

このため建物どうしを接続したり、離したり、並べかえがしやすい。

とはいえ、普段は好きに呼べばいい

今回ご紹介するカテゴリの分類は以上になります。それぞれの紹介で、使用例については触れましたが、実際の各パーツの実際の用途については実際の公式のレゴセットや組み立て説明書をよく観察してみてください。意外な活用方法が発見できるかもしれません。

これまでにご紹介した名前はあくまで共通言語としての呼び方です。ご家庭では、もちろんオリジナルの命名を自由にしていただいて構いません。(ちなみに、わが家ではプレートのことを「板レゴ」、つるっとしたタイルのことを「つるレゴ」などと言ったりします)

レゴコミュニティでも個別のパーツについて、俗称のようなものがあります。Jumper PlateやCheese Slopeがその例です。ぜひユニークな名前をつけて家族間の会話を盛り上げみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?