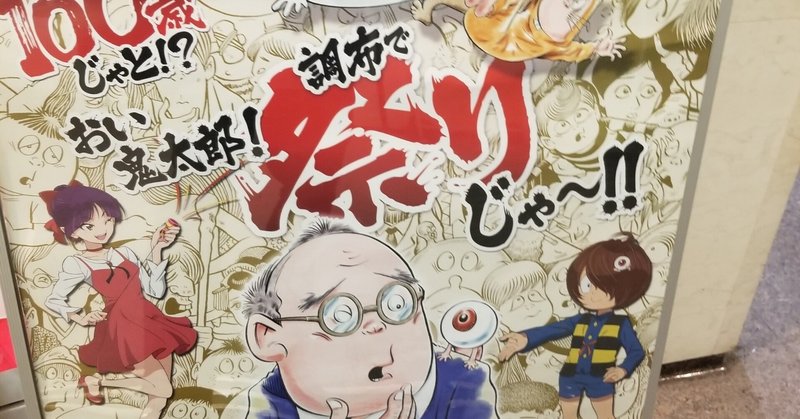

ゲゲゲの調布へ。

11月30日はゲゲゲ忌で調布は賑わう。

東京名誉都民であり調布市名誉市民である水木しげる先生の命日だ。

水木先生は日本の妖怪文化を拡散・定着させた漫画家。その功績はラフカディオ・ハーンこと小泉八雲に並ぶかそれ以上であろう。

筆者こと僕も、子供の頃は妖怪図鑑を読み漁り、名作「ゲゲゲの鬼太郎」は聖書でありアニメは三期(ヒロインのユメコが登場、歴代最高視聴率らしい)の世代(1985ー1988)である。

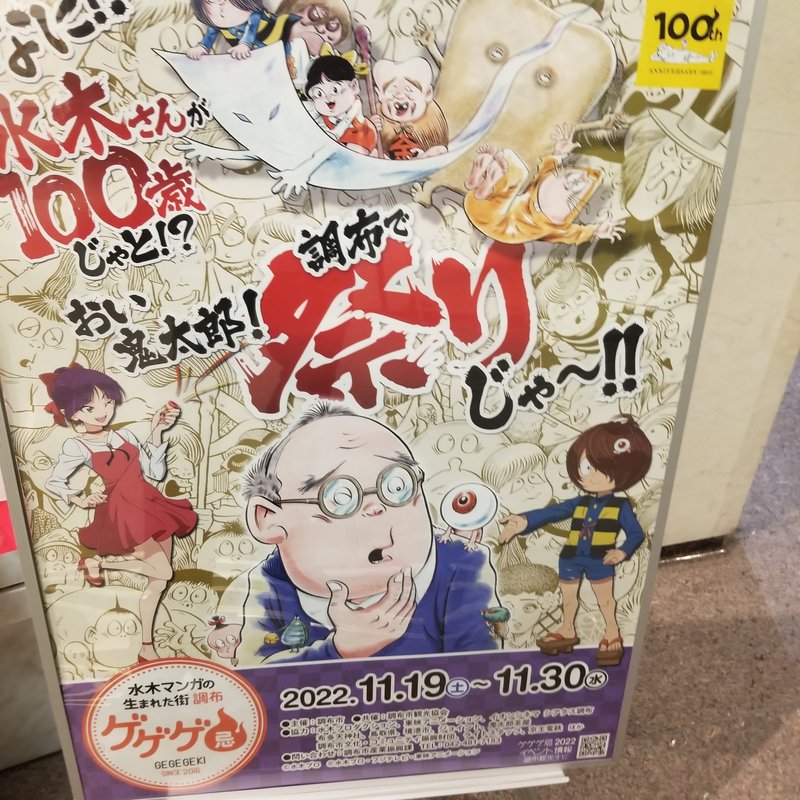

しかも今年は生誕100周年。11月19日20日の土日は駅前で盛大な祭りがあったようで、コスプレイベント、故郷鳥取境港市の蟹汁が振る舞われたり、演奏会やキャラクターショー。

残念ながら平日に調布に訪れ、調布駅前は日常の賑わいしかなかったのだが、それでも各名所にてゲゲゲのイベントが楽しめた。

水木しげる先生こと、武良(むら)茂。鳥取境港市出身で、幼い頃は訛りで、自分の名「しげる」が発音できず「げげる」と発言していたらしい。

調布といえば深大寺、深大寺といえば鬼太郎茶屋。日本の妖怪の定着と子供たちへの伝承に大きな役割を果たしている水木先生はまさに調布

の神様である。

ぬりかべ、一反木綿、砂かけ婆や子泣き爺など、ビジュアルも曖昧な日本各地の妖怪に、そのキャラ(姿)を作り出し、今や子供たちが知る日本各地の古来からの妖怪は水木キャラのイメージが強い。

鬼太郎茶屋にはそのような妖怪たちにたくさん出会え、子供たちにも人気のスポットだ。

水木先生が住んだこの調布の町を僕は以前郷土資料館とともに記事にしたが、この2022年ゲゲゲ忌にも行ってきた。改めて調布の神様水木先生の姿と、妖怪の町調布を皆様に見てもらいたい。

布多天神社へ。

先述の通り、平日のため、土日の調布駅前のゲゲゲ横丁ゲゲゲの森は終わっていた。

そのため、まずどこで鬼太郎や妖怪と水木先生らのキャラに出会えるか。

時間は午後2時。やはりまずは布多天神社、調布の総鎮守であり、鬼太郎の森のモデルでもある場所だ。

何より、ゲゲゲ忌にのみ特別の「鬼太郎御朱印」がもらえる。かねてよりほしい御朱印で、神社の御朱印は普通午後四時には終わるため、まずはここを目指す。

菅原道真公も祭神で牛の使いが。

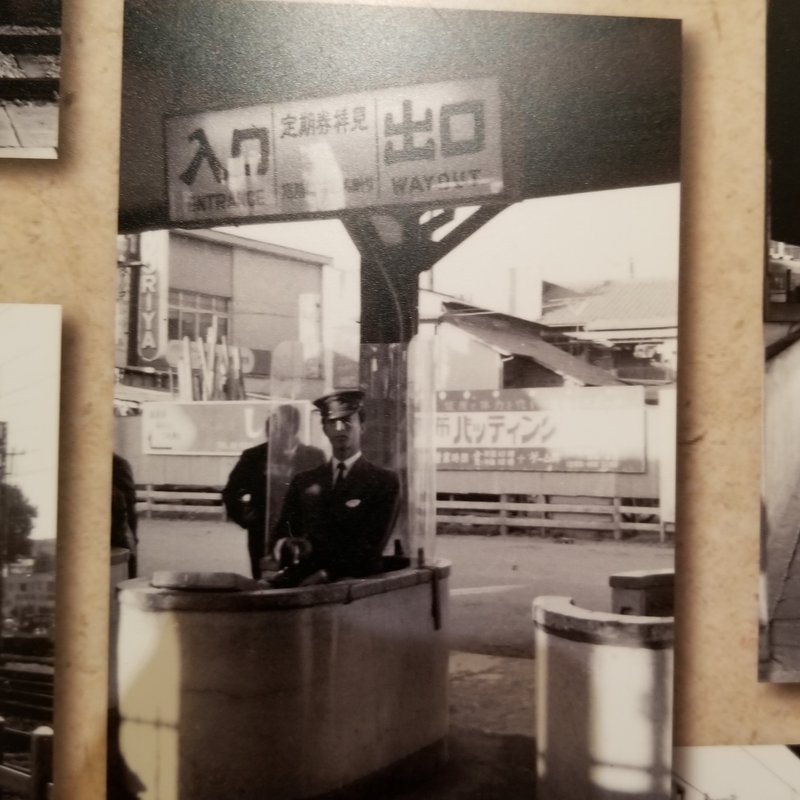

昔の調布の町の景色の裏手に、妖怪が出そうな雰囲気があったのだろう。

神様、妖怪様、鬼太郎様。

調布駅に戻る。

神社と駅につながる天神通りも鬼太郎のオブジェ。

水木先生が呼び寄せた?

店としては焼肉屋やホルモン屋に焼き鳥屋など。食肉加工の店が多い町は、昔もそういう業者が集まる場所(牛馬加工に携わる人々)が多いものだが、調布もそうなのか、歴史の裏付けはできてない。

さて、とりあえず駅前のパルコ五階にて鬼太郎商店があるため向かう。

グッズをいろいろ買うため、財布を広げたいところだが迷う。

手拭いの鬼太郎のデザインがかわいらしいが、手拭いなんて使うのか、とか。

クリアファイルが手頃だが、たくさんあるし、とか。

結局、以前深大寺で買い、常時使用しているこのトートバッグにつける缶バッジを。

そして、いつかまた岩手の遠野という妖怪の聖地に訪れたときの勉強に遠野物語を。

買いながら、頭の中は次行くスポットを考える。正直、駅前広場にまだゲゲゲの森やゲゲゲ横丁の面影(店など)があると思ってたが、19日20日の土日で完全終了だったようだ。

あとは調布文化会館「たづくり」に水木先生の原画のギャラリーが、五時まで。

今の午後三時過ぎ、どうするか。

やはり深大寺に向かおう。よく行く場所なのだが、鬼太郎茶屋はこのゲゲゲ忌でどれほど盛況か。あと蕎麦食べたい。

調布駅からバスで数分、さっと行ってギャラリー見て帰ろう。

深大寺へ。

バス停から深大寺へ向かう町並みもよいものだ。

冬枯れの凛として冷たく引き締まった空気に、陽射しが差し込む暖かみ。

そこに映える、紅葉の赤。

深大寺入り口の鬼太郎茶屋へ。

チビッ子と家族が写真をとり、妖怪文化の伝承が成されているのが喜ばしい。

外観は、前書いた記事にて。

ちゃんと一流のブロガーなら載せるべきでしょうが、下手くそですいません。

グッズがならび、カフェもある鬼太郎茶屋。調布の神様、水木先生のパネルも。

写真撮影もSNSアップも、むしろ#つけて拡散してほしいと。

僕みたいな記事書きたい人にとり、ありがたい。

水木先生がむしろ天国で推しているようで。

楽しいな♪楽しいな♪

いつもの鬼太郎茶屋、やはり盛況。

見届けて蕎麦食べて帰ろうと思いきや。

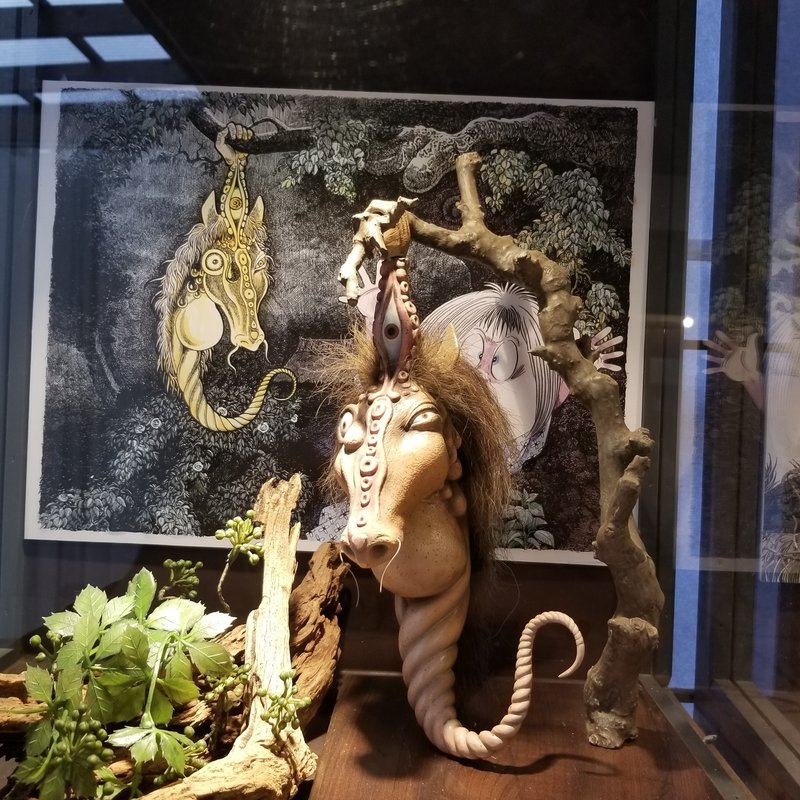

茶屋の2階に、妖怪の人形の展示が。

実はこれが文化会館のギャラリーに次ぐ今日の目玉の1つになった。

常設なのか、ゲゲゲ忌の特別展示なのか。

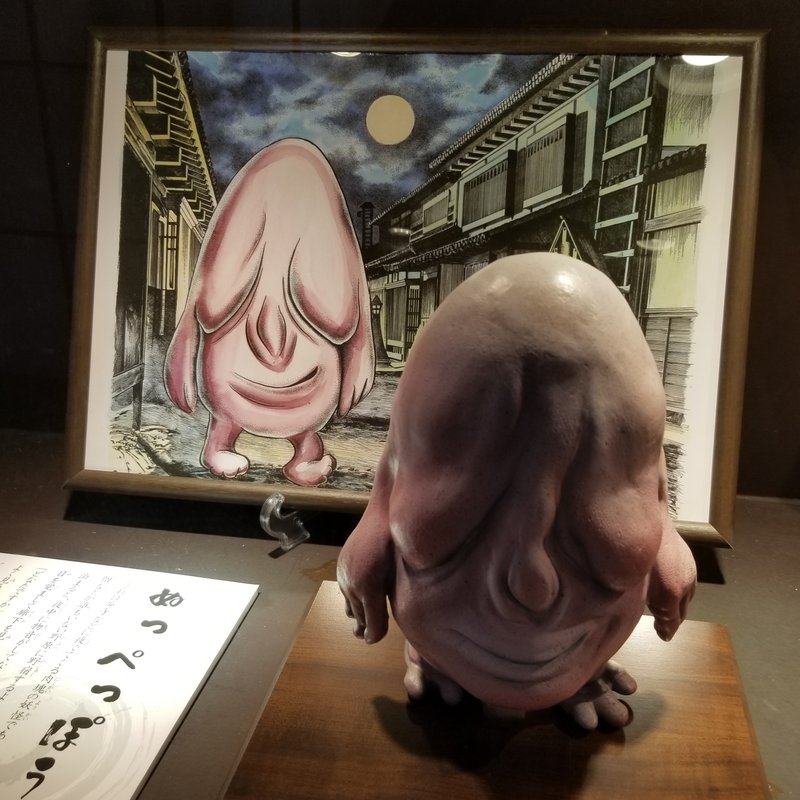

な2階の小さな部屋ですが、中央に全国の妖怪の人形(フィギュア)が。

部屋のまわりには、様々な妖怪をリアルなフィギュアとともに紹介する展示。

まず、一つ目。

正直、衝撃的でした。

怖い。しかし、味がある。

カッコいい。すげー。目が離せない。

ただ、グロに耐性ない人はダメかも。

そんな妖怪「首かじり」さんを載せます。

以下、そんなリアルな妖怪フィギュアが続くので、ダメそうな人は下の「調布の神様、水木先生」の項目にワープしましょう。

オバケ屋敷の人形とかことごとくダメな人はスルー推奨です。

行きますね。「首かじり」。

グロ耐性ある人は何てことないのだが、自信ないけど興味ある人は、心して見てね!

フィギュア、入りまーす。

けど、すごい。

アングル変えまーす。

説明を読みながら、僕は食糧難、「飢饉(ききん)」も考えてみる。

人は飢餓という極限状態に追い詰められると、日常の常識なんかは通じない、ふだん食べないものも食べる。

これは日本の飢饉もそうだし、中国の歴史、ウクライナのホロドモール、または遭難という危機における飢餓。

墓を掘り遺体を食べるのも恐ろしいが、それを戒める伝承としても恐ろしい。

平和な今、ただこれを「こわーい」で済ませるだろうが、いざ追い込まれたらどうなるか。

などと妄想しながら、この妖怪の迫力に圧倒される。

さて、これから延々と妖怪フィギュアが続きます。

これが妖怪なのか。

怖いの続いてもドキドキしぱなしなので、合間に水木先生はさみます。

生きていれば100歳。先生のイマジネーションと、先生が紡ぎ出す物語。

はい、行きまーす。三体目、泥田坊さんでーす。

各地の妖怪の伝承とキャラ化。日本の文化と民俗を愛し残そうとした小泉八雲ことラフカディオ・ハーンにも通じますね。

妖怪は、神様だったり、噂に尾ひれはひれがついたり、奇形や奇癖をもつ人への差別だったり。

昔の人が産み出した、信仰や物語、キャラ化。

漫画や地域の歴史や民俗が好きな僕ですが、漫画や歴史に出会う幼児の頃から妖怪図鑑を読み漁ってきた僕は大好きなジャンル。

ただ、そんなに詳しいわけではない、勉強不足の素人です。

近藤勇は調布の出身。

「掃除しないと、こんな変態がなめにくるよ」てことか。

たしかに掃除は、正しく生きる基本。

ただ、垢をなめるて、子供とかやりそうだな。

はなくちょ食べたりとか。

ネット社会が進んだ現代、「垢なめる」とは、「アカウントをなめる」ということで、これはどういうことなのかというと、

などの妄想もしてしまう。

が、なぜ小豆!?

甘いもの食べたかったんか?(餡子の原料)

小豆をこさえ、おいしい餡子(あんこ)で饅頭を食べさせようとしてくれるのか。

思いやりの妖怪なのか。

てか、油すましって何だよw

コペンハーゲンの世界三大がっかり「人魚像」より迫力半端ない。

雄叫びが聞こえそう。

ただの覗きじゃん。

壁に耳あり障子に目ありー。

明治のイギリス人探検家イザベラバードが、日本紀行にて「部屋の障子に穴が空き多くの人々に覗かれた」と、異人見たさの日本人の好奇心とプライバシーの無さを描いたエピソードがあったが。

目々連ですよね。

一反木綿、子供の頃から絶対にお前「飛ばされた洗濯物だろ!」と思ってました。

鹿児島出身で鬼太郎のアニメで九州弁しゃべったのも愛らしい。

満喫したー!!

思わず「来てよかった」とつぶやく僕、観客が僕以外いなかったので、茶屋の店の盛況ぶりに比べ静かなこのお宝スポットにてムフー!と得意気になる僕コミュ障。

さて、蕎麦屋。

時刻は午後三時40分ごろ、僕の中で最高の胡麻だれ蕎麦食べさせてくれた「雀のお宿」がまさかの営業時間終了!

軒並み閉まるのは、やはり寺務所が四時に閉まるのと関係が?

しかし何とか境内外のバス停近くの蕎麦屋が空いていて、胡麻だれは無いが「にしんそば(冷)」を注文。

緑がかった新そば、僕の好みの細麺。

思い切りたぐると、やわらかで滑らかな口当たり。

噛めばシャキシャキ、口に広がるそばの香り。

一気呵成に食べてしまうそばは飲み物かもしれません。

四時過ぎ。

バスで調布駅に戻り、文化会館「たづくり」のゲゲゲギャラリーが五時に閉まるらしいので向かわんとす。

けど調べると、調布の地元野菜などが売っている「にぎわいの里」てところがあるらしい。

僕はよく旅をすると地元野菜を買いに行く。

特に最近は「つぶやき」に書いたように、僕の好きな八丁味噌を使った具沢山味噌汁こと、「なんでもぶちこんだ味噌鍋」を楽しんでいる。

これは、ギャラリーよりも行かなければ!

と徒歩15分、到着。

すべて営業時間終了してた。

やばい。ギャラリーは諦めていたため、これで「この旅、終了(ギャラリーはまた後日)」になってしまう。

僕はギリギリでも見学しようと、調布駅を目指す!

なんとかダッシュで午後四時40分、調布駅近くの文化会館「たづくり」に到着!

ギャラリー、おお! 午後六時までだ!

何だかんだで、ラッキーなのです。

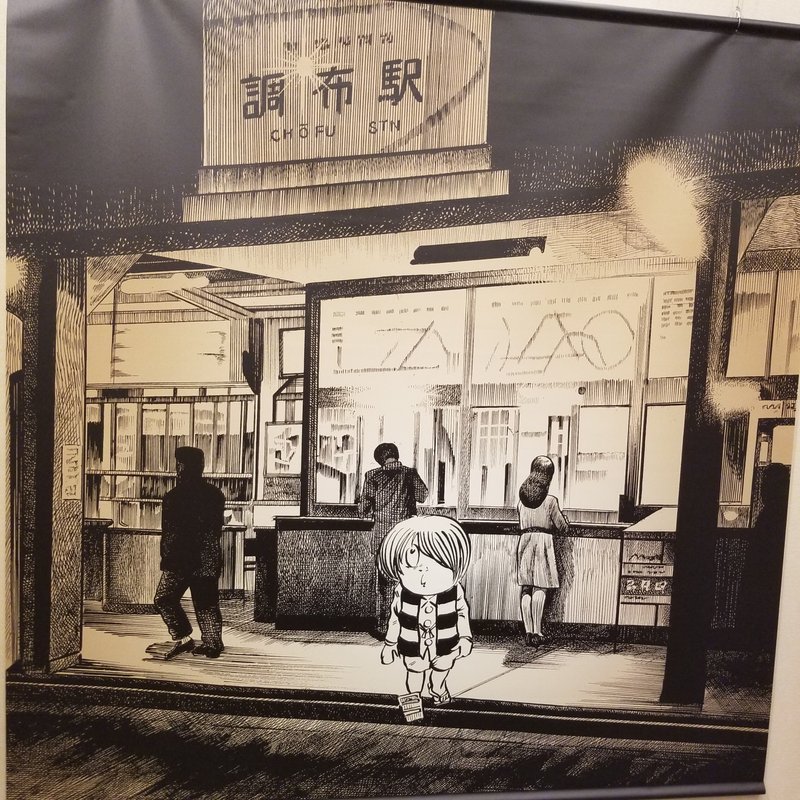

調布の神様、水木しげる

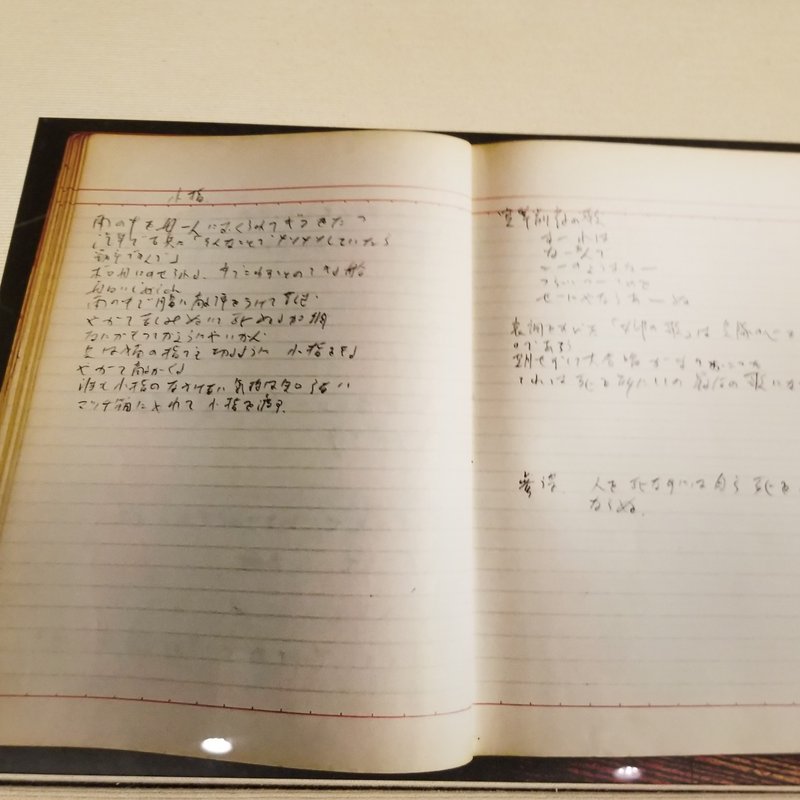

絵を描くのが好きで才能にあふれていたようですが、普通のことができない人だったようで、いろんな仕事に失敗していたようです。

爆撃により片腕を失いマラリアに苦しみ。

戦場は先生に大きな影響を与えました。

いまや未婚率あがり、今年の結婚のきっかけのトップがマッチングアプリだったりする。

美術学校にも入る。絵は画家に並ぶほどで、鬼太郎でも、リアルな風景に独特なキャラ化された妖怪が映える。

今の漫画家で、背景は写真などをトレースして、リアルな絵とキャラを描く方々が多いが、水木先生はすでにその手法をとっていた。

紙芝居作家や貸本作家、なかなか芽が出ない貧乏だったようですが、後に漫画の神様手塚治虫が嫉妬するほどの漫画史の偉人に。

さあ、ギャラリーへ!

撮影はむしろオススメされました!

このゲゲゲ忌だけの展示、水木先生の絵と調布の町をお楽しみください。

水木先生のように辛い経験を駆け上がった人こそ、この言葉が偉大に思う。

仕事の書類を鞄にぶちこみ、逃げるようにゲゲゲ忌を満喫してる僕にささる言葉。

あっという間に通過するからこそ、ひとつひとつ愛でたいな。

そんな心の余裕というか、ダメだ情緒不安定だなあ。

勢いよい鼻息が、水木キャラの醍醐味!

押切蓮介先生とか、もっと継承してほしい!

劇画だ…

終わりに。

ほか、多くの精神を受け継いだ人々が。

先生、僕もその一人と言ってよいですか?

ムフー!

満喫したなあ。

けど、鬼太郎のトートバッグがひたすら気持ち思いのが、ここにある大量の書類。

このあと、僕は仕事の書類をさばきに、ファミレスで三時間、サラダとドリンクバーだけの迷惑客になるのでした。

ムダにペンダコ。

完。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?