古代ローマ軍の武器と戦い方について①

1. はじめに

戦後の日本では軍事が過度に嫌悪され、歴史研究においても軍事史研究、とくに兵器や戦術、戦闘経過といった純軍事的な歴史、つまり戦史に注目した研究はあまり活発に行われてこなかった。しかし、戦争とは歴史に大きな影響を与える出来事の1つであり、戦史を研究することは歴史学全体にとっても非常に重要と言える。

本稿では歴史上武勇で名高い古代ローマ軍を取り上げ、彼らがどのような武器と戦い方を用いて戦闘を遂行したのかを解説する。そして、戦史に興味を持っているものの知識がないためになかなかそれに触れられないという人々に、本稿が戦史的知識の断片を提供し、そのような人々の戦史研究、ひいては歴史研究の一助となることを願う。

また、字数が非常に多くなったので第1回と第2回に分けて投稿する。今回は古代ローマ軍の武器について記述し、その戦い方については第2回で記述するので、時間があれば両方に目を通してほしい。

2. 刀剣

ここからは古代ローマ軍が使用した武器について解説する。まず注意点として、彼らによって用いられた武器は多岐にわたるため、ここでそのすべてを取り上げることはできないことに留意してほしい。また、ここでいう「武器」には個人によって携行される武器のほか、大型の兵器も含まれる。

最初に古代ローマ軍が使用した携行武器について解説する。まずは刀剣から見ていく。ローマが建国された時期は青銅製の剣が主流だった。もちろん当時のローマ軍も例にもれず青銅剣を使用していた。彼らが使用した青銅剣は2つのタイプで、触角剣とヴィラノーヴァ型というものだった。前者は全体が青銅でできており、柄頭が「蝶の触角」のような形をしていることから「触角」剣と呼ばれる。後者は刃が青銅で、柄が木や動物の骨でできている。触角剣のほうがヴィラノーヴァ型よりも長く、操作性では劣るが斬撃力で勝る(長田(2019) pp.186~7)。

紀元前5世紀になると、シポスというギリシア発祥の剣が使用されるようになった。この剣は中央部が細くなるウエスト型の剣身をもつ。「シポス」というギリシア語は本来剣全般を指す単語だった。シポスは第2次ポエニ戦争でもローマ軍の主力剣として活躍した(長田(2019) p.187)。

つぎに古代ローマ軍を代表する剣を紹介する。それはグラディウス・ヒスパニエンシスという剣である。この剣は現代において一般的にグラディウスと言われ、ここでもそう呼称するが、「グラディウス」という単語は本来「剣」という意味であり、特定の種類の剣ではなく剣全般を指していた。そのため、当時の史料に「グラディウス」という単語があっても、ここでいうグラディウス、つまりグラディウス・ヒスパニエンシスを指していない場合があることに注意しなければならない。グラディウス・「ヒスパニエンシス」という名前からも分かるように、この剣はヒスパニアの剣のデザインが取り入れられている。長い切っ先は刺突力を向上させるため、金属で補強された鞘は携帯性を向上させるためにそれぞれ取り入れられた。ただし、完全なコピーではなく、もととなった剣と初期のグラディウスの共通点はこの2点ぐらいであり、その刃渡りは元の剣よりもかなり長くなっている(長田(2019) pp.180~90)。

グラディウスは長期にわたって使用されただけあって、非常に豊富なバリエーションが存在する。ここからはそれらのいくつかを紹介する。

数あるバリエーションのなかで最も有名なのがマインツ型(図1)と呼ばれる種類だ。剣身はウエスト型もしくは平行型で、時期が下るにつれて幅が太くなっていく。刃渡りは初期のグラディウスと違ってかなり短くなっており、平均して50cmほどである。正面から見ると楕円を半分に割ったような形をしている鍔が特徴的で、六角形の柄と楕円形の柄頭をもつ。鞘には装飾のために金属製のパネルが取り付けられた。マインツ型は1世紀後半まで運用された。ここでは詳しくは見ないが、6種類の細かいバリエーションが存在する(長田(2019) pp.190~1)。

1世紀後半からはポンペイ型が導入されはじめた。剣身は平行型をしている。切っ先は短く、一部のタイプは太い。この切っ先の形状から刺突に用いられた際の貫通力が向上していると判断できる。また、「一部のタイプ」という記述から分かるように、ポンペイ型にも複数の細かいバリエーションが存在するが、ここでは詳しく見ることはしない。そのほかの特徴として、柄頭が球体状なことと、マインツ型よりも小型なことが挙げられる(長田(2019) p.191)。

2世紀にはいると、ドナウ川流域にいるガリア人の剣から影響を受けたグラディウスが登場する。それはリングポメル型と呼ばれ、その名の通り柄頭がリング状になっているのが最大の特徴である。そのほかの特徴としては、グラディウスの鍔は一般的に木製か骨製であるのに対してこのタイプのそれは金属製であることが挙げられる。2世紀後半にさかんに使用されたが、3世紀には使用されなくなった(長田(2019) p.192)。

グラディウスの話はここで区切り、ここからは別の剣について話をする。1世紀後半に登場したスパタという剣がある。このとき一般に使用されていたグラディウス(ポンペイ型)と異なって刃が細長い長剣で、切っ先が短いのが特徴的である。これにも複数のバリエーションが存在し、イギリスから出土したニューステッド型というタイプが最古だとされる。もともとは騎兵が馬上から敵を斬りつけるための剣だった(長田(2019) p.193)。

2世紀後半からローマ軍の主力刀剣がグラディウス(このときは短剣)からスパタに移行していった。現在発見されているローマ軍の刀剣で、2世紀前半とされるものは刃渡り50cmほどの短剣なのに対し、2世紀後半以降とされるものは半分以上が刃渡り60cm以上の長剣であるということは、その時期にローマ軍が短いグラディウスから長いスパタを多用するようになったことを示している。2世紀のスパタのなかには「軟鉄と鋼を重ねた棒を捻じったものを芯に、その周囲を硬い鋼で覆う」模様鍛造法という製造法で作られたものがある。この製造法は剣に高い耐久性と柔軟性、さらには装飾性まで与える(長田(2019) p.193)。

スパタにもグラディウス同様多彩なバリエーションが存在し、時代を重ねるにつれて剣身が長くなる傾向がある。3世紀、スパタがほぼ完全にグラディウスに取って代わったこの時期には、シュトラウビング型とラウリアクム型の2つが存在した。前者は細長い剣身に短い切っ先、後者は幅広で(スパタとしては)短い剣身に長い切っ先という正反対の外見をしている。ラウリアクム型はポンペイ型グラディウスをもとにしてできたという説もある(長田(2019) p.193)。

4世紀には剣身の長さが平均して80cm超となった。この時期にはシュトラウビング型から発展したEjsbøl型とイレロプ型というバリエーションが登場する。これらの違いは刃の形状で、Ejsbøl型は先細った刃を、イレロプ型は平行な刃をそれぞれ持つ。また、ラウリアクム型から発展したオステルブルケン型というバリエーションも登場した。これはラウリアクム型よりも剣身がさらに幅広になり、切っ先が短くなった。より斬撃に適した形状に進化したと言える(長田(2019) pp.193~4)。

ローマ軍に使用された刀剣には長剣、短剣以外にダガーも存在する。そのなかでも広く用いられたのがプギオだ。プギオはヒスパニアが起源で、前153~133年のヌマンティア戦争時にローマ軍に鹵獲されたことを契機としてローマ軍でも使用されるようになった。前1世紀前半にはローマ兵の標準装備の1つとして支給品の中に加えられた。前期型(前2~1世紀)と中期型(前1~後2世紀前半)と後期型(2世紀後半~3世紀)に分けられる。前期型と中期型はともに細身の刃を有するが、前期型は装飾が少ないのに対して中期型は精巧な装飾がほどこされているという違いがある。後期になると装飾は再び少なくなり、刃が幅広になった。全体的にどんどん大型化していく傾向があった(長田(2019) pp.195~6)。このダガーは汎用性が高く、日常作業でも用いられた(マティザック(2020) p.106)。

3. 槍

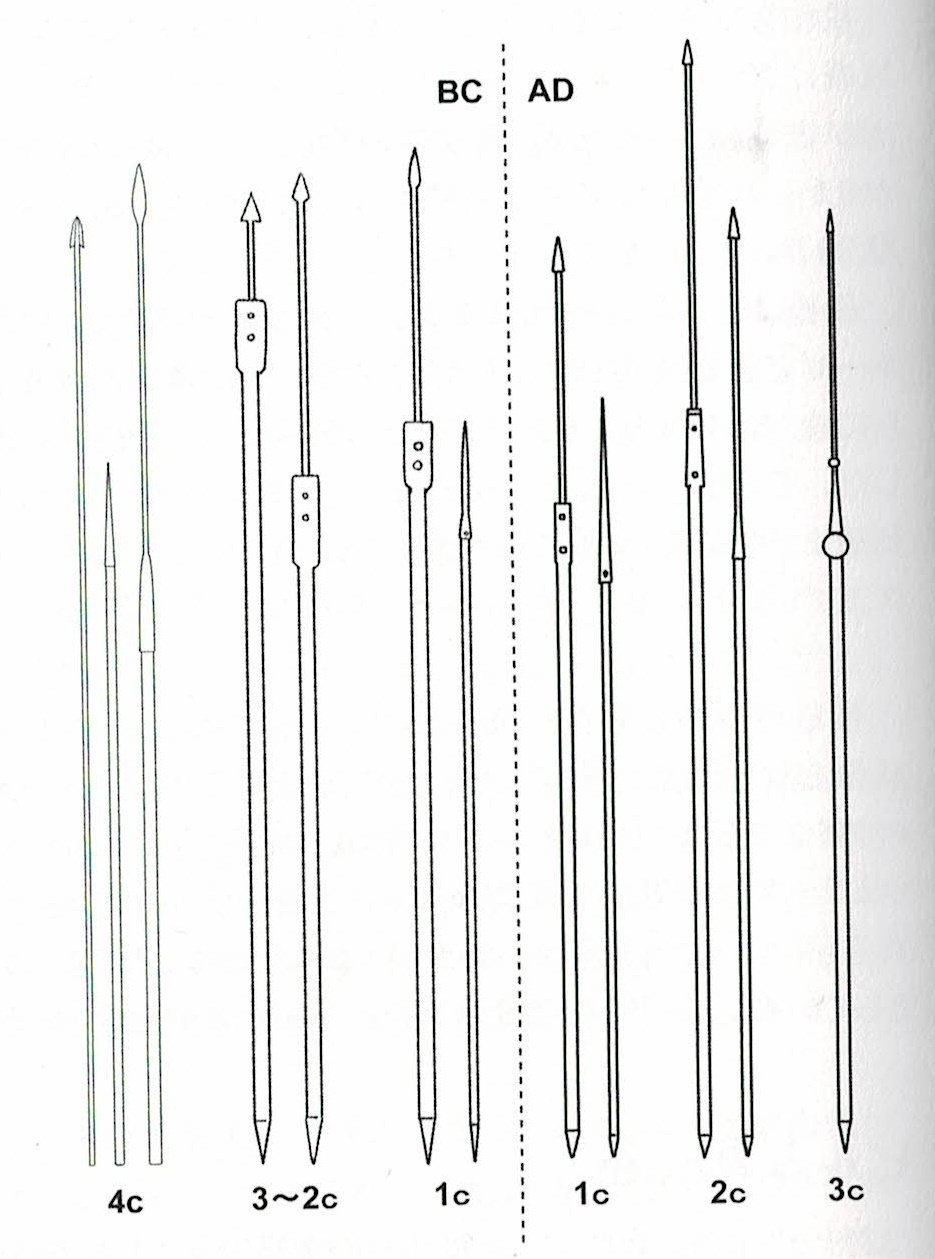

刀剣は以上として、ここからは古代ローマ軍の槍を紹介する。ローマ軍が使用した槍の中で最も有名なものはピルム(図2)という投槍である。古代ローマ軍を代表する武器とも言えるピルムは、ヒスパニア人の槍やサムニウム族の槍など、数種類の槍が原型となったと思われ、重ピルムと軽ピルムの2つに大別できる。この2つは柄と頭部の接続方法によって区別される。重ピルムは茎式という接続方法を採用していて、柄に頭部の茎を差し込んでボルトで固定するタイプである。それに対して軽ピルムはソケット式で、頭部のソケットに柄の先端を差し込むタイプである(長田(2019) pp.199~200)。重ピルムが一般的なピルムと言える。

一般的なピルム(帝政期)は120cmほどのトネリコでできた柄の先端に鉄製で首長(約70cm)の頭部が差し込まれ、ボルトで固定されている。この先端部分は三角形になっていて重りとして機能する。その辺りに丸い重りが追加で取り付けられることもある。柄の末端は少し尖っている。ピルムの特徴として壊れやすいというものがある。とくに頭部が破損しやすい。というのも、頭部は鋼と比較して脆い鉄からできているうえ、首がたいへん細長いので、すぐに折れ曲がってしまうのだ。この特徴は意図的にピルムに付与されている可能性が高い。頭部を固定するボルトの1つがわざわざ壊れやすく作られているものが発見されているからだ(マティザック(2020) p.107)。

一見欠点にしか思えないピルムのこの特徴は何を目的としているのか。もちろん、製作者は現場の兵士を困らせてやろうとしてピルムの頭部の耐久力を下げているわけではない。この壊れやすさにはしっかりとしたメリットがある。まず、投げ返されないというメリットである。ピルムは投げて地面に落ちると破損するので、ローマ兵が投げたピルムを敵が拾って再利用するということができないのだ。もう一つのメリットは、敵の盾を使用不可能にできることである。敵の盾にピルムが突き刺さると、ボルトが外れ、盾を貫いた衝撃で首が折れ曲がった頭部だけが、盾に刺さっている状態になる。いくら首長とはいえ頭部は引き抜くには少し短い。そのうえ、折れ曲がっているのでまっすぐ引っ張ってもなかなか抜けない。頭部が刺さった盾は白兵戦では扱いにくいことこの上ないので、結局敵兵は盾を放棄するしかなくなるのである。また、ピルムには重いという欠点もあるが、その重量のおかげで威力は十分に高い(マティザック(2020) pp.107~9)。

つぎは少し変わった槍を紹介する。これも投槍だが、非常に小型で槍というよりダーツである。それはプルンバタという武器である。正式名称はHasta Plumbataで、愛称がいくつか存在する。サイズは大きいものから小さいものまであるが、概して現代のダーツよりもかなり大型である。返しのついた穂先と木製の柄、矢に使われるのと同じ羽から成り、穂先と柄の結合部は鉛で補強されている。この鉛は重りの役目も果たす。このように現代のダーツと様々な違いがあるプルンバタは、投げ方も現代のダーツとは大きく異なる。羽の後方に柄の後端が突き出ており、そこを握って「ソフトボールのように下投げする」のが最も効率の良い投げ方とされる。ローマ兵はプルンバタを盾の後ろに取り付けたり革製の袋に入れたりして5本程度を携行した。射程距離はかなり長く、弓矢よりも長距離を飛翔するということもあったようだ(長田(2019) pp.202~3)。

ピルムやプルンバタのような特異な形をした投槍だけでなく、一般的な手持ちの槍も使用された。普通の槍も強力な武器で、盾で防がれてもその表面を滑って敵の顔や足に穂先が届くこともある。槍は密集隊形で使用されるとより強力な武器になる。また、手持ち槍としても投槍としても使用できるものが多く、ローマ軍はそのような「両用槍」を投擲するときはAmentumという革製の紐を利用した。これを使って槍を投げると、槍が回転しながら飛翔するので、ジャイロ効果によって飛距離や安定性が飛躍的に向上する(長田(2019) pp.197~9)。

4. 飛道具

つぎにローマ兵が使った飛道具を見ていく。まずは銃器登場前の飛道具の代表ともいえる弓についてである。

初期のローマ軍が運用していた弓は丸木弓だった。これは全体が単一の木材から作られた弓のことで、後述する複合弓と比べて威力や精度に欠ける(長田(2019) p.204)。

その後、複合弓が導入されていった。複合弓とは「木製の本体に角や腱を貼り付け」て作られた弓である。複数の素材が「複合」してできる弓だから「複合弓」なのだ。ローマに伝わった複合弓はスキタイ弓という種類の弓で、東方からギリシア、ギリシアからローマというルートで伝播してきたと考えられる(長田(2019) pp.204~5)。

後5世紀ごろになるとフン族の弓がローマ軍で運用されだした。彼らの弓は複合弓で、グリップ部分に骨が付けられており、握りやすさが向上している。この弓には上下が対称なものとそうでないものが存在し、後者は馬上での使用を想定した弓だ(長田(2019) p.205)。

遠距離から攻撃する方法は弓を射ることだけではない。投石だって立派な攻撃法だ。しかし、手で石を投げるだけでは鎧を破壊することは難しく、生身でも致命傷になるかは分からない。そこで使われるのがスリングという道具である。

スリングは古くから使われてきた飛道具である。この武器は紐状で、中央にポーチがついている。兵士はこのポーチに石などを入れて頭の上で振り回し、十分に遠心力がついたらポーチから弾(石)を飛ばすことができる。軍団兵も補助軍[i]兵もスリングの扱いを訓練されていたとされる(長田(2019) p.205)。石以外に鉛などもスリングの弾丸として使用され、弾丸の中には敵を罵倒する言葉などが彫り刻まれたものもあった(マティザック(2020) pp.226~6)。

5. その他の携行武器

ローマ軍が使用した携行武器は刀剣や槍、飛道具だけにとどまらない。斧や棍棒なども使用された。斧は王政期に青銅製のものが使用されていたが、時代が経過するとローマ軍の武器から外された。しかし、戦斧は3世紀後半から騎兵の武器としてふたたび戦いの舞台に姿を現した。棍棒は重装甲の敵に対してとくに有効な武器で、ローマ軍では4世紀にペルシアの重装騎兵などに対して使用されていた。ローマ軍は木製の本体に金属パーツを取りつけ、棍棒の攻撃力を強化していた(長田(2019) p.204)。

6. 大型兵器

古代ローマは優れた技術力を持っており、それはローマ軍に強力な武器を提供した。それは敵の携行武器では到底敵わない威力や射程距離を誇る大型の兵器だった。

大型兵器の多くは石を飛ばすものか矢を飛ばすもののどちらかである。大型兵器の名称は多種多様で、同じ名前でも時代や著述家によって指すものが違うこともある(長田(2019) p.245)。ここでは混乱を避けるため、矢を飛ばす兵器の名称をバリスタ、石を飛ばす兵器の名称をカタパルトと統一する。大型兵器の多くは攻城戦に投入され、一部の比較的小型で軽量なものは野戦や海戦にも投入された(長田(2019) p.245)。

古代ローマ軍が自分で大型兵器の概念を編み出し、開発・製造を行ったわけではない。ローマ軍がはじめて目にした大型兵器は敵のものだった。第1次ポエニ戦争においてカルタゴ軍が大型兵器を使用していたのだ。その後、ローマ軍は大型兵器の有用性を認めて運用するようになるが、それらを自国で生産できるようになるのは前1世紀頃で、それ以前は敵から鹵獲した兵器を使用した。自国生産が可能になると、カエサルの時代である前50年にローマ軍は大型兵器を制式採用した(長田(2019) p.245)。

バリスタは古代ローマ軍が最初に使用した大型兵器だ。先に述べたようにバリスタは矢を飛ばす兵器で、現代のクロスボウを大型化したような兵器である。ローマ軍の制式バリスタはギリシア式のバリスタから発展したもので、より単純かつ堅牢、そして強力な兵器となっている。帝政のはじめごろから初期型のバリスタがローマ軍で運用されはじめ、クレモナの戦いなどに投入された(長田(2019) p.246)。

バリスタは使用されていくうちにいくつかの改良を施されることになった(図3)。木製だったフレームが金属製になったり、全体の強度が強化されたりしたが、最大の改良はアーム(矢を飛ばすために稼働する部分)の形状が変更されたことである。改良前のアームは弓のような動きをしたが、改良後はより複雑な動きになり、矢に効率よくエネルギーを伝達することが可能になった。そのため同じ張力のバネを使用しても改良型のほうが高い威力をだせる。また、改良後のほうがアームの動きが小さくなったため、周囲の兵士がアームの動きに巻き込まれて怪我をしてしまうという危険が無くなった(長田(2019) pp.246~7)。

バリスタは驚異的な威力をほこる。359年に勃発したアミダ攻囲戦でローマ軍がササン朝の弓兵70人に夜襲を仕掛けられた際には、ローマ軍の5台のバリスタが彼らをいとも容易く撃退してしまった。さらにこの際、バリスタから放たれた1本の矢が敵兵2人を貫くという出来事もあったようだ(長田(2019) pp.247~8)。ちなみに、バリスタで石を発射することや、1回に複数の矢をまとめて発射することもあった(マティザック(2020) p.223)。

バリスタの中には輸送しやすいように車輪がついているものがある。このような兵器はカロバリスタと呼ばれ、2頭のロバで牽引された。荷車にバリスタを据えつけたタイプとバリスタに直接車輪を取りつけたタイプが存在する(長田(2019) p.247)。

つぎに投石兵器カタパルトを解説する。これは基本的に2本のロープ状のバネを捻じり、その張力を用いて石を飛ばす兵器である(長田(2019) p.245)。ただし、釣り合い重りを動力とするものも存在する。シーソーのように動く桁の片端に重りがつけられ、もう片方の端に弾丸となる石がのせられる。そして重りのほうが上がり石のほうが下がる状態で固定される。発射するときには兵士がその固定を解除する。そうすれば、重りのついた側が一気に下がり、反対に石をのせた側は勢いよく飛び上がってその石が飛ばされる(マティザック(2020) p.223)。

また、ロープ状のバネを1本しか使用しないカタパルトも存在し、それはオナガーと称される。「オナガー」というのは雄のロバという意味であり、この兵器の威力が強力で、まるで雄ロバの蹴りのようだということからそう名付けられた。通常のバネ式のカタパルトは先に述べたように2本のバネを使用するが、正確に稼働するためにはそれら2本の張力が同等でなければならないので、職人がそれを調整する必要があった。いっぽうでオナガーは1本のバネで稼働するから、バネの張力を調整するのにかかる手間を省くことができた(長田(2019) p.248)。

ローマ式カタパルト、ことに初期のローマ式カタパルトに共通する特徴として、弾丸として使用する石の重量がギリシア式カタパルトの石よりも軽量だということが挙げられる。ギリシア式のものが発射する石は重さ10~40kgなのに対して、ローマ式のものが発射する石は重さ2~4kg程度で、最大でも約26kgにとどまった(長田(2019) p.246)。

大型兵器についての解説の最後として、攻城用の兵器を紹介する。上述のバリスタとカタパルトも攻城戦で使われることが多かったが、野戦や海戦でも使用されることがあった。いっぽうで、これから紹介する兵器はほぼ攻城戦にしか使用されない、攻城戦専用の兵器である。

城塞都市を攻め落とす方法はいくつか存在するが、そのうちの1つに城門から中に突入するという方法がある。しかし、当然ながら敵は城門をかたく閉ざしているので、それを破壊する必要がある。そのさいに活躍するのが破城槌である。これは丸太をロープで吊り下げたもので、丸太は固定されておらずブラブラと前後に動く状態になっている。兵士は破城槌を城門の前まで運び、丸太の片端が門の方向を向くようにする。そしてこの丸太を一度後ろに引いてから、全力で前に押し出す。すると丸太が城門にぶつかり、それを破壊することができるのだ。このような運用をするためには敵からの攻撃をある程度耐えられなければならないので、破城槌は非常に頑丈なつくりになっている(マティザック(2020) p.230)。

もし城門を破ることができなくても、まだほかに方法が存在する。それは城壁の上に登って、そのまま街中に侵入するというものだ。このとき役立つのが攻城櫓という兵器である。数階建ての移動式「アパートメント」のような設計をしている兵器で、最上階には小型のバリスタやカタパルトが取り付けられることもある。攻城櫓は兵士たちに押されて城壁前まで運ばれる。運搬中に上の階にいる兵士が弓矢や投石、搭載された兵器などによって城壁上にいる敵兵を制圧する。それが完了すると、下にいた兵士たちが櫓の上階まで登り、そこから城壁の上に降り立つのである(マティザック(2020) pp.234~6)。

第2回につづく。

[i] 軍団兵以外の同盟国兵士や傭兵で構成される軍のこと。帝政期では補助軍兵の多くが非ローマ市民だった(長田(2019) p.319)。

参考文献

フィリップ・マティザック、安原和見訳『古代ローマ帝国軍 非公式マニュアル』(筑摩書房 2020年)

長田龍太『古代ローマ 軍団の装備と戦法』(新紀元社 2019年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?