英文法解説 テーマ8 仮定法 第3回 「もし~ならば」が隠れている仮定法について

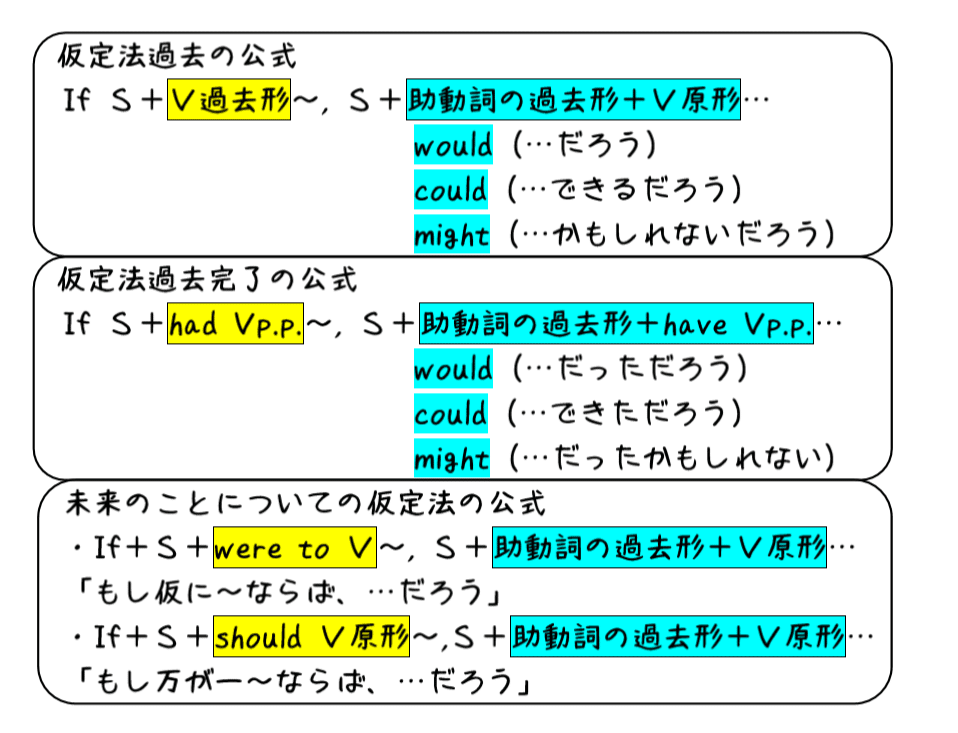

こんにちは。今回が仮定法の3回目になります。ここまで解説した、いわゆる「仮定法の公式(仮定法過去・仮定法過去完了および未来のことについての仮定法)」はもう覚えたでしょうか?ここからは、「仮定法の公式」を応用した話になるので、まだ頭に入っていないという方は、もう一度「テーマ8 仮定法 第1回「「もしもボックス」があればいいのになあ ~仮定法の基本~」」を復習してほしいのですが、とりあえず、各公式を再掲しますので確認してください。

今回は、こういった仮定法の公式を前提として、if節が何らかの理由で隠れてしまっているケースを3つ紹介していきたいと思います。

if節の変形

if節からifを省略することができます。ただし、その場合は、ifが省略されたことが分かるように、SとV(またはhadやshould)が倒置されます。倒置というのは、また別の機会で詳しく解説する予定ですが、ここでは単純に「SとV(またはhadやshould)の語順が入れ替わる」と考えて構いません。

書き換えパターンとしては非常に単純なので、自分で書き換える分にはすぐにできると思います。しかし、このような倒置形のif節を見かけたときにすぐにそれと気づくかが重要です。特に、if節が文頭ではなく、帰結節の後ろにある場合は特に難しいと思います。

(1)は、If I were in your placeをWere I in your placeと書き換えた例です。if節の切れ目にコンマがあるので気づきやすいと思います。

(2)は、If I had known itをHad I known itと書き換えた例です。(1)と違って、コンマはありませんが、Had Iという文頭の語順にもかかわらず疑問文でなかったり、その後に、would have Vp.p.という明らかに仮定法過去完了の公式が用いられたりしているので、それと気づくでしょう。

(3)は、倒置形のif節が帰結節の後ろに置かれている構造になっています。元はif the sun were to rise in the westです。かなり気づきにくいパターンですが、主節のwould not changeの段階で「仮定法」を疑うと良いでしょう。また、唐突にwereが出てきたり、the sunの直後に不定詞のto riseが置かれたりしているので、そこからも判断できるかもしれません。

(4)は、主節が命令文なのでそこから「仮定法かも?」と判断はできません。should you failが元々、if you should failという語順だと気付いたタイミングで仮定法だと判断できるパターンです。

このように、if節が変形している場合は、どのようにして仮定法だと気付くかがポイントです。基本的には、帰結節中の助動詞の過去形で気づくと良いでしょう。例えば、couldを見たときに「できた」という意味を思いつくのはいけません。「仮定法かも」と気づくのが重要です(テーマ7 助動詞 第4回「助動詞の時制ってどう決まるの?」を参照)。

if節の代用

他にも、if節を他の表現(主に副詞句)で代用してしまうこともあります。ここでの代用表現というのは、「前置詞+名詞」「to不定詞」「分詞構文」が主なパターンです。

これらに関しては、具体例を見た方が分かりやすいと思います。

(5)は、「without+名詞」で「もし~がなければ」という条件を表しています。仮定法でなければ「~なしで」などの意味合いが出ますが、この場合、主節がwould have Vp.p.という仮定法過去完了になっているので、「もし~がなければ」という意味になります。ちなみに、「with+名詞」を仮定法の条件として用いる場合は、「もし~があれば・あったら」の意味になります。

(6)は、to meet you againが条件を表しています。主節でwould beがあるので、ここで仮定法過去だと判断できます。「もし再び会えたら」ということです。

(7)は、受動の分詞構文が条件を表しています。分詞構文の訳し方は、基本的には主節とスムーズに結びつくように訳す(テーマ6 第5回「分詞構文の基本② ~分詞構文の訳し方~」を参照)のですが、この場合、主節にwould beが用いられているので仮定法過去の帰結節だと分かり、それに従って「もし~ならば」と訳すのです。

気付いた人もいるかもしれませんが、 (6)(7)のケースのようにあまり「反実仮想」のニュアンスがない場合も多いです。

帰結文のみの仮定法

ここまで解説してきた仮定法の文は基本的に「条件部分(~ならば)+帰結文(…だろう)」という2つのブロックから成り立っていましたが、「条件部分」が書かれていない、すなわち「帰結文」のみで仮定法が成り立っているパターンもあります。ただし、その場合も「~ならば」と暗黙的に解釈できるニュアンスが含まれているので、その点に気づけるかどうかがポイントです。例文を用いて解説していきましょう。

(8)は直訳をすると「あの日、天気はそれ以上あり得ないくらい良かった」となります。couldn’tがあるからと言って否定文として訳さないのがポイントです。仮定法過去完了が用いられていて、「もしそれ以上の状態があったとしてもそれより良い天気にはなりえなかった」という意味になります。

(9)は、主語であるA wise personが条件の意味を持ちます。通常、主語は「Sは」と訳しますが、この場合は「Sだったら」と訳します。この文が仮定法だと判断できるのは、V(述語)がwould not sayというように仮定法過去になっているからです。

(10)は、副詞句のa decade agoが条件を表しています。「10年前は」ではなく「10年前だったら」という意味です。これに関しては、if節の代用表現と考えても良いでしょう。

このように、条件部分が省略されていたり、代用されたりしているケースでは、帰結文の中に用いられている助動詞の過去形で判断するのが基本ですので、助動詞の過去形を見た場合は、「仮定法かも?」と疑う習慣を身につけると読める英文の幅も広がると思います(テーマ7 助動詞 第4回「助動詞の時制ってどう決まるの?」参照)。

というわけで、今回の「もしも~ならば」が隠れている仮定法はここまでになります。次回は、仮定法の最終回になりますが、仮定法を用いた慣用構文について解説していきます。よく見かける、”I wish I were a bird.”のような文の仕組みを詳しく解説していきたいと思うので、ご確認ください。

よろしければサポートして頂けるとありがたいです!これからの励みにもなります!