【原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち】と【後世への最大遺物】 ⑥

樋口英明さん

ひぐちひであき|福井地方裁判所 元裁判長│

1952年生まれ。三重県出身。司法修習第35期。福岡・静岡・名古屋等の地裁・家裁等の判事補・判事を経て2006年4月より大阪高裁判事、09年4月より名古屋地家裁半田支部長、12年4月より福井地裁判事部総括判事を歴任。17年8月、名古屋家裁部総括判事で定年退官。14年5月21日、関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じる判決を下した。さらに15年4月14日、原発周辺地域の住民ら9人の申し立てを認め、関西電力高浜原発3・4号機の再稼働差し止めの仮処分決定を出した。(パンフレットより)

人が常に管理し続けなければならないということは人が管理できないのと同義である

「私が原発を止めた理由」第1章 ハイデッガーのことば

【原子力緊急事態宣言】は解除されていない

本を読むまでわたしは知りませんでした。

知って、なんとも言えない気持ちになりました。関心がなくなってはいなかったけれども──ひとごとなのか?

「私が原発を止めた理由」 1

はじめに

原発の運転が許されない理由は極めてシンプルで当たり前のものだということです。高度の専門知識を用い、深遠な議論の末に原発の運転が許されないという結論が導かれるのではないのです。

専門家でもない私の目から見ても、原発の危険性があまりにも明らかだったからです。

原発や地震学についての詳しい知識は要りません。* 思い込みを持たずにものごとを素直に捉える目を持った高校生以上の方が、この本を読んでいただければ結原発の危険性がどれくらい大きなものかお分かりになると思います。

*脱原発の先駆的科学者であった水戸巌(みといわお)氏は「原発の危険性を理解するのに必要なものは知識ではない。必要なのは論理です。極端な言い方をするならば、論理を持たない余計な知識は、正しい理解を妨げることさえある。」「専門家に任せるな。問題は知識ではなく論理である」と述べています(『原発は滅びゆく恐竜である』緑風出版)。私も、多くの法律家が多くの知識を身につけ、それとともに論理や感性を失っていく過程をみてきました。

樋口英明著 旬報社

「はじめに」には、原発の危険性を考えるにあたって忘れてはならない大事な点が書かれています。

「原発のことは素人になどわからないとい」ういう思いこみと、その思いこみを十全に活かしている電力会社の魔術は、「素直に捉える目」を欺くからです。

「素人にはわからない」という思いこみがあればこそ、電力会社の論理のなさが「通用」してしまっているからです。

王様は裸だー!

本書では、地震に襲われたときに「止める」ことができなくなった場合の危険も、火山の危険も、津波の危険も、テロの危険も取り上げていません。地震によって運転中の核燃料を冷やすことができなくなった場合の危険性だけを取り上げています。それは、福島原発事故で実際に起きたこと、起きるおそれがあったことだけで原発の危険性を充分に伝えることができるからです。

第1章 なぜ原発を止めなければならないのか

「止める」「冷やす」「閉じ込める」を安全三原則といい、(略)この三原則のうち一つでも守られなければ大事故になるのです。

「三原則のうち一つでも守らなければ大事故になるのです。」

──冷やすことができなくて、過酷事故は起きました。

2号機の奇跡

3月15日朝、「吉田昌郎所長は2号機の格納容器の圧力破壊による大爆発を覚悟しました。」

しかし、「本来絶対あってはならないことですが、格納容器のどこかに脆弱な部分があり、いわば2号機が欠陥機であったため、そこから圧力が漏れ、圧力破壊による大爆発に至らなかったのです。格納容器が欠陥なく本当に丈夫に造られていたら、『東日本壊滅』に至ったのです。」23ページ

4号機の奇跡

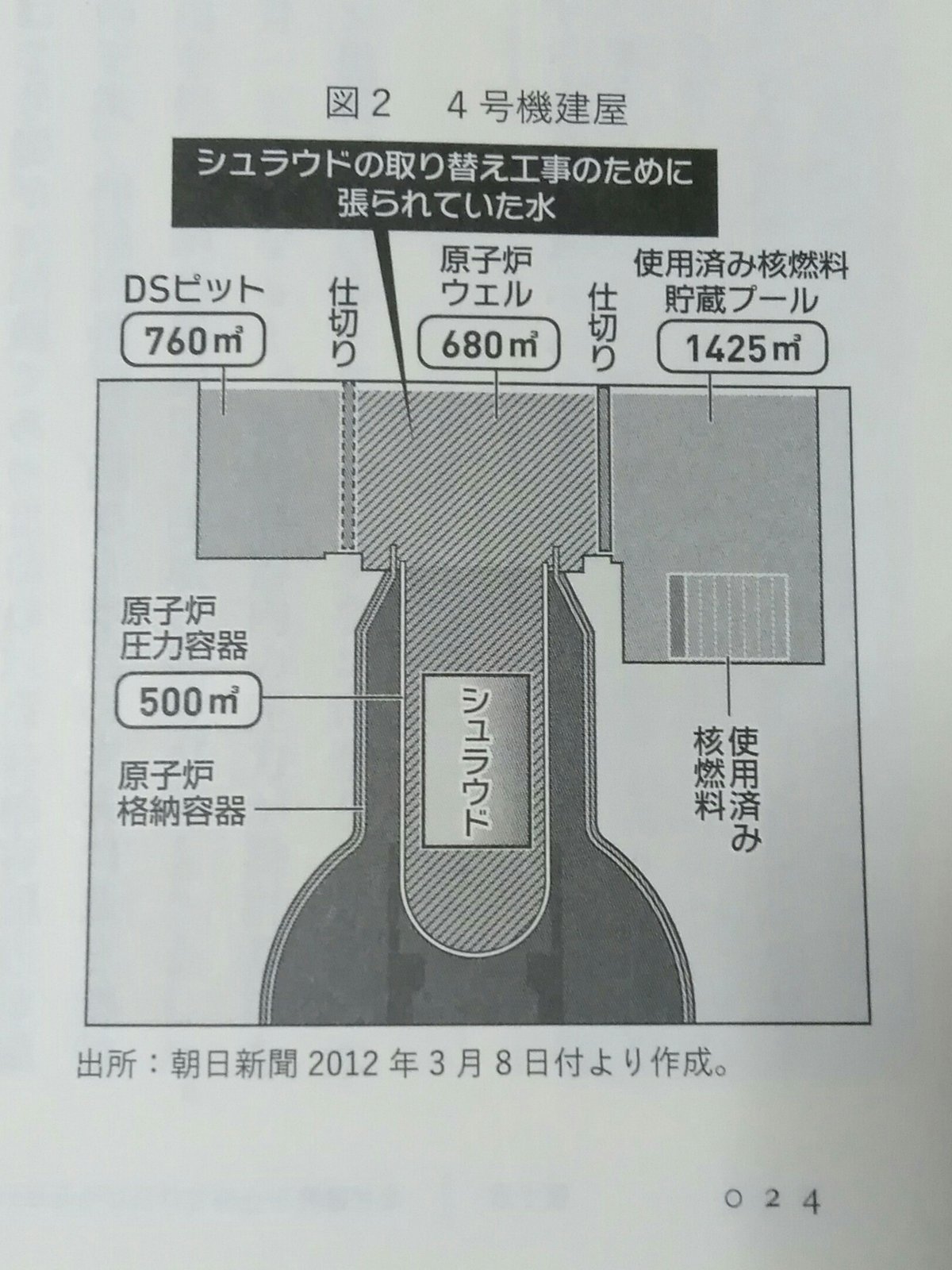

3月11日、4号機は定期点検中でウラン燃料が「格納容器隣の使用済み核燃料貯蔵プールに入れられていました。このプールも全電源喪失により循環水の供給が停止」したのですが、使用済みの核燃料はエネルギー量が落ちていますので、すぐにメルトダウンに至ることはありませんでした。

15日、「プールの水が干上がることによる放射性物質の大量放出が危惧されるようになりました。」が、「原子炉ウエルにシュラウドの取り替え作業のために普段は張られていない水が張られてい」て、

「使用済み核燃料貯蔵プールと原子炉ウエルを隔てている仕切りがずれるという本来あってはならないことが起き、原子炉ウエルから使用済み核燃料貯蔵プールに水が流れ込みました。」

仕切りがずれた原因は未だ不明です。原子炉ウエルの水は工事が遅れていなければ3月7日に抜かれていてたはずでした。

想定された被害規模のうちで4号機の使用済み核燃料貯蔵プールからの放射能汚染が最も重大な被害を及ぼすと考えられていました。24~25ページ

──「本来絶対あってはならないこと」「本来あってはならないこと」が重なっていました。

免震重要棟の存在

*免震重要棟はもともと福島第一原発にはありませんでした*

「免震構造を備え、自由に人が動ける免震重要棟という建物」、「あの時免震重要棟がなかったならば、たとえ2号機の奇跡や、4号機の奇跡が起きたとしても、指揮命令が機能せず『東日本壊滅』は避けられなかったと思います。」

2007年7月の中越沖地震は、柏崎刈羽原発の耐震設計基準(基準地震動)を遥かに越えていて、原発施設3000か所以上に損傷を与えました。このとき事故の対策拠点の部屋の出入り口が開閉できなくなったのを見た泉田裕彦新潟県知事(当時)が、「『地震に襲われた場合にも対策を執ることができる免震設備のある建物が必要だ』として、その建設を強く東京電力に求めました。その後、免震重要棟は柏崎刈羽原発だけではなく福島第一原発にも建てられました。」

3月11日は免震重要棟の完成から数か月後でした。27~28ページ

その他の奇跡

3月15日、4号機の危機と2号機の危機が同時に。1号機と3号機も油断できる状況ではありませんでした。作業員が懸命に作業をつづけようとしても、15日は放射線量が高く、屋外作業ができませんでした。「しかし、その日の昼ころ、なぜか突然、放射線量が落ち、屋外での作業が可能となりました。」

事故で放出された放射性物質は西風に乗って大部分が太平洋に流れたからです(この風は上空をゆく偏西風ではない)。

「プルーム(放射性物質を含んだ雲)は地上付近の風に乗って地をなめるように進むのです。その時どこに風が吹くかは気圧配置次第です。福島原発事故で放出された放射性物質は広島原爆の一〇〇倍を超えています。もし、北風が吹き、プルームが東京に達したときに雨が降れば東京は首都機能を失っていたのです。」

風向きで東京は救われましたが、トモダチ作戦のため海上にいた原子力空母ロナルド・レーガンの若い兵士の多くが被爆し、「放射性物質に起因する様々な疾病に苦しむことになったのです。」28~29ページ

ガイガーカウンターが鳴り響き、ある兵士が「俺たちは核のホロコーストの中にいる」と叫び──

発生翌日の3月12日に計測されている。その数値を見ると次の様になる。

午後4時00分 3マイクロシーベルト/時

午後4時45分 9マイクロシーベルト/時

午後6時00分 6マイクロシーベルト/時

日本政府が被ばくの許容量としている0.23マイクロシーベルト/時を遥かに超える高い数値となっている。最初の値で10倍以上、次の値にいたっては約40倍という高い値だ。最初から2時間後に計測した値は少し落ちるが、それでも許容量の20倍以上の値となっている。

これはつまり、少なくとも数時間にわたって乗組員が高い値で被ばくしていたことをあらわしている。

〖使用済み核燃料〗

「使用済み核燃料は使用中の核燃料にくらべエネルギー量は落ちていますが、ヨウ素131、セシウム137、ストロンチウム90等の核分裂生成物いわゆる死の灰を多く含むために、使用中の核燃料よりも大きな被害をもたらすのです。」26ページ

〖シュラウド〗

「シュラウドは核燃料を入れる箱というイメージでかまいません。」4号機は1978年から送電を 開始、33年後の2011年に「初めてシュラウドの取り替え工事が行われました。」25ページ

〖原子炉ウェル〗

原子炉上部にある空間で、燃料交換時に使用済燃料プール水面と同一レベルに水を張り、原子炉圧力容器と使用済燃料プール間で燃料などの水中移送用のために使用する。事故当時4号機は定期検査中であったため、原子炉ウェルには水が入っている。[TEPCO 用語集]

安全三原則についても、東大教授の自信たっぷりの話しぶり(チェルノブイリ原発事故当時のテレビ)から、私は、「我が国の原発は、地震の際でも、『止める』『冷やす』『閉じ込める』のうち、一つでも成功すれば大事故には至らないのだろう」となんとなく思っていました。

そのため、三・一一以前に金沢地裁で井戸謙一裁判長が地震による原発事故の危険性を説き、志賀原発の運転差止め判決を出したのですが、今読むと素晴らしい判決ですが、その判決を読もうとさえしなかったのです。

──チェルノブイリ原発事故のとき、テレビでは《あの国と日本は違いますから》という上から目線の説明だけを聞いたように記憶しています。日本の原発にも危機感を持つ専門家もいたはずてすが。

地震

地震の大きさ マグニチュード M

地震の強さ 震度(震度7が最高)

ガル(加速度)

【ガルという単位を原発は耐震設計基準(基準地震動)として用いている。】

「地震の大きさと強さは関連がありますが、別の概念であり、大きな地震であっても震源から距離が離れるに従って地震の強さは弱くなります。」

震度とガルは完全に対応していません。「 震度7は1500ガル以上に対応しますが、3000ガルも震度7、5000ガルも震度7になることから、客観的な比較検討をするために加速度の単位であるガルが用いられています。 」35ページ

脱原発派の人は「巨大地震や大地震が原発を襲ったら危ない」と言うのです。それは間違ってはいないのですが、むしろ私が心配しているのは、(略)M6クラスのありふれた地震で原発が危うくなるということです。

(略)M6程度の地震でも原発の耐震設計基準を超える場合があるのです。

*40ページの表3から

「M6クラスのありふれた地震」と原発の基準地震動

270ガル

福島第一、第二、東海第二、玄海、川内原発建設当時の基準地震動

405ガル

大飯原発の建設当時の基準地震動

700ガル

大飯原発の基準地震動

2000年 M7.3 1142ガル 最大震度6強 鳥取県西部地震

2003年 M8.0 1091ガル 最大震度6弱 十勝沖地震

2003年 M6.4 1571ガル 最大震度6弱 宮城県沖地震

2004年 M6.8 2515ガル 最大震度7 新潟県中越地震

2004年 M6.1 1176ガル 最大震度5強 留萌市庁南部地震

2007年 M6.8 1018ガル 最大震度6強 新潟県中越沖地震

2008年 M7.2 4022ガル 最大震度6強 岩手・宮城内陸地震

2008年 M6.8 1186ガル 最大震度6弱 新潟県中越沖地震

2011年 M9.0 2933ガル 最大震度7 東北地方太平洋沖地震

2011年 M6.4 1076ガル 最大震度6強 静岡県東部地震

2011年 M6.1 1084ガル 最大震度6強 茨城県北部地震

2013年 M6.3 1300ガル 最大震度5強 栃木県北部地震

2016年 M7.3 1740ガル 最大震度7 熊本地震

2016年 M6.6 1494ガル 最大震度6弱 鳥取県中部地震

2017年 M5.5 1084ガル 最大震度5強 和歌山県北部地震

2018年 M6.7 1796ガル 最大震度7 北海道胆振東部地震

2019年 M6.7 1191ガル 最大震度6強 山形県沖地震

──日本の原発の耐震設計基準(基準地震動)は、え?ってほど低いです。

低い上に【基準地震動】は

「原発の施設全部の耐震設計基準ではないことはもちろん」

──「ないことはもちろん」! ⇩⇩⇩

基準地震動というのは原発の施設全部の耐震設計基準ではないことはもちろん、原発の安全に関係する施設の耐性設計基準でもないのです。例えば、外部電源は基準地震動の対象ではありませんし、通常運転時に機能している主給水ポンプでさえ補助給水設備があるからという理由で基準地震動(700ガル)未満の耐震性で差し支えないとされています。また、最後の防御手段である緊急炉心冷却装置であっても基準地震動の何倍かの設計基準で造られているわけではなく、基準地震動を満たせばよいと考えられています。したがって、700ガルを超える地震動に襲われれば極めて危険なのです。

三井ホーム5115ガル、住友林業3406ガルは、家を実際に揺らして得た数値、

関西電力は「コンピューターシュミレーションによって700ガルまで大丈夫であることが確認できた」と説明しました。

(略)

コンピューターシュミレーションはどういう仮定を置くか、どういう計算式を用いるか、どういう数値を入れ込むか等によって答えは変幻に変わりますから、ハウスメーカーの素朴な実験の方がはるかに信頼性は高いのです。

「5115ガル」が原発の耐震設計基準(基準地震動)であったとしても、最近二〇年しか計測されていないこと(阪神・淡路大地震を機に全国に地震計が置かれ2000年頃に地震観測網が整備されるようになったのだそうです)、(略)将来5115ガルを超える地震が原発を襲わないとは断言できないので、

──「将来5115ガルを超える地震が原発を襲わないとは断言」できるわけがない!

700ガル以上の地震動をもたらした地震は二〇〇〇年以降の二〇年間だけで三〇回、1000ガル以上の地震動をもたらした地震は17回あります。

「最近二〇年しか計測されていない」

観測データがたったの20年しかない。

四つのプレートの境目に存在する世界で唯一の国で、世界の一〇分の一以上の地震が我が国で起き、国内に地震の空白地帯はないのです。このような状況下にあるにもかかわらず、我が国の原発の耐震性は極めて低水準なのです。

──血管、神経、リンパ管が張り巡らされた人間の身体のように、原発は配管、配電が複雑に入りくんでいて、その上に経年劣化しています。にもかかわらず、日本の原発に限っては大地震が来ることはないし、経年劣化をものともしないという謎の主張がなぜか罷り通っている、奇っ怪。

⇧食品擬装──加工食品をつくるとき腐敗臭を放つ肉を混ぜたり、冷凍肉の解凍を雨水でしていた事件、忘れ去っていた事件を思い出しました。

食肉加工業者は罪に問われ、社会的信用を失いましたが、公が堂々?こそこそ?同じことをしようと蠢いている。

○記者 議題3についてなのですけれども、引き続き、伴委員が御指摘されていたように、この集中クリアランス事業という、今はあり得ない、今やれば違法であるというこの事業は、分別、除染、切断及び溶融処理して、つまり、薄いものも、濃い汚染物質も混ぜこぜにして、希釈して、混合して、これは問題ではないでしょうかという指摘だったと思うのですが、どうでしょうか。

【先行きが見えない中、原発推進側の自民県議からもこんな声が漏れる。「柏崎刈羽を運転するのは、東電じゃないほうがいい」(小野沢健太)】

「私が原発を止めた理由」つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?