森は考える 人間的なものを超えた人類学/エドゥアルド・コーン

私たちは厚さ数キロメートルに満たない薄いバイオフィルムのなかに生きていて、そこから逃れることはできない─しかもその薄い膜がどんなリアクション(化学変化、地質学的機序や社会への影響)をしてくるのかほとんどわかっていない、と「クリティカルゾーン主義者」なら付け加えるだろう。

「地球に降り立つことへの7つの反対理由 ブリュノ・ラトゥール『クリティカルゾーン:地球に降り立つことの科学と政治学』序論」と題された論考で、社会学者のブリュノ・ラトゥールは書いている。

地球という球体を地図にしたり、宇宙からその青い全体像を眺めてきて、僕らは地球のことをずいぶん知ってるつもりでいたが、地表数キロメートルに満たないクリティカルゾーンで繰り広げられている生物的、化学的、地質学的なメロドラマについてはほとんどわかっていない。

そして、この無知ゆえに、僕らはそれらメロドラマの多数の出演者たちが織りなすうねりが元になって、人間たちにもたらされている危機をきっかけに、いまやさまざまなドタバタ劇を演じている。

全地球規模で健康を害し、活動範囲をきわめて小さな範囲に制限されたストレスから互いに歪みあい、攻撃しあっている。

もちろん、それはそもそも、地球2個分でも足りないくらいの資源が必要な生活水準の維持に固執する者同士が、たがいに自分の領土を、権利を、プライドを守るために、他者から搾取し他者を排除し他者を根絶やしにしようとする愚かな行動をまったく懲りることもなく続けているせいでもある。

テリトリーの奪いあいが移民を生み、社会的格差を生じさせていることをラトゥールは『地球に降り立つ』で指摘していた。

ただ僕らが日々搾取し排除し根絶しようと躍起になっている他者には、人間だけでなく、非人間も含まれる。

多くの心優しい人にとっては搾取や排除や中傷や攻撃や根絶やしの対象は、人間であるより、非人間の方だろう。いや、僕自身も含むそうした人びとはみずからの行為がたくさんの非人間に対する愚かな攻撃、侵略、虐待、掠奪などなどであることすら気づかぬうち、日々を暮らしている。

実のところ、それらの存在に日々影響を受けながら生きながらえさせてもらえているにもかかわらず、それらの存在にも気づいてすらいないことが一番の問題なのだろう。

『森は考える』で、人類学者のエドゥアルド・コーンは、こう言っている。

『森は考える』では、非人間的存在に対する人間的な関与を理解するためのより強固な分析枠組みを開発することで、人間を例外的なものとして――またそのようにして世界の残りの部分から根本的に分離されたものとして――取り扱ってきた方法に向けられる、ポストヒューマン批評に寄与することに努めたい。

森という、多数の非人間ともに生きる「諸自己の生態学」的な環境において、そこに暮らす人びとはどのように生きるのか? 生き延びてきたか?

そう問うことで「人間的なものを超えた」ポストヒューマン的思想が求められる現代を生き延びていくためのヒントを与えてくれる本。僕はそんな風にこの本を読んだ。

ルナ・プーマ

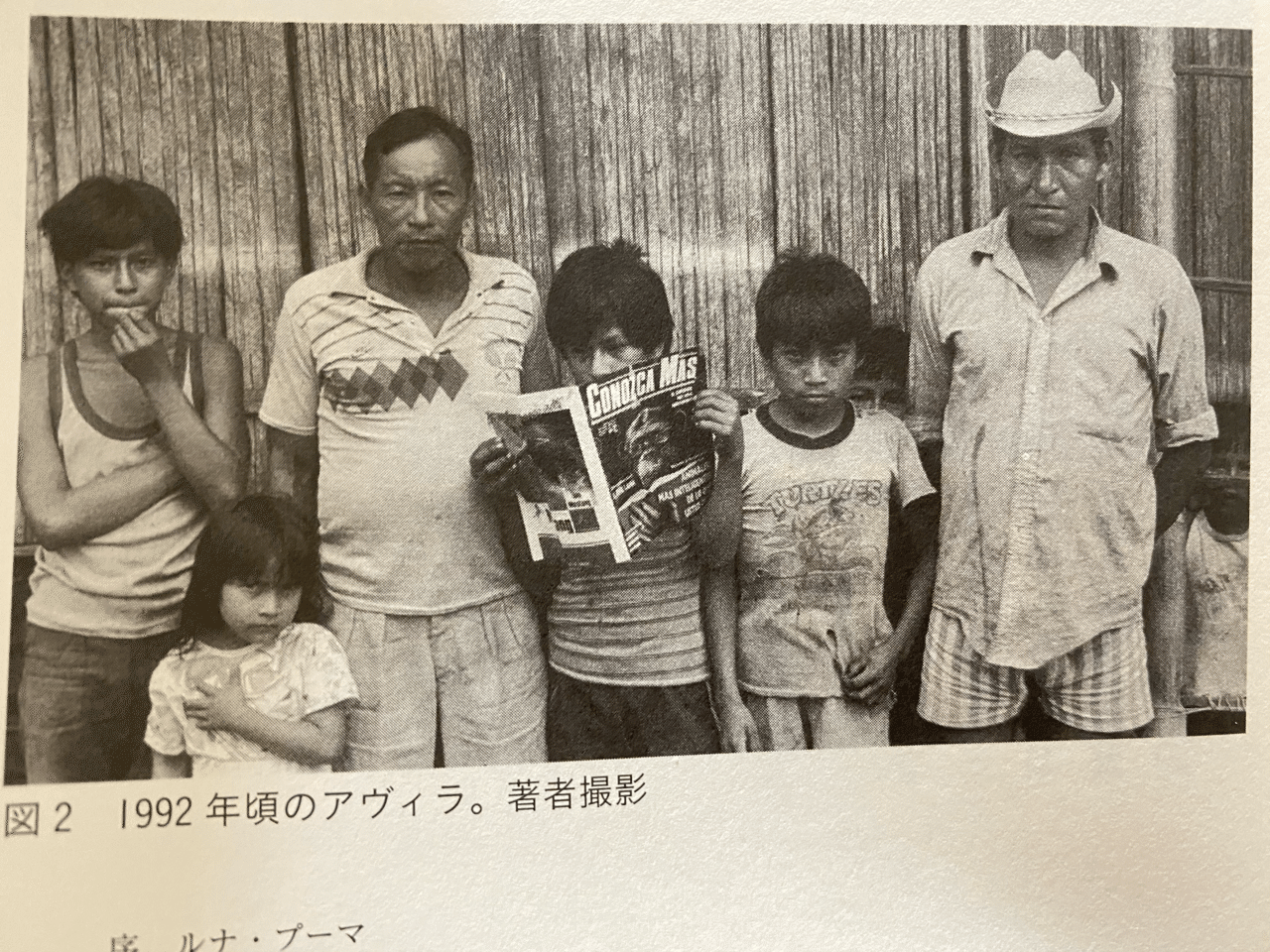

本書で、著者のエドゥアルド・コーンが考察の舞台にするのは、ルナと呼ばれる人びとの暮らす、南米エクアドルのアマゾン川流域のアヴィラという地域である。

ルナとは、その土地の言葉キチュア語で「人間」をあらわす。

つまり、彼ら自身にとっては「ルナ」は民族の名前を指してはいない。ただ人間であるというだけだ。

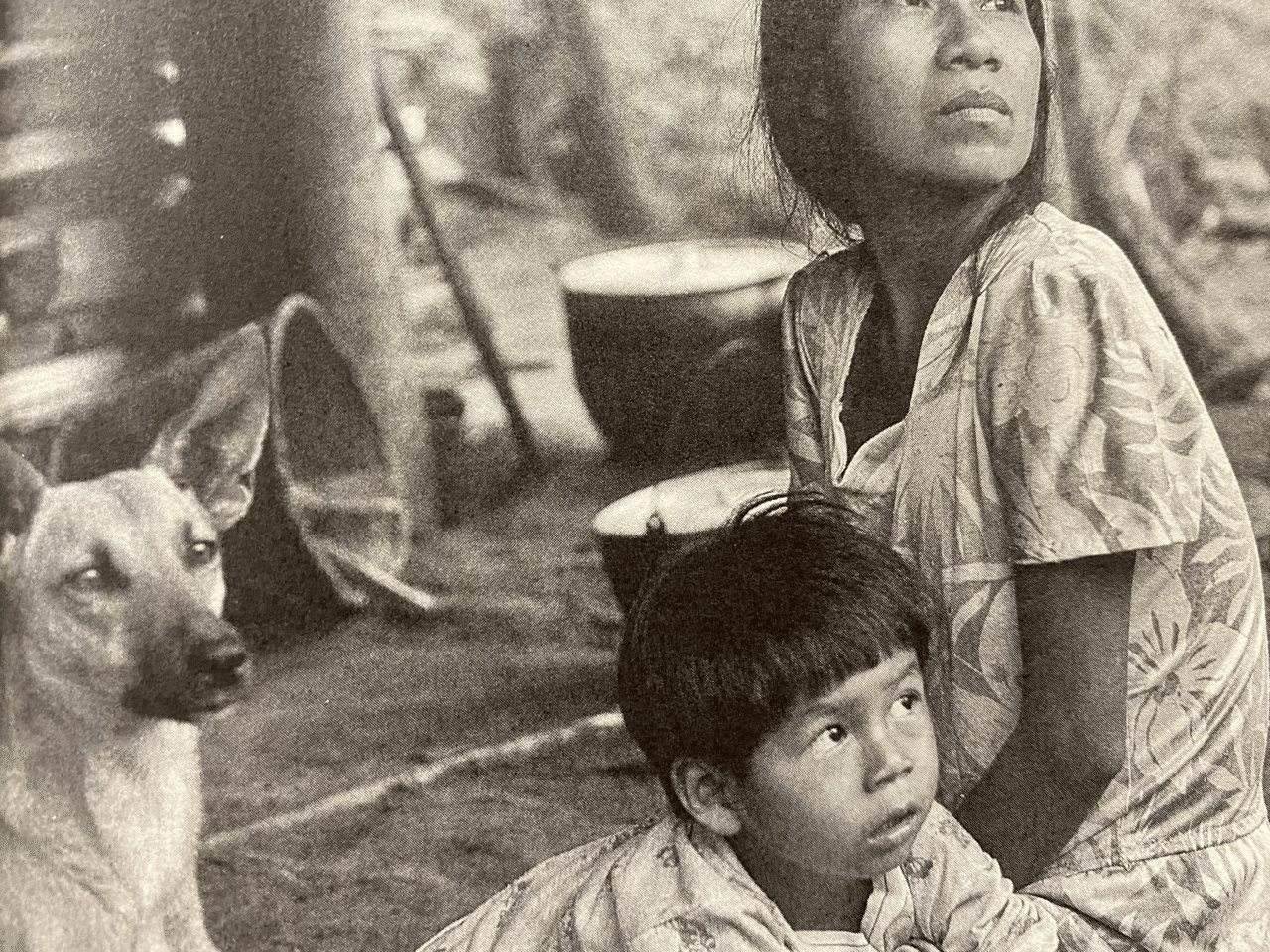

かつてスペイン人に征服され、キリスト教に改宗したルナたちは、それでもいまなお、ジャガーやペッカリー、ウーリーモンキーやオオアリクイ、アカマザマジカ、ヤマライオンなどが生息する森で狩猟などを生業としながら暮らす。

ただし村人たちは日常的に、近くにある入植者たちの街ロレトから散弾銃、弾薬、衣服、塩や多くの家庭用品を買ってきたりもする。

森で暮らしているといっても、この写真のとおり、ステレオタイプな「原住民」のようなイメージの生活をしている人びとではない。

ルナは、ロレトで違法取引されたサトウキビ酒も買うが、彼らが白人の入植者たちから買わないのは食糧だ。

狩猟すること、漁撈すること、採集すること、栽培すること、および様々な生態学的な組み合わせを統制し食糧を手に入れることを通じて、人々は世界の中のもっとも複雑な生態系のひとつ――相互作用し、互いに構成的である異なるたぐいの存在に驚くほど満ちた生態系――に否応なく親しく関わることになる。そしてその関わりあいは、そこでのそれぞれの生をつくるおびただしい生きものたち――ジャガーに限らない――とのたいそう密なる接触へと、諸々の存在を引き込んでいく。すなわちこうした関わりあいが、人を森の生命へと引き込んでいく。さらに、あの森にある生命と、それとは違うものとして「あまりに人間的」だと私たちが考える世界とをもつれさせるのである。

著者は、彼らを「ルナ・プーマ」と呼ぶ。

ルナは先ほど書いたように「人間」という意味だが、プーマの方は同じくキチュア語で「捕食者」あるいは捕食者の代表である「ジャガー」を指す。

つまり、ルナ・プーマとは「ジャガー人間」という意味になる。

ようは、彼らは自分たちを餌食になるものとしてではなく、対象を餌食にする捕食者だと認識しているのだ。

そして、その意味において、ほかの捕食者であるジャガーやヤマライオン、オオアリクイなどと同様に、森で生きるものなのだ。

森では、生きる者すべてが「私」である。

「自己」である。

そうした諸自己が生きる場所、諸自己がたがいに絡み合いながら生きる生態学的な空間が、アマゾニアの森なのである。

ひとつの文化、多数の自然

「異なった諸々の世界観ではなく異なった諸々の世界がある」。

これは、著者コーンが影響を受けている、同じく人類学者のエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロがアメリカ先住民の人たちのなかに見いだす「パースペクティブ主義」に重なる。

『食人の形而上学: ポスト構造主義的人類学への道』のなかでデ・カストロは「新世界の多くの人びと(ほとんど全て)は、世界とは視点の多様性から構成されるものであるという概念を共有している」と書いている。

アメリカ先住民の人びとは「精神の単一性と身体の多様性を想定して」いるのであり、これをデ・カストロは、西洋的な1つの自然に多数の文化とする多文化主義に対して、1つの文化に対して多数の自然とする多自然主義として、アメリカ先住民たちが非人間である動物や植物に対しても自分たちと同じ(単一性の)精神をみる見方を提示した。

ただし、それらそれぞれ異なる身体をもった精神がみる文化は異なり、異なった世界がある。

「異なった諸々の世界観ではなく異なった諸々の世界がある」わけだ。

デ・カストロはこんなことも書いていた。

生産のモード(等質的な出自)ではなく、捕食のモード(異質発生的な取りこみ)である。それは、共生関係のあいだの捕獲、存在論的な「再捕食」による「再生産」である。自己を外在化する条件としての、食人による他者の内在化であり、敵――敵として振る舞うもの――によって「自己規定される」ようにみえる、ある種の自己である。これが、アマゾンの宇宙論的実践に固有な、他者への生成である。潜在的な類縁関係は、親族よりも戦争と強く結びついている。文字通りそれは、親族に先行しその外部において、戦争機械の一部をなしている。

捕食によって、他者を内部に取り込む。

この捕食による他者の内部への取り込むことで、他者への生成は、シャーマンがジャガーの内部に自己を没入させることや、本書でコーンが紹介するようなルナたちが死後、人間の皮を脱いでジャガーになるといったことにも通じる。

それは他者といかに出会い、そのなかで自己をいかに生成するかということなのではないか?

捕食によって他者を取り込むことで、同じ精神をもった他者が生きる、別の世界、自然を経験すること。

コーンはこう書いている。

私たちは、そのうちに住まう習慣に普通気づかない。世界の諸習慣と私たちたちの期待が衝突するときにだけ、他性としてある世界と、私たちが現在そうである以外の何かとしての現存する事実性が、露わになる。この崩壊に続く試練は、成長することである。このなじみのない習慣を包含する新しい習慣を創造すること、またそのプロセスにおいて、どれほど瞬間的であろうと、私たちを取り巻く世界とともにあるものとして、私たち自身を新しくつくり変えることが、その試練となる。

他者に気づくこと。それによって自己は成長する。

まさに最初に書いたような、周囲に存在し、まぎれもなく自分たちに影響を与えているたくさんの非人間的な存在に気づかない僕たちに欠けている点だ。

諸自己の生態学

他者に気づかないこと。

それはアヴィラの森のような環境においては、自身の死につながる危険性をもつ。

捕食者である自己は、他者に気づくことができなければ、反対に別の捕食者の対象としての餌食となってしまうから。

死んだものは自己をもたない。

他者に気づけない餌食は自己をもたない。

アヴィラのルナの男は、妻が妊娠中、著者が「魂=盲」と呼ぶ、他者に気づく能力を喪失してしまう話を紹介している。

まさに「魂=盲」の状態に陥ったアレハンドロは、狩猟中に雌雄のシカに出会うのだが、彼はシカの存在に気づけない。しかし、同時に、雌ジカはアレハンドロの存在を察知して逃げるのだか、雄ジカの方もアレハンドロの存在に気づかずその場に残るという話だ。そう、雄ジカもまた「魂=盲」だったのだ。

アレハンドロと雄ジカは、そうしたほかの諸自己にまったく気づかないでいた。これは危険なことである。種=横断的な相互作用が、ほかの存在が自己であることを認識する能力に依っているのであれば、この能力を失うことは、森に宿るこの自己の生態学を構造化する捕食の編み目にとらわれるこの二体の雄のような存在に悲惨な結果をもたらす。

本来なら捕食者=ルナ・プーマであるものが、魂=盲となって捕食者としての能力を失う。

いや、それだけではなく、捕食者の対象となってしまう。

それは文字通り自己を失うことである。

諸自己の生態学においては、生きているものだけが自己をもっている。

逆にいえば生きているものは人間に限らずすべて自己をもっている。

自己に複数性はない。

それはひとつの精神だ。

特定の状況下において、私たちは皆、この宇宙に住まう精神や人格、自己といったほかの諸存在を認識するよう強いられる。アレハンドロと雄ジカを巻きこむこの特定の自己の生態学では、ほかの諸自己と交流するために、諸自己はそれらの霊質を認識しなければならない。

つまり、この諸自己の生態学では、自己に留まるために、全ての自己はこの宇宙に住まう魂をもつほかの諸自己の霊質を認識しなければならない。この諸自己の生態学において、魂を所有するほかの自己に気づき、またそれらと関わりあうことのできない状態に陥る、魂の喪失という衰弱している形式を記述するために、私は「魂=盲」という言葉を選んだ。(中略)ただこの諸自己の生態学においては、全ての自己は魂を持っているために、魂=盲は単なる人間的な問題ではない。それは、宇宙的な問題なのである。

明らかに、非人間中心主義的な視点がここにはある。

人間の枠を超えてほかの存在に気づき、交流する。

いま求められるポストヒューマン的な視点がここにはある。

アヴィラの諸自己の生態学において、魂=盲は、モナド的な独我論という孤立した状態――自分自身あるいは自らのたぐいを超えて見る能力の欠如――によって特徴づけられる。それが生じるのは、いかなる存在にせよ、宇宙に住まう他なる存在の自己であることを認識する能力――霊質――を失うときであり、それはまたいくつもの領域に出現する。

人間の枠を超えた記号論的宇宙

この本のコーンの論の展開の理論的に支えているもののひとつは、チャールズ・サンダース・パースの記号論である。

僕も一時パースの記号論に惹きつけられた時期があったが、この本を通じてひさしぶりにパースの記号論に触れて懐かしくなった。

ひとつ前の「僕らは世界にアフォードされながら創発的に発想してる」から、パースの記号論における記号の3つの分類を紹介しておこう。

イコン、インデックス、象徴の3つだ。

イコンは、対象そのものに類似(ライクネス)をもつ記号を指す。日本語における擬音語などのオノマトペは、このイコン的な記号に近い。その記号を見たり聞いたりしただけで、その対象のイマージュがわくものだ。

一方、インデックスは対象との類似性を持たない。「代わりに、それは別の何かを指差する」。

その記号はそれを示された人に何らかの反応を呼び起こすものだ。

僕はそれをアフォーダンス的な記号だと理解した。

デザインとは、このインデックス的記号をうまく駆使する仕事なんだと思う。

最後に象徴的な記号。これは対象との類似性もなければ、別の何かを指差することもなく、ひたすら人間界の取り決めやほかの象徴的な記号との関係性において意味を成り立たせるものだ。「象徴は規約を必然的に含んでいる」。

つまり、言葉の定義のところで書いたのは、この象徴記号の規約をつくること自体を自分たちでやるか、他人に任せにするかという話である。

コーンは、3つのうち、象徴は人間だけが用いることのできる記号だとしている。逆にいえば、イコンやインデックスは、人間以外の生物も用いていることができるということでもある。

「諸自己の生態学において、魂を所有するほかの自己に気づき、またそれらと関わりあうこと」ができるためには、記号を使いこなせないとどうしようもないからだ。

そして、記号は他者を認識するためだけのものではない。

他者が異なる自己であり、その自己を認識することが記号を用いてなのであれば、自分自身である自己の認識に記号が関わっていないはずはない。

しかし、人間は記号を用いて自己を認識するのではない。記号過程で自己は生成されるのだ。

記号は精神に由来しない。むしろ逆である。私たちが精神あるいは自己と呼んでいるものは、記号過程から生じる。倒壊するヤシを意味あるものと見なすその「誰か」は、人間であれ非人間であれ、この記号とそれに似た多くのほかのものの「解釈」のための座となる―― どれほどはかないものでも――おかげで、「時間の流れにおいてちょうど生まれたばかりの自己」である。

(中略)

これらの諸自己は、「ちょうど生まれたばかりであり」、世界から遮断されていない。精神の「内側で」生じている記号過程は、複数の精神のあいだで起きるものと本質的に異なるものではない。

自己は記号解釈の座であると同時に、その記号解釈を通じて生成されるものでもある。

これは先に書いた他者を内部に取り込むことで自己が生成されるということと同じで、パースの記号論的に読み替えたものだ。

自己とは――いかに束の間のものであったとしても――記号解釈のための座なのである。人間であれ非人間であれ、単純なものであれ複雑なものであれ、自己は記号論的過程の中継点である。それは、記号過程の帰結であり、かつ、未来の自己として結実するような新しい記号解釈の出発点でもある。

象徴的な記号を超えて

この記号論的な視点に立った、人間的なものを超えた人類学的な考察のなかで、僕にとって興味深かった話のひとつが、象徴的な記号を操れないルナの人びとにとっての狩猟の相棒であるイヌとのコミュニケーションにまつわる、一連の話だ。

他者と交感するためには、他者のなかに入ったり、他者をなかに入れたりなどして、他者になることが必要だ。

イヌと交流しようとすれば、イヌになる必要がある。

それが種=横断的な意思疎通に求められることだ。

しかし「種=横断的な意思疎通は、危険な取引である」とコーンはいう。イヌになることは危険を伴う。

一方では、人間的な自己の完全な変化は避けるようにして――誰も永遠にイヌになることは望まない――、他方では、この変化の独我的な裏面である、前の章で魂=盲と呼んだものによって表象されるモナド的な孤立を避けるようにして、種=横断的な意思疎通は行わなければならない。アヴィラの人々は、そのような危険を軽減するために、いくつもの種=横断的な意思疎通の策を巧みに利用する。

こうした危険を避けるために工夫が必要であるがゆえに、イヌとの「種=横断的な意思疎通」は興味深いものとなる。

それは、象徴的な記号を操るものの思考と、そうでないものの「種=横断的な意思疎通」における工夫でもある。

たとえば、何かの禁止を伝えることだ。

禁止とは、あるものの否定であるが故に、まず「あるもの」そのものを象徴化する記号過程を必要とする。

象徴的に「するな」と言うことは単純である。なぜなら、象徴的な領域はインデックス的あるいなイコン的な連鎖という記号論的な連合から切り離された水準にあるので、こうしたメタ=指示分に傾きがちだからである。つまり、象徴的な様態を経由することで、より「高位」にある解釈の水準において指示文を否定することは相対的に容易である。

というわけだ。

しかし、イヌは象徴的な記号を解さない。

だから、イヌに何かの禁止を伝えるのは、なかなか難しいものとなる。

どのようにしてイコンによって「するな」と言うのだろうか。唯一の方法は、「インデックス」の記号を再=創造すると同時に、インデックスの効果を持たないようにすることである。

と、コーンは言う。

禁止以外の場面で、ルナたちはイコン的記号とインデックス的記号を用いて、イヌたちと交流する。

コーンがイヌ科命令法と呼ぶものを駆使して、肯定的な命令(「これをするな」ではなく、「これをしろ」を)をイヌに伝えている。

語用論的な額の「イヌ科命令法」、「咬むな」をインデックスによって伝える唯一の方法は、咬むという行為を再生産するが、ただし通常のインデックス的な連合から切り離されたやり方を取る、ということである。遊んでいるイヌが、噛む。この「咬みつき」は、本当の咬みつきのインデックスであるが、逆説的な仕方でそうなのである。これは、本当の咬みつきとその実際の結果全てのインデックスであるが、ほかの状況であれば他動詞的なインデックスの連鎖そのものも停止させる。咬みつきが不在であるために、新たな関係性の余地が生じる。その余地を「遊び」と呼ぶことができよう。

ここ最近、フルリモートワークから解放された僕がさかんに、オフラインでの環境における情報の豊かさの重要性として繰り返し書いていることがこのインデックス的記号にまつわることだ。

オンラインでの情報のやりとりでは、こうしたテクストによるやりとりでも、ビデオ会議的なツールを介したコミュニケーションでも象徴的記号による情報のみに偏りがちだ。人間からの情報も、表情や動き、状況などが見えないので、文字でも話し言葉でも言語表現による情報ばかりとなる。

しかし、リアルな場では違う。人がどういう状況、文脈において、その言葉をどんな表情で発しているかという、象徴記号以外の情報も得られる。

そこには風が吹き、熱がたちこめ、周囲の騒音に包まれ、動き回る人間、非人間の気配が次々とあらわれる。

イヌがほかのイヌとたがいに噛みあう遊びを通じて、噛むけど咬みつくことはしないという、噛むというイコンと咬むの不在の組み合わせによるインデックス的な方法でほかのイヌとのコミュニケーションしているのと同じ形式を用いて、象徴的記号における「咬むな」と類似の情報を、イヌとのあいだで、種=横断的に意思疎通するルナたちのように、非象徴的記号とともに生きることで、僕らはもっと人間中心主義的にならずに生きられるはずである。

クリティカルゾーンのたくさんの〈私〉

いや、同じ人間同士のなかでだって、自分とは異なる世界を生きる者と意思疎通をはかり、やたらと誹謗中傷しあったり傷つけあったり奪い合ったりせずに、諸自己の生態学的な関係を構築することができるはずだ。

人間が野生だとみなすものは、主たちによる支配的な観点からすれば、飼いならされている。単一の自然と文化的に位置づけられた多数で可変的なその表象を前提とする、欧米的な多文化主義とは対照的に、森やそこにいる諸存在に対するアマゾニアの人々によるこうした理解は、ヴィヴェイロス・デ・カストロが多自然主義的な理解と呼んだものに近い。世界に住まう異なるたぐいの存在の身体にもとづく配置から生み出される、多くの異なる自然がある。しかしながら、唯一の文化――人間も非人間も同様に、あらゆる自己がそこに身を置く〈私〉の観点――がある。この意味における文化とは〈私〉の観点である。つまり、それぞれの〈私〉の観点から、あらゆる存在は彼らが生きる異なる自然を文化として見ているのだ。

これら、非人間も含めて、たくさんの異なる〈私〉を認め、たがいに種=横断的な意思疎通ができるような交感力をもつこと。

諸自己の生態学が成立する、みずからも考える森において、捕食者だけが生き延びて、自己を持ち続けるということは、僕らが日々行っているような異なる他者の存在に気づかないで(魂=盲の状態で)暴力的なそれらを排除しまくるのとはまるで違う。

ジャガーは、自分を見返すものは餌食にしないのだとルナたちは考える。

それは見返すものはジャガー同様、捕食者であり、生きている自己だからだ。諸自己がほかの諸自己をちゃんと尊重しているのだ。

そんな生態学が成立する森から、僕らはもっと学ぶことがあるだろう。

パースの宇宙論的記号論が成り立つ、人間的なものを超えた姿勢を僕らはあらためて身につける必要があるのではないか。

このルナ・プーマたちの生き方を見習って。

そのとき、はじめて冒頭紹介したラトゥールの指摘、クリティカルゾーンという「その薄い膜がどんなリアクション(化学変化、地質学的機序や社会への影響)をしてくるのかほとんどわかっていない」ということの解消への歩みを人類ははじめられるのではないだろうか?

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。