暗号めいた言葉が群れを成す

話が合う人同士には仲間意識が生まれやすく、それゆえにまた、自分たちとは違う人たちを仲間ではない人として、時に敵視して仲間うちで揶揄したりしてしまうこともある。

その際、言葉の使い方の違いなどをネタに揶揄したりすることが案外多いのではないか。あの人は話がわからないとか、あの人たちの使うバズワードには意味がないだとか。リテラシーが低いなんて言ったりすることもあるだろう。また、価値観の違いを言っているようで、実は根本的には言葉の用い方の違いであることは少なくない。どうやら僕らは自分たちで意識できている以上にずっと言葉というものに囚われてしまっているようだ。

その際、きっと忘れてしまっているのは、話が通じている同士での会話に、仲間うちでしか通じない言葉が思った以上に多く含まれているということだ。普通の言葉なんだから、なんでわからないのだろうと思いがちだけど、仲間うちの間で知らないうちに、「普通」とは違った意味が言葉に生まれてしまっていることに当人たちが気づいていないというわけである。

それは仲間うちにしか通じないという意味ではほとんど暗号だ。明確でないにせよ、共有されたルールのもとでのみ意味が通じるようになっている言葉(の用い方)だからだ。ルールから先に作ったのではなく、繰り返しの会話の中で自然とルールができてしまったがゆえに、ルールありきの暗号であることを気づきにくくなっているだけで、その暗号めいた言葉が他の人に「通じない」のは当然である。また、それが通じる同士に仲間感が生まれるのも、まあ、そりゃそうだろうと思う。

そうした暗号めいた言葉群からみて、仲間以外の他の人たちは何か「わかってない人たち」のように見えるかもしれないが、それはあくまで自分たちが設定した理解なるものがそもそもわかるはずのない暗号から成るものである限りで、わかっていないだけで、その意味で本当にわかっていないのは、他人をわかっていない人たちと判断する当人たちの方である。

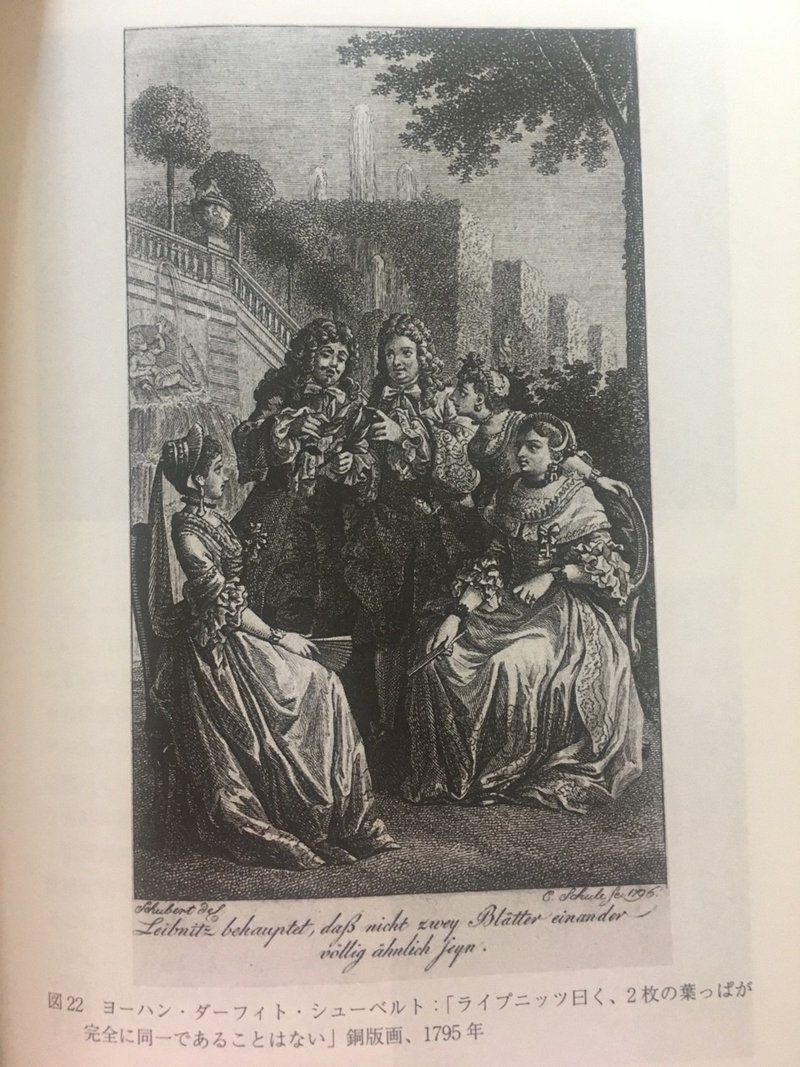

結局、1つ前の「文化を変える会話が行われる場」で紹介した王立協会やライプニッツの対話のコミュニティがそれぞれ仲間と敵対する外部集団を持つのも同じことだろう。用いる言葉、言葉の用い方が異なる複数の集団がある時、お互いに相手の言葉が理解できないがゆえに、相手を物事がわかってない奴等だと考えがちなのだ。だからこそ、王立協会のジョン・ウィルキンズも、ライプニッツも、万人に通じる普遍言語の構想を行なったのだと言える。

このあたりの事情は、ジェイムズ・ノウルソンの『英仏普遍言語計画』に詳しい。

ノウルソンは「16世紀と17世紀初期のラテン語は、ヨーロッパの諸国の学者にとっては事実上の国際語であった。ラテン語の使用は伝統的に神聖視されていたし、古代知識の宝を手に入れ、聖職や知的職業につき、「学問の共和国」に入国するための資格証明書でもあったから、それがヨーロッパ世界で占める地位には比類ないものがあった」とした上で、さらにウィルキンズやライプニッツが17世紀の半ば以降に「真性の普遍言語」を構想した理由を以下のようにまとめている。

ところが、その古典語はヨーロッパの知識層で絶えず使われていたにもかかわらず、早くも17世紀前半には、多くの学者や哲学者や科学者が、望むらくは共通の書字として、場合によっては補助的な話し言葉として、究極的にはラテン語の代わりとなる真正の文字から成る新しい普遍言語を構築する可能性に注意を向けるようになっていたのである。この提案に関心が集まるようになったのは、ひとつには、非ヨーロッパ語を話す人びとと意思の疎通をはかる必要があるとわかったからである。旅行家や宣教師らの報告や記録のおかげで、読者が極東や西方の見るからに奇妙な言語に関し知見を得るようになるにつれて、普遍言語の必要性に目覚めるようになっていったのである。

非ヨーロッパ言語を話す人々との意思疎通。例えば、身近なところで言えば、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルが日本を訪れたのが1549年である。1538年、ザビエルも創設に加わったイエズス会は、カトリックの危機に、台頭するプロテスタントへの対抗や非キリスト教徒への布教を目的に設立されている。

もちろん、ヨーロッパが非ヨーロッパの人々との交流を意思疎通しなくてはいけなかったのは、宗教的な理由だけではない。1600年にイギリス東インド会社、1602年にオランダ東インド会社がそれぞれ設立されているとおり、貿易面での理由もあった。

ヨーロッパ知識人における公用語であるラテン語の限界がみえ、本当の意味で、あらゆる人に通じる普遍言語が求められたのは、こうした背景である。

ウィルキンズやライプニッツには、さらに伝統的な考えの人たちと、自分たちの新しい科学、哲学の間をつなぐ言語の必要性も感じられていた。互いの陣営がお互いに通じあわない暗号めいた言葉を話している状況では、新しい学を成り立たせることはできないと考えたからだろう。思考のすれ違いを漠然と考え方の違いだとはせずに、このように言語の問題として捉え、それを普遍言語の開発という具体的施策によって解決しようとするセンスはさすがだと思う。

多くのすれ違い、多くの価値観や思想的な対立は、結局は言語の違いによる影響が大きいはずだ。これを考慮せず、互いに互いを根拠なく蔑むのは本当に考えが足りないといえるだろう。言葉が基本的にはどれも暗号的であることを見ようとしなければ、無意味で非効率な対立に時間を取られすぎてしまう。それは不毛だ。

古典時代のギリシア人は自分たちの言語と異なる言語を話す人がいるのは知っていたが、それらの人々のことを「バルバロイ」と呼んでいたことを教えてくれるのは『完全言語の探求』におけるウンベルト・エーコだ。エーコは「バルバロイ」とは「吃っていて、話してる内容がわからない者」だと教えてくれる。自分たちと違う言葉を使う人たちを避けようとする僕らは、このギリシア人たちと変わらない。

エーコによれば、「ギリシアの哲学者たちはギリシア語を理性の言語と見なしていた」という。「アリストテレスは、ギリシア語の文法的分類をもとにして、かれの範疇表を作成している」が、それはある意味、語とこの世の存在との関係を分類したものだと言えるが、その関係性はあくまでアリストテレスが使えるギリシア語の範疇での整理になっている。

だからエーコは次のような指摘をする。

が、そうであるからといって、ギリシア語の優位性が明言されたというのではない。思考がその自然的な媒体と同一視されたというだけのことにすぎない。言葉である〈ロゴス〉がそのままにまた思考であったのだ。そして、かれらは異邦人の言葉についてほとんど知らなかったため、異邦人の言葉によっては思考することができなかっただけのことである。

語が思考であればあるほど、他の言葉を使う人のようには考えられない。それは各国語のようなレベルの話から、日常生活における文化的な集団ごとの用語法的な違いであれ、同じことだ。

語が違えば、意味論のレベルや、統辞法のレベル、そして、用語法のレベルで、語とそれが意味する事柄の関係性のルールは異なるのだから、異なる語を話す人々同士の間で互いに相手の話す言葉は暗号のように意味不明だ。大幅に違えば、まったく理解できないので、それはそれで対立は生まれないかもしれないが、日本語同士で文化の違いから用語法が異なっていたりする相手同士だと、下手にある程度は理解できるがゆえに厄介ごとが生じるのだろう。

エーコはいう。

しかしながら、自然言語の働きは、たんに統辞論と意味論にもとづいているだけでない。それは語用論にももとづいている。すなわち、記号を発信する際のの状況とコンテクストを考慮した使用規則にもとづいている。そして、この使用規則こそが言語のレトリカルな使用の可能性を成立させるのである。しかも、レトリカルな使用によってはじめて、単語や統辞論的構成物は多様な意味を獲得することができるのである(たとえば隠喩がそうである)。

と。

同じ語でも違う意味で用いることができるから、言葉は豊かで、そこから多様な表現、多様な思考が生まれてくる。けれど、この言葉の多様性を受け入れられず、自分とは異なる考え、言葉の用い方をする人の多様なあり方を認められないと、途端に、その人自身の思考の広がりにも限界が見えてくる。

世の中で、オープン・イノベーションなる語が持て囃され、そこに意味を見いだすとすれば、まさにこの観点においてだ。異なる言語を話す人と思考を交えることができるかどうか?

これが現代における「普遍言語」の問題なのだと思っている。

#コラム #エッセイ #イノベーション #言語 #暗号 #多様性 #ビジネス #言葉

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。