話の構造を読む

誰かが話をしているときの言葉を聞くとき、表面的に話されている意味や用いられる言葉の表現よりも、その言葉の構造を聞いているんだと思う、僕は。

話してる相手がちゃんと構造をまとめた上で話してるなら、そのまま聞いたりもするけれど、多かれ少なかれ、話言葉の構造は乱れてるか(僕だって乱れる)、ないに等しい状態なので(僕だってないときがある)、相手の話を頭のなかで構造化しながら聞いてたりする。

だからなのだろう。

相手の話自体にある矛盾にもわりとすぐ気付くし、考えたりてない部分がどこか、間違いの原因がどこにあるかも話を聞いてるうちにわかる。

また、相手の話を聞いてるときに、何を言ってるかわからないなと感じるときは、たいてい相手が話してないことがあって、その欠如が構造化を妨げていたりすることも多いので、話していない部分を探るための質問をして、それを表面化するようにする。まあ、いつでも穴埋めがうまくできるわけではなくて、理解に至らないこともあるのだけれど。

とはいて、何を言おうとしてるかは、ひとつひとつの文章そのものというより、話したこと全体のなかから読みとるしかないはずだから、表面的な意味や個別の表現よりも文章全体の構造に目を向ける必要があると思っている。

構造と言ってるが、関係性のようなベクトルのある性質も含んでいる。

2つの言葉の関係性が片方が前の言葉を捕捉する形の関係にあるのか、並列に2つが対等にあるのか、あるいは、2つの相反する関係を示そうとしてるのか、など。そういう関係性も含めて、どのような話の構造によって、何を言いたいのか理解したいわけである。

もちろん、話してる側にそのつもりがない場合も多いので、質問を通して、自分で足りない部分の情報を補完することで相手が伝えたいことを理解しようというのが、僕の方法だ。

一方、書かれた文章に対してはそこまで厳密にはそれをやらない。

本なんかは特にそう。それなりの本はそもそも構造化がちゃんとなされているので、僕が読みながら厳密にそれを組み立てなおしながら読まなくても、いちお大丈夫になっているからだ(ということにしている)。

ただ、ビジネスのなかで使われるドキュメントに関しては同じような構造化する見方をして、文書のレビューをする。

それは文書化する人が僕と同じようにドキュメントを組み立てるのは、素人であるからだ。その場合は、話を聞くのと同様、構造の整理をしながら見ないと何を言おうとしてるのかがわからない。

ただ、繰り返すが、普段読んでる本の文章に関しては、あまり自分で構造化しなおして読もうとはしていない気がする。だから、その分、実は本の理解度のほうが普段の会話などに対する理解度よりは低い。こうしたnoteで本のことを扱うのは、読んでる最中の構造化不足を補う意味もあると思っている。

そう。構造化して理解する力を高めるためには、自分自身が文章を組み立てたり、会話のなかの話を構造化したりを普段からやってないと向上しない。

その意味で理解力とうまく伝わるように言葉を紡ぐ力は共通する土台として、構造化や関係性のスキルを持っているのだと思う。

その意味で、自分でも話したり書いたりする言葉の構造もとうぜんそれをちゃんと組み立てた上で話したり書いたりしようと思っている。

まあ、もちろん、すべてきっちりやれるわけではない。このnoteの記事だって、書きなぐってるものも多い。とうぜん、日常的なおしゃべりレベルで、構造化して話すことはやらない。

ただ、仕事での議論やディスカッション、プレゼンテーションなどの性質をもった会話や発言の場であれば、自分が話すことをこのようなロジックで伝えれば相手にわかるようになるだろうと仮説を立てた上で話を構造化して、そこに具体的な表現を乗せて話すようにしている。もちろん、構造化がうまくいかず、話してるうちに自分でもうまく言えてないなと思うことはあるが、それは失敗であって、そもそも構造化を心がけてないのとは違うはずだと思う。

そういう理解の方法に頭がなっているからなのだろう。僕は人が言ってることを理解しようとする際、紙に図を描きながら話の構造や関係性を図式化して理解する傾向がある。人に自分の考えを説明する際も、図的に表現しがちだ。

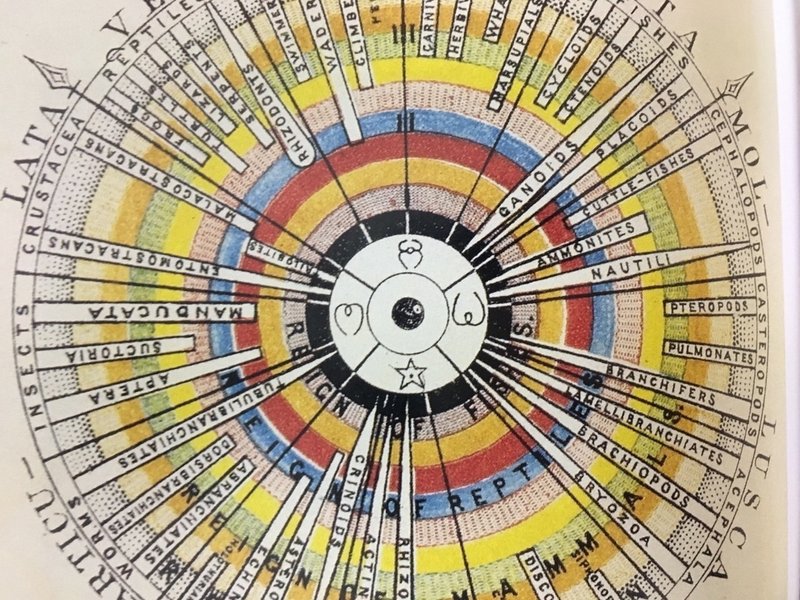

それはKJ法の3段階目での図解化の作業を即興的にしているのに近い。

と、こんな話を書いてるのは、実はKJ法をやる際のグループ化の際の、小グループ化をどうするか?という際も、この構造化、とくに関係性を考えるってことって大事だということに気づき、それを言いたかったためだ。

よく僕もKJ法でグループ化の作業をするとき、いっしょに作業を進める人には「似ていると感じるもので小さなグループを集めましょう」といい、「何故似ていると感じるか?」が大事なので、そのことを含めて「グループを要約した表札をつけましょう」と指示している。

この言い方も大きく間違ってるわけではない。だが、より正しくいうと、小グループをつくるときの基準は「似ている」ことだけではなく、それは多々ある関係性の1つというだけで、その他の関係性も視野に入れつつ「優位な関係性だと感じる情報同士でグループを作りましょう」となるのだと思う。

何故なら、その関係性を見いだすことが、1つの発想だからだ。その関係性を複数組み合わせて統合を進めながら、全体でより大きな関係性をつくるなかで、発想が生まれてくるというのがKJ法が発想法と使える所以なのだというのが、僕の理解。関係性の束をどう組み立て、そこから何を見いだすか? それがKJ法を用いた編集的発想法である。

マニエリスム的なアルス・コンビナトリアも僕らが見れば、その延長線上にあるもの。それが機械論的な側面があるあるとすれば、実はKJ法もマニエラ的な機械論的な側面のある方法だと気づくとよい。

さて、話を戻そう。

KJ法における小グループの作り方の話に。とはいえ、僕はこの小グループをつくる際に「有益な関係性を見つけてグループ化しよう」という方法をちゃんと伝える自信はないという点に戻してみる。

というのは、見ている限り、普段から言葉の構造を大きな範囲でみて理解するという方法で、話を理解してるように思える人がまわりにもいないからだ。

単に僕がそれに慣れてるからだけなのかもしれないけど、話の構造・関係性を読むという理解の仕方、使えると便利なんだけどなー、とは思う。けれど、たぶん、人によって何かを理解する際の頭の使い方って違うんだと思う。

同じように話を聞いたり、文章を読む際の理解の方法もおそらく人それぞれ違う。それはどの方法が正しいとか、正しくないとかいう話ではなく、ただ人それぞれの方法があるというだけだ。

ただ言えるのは、自分が物事を理解する際の特徴(強み、逆に、弱点)を知っていると、物事を理解し考える際にどの情報をどう取り扱うと、自分の思考がうまく機能するよう工夫できたりするから、自分の思考方法、理解の方法をちゃんと自覚して置くのは大切だということ。あと、逆に自分の思考の弱点もわかるから、危ないときに対処できる。僕の構造化理解の弱点は、個々の言葉の違いを雑に扱うようになることだ。言葉選びがきわめて雑になる。構造さえ示てればいいんじゃん的に。

ということで、僕にはKJ法が相性がいいし、図式化して考えることが向いているんだと思う。だが、同時に、KJ法って決して万人に向く、発想の方法ではないのだろうとも思う。

あと最後に1つおまけ的に付け加えるなら、構造化したり関係性を明らかにして考える観点からは、夏休み前に、言葉を吹き出しに書いたものや、簡単なイラストを書いたものを切り絵をしながらアイデアをまとめるという方法を生み出し、ひとつ自分の考える方法が増えた。これも自分自身の頭の中をまとめる上ではすごく向いてる方法だと感じた。あとで思い出したのは、紙に絵を描いて切り取るという遊びは小学校低学年の頃にひとり遊びとしてやってたことで、それもあって、この方法だと頭を創造的に使えるように癖づけられたんだろうなと思った。

さて、みんなはどういう頭の使い方してるんだろ?

#コラム #エッセイ #理解 #構造 #関係性 #リアル #KJ法 #ビジネス

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。