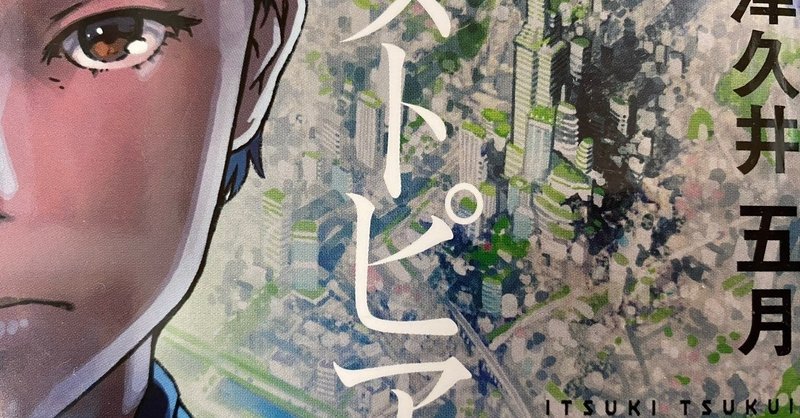

コルヌトピア/津久井五月

2016年に発表されたやくしまるえつこの楽曲「わたしは人類」は、シネココッカスという微生物のDNAに音楽を組み込む形で発表されたことで知られる。

DNAには、遺伝情報の伝達に用いられていない部分があって、その部分に楽曲情報を塩基配列に変換して保存するのだ。遺伝子を情報保存媒体として用いるわけである。

もちろん、遺伝子が自身を複製することでその情報も複製される。

とうぜん、遺伝子をもつ有機体は持続可能な存在だから、これまでの人工的な記録媒体より環境にやさしい可能性が高い。

5Gの世界、よりAIが利用されるようになる世界で、ますます情報資源が必要とされる状況において、DNAを情報記録媒体として使う検討は進められている。

今回紹介する「第5回ハヤカワSFコンテスト大賞」を受賞した津久井五月によるSF小説『コルヌトピア』は、まさに有機体を情報媒体として利用することが当たり前になった世界を描いた物語だ。

植物と共存する都市

2084年、グリーンベルトと呼ばれる23区全体を環状に取り囲む、植物のメカニズムを情報記憶媒体として活用する技術〈フロラ〉を用いた計算資源の開発により、世界でも群を抜いて先進的な都市となった東京の姿を、この作品は描いている。

植物そのものが情報記憶媒体として用いられることで、都市は緑にあふれ、建物と緑は混在となっている。

空に高く伸びた高層ビルは縦に巨大な森となる。

いまの世の中、どこにでもWiFiが飛んでるのと同じように、記録媒体である植物が街に入り込み、建物を覆う。現代のシンガポールなどの赤道に近い東南アジアの都市がまさにそうであるような植物と共生したような都市の様相に、ここで描かれた東京はなっているということだろう。

そして、大きな樹木のほうが安定した情報記録媒体になりやすいので都市にも大型の樹木が増えるが、大きな木は情報だけでなく同時に二酸化炭素もより多く蓄積できるので、おそらく温室効果ガス排出の抑制にも役立っているはずである。

僕が物心ついてからの20年の間にも、世界はゆっくりと、それでもたしかに感じられるスピードで変化している。地球上の数箇所に大きく偏っていた人、富、情報が、別の極へと移動しつつある。

「僕たちはいまや、自然環境に与える悪影響を最小限に抑え、土地の持っている天然の条件と折り合いをつけ、それでいて高度に情報化された生活を享受できる世界を目の前にしているのかもしれません。そこに新しい時代の倫理があって、生活があるのかもしれない」

この本を読みながら、僕は現在起こっている、こんな問題の解決にもつながるのではないかと夢想した。

豊穣の角

本作のタイトル「コルヌトピア」は、古代のギリシア、ローマにおいて、食べ物と豊かさの象徴として用いられた豊穣の角=コルヌコピア(Cornucopia)に由来する。

ゼウスを育てた母アマルティアは、ヤギとして表現される存在で、ゼウスにヤギの乳を飲ませて育てたとされる。

ゼウスは育てたてくれたお礼にアマルティアに望みのものがなんでも出てくる角を与えたのだが、それが豊穣の角=コルヌコピアである。

本書で2084年の東京で暮らす人たちは〈角〉と呼ばれるインターフェイスを介して、フロラに記録された情報を読み取り、描画=レンダリングしたイメージを見る。まさに角を通して望みのものが得られる。

植物を記録媒体として使うという一方的な使い方にはならず、そこで植物と人間という異なる種同士の、異なる環世界(ユクスキュル)をもつ生物同士の非コミュニケーション的なコミュニケーションが発生する。

特に、フロラ技術に用いるには向かない異端植物とされる植物(たとえば、紫陽花がそのひとつとされる)との非コミュニケーションは、コミュニケーションそのものを危険に晒す。

安定と変化

植物を情報媒体として用いるためには安定が問題だ。

冬になって葉が落ちてしまえば扱える情報量も変わってしまうから、フロラ技術に主に用いられるのは、主に常緑の針葉樹ということになる。

広葉樹は葉を落とすので向かないとされ、あまりグリーンベルトには取り込まれていない。

特に鼻を咲かせる一年草の植物などはフロラには向かない種として異端植物と呼ばれて人から忘れられそうになっていた。

先にも書いた紫陽花などがそうだ。主人公の男性はもうひとりの主人公である植物学者の女性から実物を見せられるまで紫陽花のことを知らなかった。

「新宿御苑は、そんなフロラの世界から零れ落ちた植物種たちの場所なんです。わたしたちは冗談含みで異端植物なんて呼びますが、彼らは現在のフロラ技術の観点から見れば非常に不安定な存在です。砂山さんの見込み通り、グリーンベルトでの事故が植物種時代や問題に起因するとしたら――」

異端植物は書き込んだ情報を植物が勝手に書き換えてしまうためにフロラに向かないとされている。「非常に不安定な存在」なのだ。

しかし、安定などというものほど、植物とは無縁なものはないのではないかと思う。

前に紹介した『植物の生の哲学』で著者のエマヌエーレ・コッチャが「植物にとってすべてのかたちは存在そのものの諸変化なのであって、行為や作用だけの変化ではない」と書いていたけれど、彼らは1日たりとも変化しないでいることなどなく、たった1日で大きく伸びて昨日とは違う形になる。

そもそも、そんな植物に対して、人間たちの「情報を保存したい」という勝手な都合によって、変化しないことを良しとするような枷をはめるのは奴隷化に等しい。

残念ながらそれは共生ではない。

いまだ人間中心主義であるということだろう。

創作行為や技術は、変容のプロセスから創造者・産出者だけは排することを条件に、かたちを変容させることができる。その意味で行為や技術は間接的・抽象的なのだが、植物はその対極として、直接的な変容を突きつけてみせる。つまり植物が産出するとは、常に自分自身の変化を意味するということだ。

と、コッチャが書くような、植物そのものにとって「自分自分の参加」が産出することに他ならないのだとしたら、〈角〉という媒介を通して、彼らが人間に伝えてくるのは、お前たちも変化しろということなのではないだろうか?

未来を知る

僕たちはどう変わればいいのだろう。

2084年の東京の人々は、東京を環状に包み込んだ植物による円環=グリーンベルトを「計算資源」として捉えている。世界の他の国に負けない魅力的な都市としての東京をこのとき、つくりあげているのは、計算資源としての植物なのだ。

「そうですね――もし今回の事故がグリーンベルト全体に被害を波及させるとしたら、計算資源開発競争が激化するいまの世界で、東京は現在の経済規模を維持できなくなるかもしれません」

僕の言葉に、彼女はなにも返さなかった。

その後は、足音だけが森のなかに響く。

森林の奥、その薄暗い樹間に抱え込まれた都市の運命の重さに、少し寒気がした。

計算資源というのはつまるところ、僕たちが未来を知るために必要な力だ。

東京を包みこむように円環を成したベルト状の森は、人間が「未来を知る」ための資源なのだ。

ここで「植物との共生」なんて言葉を使うのはおこがましすぎて憚られる。

このとき、この2084年の東京がなんていうディストピアだろうと気づくのだ。

未来を知りたいなんて僕らの都合で、植物を計算資源と異端とに分断させてしまい、そこに人工的な格差を生み出してしまうのだから。

おそらくそこには持続可能性はない。

そのことはこの物語そのものが伝えてくれる。何故そうなるのかも含めて。

未来を知りたかったら、僕らはもっと自分で勉強して、自分たち自身でどういう未来にしたいか?を考えられるようにならなくてはならない。

欲すべき未来のイメージを描くための学びをみずからに課さない大人ばかりであることが、この社会がサステナブルであることの何にも増しての最大の問題点であることを、最近日々感じている僕にとって、この物語が教えてくれることの意味はとても大きかった。

自分たちが生きる世界をサステナブルなものにしたければ、みずから外の世界を学び、植物のように自分を変え続けることで、ほかの種ともどもこの世界を生きやすくする活動に参加する必要があるのだから。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。