ルネサンス庭園の精神史/桑木野幸司

言葉やイメージとして頭のなかにある観念やそれを用いて展開される思考と、現実そのものにはギャップがある。

人間に見えているもの、認識できているものなどは現実のほんの一部でしかないし、その認識できている一部ですら、観念や思考の対象となるのはさらにその一部でしかないので、現実の多くは人間の思考からは捨象されている。

だから、ギャップが生じるのは当たり前である。

人間の認識的限界から勝手に生じているギャップもあれば、人が意図的に捨象することで生みだしているギャップもある。それらが混ざりあった状態だ。

であるからこそ、当然、人間はときどき現実の側からしっぺ返しを喰らう。認識できてない部分、意識化する際に捨象する部分から、思考が正常と考えるものを破壊するようなインパクトあるものが投げ込まれたりする。

もちろん、それは見えてないだけ、気にしていなかっただけで、元からあったのだが、人間の側からすると今までそれを無視して「正常な生活」を送れてきたのに、突然それが視野に入ってきて、正常さがかき乱されるものだから、不安や不満、ストレスや怒りを覚えたりする。

まあ、都合のよい話である。

単に現実を認めてない自分が現実のほうから認めてほしいと言われて混乱してるだけなのだから。自分の側の「認識不足」「無知」や「無視」を棚に上げて、不満や怒りを他者の側にのみぶちまけてしまうのは、さすがに自分に甘すぎるだろう。ギャップを引き受けてみることからしか、自分の問題は解決しない。

そんな人間の意識と現実のギャップをあらためて感じることのできる場が庭園である。

現役の庭園というよりも、過去の庭園がそうだ。

東京都目黒区白金台にある自然教育園などがわかりやすい例だろう。「自然教育園」という名の通り、いまは都内の自然の姿を伺うことができる貴重な場所として国立科学博物館の附属ともなっているが、元は江戸時代の高松藩の下屋敷の庭であった場所である。かつてはスギやマツなどの針葉樹主体の庭であったのが、その後放置されて、いまは落葉広葉樹が中心の植生となっている。

庭園という人間の意図を形とした人工的な自然の景観。そこから人間の意思が失われて放置され、時が経てば自然という現実が、「庭園」という形に人間が無視したり捨象したり部分を上書きするように付け加えていく。逆に言えば、自然に帰した現在の庭園から往時の姿を振り返ることで、自然を制御しようとした庭園設計者の意図が見えてくることもあるだろう。そのあからさまに不自然な人間的意図というものが。

『ルネサンス庭園の精神史』で紹介されるのも、そんな過去の庭園である。

タイトル通り、中心になるのは、15世紀-16世紀の庭園で、当時の庭園文化の中心はイタリアにあったから、紹介されるのはルネサンス文化の中心地でもあったイタリアの2つの都市フィレンツェとローマの近郊につくられた庭園である。「権力と知と美のメディア空間」というサブタイトルが付いているとおりでいずれも、ルネサンスの権力者たちと彼らの意図に従った庭園設計者たちの思考がかたちとなった場所だ。

1つ前の「テリトリーの喪失」でも書いたように目に見えない/見えにくい脅威も含めて、あらためて自然あるいは環境との共生についての見直しが必要になっているいまだからこそ、政治や権力、あるいは美や知という観点から、非人間的なすべてのものとの関係を考えるヒントを「庭園」というその関係性の縮図から見つめ直すことが可能ではないかと読みながら思った。

ティヴォリの2つの庭園

昨年のGWにローマを訪れた際、都市ローマから東に約30キロメートル離れたところにあるティヴォリという小さな街を訪れた。

お目当ては、16世紀、ルネサンスの時代につくられたエステ家の別荘ヴィッラ・デステと、古代ローマの時代、2世紀に、ハドリアヌス帝の別荘としてつくられたヴィッラ・アドリアーナという、世界遺産にも登録されている2つの庭園付き別荘をみるためだった。

まあ、庭園付き別荘といっても、前者は、邸宅部分の建物や当時の人々からも称賛された多彩な噴水も健在とはいえ、さまざまな貴重な植物などを考え抜いた形で配置されていたはずの植栽は自然に帰して、樹木は大きく繁り、苔やシダが彫刻などの装飾類を覆い隠していたし、

後者に至っては、完成から1900年以上の時を経て、朽ち果て風化し、ただの歴史的な遺跡でしかなくなっていて、

いずれも「庭園を見る」ということが可能な場所だったかどうかはあやしい。

しかし、この日も含めて都合5日ほど過ごしたローマで最も楽しかったのは、さまざまな見せ場にあふれたローマ市内でも、ヴァチカンの美術館でもなく、このティヴォリの2つの庭園での体験だったようにも思える。時代の大きく異なる2つの大きな庭の敷地内をのんびりと歩き回り、朽ち果てたり自然に飲み込まれそうになりながらも往時の設計者の意向の壮大さの面影くらいは感じさせる人工物としての手の込んだありようと、人の手によってレイアウトされていた植物が時を経て本来の自然に還っていくありようとが、2つ混合するさまをみながら、そこに現在的時間とは異なるスケールと視点が感じられたのが楽しかったのだ。

そのティヴォリの2つの庭が、この『ルネサンス庭園の精神史』という本では紹介されている。

タイトルから分かるとおり、本題にあっているのは前者のヴィッラ・デステのほうで、後者のヴィッラ・アドリアーナの方は、ルネサンスにいたる庭園の歴史を概観するためにすこし触れられている程度ではある。

自然との関係性

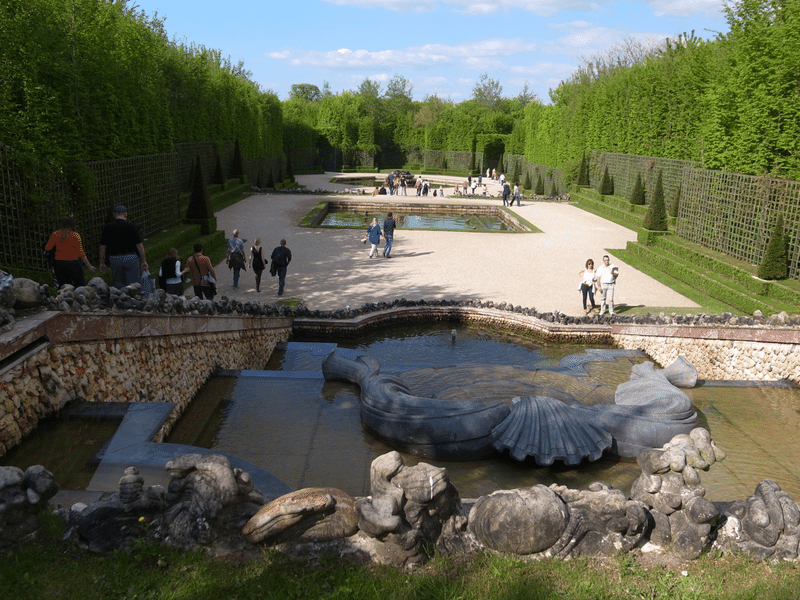

ティヴォリの過去の庭園を歩いて感じた面白さは、いまも比較的手入れの行き届いているヴェルサイユの庭園などからは感じられないものだったように思う。

いや、単にいまも手入れが行き届いているかというだけではないだろう。もともとの庭園の設計思想が違うはずだ。そもそもそれなりの大きさのあるヴィッラ・デステの庭園といっても、ヴェルサイユのそれの巨大さとは比べようがない。ヴィッラ・デステの庭園は歩いて心地よいサイズに道幅なども設定されているが、ヴェルサイユのそれは馬車などでの移動が前提の設計だ。

本書でも16世紀までのイタリア・ルネサンス庭園と、それ以降のアルプス以北の庭園文化の違いが次のように指摘されているが、それを読むと、さらに両者から受ける印象の違いがはっきりする。

イタリアの庭園が、自然に内在している秩序を可視化するというコンセプト(アルベルティなど)を基盤とし、「第3の自然」の観念にしてもあくまで自然をアシストするのが人工技術の役目であると考えていたのに対し、フランスではさらなる1歩が踏み出された。すなわち自然の多様性や蓋然性を、人工技術によって訂正・統御しようとする、いや「できる」、という考え方が、しだいに主流になってゆくのだ。それは絶対王政を確立し、国力をみるみる増強させつつあったブルボン王朝の自信のあらわれでもあった。

実際ヴェルサイユ宮殿に代表されるフランス式庭園には、敷地の固有条件に対する配慮といったものがほとんど感じられない。そこに丘や窪みがあろうが、水流が横切っていようが、とにかくあらかじめ規定した放射・幾何デザインを強引に当てはめてゆく。土地全体を支配するその強力な軸線の中央、もしくは出発点にいるのは国王であった――まさに「朕は庭なり」とでもいわんばかりに。

自然をアシストするルネサンス庭園の設計思想と、自然を訂正・統御しようとする絶対王政期の庭園の設計思想の差は、そのまま自然と人間の距離感ともいえる。

想像でしかないが、ヴェルサイユの庭はそのまま放置してもティヴォリの庭や白金台の自然教育園のように自然に帰っていくことはないのでないかとさえ思う。そのくらい、自然をその再生力も含めて破壊してしまっているように思えるからだ。ある意味、部分的な人新世(アントロポセン)がすでに17世紀の終わりには現実化してしまっていたかのようである。

ポートレートとしての庭園

「朕は庭なり」。

もちろん、このような絶対王政期の庭園の設計思想に通じるような考え方の萌芽は、すでにルネサンス庭園でも見られなくはない。

フィレンツェから北北西に6kmほどいったヴィッラ・カステッロにも、領主のポートレートのような性格は反映されている。ヴィッラ・カステッロは、初代トスカーナ大公であるコジモ一世の治世の1538年に造園が開始されている。設計にあたったのは、造園家のニッコロ・トリーボロで、その死後『画家・彫刻家・建築家列伝』などでも知られるジョルジョ・ヴァザーリが引き継いでいる。

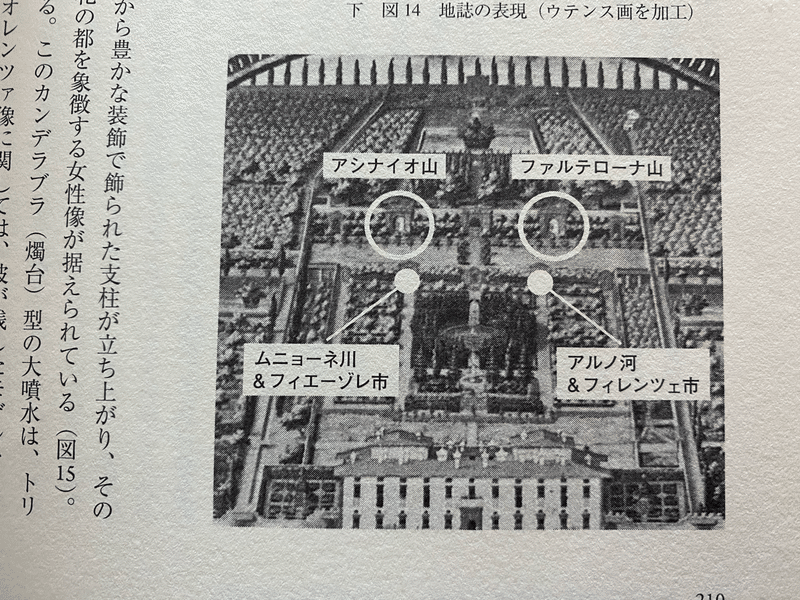

その途中での設計者の変更により、設計変更がなされた部分がある一方で、変わらず引き継がれた根本的な思想があった。変わらず残った部分、それがメディチ家が統べる領土の地誌を庭園に再現するという思想だ。

実はトリーボロの初期案では、ここには養魚池のみを想定していた。そこに浮島を設置したのはヴァザーリで、その上に山脈の擬人像を置くというアイデアも、おそらく彼の頭から出たものであろう。ここでヴァザーリは、トリーボロの庭園デザインが秘めていた可能性を、さらに増幅する介入を行ったといえる。なぜなら、これによって庭の北端がアペニン山脈すなわちトスカーナ国家の領土北限を、そして養魚池はその山脈に発する諸河川の水源を象徴的に表すことになったからだ。いかに見るように実はこうした地誌の再現こそは、トリーボロの造園の主要テーマであった。すなわちこの庭園は、メディチ家が統べる領地のミニチュア・モデルとして構想されていたのだ。だからこそ、理想の庭づくりが、理想の国家建設とパラレルで語りえたのである。

コジモ1世は兄のアレッサンドロが暗殺されたことにより、18歳にしてフィレンツェ公の座についたコジモは、ほかにもフィレンツェ「都市内の宮殿や官庁の普請、領内の交通や水道等のインフラ整備、軍備の増強」などなどの「喫緊の課題が山積みになっていたはず」にもかかわらず、真っ先にカステッロの庭園の造園に着手している。

その庭は「敷地全体に統一的な装飾プログラムが適用され、施主の賛美ないしは政治メッセージを伝達する場としての庭園空間が活用され」たがゆえに「理想の庭づくりが、理想の国家建設とパラレルで語りえた」わけだ。コジモ1世が真っ先に庭園の造園に着手した理由もそこにあるのだろう。

庭園史においてこうした造園スタイルは、このヴィッラ・カステッロの事例をもって嚆矢とする。本章の前半でみたヴィッラ・ジューリアにも同様の傾向が認められたが、それよりも15年あまり早い。こちらのほうが元祖なのだ。

ヴィッラ・ジューリアとは、1527年のローマ劫略によって荒廃したローマの復興のため、1551年即位して間もないユリウス3世が建設した庭園である。

古代から使われているウィルゴ水道の上に建つそのヴィッラは、ローマ市民の貴重な生活水を供給するような基点となる場所につくられた。かつてのローマ皇帝たちが水の支配者であったように、法王は自らを皇帝たちの姿に重ねるため地誌的な配慮でその場所に庭園を作ったのだ。

コジモ1世の庭がフィレンツェの治世の縮図だったの同様に。

コレクション空間としての庭

こうした政治的な意図が後のヴェルサイユ宮殿の庭園などにも引き継がれていくわけだが、17世紀以降の庭園設計思想と、16世紀までのルネサンス庭園の設計思想の違いは、先の引用にもあったとおり、元からの地誌的条件を考慮するか、無視して制御しようとするかという点にある。

16世紀に多くのルネサンス庭園がつくられた背景には、ルネサンス期の近代植物学の萌芽とも関係している。

航海術の発展、新世界の発見などによりそれまでヨーロッパでは見ることができなかった動植物が膨大に入ってきて、古代以来受け継がれてきた博物誌の伝統は更新が迫られていた時期でもある。

さらに印刷術の発明で、文章の複製・流通以上に、図版の複製・流通により新たに発見された動植物の姿も多くの人に共有しやすくなった。

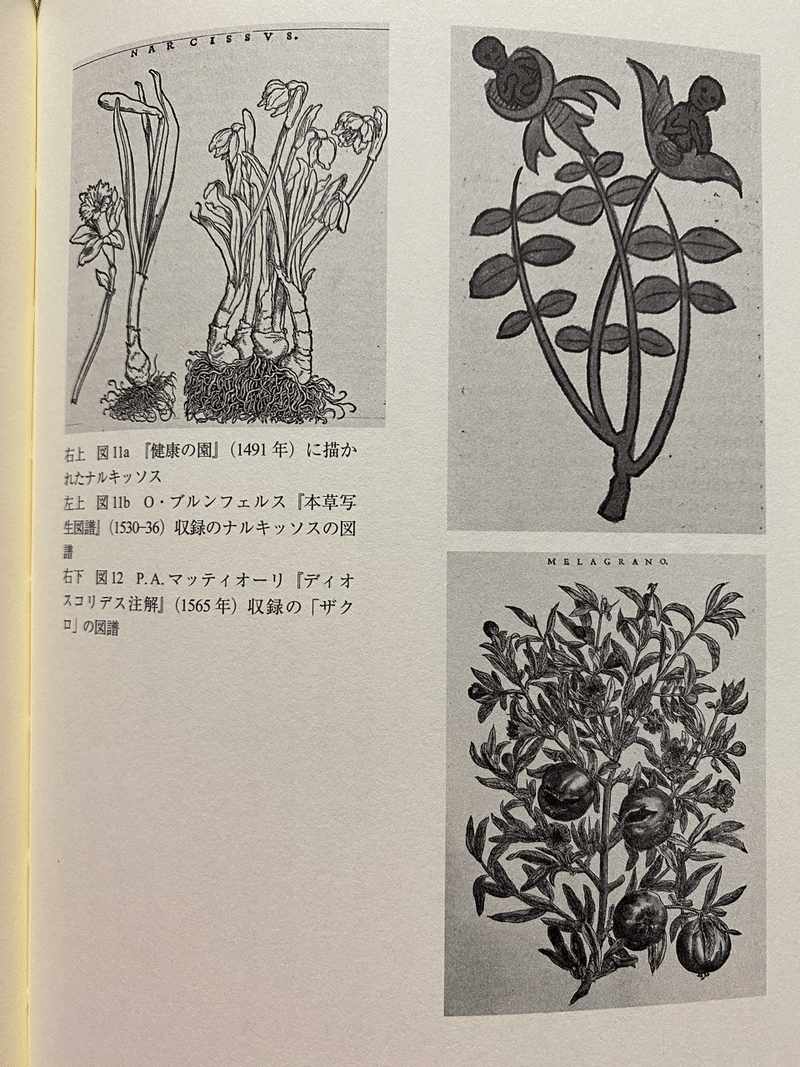

面白いのは中世までの書物に描かれた図版と、印刷術の発明以降に描かれた図版の精密さが比べられないほど異なることだ。下の写真の右2つの図版は同じナルキッソスを描いたものだが、上の中世に描かれたものとしたの16世紀に描かれたものはまったくの別物だ。植物に向ける目がこれほど変化していたというわけだ。

そういう時代背景のもと、つくられたルネサンス庭園には、植物学的な機能も加えられていた。また、1543-1544年頃にピザ大学にはじめて植物園がつくられたように研究のための庭園もつくられはじめている。庭は、大量に増え始めた植物を知識に変換するためのコレクション装置であったともいえるのだ。

「大地に撒かれた天体」としての植物

しかし、「16世紀にみられるこうした自然研究の進展を、合理的な近代科学精神の純粋な発露ととらえるのは早急である」と著者はいう。「ましてや、17世紀のいわゆる「科学革命」へとストレートに直結する現象とみなすのは明白な謝りだ」と。

マージョリー・ニコルソンの『円環の破壊―17世紀英詩と「新科学」』を読むと、そのストレートに直結しないギャップがよくわかるのだが、17世紀初頭を代表する英国詩人のひとりであるジョン・ダンが「新しい哲学はすべてを疑わせる」と書いているとおりで、科学革命以前の自然哲学はいまの僕らのイメージとはまるで異なるものである。

ニコルソンが「宇宙的類推によってものを考える習慣は、今日私たちが知っているような科学の発展に、大きな圧力をかけていた。心理学は生理学のなかに組み込まれていた。医学は、医師たちが人体の構造を地球の構造との類推によって説明しようと試みている間中、ずっと停滞していた。同じく地質学も、人々が大地のなかに人間の歩みと歴史を読み込んでいる間、成長を阻まれていた」と書くように、マクロコスモスとしての宇宙と、人間や動植物などのミクロコスモスはつながっていて、同じ構造を共有するものと考えられていたのである。

だから、本書の著者が例をあげるように16世紀のボローニャ大学の博物学者ウリッセ・アルドロヴァンディの主著『鳥類学』の記述がこんな風になるのだ。

どれでもひとつ掲載項目の鳥類の解説を読んでみるなら、そこには学術名称、個体の地域差、生態、鳴き声の特徴、食性、品種間の捕食関係など、いわゆる直接観察や比較解剖学的な研究に基づく科学的データが羅列されている一方で、その鳥にまつわる文献由来の情報、すなわちエンブレム、形容辞(エピテット)、メタファー、ことわざ、ヒエログリフ、異教の伝承、観相学、アレゴリー、予兆などのトピックが分け隔てなく並んでいる。

そう。科学革命以後の時代に生きる僕らなら当たり前のように、無視したり捨象したりするものが、16世紀には無視したり捨象されたりすることなく引き受けられていたのだ。生きている哲学空間、思想空間がまるで異なることがわかるだろうか。

こうした哲学空間のなかでは「ある動物の特質を知悉したいと望むならば、まずその動物が、寓意とシンボルが編みあげる世界のなかで占めている位置を正確に知らねばならない」し、植物の場合でも「品種を同定し、分類整理するだけではなく、その植物の背後に広がる広大な文化的背景を確認する作業が、植物園でも行われ」なくてはならなかったと考えられる。

16世紀のスイスの医師で錬金術師としても知られるパラケルススは植物を「地上の星」とみなし、

あらゆる植物を大地に撒かれた天体と考え、天上の星々を「精神的な存在に昇華した植物」であると主張していた。

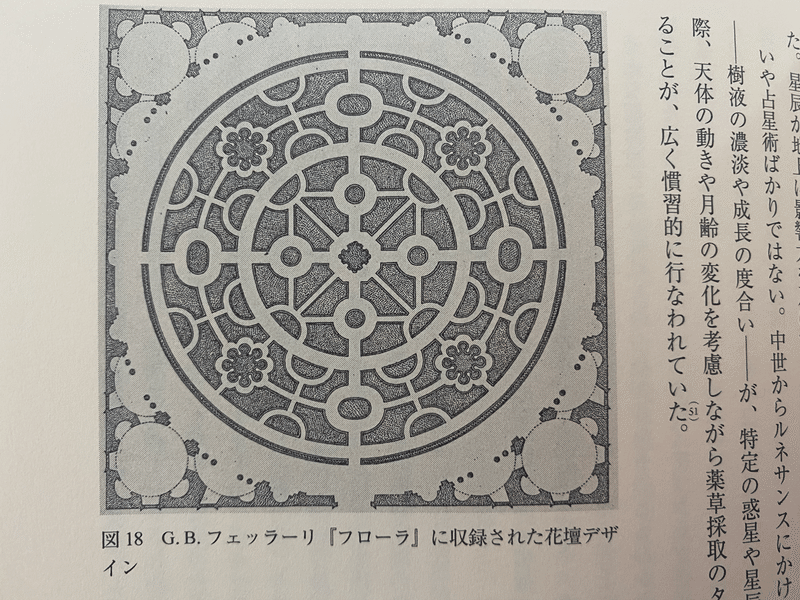

かつての占星術が立派な学術知識であり、それが植物学とも連関し、植物園の花壇のデザインに以下のような配置を促したのも、こうした視点から理解することができるのだ。

こんなにも天と地、宇宙と人間そして個々の動植物がつながっていると信じられていたら、そうやすやすとは地誌や自然を無視して庭園を作ったりはできないだろう。

それが可能になるのは、そうしたつながりを無視したり捨象したりすることを許容する科学革命的思考世界の変換が起こる17世紀半ばまで待つ必要があった。

ラファエロ工房と庭

さて、本書にはもう一箇所、ローマを訪れた際にみた庭が紹介されている。ローマ市街にある、現在はヴィッラ・ファルネジーナと呼ばれる、ヴィッラ・キージである。

ラファエロが「ガラテアの凱旋」というフレスコ画を描いたことでも知られるヴィッラもまた、同時期のルネサンス庭園をもつ建築である。

いまは建物のまわりのほんのわずかな庭園を残すだけだが、ラファエロとその工房が残した邸内のフレスコ画がその庭園にどんな植物が育てられていたかを伝えてくれる。

それは当時の建物の入口にあたる「アモールとプシュケの間」と呼ばれる広間に描かれた天井画だ。

その「アモールとプシュケの結婚」の物語を描いた天井画の、そのひとつひとつの絵を切り分けるフレームの機能を果たす花飾りには多様な種の植物が描かれている。

これがおそらく庭で実際育てられていた植物だろうと著者はいう。

庭にあるものを建物内にも写し込むという手法は、先にあげたマクロコスモスとミクロコスモスの重なりという思考を考えると、なるほどと感じられるし、日本の借景的な庭園デザインの技法も思いだす。

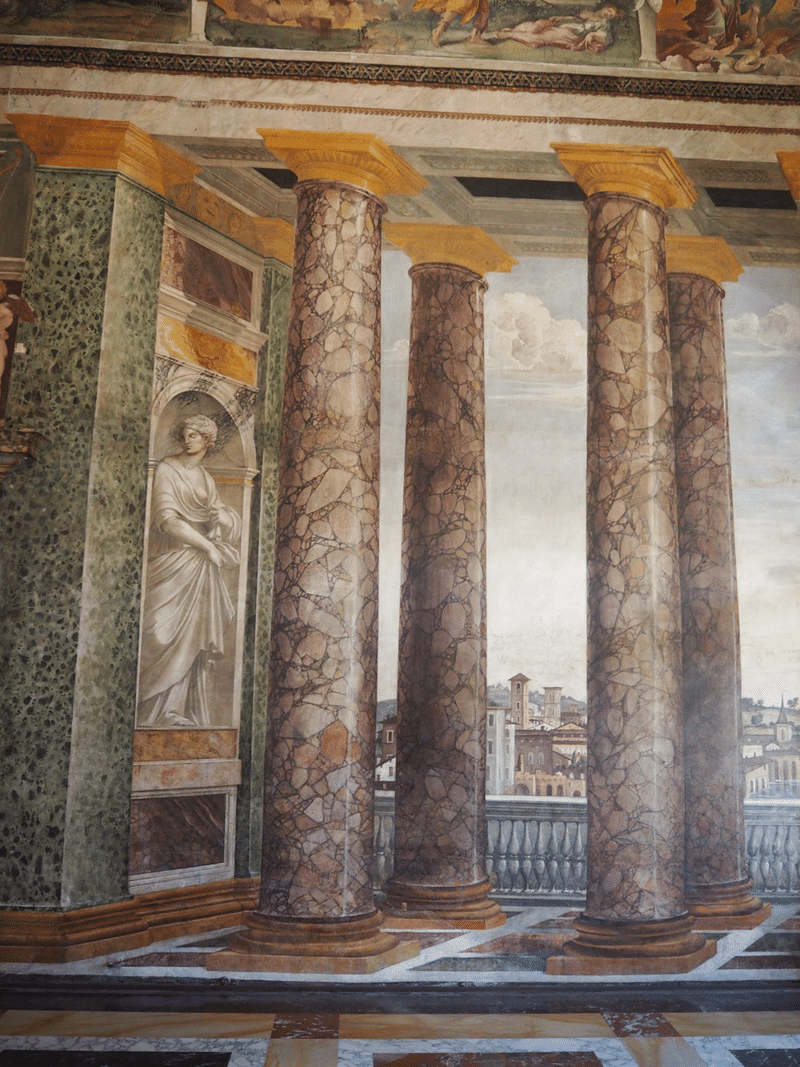

借景ということで思いだすのは、このヴィッラの2階にある騙し絵的なフレスコ画だ。

窓のない広間に描かれているのは、実際に外にあったはずのローマの街の風景である。

借景とは逆に、借りられないなら複製してしまおうという発想かもしれないが、自然とのつながりを保とうという視点では重なるのではないか。

この発想が先のヴィッラ・カステッロのような地誌をミニチュアにして庭園に反映するという発想にもつながるのだと思う。

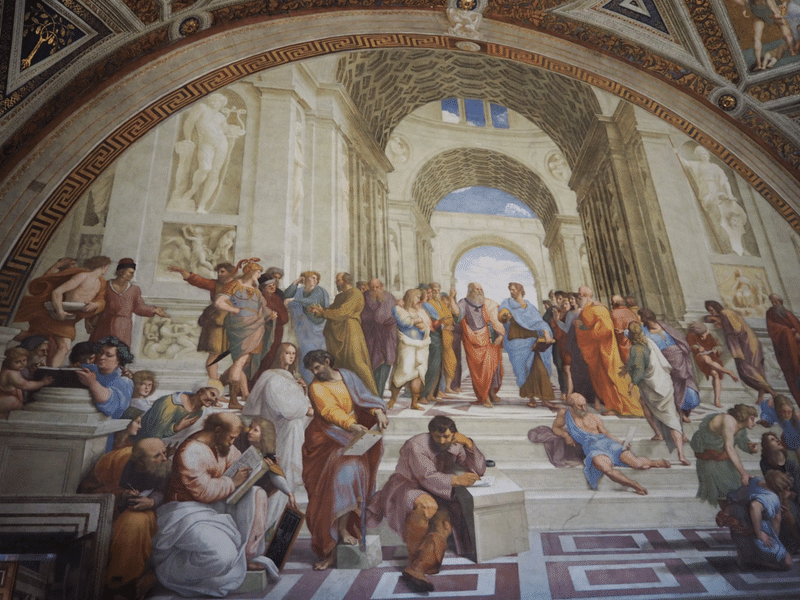

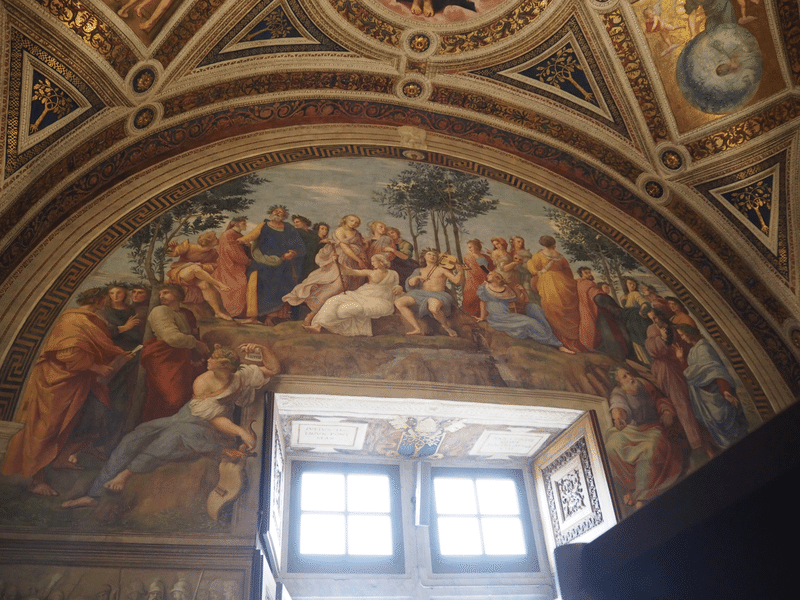

若きラファエロがその「署名の間」に有名なをアテナイの学堂」や「パルナッソス山」などのフレスコ画を描き、その師でもあったブラマンテがそこから見える中庭を設計した、ヴァチカンの宮殿の庭園設計の背景にある「視る」という視点について著者はこう書いている。

そのスペクタクルをもっとも理想的なかたちで享受できたのが、ヴァチカン宮殿の「署名の間」である。中庭の大空間が生み出す遠近法的景観は、すべてこの部屋から見たときの視覚効果を計算して設計されていた。逆に言うなら、ここから少しでもずれた場所から見ると、ゆがみが生じてしまうということだ。ここにはやがて17世紀の王権バロックにおいて顕著になる、「視」がはらむ権力の構造が隠れている。法王とその側近中の側近のみが賞玩し得た特権的景色は、そのまま権力のまなざしと結びつく。なぜなら古来、王が「視る」ことはそのまま所有の正当性を宣言することに等しいだったからだ。だからとりわけ専制権力政体への流れが加速するルネサンス期以降、風景の問題が建築の計画と密接に関わってくることになる。

視ることと無視すること。それはまさに知ることと知らずにいることにも関係している。

視たり、少なくとも視ようとしないものは知りようがないし、知らないものとは意識して関わることはできないだろう。

もちろん、必要以上に「視る」ことを重視すればそれは監視となる。ヴェルサイユの宮殿と庭園の関係がパノプティコンの関係に重なるということはよく指摘されることだ。

けれど、まわりを視ることなく、理解することもなく、必要以上に自分(たち)以外の周囲を疑い、不安がり、攻撃し、排除しようとしたりという行動に向かう無知も違う意味で危険だということはいままさに表面化してることだろう。

僕らに求められていることは、あらためてこの世界をどう見て、それとどのような関わりを持つことではないか?

そのことを考えさせてくれた一冊である。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。