残存するイメージ アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間/ジョルジュ・ディディ=ユベルマン

コロナ禍に大きく揺れた2020年も、このnoteでは多くの本を紹介してきた。

どんな本を読んだかはまた別途振り返ろうと思うが、今までとはガラッと変わった社会を反映して僕が読む本にも変化があったように感じている。

そんななか、最後に紹介するのが、この1冊、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンの『残存するイメージ アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間』だ。この本はそんな変化とは無関係に僕の変わらぬ関心を反映した一冊だ。

その意味で2020年を締め括るのに相応しく思う。

ユベルマンの本ははじめて読む。

実はこの本買ったのはもう3年くらい前で、2017年の終わりに田中純さんの『歴史の地震計:アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』を読んだのが、きっかけだ。

ようはユベルマン自身よりも、この本で扱われるヴァールブルクの思考に興味があったわけだ。

もちろん、時間を不連続なものとしてみるヴァールブルクの思考を「間隔の問題」として捉えた、田中純さんが以下のような形で紹介するユベルマン自身の見方にも興味を抱いたからでもある。

時間を不連続にする亀裂、言葉とイメージのあいだの隔たり、そしてイメージ内部の両極性といったものすべてがひとつの間隔である以上、ヴァールブルクのあらゆる思考はいわば間隔の問題なのだ、とディディ=ユベルマンは大胆に総括する。ヴァールブルク自身は「間隔(=中間地帯)のイコノロジー」を、イメージによる原因の想定と科学的記号による原因説明とのはざまを揺れ動く精神の振動に関する心理学的な分析、と定義していた。ディディ=ユベルマンによってやや拡大解釈された「間隔=中間地帯」の概念へと向けて、『ムネモシュネ・アトラス』論、そして『残存するイメージ』という書物全体の議論を絞り込んでゆく展開は、いささか強引ながらも、最晩年のヴァールブルクが視覚的イメージによって上演した思考の、或る種音楽的、舞踊的でリズミカルな性格を巧みに浮かび上がらせていると言ってよい。

機械的なものとして時間をみるか、感情や情動をもつ人間的なものとして時間をとらえるか。

著名な理論物理学者のカルロ・ロベッリは、「時間は存在しない」と言い、時間が存在するように見えるのは、そして「過去と未来が違うのは、ひとえにこの世界を見ているわたしたち自身の視界が曖昧だから」だという。

ようは時間とは純粋に物理的なものではなく、曖昧な人間の認識によるものであって、その意味で、ヴァールブルクの考える、不連続で多様で人の感情が思いきりそこに巻き込まれた時間のとらえ方のほうが線形的な時間の流れを想定する一般的な歴史家のそれより理にかなっているように、僕には思える。

本書でユベルマンはまさに、この引用にあるような音楽的、舞踊的なものとして、ヴァールブルクのアナクロニスムな思考を論じている。

いや、それは音楽や舞踊が形式化されるより前の、前音楽的、前舞踊的な身ぶりや情念の動きを論じたものと言ったほうがよいかもしれない。

そこにユベルマンの語るヴァールブルクの興味深さがあった。

アビ・ヴァールブルクの魅力

あらためて紹介するなら、アビ・ヴァールブルクは、19世紀の後半から20世紀の初頭までを生きたドイツの美術史家である。一般的にはそう言われる。

しかし、美術史家と呼ぶには、ヴァールブルクの仕事は、歴史的でもないし、美術を対象にしているとも言いがたい。

それはあまりに美術史とはかけ離れたものだし、むしろ、美術史をいったん解体して、よりリアルなものへと生まれ変わらせようとする試みであるように思う。

それこそがヴァールブルクの魅力だ。

その結果生まれたのが、きわめて奇怪で難解で捕捉しがたいものであったとしても。

僕は、田中純さんの本、そして、ジョルジョ・アガンベンの本を通じて、これまでアビ・ヴァールブルクの仕事に触れてきた。

それぞれ異なる語られ方をしてきたが、いずれの場合もヴァールブルクの思考に強く惹かれてきた。

だから、この本も買ってあったのだけど、ただ本文だけでも550ページにもなる大著、なかなか読みはじめるタイミングがつかめずにいた。

そろそろ読んでみようかと突如思い立ったのが、先月の末。他の本と並行してダラダラと読みはじめた。

しかし、いったん読みはじめれば、またすぐにヴァールブルクの思考にすぐに魅了された。

難解な内容だったり、物理的にも分厚く重くて読みづらさもあり、読むのに時間がかかったが、ヴァールブルクの考えをもっと知りたくなって、これはもうヴァールブルク本人の本を読むしかないと思い、『怪物から天球へ』と『蛇儀礼』の2冊を手に入れたりもした。

今回この本を読んであらためて思ったが、一言でいうなら、僕は、ヴァールブルクの不定形で、有機的な思考に惹かれる。

「実証主義的、図式主義的、あるいは観念論的な美術史とは逆に、ヴァールブルクはただ、対象の本質的な複雑性を尊重しようとしたにすぎない」とユベルマンは論じているが、まさに、対象を単純化するために図示化したり、実証主義的に目に見える事象だけで論じようとすることなく、複雑なものを複雑なまま捉えようとするヴァールブルクの姿勢に僕は魅力を感じる。

それは、ヴァールブルクよりすこしあとに登場するバタイユに魅力を感じるのにも似ている。世界は言語化したり図示化して示せるほど、単純なものには僕にも見えていないから、ヴァールブルクやバタイユの描く世界のモデルに惹かれるのだ。

時間の屑の山

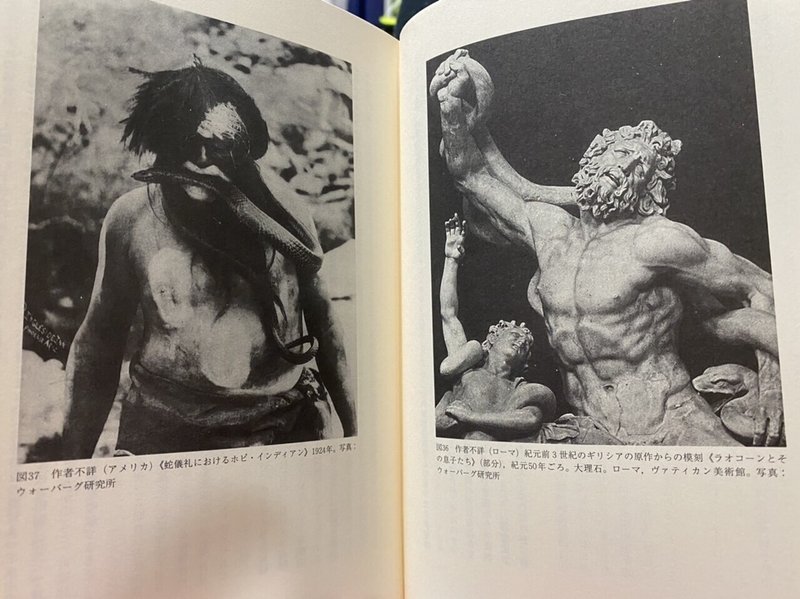

今回このユベルマンの本を読んで、僕を捉えたのは、たくさんの蛇がもつれあいながら犇めきあうさまに、異質な複数の時間を飛び越えて重なりあうイメージの反復をみるヴァールブルクの思考だ。

それは通常の秩序だってクロニカルに語られる歴史(美術史)とはまるで異なるものだからだし、僕にとってもヴァールブルクのみるイメージと時間の関係のほうがリアルに感じられるからだ。

もっとも厄介なもつれは、歴史と時間性そのものに関係する。あえていうならば、時間の屑の山である。ヴァールブルクを強く魅了したインディアンの祭式に集められた蛇のように犇きあう異質の時間の山。ここでは、エロスとタナトスが、死闘と欲望が、象徴によるモンタージュと欲動による脱モンタージュが、鉱石化した化石と運動の生命エネルギーが、図表の持続的な結晶化と感情の束の間の表現とがからみあう。ここに、非人称的な時間の〈動因〉(momentum)と情念に感化された身体の〈運動〉(movimentum)とが語源学的に合流する。(中略)動き(motion)、感情(emotion)、それらは「呪縛によって凝固させられ」、そして時間を横断する。それがヴァールブルクのいう〈情念定型(Pathosformeln)〉の形象的魔術である。

ヴァールブルクは、美術史を一定に流れる線形的な時間のうえに図式的に固定的に整理することなく、犇めきあう蛇の群れのように、いくつもの異なるリズムがもつれあうなかで、過去のイメージの残存がときを超えて反復する可塑的な性質をもったものとして捉えた。

ときの流れと社会の秩序が忘れ去ろうとした抑圧された古代のイメージが、1000年以上のときを経たルネサンスの時代に反復して蘇るさまに、ヴァールブルクは人間の情念と身体的な記憶の関与をみる。

「再生」、「よき模倣」、古代の「平静な美」という観念的モデルにかえて、ヴァールブルクは歴史の幽霊的モデルを主張した。そこでは時間は、もはや知識のアカデミックな伝達にならうのではなく、諸形態の強迫観念、

「残存」、残像、再来によって表現された。つまり、非知、思考されざるもの、時間の無意識によって。

ゆえにユベルマンはそこにフロイト的な症状を重ねあわせるが、地下に埋もれてみえない潜勢的な力が表面に染みだしてきてイメージを形成するさまは、境界の内外を行き来する道化の役割にも通じるだろう。

残存するイメージは反復する

いずれにせよ、ヴァールブルクがボッティチェッリやギルランダイオなどのルネサンス美術を研究するときの視点には、そうした観点での古代の残存するイメージの反復がある。

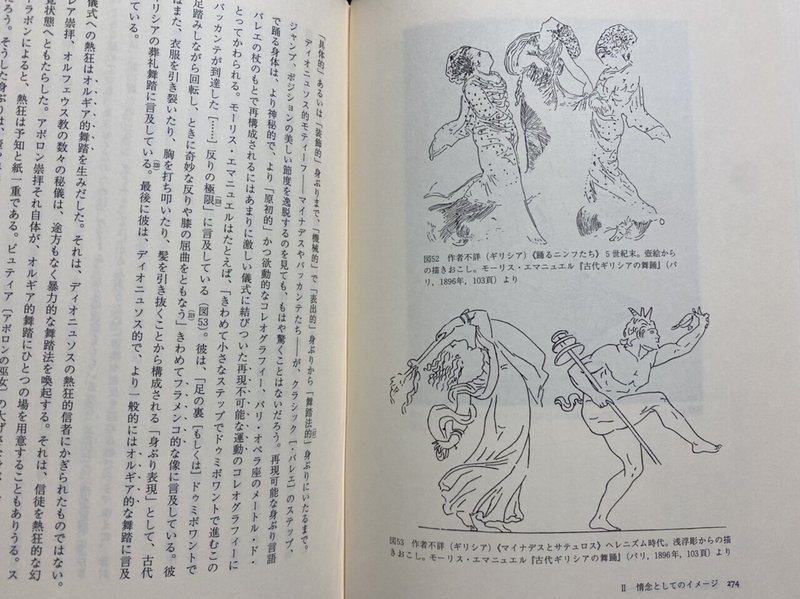

情念の可塑的な力が時を超えて、古代のマイナデスの狂ったような乱舞と嘆き悲しむマグダラのマリアを同じイメージで結び、蛇に絡まれたラオコーンとその息子たちの姿をヴァールブルクと同時代のインディアンたちの蛇儀礼の祭礼に重ね合わさせる。

ヴァールブルクのいう〈残存〉は、連続して世界に残り続けるものというより、時を隔てて、類似のイメージが反復的に再生されることを指している。

歴史的言説というものは断じて「生まれる」のではない。つねにそれは再開するのだ。

だから、それはニーチェの永劫回帰にも重なるし、ベンヤミンが『ドイツ悲劇の根源』で「アレゴリーにおいては、歴史の死相が、硬直した原風景として、見る者の目の前に横たわっている」と論じたアレゴリーの問題にも重なるのだ。

ようするに、ヴァールブルクは、図式化や言語化によって、固定化された秩序が闇の奥に葬りさろうとするものを見捨てることなく、それらが時間を経てもいかに繰り返し地表に這いでてくるのかということに、しっかりと目を向けたわけである。

感情移入と怪物的なものの不法侵入

そのことにこそ、イメージがときを超えて残存する理由がある。

それには人間がどういう動物であるかということに関わっている。

人間は「物体を操作する動物」である。ヴァールブルクは、第1命題としてそのように言っている。人間は、無機的な物体に生命的な実質があるかのように考えて、それに触れ、それを利用し、それを変形する。人間は、無機的なものをみずからの有機体のほうに接近させ、挙げ句の果てにはそれと一体化する。したがって、問題は「感情移入」という観点から立てられるだろう。

道具として、時には、より愛着を感じる相棒的なものとしても、人間は物体を操作する。

衣服や眼鏡、時計やスマホやゲーム上のアバターのように物は容易に自身の身体の延長にもなる。

まさに人は「無機的なものをみずからの有機体のほうに接近させ」がちだ。

つまり人はやすやすと物体に感情移入をする。

その結果が怪物を生む。分裂症を生む。

ユベルマンはそう指摘する。

しかし、あの「怪物の弁証法」は、すでにそこにある。無機的なものと一体化したとき、人間という動物は、そもそものの境界がどこまでなのか、もはやよくわからなくなる。文化――言語、宗教、芸術、認識――を誕生させるこのような操作のなかで、同時に悲劇が、根底的な分裂症が誕生する。

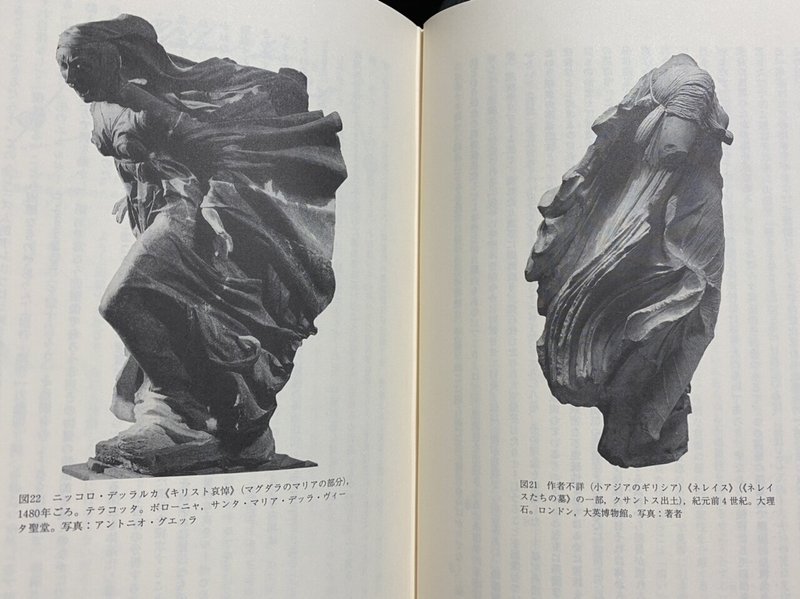

古代のマイナデスたちの狂ったような乱舞の身ぶりは、ボッティチェッリのヴィーナスの静かな佇まいとは対称的な髪の毛やまとった衣服の大きな襞の動きとして舞い戻ってくる。

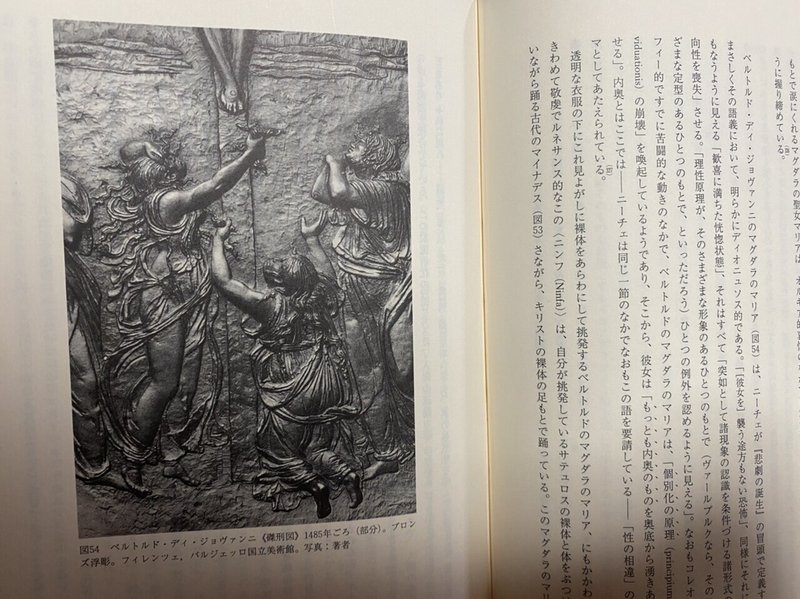

あるいはキリストの死を嘆くマグダラのマリアの悲しむ姿も無意識のうちにマイナデスたちの身ぶりと重なってしまう。

ニッコロ・デッラルカ、ドナテッロ、あるいはベルトルド・ディ・ジョヴァンニの嘆くマグダラのマリアにヴァールブルクが視線をむけるとき、身ぶりによる「表現」は、まずはじめに症状的であるのでなければ象徴的ではないということが明らかになる。この場合、身ぶりの定型が「表現」をするのは、ある強度の瞬間を聖女において結晶化させるためでしかない。そしてその瞬間は、なによりもまず、福音書の物語の象徴秩序に対するあからさまな不法侵入としてあたえられる。反時間の瞬間が、マグダラのマリアの身体において、古代のマイナデスの途方もない欲望を反復する。反実現の身ぶりが、マグダラのマリアの身体において、異教の記憶を蘇らせる。

まさに不法侵入的に抑圧したものが回帰する。まさにそれは分裂症的症状である。

物体への感情移入、イメージの有機体化が、身ぶりという形象を時を超えて残存させ、あるとき不意に怪物めいた復活をする。

情念定型。まさに意識の外に刻まれたフォーマットが過去の抑圧された記憶を何度も反復的に甦らせるのだ。

ニンフ

イメージの意味にしろ、ある点では言葉の意味にせよ、意味というものは、ひとつに単純に制御されたものではない。

それは異なる意味を内包し、まるで正反対の意味にすら容易に反転しうる。

静かな秩序のなかで生きていたい人間は、そうしたイメージや言葉の多義的な性質を拒むが、どんなに拒もうと怪物たちは人間の警戒など容易にかいくぐって蘇ってくる。

さすがにそのことをこの激動の一年を経た僕たちは経験的にもわかっているはずだ。

かつて良いものであった他人との交流があっという間に忌み嫌われる面を見せたりしたのだから。

ヴァールブルクは、そうしたイメージの多面性を読み解く天才的な感性を持ち得ていた。

ヴァールブルクが〈ニンフ〉を前にすると「理性を失う」と告白していたのは、その〈ニンフ〉によって、あらゆるものになりうるイメージを経験していたからにほかならない。〈ニンフ〉の美しさは恐怖に転換することができた。奉納する果物は生首に変容することができた。風になびく美しい髪が絶望のあまり引きぬかれることもあった。エロティックな武具飾が生きた蛇になることもあった……。つまり、メドゥーサはさほど遠くにいたわけではない――ヴァールブルク自身、この形象を前にして「麻痺してしまう」ような体験をしたことが知られている。それは文字どおりヴァールブルクにとりついていた。古典的な伝統そのものからして、ニンフは、自分を見る人間が理性の力を失うようにする権能をあたえられていたのであり、ヴァールブルクもおそらくそれを知っていただろう。

ヴァールブルクは、15世紀の画家ギルランダイオがフィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂内陣トルナブオーニ家礼拝堂に描いたフレスコ画《洗礼者聖ヨハネの誕生》の片隅に、そのシーンには似つかわしくないニンフが頭に果物籠をのせた女召使の姿を借りて軽やかに画面に入り込んでくるのを見逃さない。

そして、ヴァールブルクはその果物籠がかつてはマイナデスたちが手にした生首だったかもしれないことを知っているのだ。

イメージは意味を固定したりしない。

それは何度も可塑的に蘇ってきて、類似のイメージで異なる意味を語りだす。だから、イメージと意味の関係を固定することになど、意味はない。むしろ、その音楽的、舞踊的な動きにこそ目をむけるべきである。

イメージの意味を美術史の歴史年表的に固定してしまうことを回避するヴァールブルクの思考はまさに、そうした観点でとてもリアルである。

ヴァールブルクとは入れ違うようにこの世を去ったフランスの詩人ボードレールがこう書いているのを、ユベルマンは紹介する。

「想像力とはほとんど神聖な能力であり、なによりまず、哲学的な方法の外部で、事物同士の親密で秘められた関係、万物の照応、そして類似を感知する。人間がこの能力にあたえる敬意と機能によって、ひとつの価値が生じる。[……]想像力なき知識人は、もはや虚偽の知識人にしか見えない。あるいはすくなくとも不完全な知識人にしか見えない」。

まさに、ヴァールブルクがみていたものは、ボードレールのいう「事物同士の親密で秘められた関係、万物の照応、そして類似」である。

黒い海

ヴァールブルクはその晩年に『ムネモシュネ・アトラス』という作品を制作していた。

彼自身の死によって中断されたということと、それはつねに反復的にたくさんのヴァリエーションをうみつづけられる動的なタブローであったということの、二重の意味での未完である。

その作品は、黒い布を背景に、白黒のモノトーンで撮影されたさまざまなイメージの写真を貼り付けた60枚以上のボードで構成される。

そのボードのそれぞれは、「事物同士の親密で秘められた関係、万物の照応、そして類似」を示しあらわすが、それが固定した答えではないのは、ヴァールブルクが生前その組み合わせやレイアウトを幾度となく変更し続けていたということもわかる。

それはまさに終わりのない映画的モンタージュの編集作業であり、それ自体、残存するイメージが蘇ってくるさまを示したモデルであろう。

それは、ヴァールブルクがホビ族の儀礼でみた蛇たちの犇めきあうさまと同じように錯綜している。

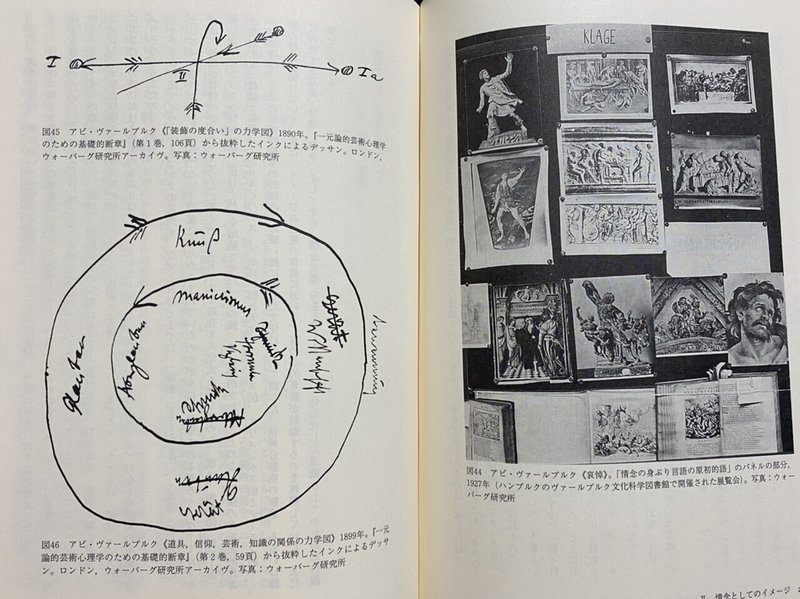

あらゆる記憶現象は、錯綜として――領域の、意味の、時間の錯綜として生じる。ところで、こうした錯綜の内部で生じていることを見ようとするならば、蛇の群れの生きた内奥を認識しようとするならば、たがいにもつれあった身体の運動が、間隔それ自体の運動するネットワークを描いていることがわかる。ヴァールブルクは、ほとんどこのようなことをしたいがために、フレスコ、奉納儀礼、あるいは占星術信仰を研究していた。間隔に注意を払うということは、ある錯綜体のさまざまな要素が、いかに抱擁しあい分離しあうか、いかに闘争しあい融合しあうか、いかに遠ざかりあい交わりあうかということを観察するための機会を自分にもたらすということであった。

知的好奇心が欠けた人ほど、新たな認識の獲得を怠りがちでそれゆえに変化よりも固定化した意味やシステムを好む。

だが、どんなに人が固定した意味やシステムを好み、それによってはみ出してしまうマイナーなものたちを見殺しにしようとも、それはいったんは地下に潜って身を潜めつつも時を経て回帰してくる。地下の歪みは地震のようにタイミングを経て秩序を破壊的に揺らすのだ。

そうなれば平穏だと思われた秩序はあっという間に意味を反転させ、人々は混乱のなかに叩き落とされる。まさに突然病に冒されたようなものだ。そして、僕らはいまやそのことを経験的に知っている。

だからこそ、僕はそもそも世界を錯綜体――たくさんの蛇が犇きあう状態――としてみるヴァールブルクの思考に惹かれる。

『ムネモシュネ』のスクリーンの黒布は、物理的にいって、イメージの下にある。したがって、イメージは黒布の前でわれわれにその姿を現す。しかし問題あるの「場」とは、たんに形象がそこから浮かびあがってくる視覚的な領域にすぎないのではない。同時にそれは、形象の物理的な空間、そのダイナミックな環境、その「滞在地」でもある。ゆえに、この暗闇の場は、アトラスのスクリーンにモンタージュされたイメージの〈環世界〉―― あたりをとりかこむ世界――として理解しなければならない。それはまた、さまざまな時間からやってきた漂着物が黒い水の底に堆積する大海のようなものでもある。

僕らはそこに浮かんで光のあたった漂着物としてのイメージだけを見るのではなく、そのイメージの間隔として蠢く暗い海の動きにも目を向けなくてはならないのだろう。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。