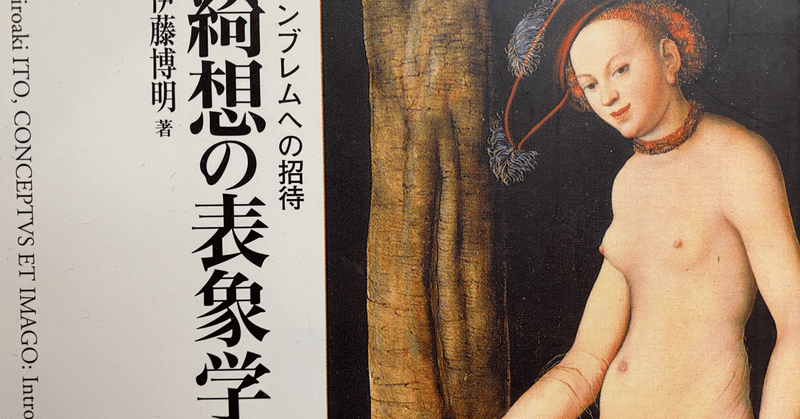

綺想の表象学―エンブレムへの招待/伊藤博明

「詩は絵のごとく」。

ヨーロッパでは古くから文芸と絵画の類似性や等価性を伝える理論があるという。

確かに、いま読んでいる15世紀末(1499年)のイタリアで出版されたフランチェスコ・コロンナの『ヒュプネロートマキア・ポリフィリ(ポリフィルス狂恋夢)』を読んでいても、その描写は絵のように目に見える世界を描きだそうとしている表象が多い。

興味深いのは、目に見える世界を描くといっても、正確に描き出そうとされるのは、建築や彫刻やその他装飾の見事な出来栄え、あるいは庭園の植物や人の着ている衣服や宝飾品、あるいは宴に供される料理やそれがのった食器類の素晴らしい様子など物理的な世界の描写であって、人の振る舞いや佇まいが讃えられることはあっても、いまの小説のように見られるような心理的な描写はほとんどないことだ。

それがまた同じ視覚表現でも、映画やテレビドラマではなく、絵画のようと感じさせる要因だったりもする。

そんな詩(テクスト)と絵画(静的な視覚表現)の関係を合わせもった表現がまさに、ルネサンス期のヨーロッパにはあった。エンブレムである。

「各々のエンブレムは、モットー・図像・エピグラムの3つの要素から構成されている」と1531年に出版されたアンドレア・アルチャーティの『エンブレム集』を指していうのは、伊藤博明氏の『綺想の表象学―エンブレムへの招待』で、この本では、21世紀という現代において、西洋の古い文化にはどうにも馴染みが薄い僕ら現代日本人には、どうにも解しにくいエンブレムあるいはインプレーサという、ルネサンス文化における図像がもつ意味を丁寧に解き明かしてくれている。

蜂蜜泥棒のクピド

文芸と絵画の類似性と等価性を伝える理論の起源にあるのは、古代ギリシアの詩人シモニデス(前556頃-468)の言葉として伝えられる「絵は黙せる詩、詩は語る絵」である。

シモニデスは記憶術の起源としても伝えられる人物である。

記憶術そのものが物理的な場所における視覚的記憶と記憶しておきたい概念をあらわす言葉を結びつけることでより多くより長期にわたる記憶を可能にする方法であるから、詩と絵画の結びつきの起源にもシモニデスがいるのは理解しやすい。

このシモニデスの言を引いた、ホラティウス(前4-後65)の『詩論』に見られる表現が、冒頭の「詩は絵のごとく」である。

古典の復興をみずからの文化構築の1つの戦略として採用していた、ルネサンス期の芸術がシモニデス、ホラティウスとつながる詩と絵画の類似性・等価性を探求しようとするのは自然なことであったように思う。

その1つの例として著者が最初にあげるのが、本書の表紙にもなっている16世紀初頭のドイツの画家ルーカス・クラーナハの「ウェヌスと蜂蜜泥棒のクピド」(1531年)である。描かれたのは、アルチャーティの『エンブレム集』の出版と同年だ。

クラーナハはこの「ウェヌスと蜂蜜泥棒のクピド」という画題を何度も描いていて、その点数は20点にもなるという。

その作品の1つ、1537年に描かれた作品(図版左)には、絵画のなかに次のようなメッセージがラテン語で書かれているそうだ。

子どものクピドが蜂の巣から蜜房を盗もうとすると、

蜂はこの泥棒の指を刺した。

このように、われわれが欲求する快は短くてうつろいやすく、

悲しい苦痛と混じってわれわれに害を与える。

「甘くて苦い愛」というギリシア以来の文学的トポスの変奏である。

甘きものは時には苦きものになり

そして、このクラーナハの絵と類似の詩句と図版が、先のアルチャーティの『エンブレム集』にも見つかるのだ。第88番と採番された「甘きものは時には苦きものなり」というモットーをもつエンブレムがそれで、下の図版がそうである。

エンブレムの構成に沿って、先のモットーのほか、図版と数行からなる以下のエピグラムが配される。

母を遠くに残して、リュディアの子どもはしばしの間うろついた。だが、残酷な蜜蜂であるおまえは、彼を攻撃した。彼は、おまえが優しい鳥と思って、おまえに近づいたのだが、凶暴な蝮もおまえほど無慈悲ではないだろう。ああ、おまえは、蜂蜜という甘い贈り物のかわりに針を与える。ああ、苦痛よ、おまえなしに歓喜はないのだ。

苦痛なくして、歓喜はない。甘い恋は苦いものでもある。

いうまでもなく、クピドを刺し苦さを与えた蜜蜂は、みずからの矢で射ぬいた者を恋に陥れるクピド自身でもある。彼自身が、人に歓喜と苦痛の両方をいっしょに与えるものであることが、このクピドと蜂蜜泥棒という話においては重要なのだ。

こんな風に、古代より、詩でも、絵画でも、表現されてきた教訓的なものをエンブレムはテクストと図像からなる1つのセットとして表現しているのである。

紋章

このテクストと図像の組み合わせからなるエンブレムの前身ともいえるのが、インプレーサである。

エンブレムがすでに見たように教訓的なものを表現するものに用いられたものだとすると、インプレーサは個人に属するもので、身につけている個人の性格や思念、願望のようなモットーを表すものであった。

その意味では、インプレーサは同じ象徴ではあってもモットーを持たず、かつ家族や一族に共有される、所謂紋章とも異なるものだった。紋章はモットー(テクスト)を欠いた象徴的な図像であり、インプレーサより前に存在した。

紋章の成立には、当時の戦士たちの装いの変化が影響していた。すなわち、顎の方へと上がってくる鎖帷子の頭巾と、顔の方に下がってくる兜の鼻当てによって、見分けがつかなくなった戦士たちは楯面、兜面、ヘルメットに個人を識別するための目的となる標識を描いた。それらの図像は、幾何学紋様や動植物であり、さまざまな彩色が施された。

戦いにおける敵味方の識別の手段として、紋章は登場している。古代ギリシアにおいても象徴的な図案が用いられたが、これは魔除や厄除な用途で用いられるもので、紋章としての使われるようになるのは、中世において十字軍が派遣されるようになったころであるようだ。

ただし、それは必ずしも戦いにおける敵味方の識別という実用的な意味だけのものでもなかったようだ。

紋章の出現の理由は武具の変化にだけ求めるべきではなく、ヨーロッパにおける社会秩序の変化と、その中で個人や共同体のアイデンティティの位置づけという、深い心理的変動をも反映していた。こうした図像は、一定の規則に基づいて作成され、それを一族や共同体が継続して使用し続けることによって、はじめて紋章と呼ばれるものとなる。

中世も晩年になってくると、王侯貴族のような世俗の権力も力を持ちはじめる。その一族のアイデンティティの確立は、権力の確立と表裏一体であり、そこに紋章が必要とされる社会的な環境の変化があったわけだ。

インプレーサの成立

その紋章がインプレーサへと変化しはじめるのが、15世紀、ルネサンスの時代に入ってからである。

図像のみであった紋章に、テクストによる個人的モットーが加えられるようになる。

先の紋章でもそうだったが、「一般にインプレーサ(そしてエンブレム)においては、動物をはじめとして自然界の存在が図像として採りあげられ」ることが多いのだという。そして、インプレーサやエンブレムにおいては、その図像として描かれた動物をはじめとする自然界の存在が「もつ特有の性質や寓意的な意味が利用されることが多い」のだという。

この背景には、「2世紀頃にアレクサンドリア周辺で成立した」『ピュシオロゴス』という「動物、鳥類、昆虫、鉱石の特性について述べた書物」の存在があった。この博物誌的な書物は、同時に生物の存在をキリスト教的な観点で解釈していたことで人気を博していたようだ。

その中には獅子、鷲、蟻などの実在の生物に混じって、サラマンダー(火蜥蜴)、ユニコーン(一角獣)、ミュルメコレオン(獅子蟻)などの想像上のものも含まれている。この点では、プリニウスの『博物誌』に類似しているが、『ピュシオロゴス』の目的は百科事典的な記述ではなく、これらの生物(および非生物)がもつキリスト教的な霊的・神秘的な意味の解読なのである。

この『ピュシオロゴス』のまわりに生み出された動物誌、自然誌的な書物群は、時代を経るにつれ、少しずつその性格を変化させる。

動物誌のテクストの内容が変化するにつれて、『ピュシオロゴス』との差異もまた際立つようになった。後者においては、動物の解釈は聖書に基づいた霊的・神秘的なものが主であったが、動物誌においてはキリスト教的な道徳を説くものが多くなり、全体として教訓的寓意譚と言うべきものとなった。

この動物誌テクストの教訓的寓意譚化がそのまま、それらの動物の図像を用いた紋章に、教訓的な意味を与えはじめる。

そして、その教訓がモットーとして図像にテクストの形で付与されるようになるとインプレーサが成立する。

インプレーサとネオプラトニズム

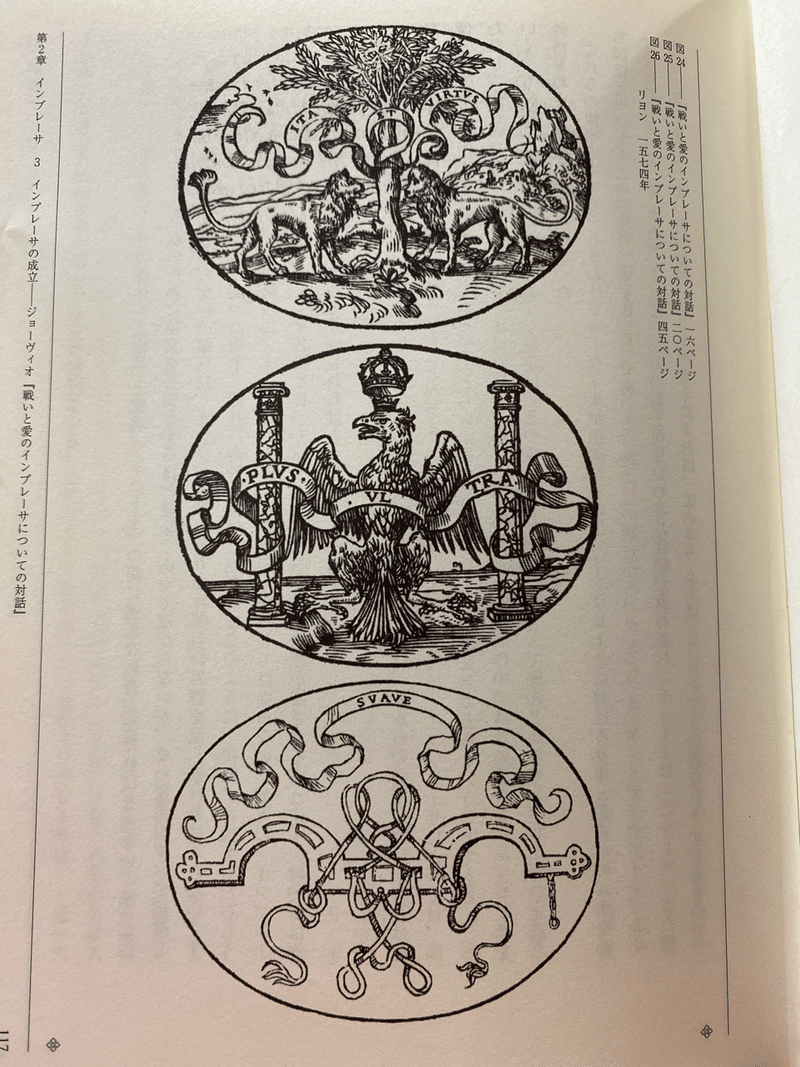

1555年に『戦いと愛のインプレーサについての対話』を著したパオロ・ジョーヴィオは、その著書において、完全なインプレーサを作成する条件としてつぎのような条件を挙げている。

第1に、インプレーサの身体[=図像]と霊魂[=モットー]の間に適性な均斉がなければならない。第2に、インプレーサはその解釈のために巫女を必要とするほど曖昧であってはならないが、また民衆がすべて理解しうるほど明瞭であってもならない。

このインプレーサを霊魂と身体からなるものとする考え方は、当時のマルシリオ・フィチーノやジョヴァンニ・ピーコ・デッラ・ミランドラら、プラトン・アカデミーの中心人物たちのネオプラトニズム的な人間観の影響を強く受けている。

たとえば、1562年に刊行された『ロータ、あるいはインプレーサ論』においては、次のような思考が展開されている。

天使は身体を必要とせず、他方、人間は身体を必要とするように、インプレーサもまた「身体」を必要とする。というのは、インプレーサは人間を代表するからである。こうして、インプレーサ自体が、魂と身体から構成されている人間のメタファーであることが結論される。(中略)

ロータは、人間が全宇宙のあらゆる存在に参与していることを指摘し、ヘルメス・トリスメギストゥスとプラトンに従って、人間は「偉大なる奇跡」であると述べる。というのは、この人間という結び目の中に、天使的本性と動物の本性が、驚くべき技巧によって結びつけられているのが見られるからである。

こうした天使と動物をつなぐ性格ゆえにインプレーサには、ジョーヴィオの挙げた第2の条件「その解釈のために巫女を必要とするほど曖昧であってはならないが、また民衆がすべて理解しうるほど明瞭であってもならない」という神秘主義的な性質が求められたのだともいえる。その姿は目の前に明らかにされるが、それがもつ本当の意味は秘匿されているのである。

インプレーサが図像とモットーを表す簡潔な言葉で構成され、エンブレムのような注釈的エピグラムを持たないのはそれゆえなのだろう。

『ポリーフィロの夢』とエンブレム

こうしたインプレーサの性質を、エンブレムは一部引き継ぎつつ、エピグラムを加えて、さらに詩と絵画のつながりを強くする形で展開されることになる。

エンブレムがインプレーサから引き継いだネオプラトニズム的な秘匿性という点では、1555年に刊行された『シャンボルムの問題』というエンブレム・ブックで、著者のアキッレ・ボッキは、こう書いているが参考になる。

これらは、秘儀に満ちており、人生であれ特徴であれ、万象の適切で秀逸な例を含んでおり、見識ある人々には明らかにされているが、無知な人々には知られないままである。

僕が興味を持ったのは、ボッキの『シャンボルムの問題』に掲載されているというこのエンブレムだ。

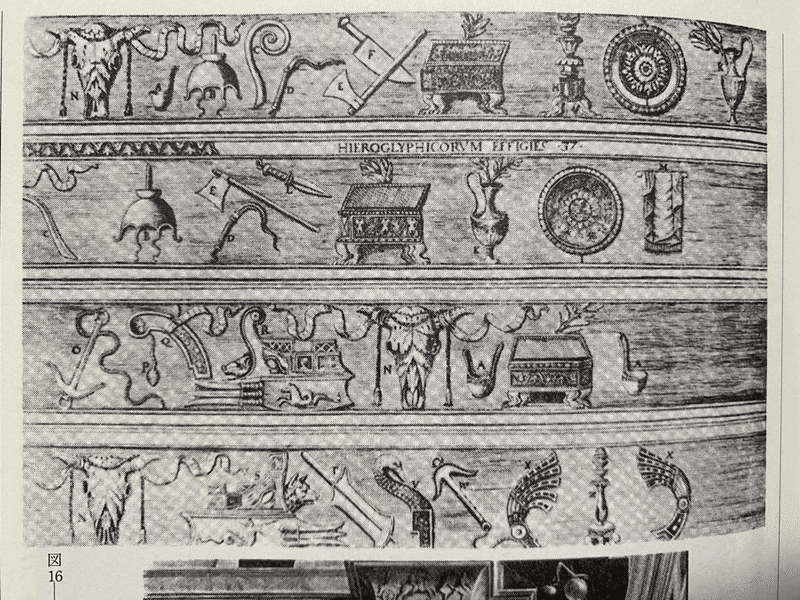

僕が興味をもったのは「彼がシュンボルムの第1番とした図像は、まさに、古代ローマの神殿に刻みこまれ、コロンナが『ポリーフィロの夢』において言及している、2つの鍬をともなったブクラニウム(牛頭模様)である」とあるとおり、それがいま読んでいるフランチェスコ・コロンナの『ヒュプネロートマキア・ポリフィリ』の挿絵にも登場するからだ。

コロンナがそれに与えた意味は「労働」あるいは「忍耐」であったが、ボッキはブクラニウムの図像に月桂冠を加えて、「労働から生まれた勝利は、正当で有益である」というモットーを付している。

そして、この図像がヒエログリフに遡ることが示されると、前に「パリとローマのエジプトかぶれ」という記事で書いたことともつながってきて面白い。

彼のコロンナへの関心は、「エジプト人の神秘的な文字から」というモットーをもつシャンボルム第147番に見られ、そこでは、『ポリーフィロの夢』のヒエログリフが、文脈なしに並べられている。

1つ前の記事で書いたとおり、世界の見方には正解といえる1つの見方などはなく、どの見方もその人、その時代のバイアスがかかった見方でしかない。だから大事なことはバイアスをなくそうなんていう不可能を追求することではなく、自身のバイアスに気づいたり、他人のバイアスを受け止めたりすることだ。

エンブレムという霊魂と身体をつなげた表現にも明らかなようにこの時代の見方は、人間というミクロコスモスを、宇宙全体というマクロコスモスの縮図とみて、同時に神と人間のつながりをみる見方であった。そこにこそ世界理解の軸足はあり、それゆえ秘匿性のあるエンブレムに大きな価値が与えられたのだ。

その様子は、『ヒュプネロートマキア・ポリフィリ』を読み進めていても感じられる。

違う時代の見方に触れるのは楽しいものだ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。