ディズニーシーのロゴが教えてくれる「セカイとワタシ」

「キャラクターが使ってたのと同じグッズが欲しい!」

オタクの切実な叫びは、だいたいどの界隈でも変わらないらしい。東京ディズニーリゾートにおいてもそれはやはり変わらない。とくに、ディズニーパークには様々な架空の企業や組織が登場し、それぞれのロゴが設定されている。ディズニーグッズといえば確かにキャラクターをあしらったものが人気だが、ディズニーの物語や造形、ストーリーやトリビアに魅入られたディズニーオタクは、むしろロゴがシンプルに入った簡素なグッズこそ必要だと信じているのだ。

本記事を書くにあたって、noteでしばらくリサーチして見たところ、ロゴのデザインに関しては大量のありがたい解説記事を確認することができる。しかし、そのロゴをいかに活用していくか・あるいは既存のロゴの用法・用量に関しては比較的乏しい。

そこで今回は、東京ディズニーシー内でロゴというものがどのように機能しているか検討したい。そして、そのことを通して我々は、東京ディズニーシーというのが一体どのようなパークなのか、そしてそこに通う我々はどのような存在なのかということに敷衍してみよう。

ロゴとは何か

ロゴタイプ logotype

① 二つ以上の活字を組み合わせて一つの活字としたもの。ロゴ。

② 社名やブランド名の文字を個性的かつ印象をもたれるように,デザインしたもの。ロゴ。 →サウンド-ロゴ

ロゴとは「ロゴタイプ」の略称であり、この「ロゴタイプ」が「社名やブランド名」を表示している。

ここで、小谷充氏の『映画のなかのロゴマーク 視覚言語と物語の構造』(水曜社)を下敷きに、ロゴタイプがどのような歴史を辿ってきたのかを改めて振り返ってみよう。

同書では七つの映画を基に、ロゴマークのそれぞれの時代を説明している。

人々が自身と他者を識別するために用いた西洋の紋章などはロゴマークの原型と言えるだろう。この紋章はそれぞれのマークが出自や職業を表すようになり、後にそれぞれの組合などに用いられるようになった。

続いてそれらが現代の企業に応用され、産業的にデザインされるようになった。とくに小谷氏は『モンスターズ・インク』を参照しながら、第二次世界大戦後にあたる1950年代〜60年代のアメリカ合衆国で、メディアの発達がそれぞれの企業のロゴマークの重要性を高めた背景を説明している。加えて、ロゴマークが単なる紋章から特定のメッセージを持った代表となっていく変化を分析している。

その後は複数の映画を用いながら、このロゴマークが映画の内外で、そのロゴマークの持ち主にとってどのように働いているかを論じている。例えば『ゴーストバスターズ』では、あの特徴的なマークの登場機会は実はあまり多くない。対照的に『ジュラシック・パーク』では、これ見よがしにパークのロゴマークが印刷されたグッズを画面に映す。これが、そのまま企業の規模感を表しているというのである。小谷氏は後に、それぞれのロゴマークと映画の結末を関連づけている。

ここでは、ロゴマークとは即ち「社名やブランド名をそのまま代表するものであると同時に、それぞれの企業の持つ理念を象徴するもの」であると仮定した上で話を進めていこう。

物語を表現する

東京ディズニーシーにおいて、ロゴマークはいかなる振る舞いをするのか。それを端的に表している「タワー・オブ・テラー」はアメリカンウォーターフロントに位置し、ホテル創立者のハリソン・ハイタワー三世をめぐる物語が根幹である。

ホテル・ハイタワーの歴史を簡単に見ていくと以下のようになる。

1892年にオープンしたこのホテルに、ハリソン・ハイタワー三世は世界中から収集した芸術品を集めて展示している。彼はホテルの創立前から東アジア、中東、南米、東南アジアなどの国々を旅していた。ホテルのオープン後もアメリカ各地をはじめ様々な国と地域を訪れていたとされ、ロビーにはその探検の様子が描かれている。

1899年12月31日、彼はアフリカ遠征で手に入れたシリキ・ウトゥンドゥと呼ばれる偶像を公開。記者会見では「呪いの偶像」と呼ばれたそれを「馬鹿馬鹿しい」と一蹴し、その日の夜、エレベーターで最上階の自室へ向かう途中で謎の失踪を遂げてしまう。

その後ホテルは閉鎖され、恐怖のホテル=「タワー・オブ・テラー」と呼ばれるようになった。取り壊しの計画を阻止したのがベアトリス・ローズ・エンディコットという女性である。彼女が設立したニューヨーク市保存協会が1912年にホテルツアーを敢行、我々はそれに参加する。

この物語に沿って、「タワー・オブ・テラー」内には、異なる二つのロゴマークが混在していることを確認したい。ひとつは、ホテル・ハイタワーのロゴマークである。

ハリソン・ハイタワーともホテル・ハイタワーとも読める、Hを二つ並べたロゴマークはホテルのいたるところで見ることができる。ホテルのオープンを記念した祝賀会のメニュー表やホテルの名簿など、ホテルで当時扱われていたものには当然ロゴがついている。また、ホテルのひさしや案内表示、ステンドグラスなど、建物のデザインにも組み込まれていることがわかる。

もうひとつのロゴマークとして、ホテルツアーを行っているニューヨーク市保存協会(New York City Preservation Society)のロゴがある。

ロゴマークの主たる目的は、ホテルツアーの宣伝である。そのため、ニューヨーク市保存協会のロゴが見られるのは主に布製のバナーや設置品、そしてキャストの衣装である。

ここで注意する必要があるのは、「ホテル・ハイタワー」を「ニューヨーク市保存協会」が「保護」するという各々のスタンス、そして時系列的な関係である。前者は収集した美術品を乱雑に管理する粗野な組織であり、またホテルは守られる対照であるため、金属やガラスといった硬質なものに施されたデザインが多い。他方で後者は、ホテルを傷つけないよう後天的かつ慎重に事を運ぶことになるから、取り外しが容易なものが多いと言える。

ロゴマークの好都合

東京ディズニーシーで用いられるロゴマークは多様だが、その中でも一際目を引くものとして、ミステリアスアイランドの例を挙げないのは無理があるだろう。

舞台は1870年代、南太平洋に浮かぶ火山島。ここは天才科学者ネモ船長(Captain Nemo)が管理する秘密基地である。

オリジナルとなっているのはジュール・ヴェルヌの著した『海底二万里』であり、そこに『神秘の島』や『地底旅行』のエッセンスが加えられている。また、ディズニーによる翻案映画『海底2万マイル』が参考にされているのは言うまでもない。

ミステリアスアイランドに散りばめられデザインされた「Nマーク」は、言わずもがなネモ船長のアルファベット表記“Nemo”から頭文字を取ったものである。また、同時に彼の潜水艦ノーチラス号(Nautilus)の頭文字でもある。

ヴェルヌの小説『海底二万里』でも、このNマークは大事な役割を果たす。

船乗りを騒がせる謎の巨大生物の正体を突き止めるため、アメリカ軍の船に乗って航行中のピエール・アロナクス教授は、件の巨大生物の攻撃により海に投げ出される。助手のコンセーユも彼を後追いし、船に同乗していたハンターのネッド・ランドと共に巨大生物の背中に乗り上げる。そして、これが潜水艦という人工物であることを突き止めた教授一行は、中から出てきたクルーたちに取り押さえられてしまう。目が覚め、食事を準備されたシーンで、次のように記述されている。

食器類はエレガントできわめて趣味がよかった。スプーン、フォーク、ナイフ、皿のどれにもアルファベットの一文字を金言で囲んだ紋章がついていた。それを忠実に再現したのがこれである。

(下図)

MOBILIS IN MOBILE(動くもののなかにある動くもの)! この金言のなかのinを“において”ではなく“の中に”という意味に解釈すれば、これはまさにこの潜水艇にぴったりだった。〈N〉という文字は、おそらく海底で指揮をとる謎の人物の名前のイニシャルだろう!

この場面はいかにも印象的ではあるのだが、小説において〈N〉が登場するのはこれっきりである。Nマークのオリジナルはむしろ映画『海底2万マイル』と言うべきなのだろうが、それにしてもここまで大量には登場しない。いやはや東京ディズニーシーを作ったイマジニアはよくぞここまで妄想を膨らませることができたものだと感心するばかりである。

それにしても、東京ディズニーシーのミステリアスアイランドがここまでNマークをあしらってくれたことの副産物は大きい。ディズニーキャストの衣装にNマークをデザインすることで、彼らがミステリアスアイランドのクルーだと一目見てわかるのである。

東京ディズニーリゾートのアトラクションにおいて、ゲストは物語の中に巻き込まれていくための何某かの設定を与えられる。それは東京ディズニーシーではより顕著な特徴となり、例えば「海底2万マイル」でゲストは志願クルーと呼ばれ、「センター・オブ・ジ・アース」では優秀な科学者としてネモ船長から招待を受けている設定だ。「タワー・オブ・テラー」では恐怖のホテルツアーに参加しているし、「ニモ&フレンズ・シーライダー」ではゲストは海洋生物研究所でシーライダーを体験する。

そんなゲストと接するキャストもまた、物語の中に包摂されている。その場合、アトラクションの中で多様な業務をこなす大量の人員を、物語の中に組み込まなければいけない。“天才科学者ネモ船長”だの“大富豪で探検家のハリソン・ハイタワー三世”だの、全てのキャストに個別の設定を与えて動員するのは、物語を創作する側面でも、年中無休を年単位で営業する上でも不利である。そこで、「特定の団体の一員」としてデザインすることで、大量の人員を動員することに物語的な補強を持たせているのである。

また同時に、これはテーマポートという考え方との親和性も高い。

ディズニーのテーマパークでは、共通したテーマを持つアトラクションやレストラン、ショップを集めて「テーマエリア」を形成する。東京ディズニーシーではこれを港とし、「テーマポート」と呼んで区別している。

ミステリアスアイランドの主人たるネモ船長の勢力範囲は、そのままNマークの分布する範囲と重なっていると考えて良いだろう。

標準使用書体

さて、ディズニーキャストたちをロゴマークによってストーリーの中に包摂しようとする試みを、更に拡大解釈してみよう。まずは「標準使用書体」と呼ばれるものに着目する。

シンボルは企業の代表が交代した程度でコロコロと変わるようなシロモノではありません。ですから、時間とそれなりの経費をかけて固有のシンボルを作成する意義がある。けれども、企業内の部署名など流動的な名称はどうでしょう。一つひとつにロゴタイプをつくる時間もお金も無尽蔵にあるわけではありません。(中略)。

そこで大規模なCIプロジェクトでは、ロゴタイプのほかに特定の使用書体を定めて、企業名に準じた文言の表示を管理するのです。

標準使用書体とは、ロゴタイプ(「ロゴマーク」における文字の領域)とは別に設定される書体である。

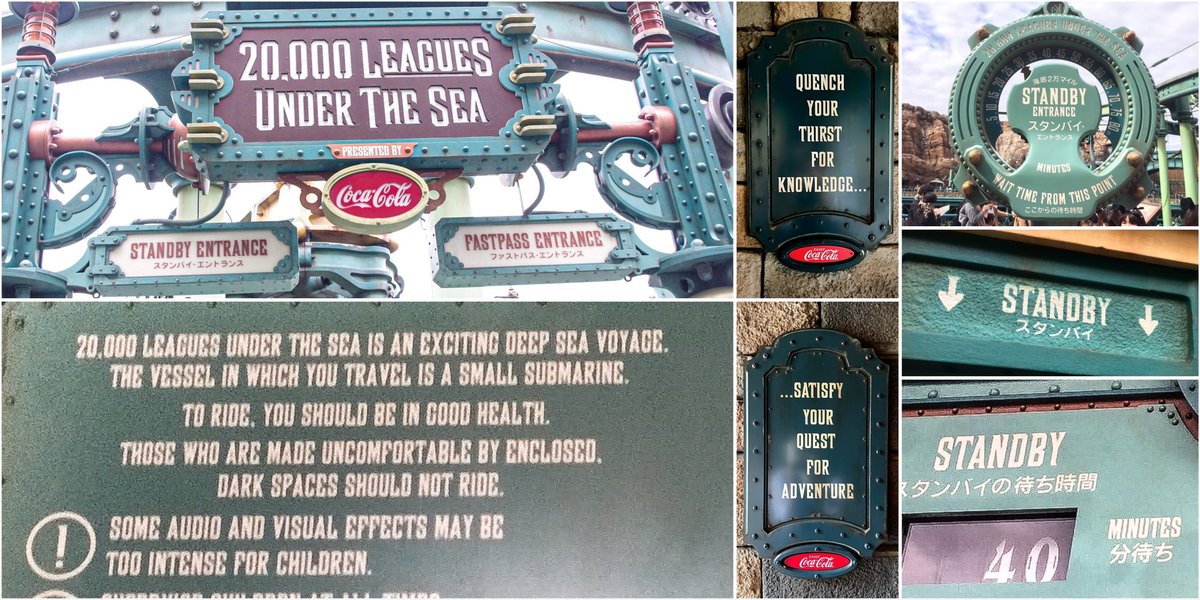

例えば、アトラクション「海底2万マイル」では以下のようなフォントが使用されていることが確認できるだろう。

いずれの写真についても、潜水服の貸し出しに関わる内容が示されており、これらに統一的なフォントが使用されていることに着目する。これらの表示は完全に物語の中のものとして存在するのだが、アトラクション「海底2万マイル」では遊園地のシステム上必要なものも同様のフォントで表していることを確認されたい。

小谷氏の著書で論じられている映画と、私がこのnoteで話題にしているテーマパークの相違の一つは端的に言えば、映画は二次元的な隔たりを持っているのに対してテーマパークは我々の生活空間と次元的に地続きになっているということだ。ディズニーのテーマパークにおいてゲストは、映画の登場人物のように扱われていることは上述したとおりだが、ディズニーパークが想定した通りに動いてくれるとは限らない。そのため、必然的に遊園地としてサインの設置や案内板の表示を迫られることになる。この部分を物語の中のものとして包摂するため、ここには標準使用書体が設定され、看板はデザインされるのである。

思想をデザインする

冒頭に示した通り、近年のロゴマークは特定の企業や経営者がその理念をもとにデザインするものとなっている。そして、それはさらに拡大解釈すれば標準書体や色調の指定を伴って総合的なデザインモデルとなっていく。そして最終的にはCI(Corporate Identity)=企業の統一的な理念へと収束していく。

これは言い換えれば、特定のCIに基づいてデザインされた物同士は遡って紐付けがされているということである。

例えば、上述のミステリアスアイランドのアトラクションとして、「海底2万マイル」の他に「センター・オブ・ジ・アース」がある。これら両者のポスターデザインは異なっているが、上述した標準使用書体、Nマーク、指定された共通の緑色、そして枠のデザインが指摘できる。

右「海底2万マイル」

他の例も見てみると、アトラクションの出口にあるパネルなど、一部でデザインがかなり引用されていることがわかる。

中・右「海底2万マイル」

それもそのはず、特定のロゴマークが流布しているエリアはすなわち特定の思想が流布しているエリアであり、それに基づいて施設のデザインが決定されているわけだ。

ディズニーパークにおいてロゴマークは、大量のキャストを包括的にストーリーの中に組み込んで動員するために一役買っている。加えて、一度ロゴマークをデザインすれば、それに基づいてその組織の理念が決定され、物語が作られていくのである。あるいはその反対に、特定の物語に必要不可欠な思想が形成され、それを端的に表現するためのものとしてロゴマークが開発されるのである。

そして、話は冒頭に戻る。noteにおいて、ロゴマークにこめられた企業理念の解説をしている記事は多い。それはなぜかと言えば、それぞれのサービスや商品は特定の理念によりデザインされており、ロゴマークはその理念に根ざして設計されるからである。そして、ロゴマークはその理念を端的かつ象徴的に表現する、いわば「広報部」であり「保証マーク」なのである。

「一店舗しかないチェーン店」

さて、こうしたロゴマークの効果を推し量る上で肝要なのは、ロゴマークの誕生経緯とディズニーのテーマパークのそれとの間に存在する親和性である。前者についてはここまでで述べてきたから、ここでは後者に注目してみよう。

新井克弥氏による『ディズニーランドの社会学 脱ディズニー化するTDR』(青弓社)では、ディズニーランドを産業形態の移行の文脈で捉えている。

ヘンリー・フォードによって生み出された「フォーディズム」では、工場は工程の自動化・効率化によって「低価格・高賃金」を実現するとしている。また、ファスト・フード店のマクドナルドに指摘される「マクドナルド化」では、この自動化がサービスの側面まで拡大する。

そして、アラン・ブライマンが指摘する「ディズニー化」は、この「マクドナルド化」に特定のテーマを設定することで、体験価値を向上させる方策を指すとしている。

狭義には、マニュアルによっておこなわれる、均質化されたサービスを基調とするマクドナルド化のシステムに加えて、日常とは異なる印象を与えるような演出や、ドラマチックな感覚を生じさせる経験を提供できる環境を用意することを指す。そのような「経験の演出」は、「テーマ化」によってなされている(以下略)。

これを踏まえ、ディズニーのテーマパークがマクドナルドのような自動化されたサービスの中にあることを前提とすると、ここにおける「自動化されたサービス」とはどのような意味を持つのか。それは、親として「東京ディズニーシー」を持つそれぞれの個別のサービスに目を向けていくということに他ならない。

しかしテーマパークで学んだことは、ほとんどのビジネスにも活かせます。

なぜかと言いますと、テーマパークは多様な業種の集合体でもあるからです。

私のように機械のメンテナンス員やエンジニアもいます。建築、植栽、デザイナー、電気・ガス・水道などのインフラ管理、物販、飲食……飲食でもホール、調理もあればメニュー開発の人もいます。これら全部を合わせると600種類もあると言われています。

つまり、アトラクション、レストラン、ショップはそれぞれのグループの段階で一旦マニュアル化(マクドナルド化)されており、それぞれ個別には別の「テーマ化」が与えられているのである。

例えば、レストランを例にとってみよう。少々古いデータだが、『東京ディズニーシーベストガイド2015-2016』を参照すると、レストランは「プライオリティ・シーティング」「テーブルサービス」「バフェテリアサービス」「カウンターサービス」「フードワゴン」に分かれている。

ここで「カウンターサービス」にあたるのは、20世紀初頭の南欧世界が舞台でワイナリーを改装した「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」、デリカテッセンと呼ばれる軽食どころ「ニューヨーク・デリ」、ケープコッドのタウンホールにある「ケープコッド・クックオフ」、中央アメリカの発掘サイト「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」とその隣の「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」、13世紀のイスラーム世界に現出した「カスバ・フードコート」、マーメイドラグーンの「セバスチャンのカリプソキッチン」である。いずれにしても舞台は変われば経営者も違う、開業の経緯も異なるのだが、「カウンターサービス」として展開している以上レジスターの仕組みは変わらないはずだ。

さて、話をロゴマークに戻すとしよう。映画『ジュラシック・パーク』の特徴的なロゴマークでは、恐竜の牙や森林の表現が印象的だ。しかし、このような複雑なデザインのロゴマークを複製するのは、視認性や作業工程の面でなかなか容易ではない。小谷氏は、ジュラシック・パークというテーマパークを経営する親会社であるバイオテクノロジー企業のインジェン社を持ち出して、そのデザインの複雑さに隠された意図を炙り出そうとしている。

映画制作の現場においては、ジュラシック・パークの標章もインジェン社の標章も、どちらも同じデザイン・スタッフが管理していたと考えられます。しかし、それぞれの企業体の設定、すなわち映画のなかでの訴求対象を考慮して、シンボルマークの造形手法にわざわざ違いをもたせてあるようなのです。

インジェン社のロゴマークは簡素で視認性が高く、企業同士での取引において訴求力のあるものとして洗練されている。一方、ジュラシック・パークのロゴは子供から高齢者までにテーマパークとしての特色を示すものでなければいけない。この点で、映画『ジュラシック・パーク』では、同一の作者=映画制作陣による異なるアプローチの展開が行われているというのである。

東京ディズニーシーにもこれと全く同じことが言える。

「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」を創業したザンビーニ3兄弟は、メディテレーニアンハーバー地域の大地主であり、「ソアリン:ファンタスティック・フライト」や「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」とも関係があると言われている。同リストランテは、彼らが発展する一助となったワイナリーを改装して、3兄弟それぞれが異なる料理を振る舞うというテーマになっている。

一方、ロストリバーデルタに「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」をオープンしたミゲル氏は、伝説の黄金郷たるエルドラドを目指してやってきた冒険家たちに食事を振る舞うことを目的としている。

下「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

どちらも“同じ”レストランである

たとえ「カウンターサービス」のレストランであることが変わらず、かつ東京ディズニーシーというひとつのテーマパークの中に包摂されていたとしても、双方には理念の差異があると言えるだろう。「アトラクション」「レストラン」「ショップ」などから構成されるテーマポートはロゴマークにより包摂され、特定の思想の元にオーガナイズされる。その反対に、ロゴマークによりデザインの大元となる思想的土台を書き換えて仕舞えば、同じレストランも別の体験として成立させることができるというわけだ。

東京ディズニーシーというパーク

ここまで、東京ディズニーシー内のロゴマークがもつ役割を紹介してきた。ロゴマークの配置された範囲はそのままそれぞれの組織の分布範囲となり、思想の流布する領域を示している。そして、その思想に基づいてディズニー・キャストたちをオーガナイズしており、施設のデザインを定義している。あるいは、全く異なる体験を統一した文脈に並べたり、同一あるいは近似の体験を別種のものに生まれ変わらせたりする。

しかし、その一連の役割は東京ディズニーランドにおいても全く同様である。小谷氏が取り上げた『モンスターズ・インク』からは「モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”」が登場しているし、「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」や「ビッグサンダー・マウンテン」には旅行会社や発掘サイトのロゴマークがある。「カリブの海賊」入り口の海賊の旗も広義には上述のロゴマークの役割を果たすと言える。

では問われるべきであろう。「どうして東京ディズニーシーなのか?」と。

これらのロゴマークが、東京ディズニーシーで取り立てて独自の文脈の中に立ち現れて見えるのは何故か? それは、このパークの主題たる「冒険とイマジネーションの海」正にそのものと関係しているのではないかというのが、私の見立てだ。

一九五〇年代から六〇年代にかけて、「コーポレート・イメージ」だとか、「企業のデザイン・ポリシー」といった用語でCI導入が企業間のブームになります。たとえば、ある大企業が全国に支店や営業所を置くとします。すると、そこで必要になる看板類や印刷物は各エリアの支店ごと、町々の営業所ごとに発注することになるでしょう。専業のデザイナーの目が届かないところで、シンボルマークやロゴタイプの寸法、配置、コーポレートカラーの配合率を指定しなければならない。

東京ディズニーシーの主題のひとつとなっているのが、大航海時代である。メディテレーニアンハーバーで登場する探検家・冒険家学会(Society of Explorers and Adventurers)は、名誉会員としてクリストファー・コロンブスやフェルディナンド・マゼラン、航海王子エンリケを迎えている。また、レオナルド・ダ・ヴィンチの名も見ることができ、最先端の科学と観察によって新たな知識を取得し、それを拡大することを目的としている。S.E.A.が運営するファンタスティック・フライト・ミュージアムは、ファルコ・ファミリーによって運営されているが、飛行の技術の発展を記録し続けている。

右上「マゼランズ」

冒頭で紹介した「タワー・オブ・テラー」のあるアメリカンウォーターフロントでは、豪華客船S.S.コロンビア号や、ニューヨーク・グローブ通信を発行する大富豪のコーネリアス・エンディコットもいる。

1912年ごろのニューヨークが舞台となったアメリカンウォーターフロントで、我々は科学の進歩を体験する。ガス灯が電灯に移り変わり、路面電車が高架列車となる過程を垣間見、地下鉄の駅も見ることができる。そして、壁面広告の発達なども伴って、さまざまな商品とエンターテイメントに溢れている。

ロストリバーデルタについても触れておきたい。1930年代の中央アメリカでは、他所から移り住んだ人々がオープンした様々な店が存在する。「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」や「ディズニーシー・トランジットスチーマーライン」の休憩所で聞くことのできるラジオCRDでは、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」をはじめとして様々な商売人が自分の商品を販売しようと広告している。

小谷氏の示す1950年代と時代こそ異なるものの、東京ディズニーシーでは新たなメディアが次々に登場し、人々は外へ飛び出そうと試みていた時代である。

「冒険とイマジネーションの海」が示すのは即ち、まだ見ぬ未知の世界への想像力であると言える。広告の世界でもそれは例外ではない──東京ディズニーシーにおけるロゴマークの氾濫は、そのことを端的に表しているのだ。

現代人のためのディズニーシーロゴ入門

この記事は2021年最後の記事となる……はずだったのだが書いている途中で2022年を迎えてしまった。この度非常に参照した小谷氏の著書から問いを、加賀見俊夫氏による『海を超える想像力』(講談社)より答えへの手がかり引用して、今年最初の記事を締めくくりたい。

2021年には東京オリンピック・パラリンピックを迎えた我々だが、22年は北京で開催される冬季五輪の年だ。

然しながら、大会は決して世界に歓迎されているとは言えない。中華人民共和国の政治体制や人権問題を巡って様々な議論が交わされ、ボイコットを検討する声も上がる。世界はひとつになった──ある意味では。その在り方が手放して受け入れられるものでないことは明らかである。

「つながりすぎた世界」「坩堝のような世界」において、我々は他者とどのように関わっていくべきか。あなたはこの記事をインターネットを使って読んでいる。あなたはワールドワイドウェブ=世界規模の網の中にいる。そのような世界で、あなたは──そして僭越ながら筆者たる私は──どのように関わり合っていくべきか。存在していくべきか。

「〈私〉は何者か、なんのために社会に存在するのか」という普遍的な問いは、ボーダーレスな社会に生きる私たちにとって、最も身近で哲学的な問いかもしれません。(中略)。

(前略)。「その集団は何者か、なんのために社会に存在するのか」という問いは、入れ子の構造になって私たちの前に立ちはだかります。

かつてクリストファー・コロンブスやフェルディナンド・マゼランは、その夢を叶えんとした。ハリソン・ハイタワー三世は世界中を周り、貴重な品々を集めて回った。彼らは道を踏み外したのかもしれない。世界がひとつになる時代だからこそ、我々も同じ轍を踏むことになるかもしれない。人類は、「あの恐怖を、永遠に繰り返す運命」なのかもしれない(タワー・オブ・テラーは今年でオープン16年目に突入する)。我々は、現代を、2022年を、どのように生きるべきか。

その答えは、東京ディズニーシーが与えてくれるのではなかろうか。否、私はそう信じている。

高橋は生前、舞浜が国民の財産である海を埋め立てて造った土地であることから、「ここに新たななにかを創るときは、海を超えるような想像力をもって臨め」と言っていたものだ。その言葉どおり、私たちはまったく新しいテーマパークを生み出すことができた。

***

2022/05/16

画像を大幅に差し替え、体裁をnoteの新エディタにて作り直しました

2022/07/29

画像を更に差し替えました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?