CXDive 覚え書き #1 NewsPicks 「なぜ今、メディアはコミュニティづくりに注力するのか」

2018年9月4日に行われたイベントCX DIVE の 「Media x CX」セッションのレポート記事です。

※本記事は備忘録であり、抜け漏れや間違いが含まれている可能性がありますのであらかじめご了承ください。

NewsPicksについて

ニュースの根本的な欲求は”発見”と”理解”。

NewsPicksでは、その2つの欲求を満たすサービスを作っています。

プラットフォーム上にあつまる経済ニュースと

メディアとして発信するオリジナルコンテンツが

コミュニティによってキュレーション & 解説され

三位一体となってユーザーの「発見と理解の欲求」を満たしています。

NewsPicksのコミュニティ

NewsPicksには多彩なユーザーが参加しており、

プロピッカー、おすすめピッカー、コメントユーザー、読み手ユーザーなど、専門性やコミットメントレベルにグラデーションのあるコミュニティとなっています。

プロピッカーは現在250名在籍。

NewsPicksならではのCX

豊かなコメント欄が最大の価値です。

ニュースに対して議論、会話、様々なコメントが寄せられます。

難しい分野のニュースも専門家が噛み砕いて分かりやすく解説してくれるため、ユーザーの理解を助けます。

ニュースの当事者がコメントすることもあります。

例えばZOZOの前澤さんが「送料いくらになるか、皆さんの予想を教えてください」などとコメントをすることでコメント欄が盛り上がることもあります。

有料記事においても、ピッカーさんのコメントが読むきっかけになったりしています。

なぜビジネスとしてのコミュニティが注目されつつあるのか

CMX 2017では以下の3つの要因が紹介されたそうです。

要因 1: マス向けメッセージのノイズ化

情報過多な時代に、不特定多数に向けたマス広告は邪魔なノイズのような存在となり、

信頼や関係性の上に成り立つメッセージが重要になってきている。

要因 2: 孤立する人々の急増

スマホを積極活用する世代ほど、自分が孤立していると感じやすくなっている。

コミュニティへの参加・関与に注目が集まる。

要因 3: 会員制ビジネスの勃興

「自分が共感できる企業・サービスとより深い繋がりを築きたい」カスタマーと「特定少数のファンとともにブランド価値を高めていきたい」企業が、

メンバーシップの関係を築き始める。

ニュースリテラシーが高い人ほど気にする「ブランド」&「誰からのシェアか?」

ロイター社の「Digital News Report 2018」によると、ニュースリテラシーが高い人ほど、「どのメディアに掲載されたものか?」「誰がシェアしたニュースか?」を参考に、読むべきニュースを見定めている。

豊かなCXを実現するためのNewsPicksコミュニティマネージャーの取り組み

目には見えない”コミュニティ”の特徴を把握するには、CMXの「7P」のフレームワークが役に立ちます。

NewsPicksの場合は以下のように定義しており、

People(メンバー): ビジネスパーソン、実務家、専門家

Purpose(集う目的): 経済ニュースのへの深い理解、知見の発信・共有

Place(集う場所): オンラインアプリ・ウェブのコメント欄、リアルイベント・ゼミなど

Participation(参加の形): Like、コメント投稿、イベントの参加

Promotion(盛り上がり): **多様な参加者** 、活発な意見交換

Policy(ルール): 利用規約、コミュニティスタンダード

Performance(活性度の指標): MAU、Like、イベント参加者数、カテゴリ別ピッカーコメント数、ピッカー満足度

なかでも “多様性” に特に注力しています。

多様性に価値のあるコミュニティを目指すために

多様性を作っていくために、NewsPicksでは以下の3つの感覚をユーザーと共有することを意識的に取り組んでいます。

1. 安心感

2. 一体感

3. 共創感

1. 安心感: 健全な文化を醸成する

当時、コメントが荒れていたため、それを解決するための施策として実名制を取り入れたのですが、多くの批判がありました。

それを乗り越えるために、

ルールを決めるためのアンケートを取って統一見解を作っていき、

東京と大阪でユーザーミーティングを行い、ミーティングのレポートを全文公開しました。

そして、完成版「NewsPicksコミュニティ・スタンダード」についてというステートメントを作成しました。

また、プロピッカーさんたちがどのような想いをもってコメントをしているかのストーリーを公開しました。

こうした取り組みにより、コメント欄が荒れることは減っていき、健全な文化が醸成されていきました。

参考事例: CMX (コミュニティマネージャのナレッジ共有コミュニティ)

CMXのイベントでは、

名札をデコレーションし、それが会話の種になったり、

登壇では話し出す前に全員がスタンディングオーベーションをすることで登壇者が安心感をもって話ができるなど、

とても安心感のある文化が醸成されており、

そのような気配りがコミュニティを活性化させています。

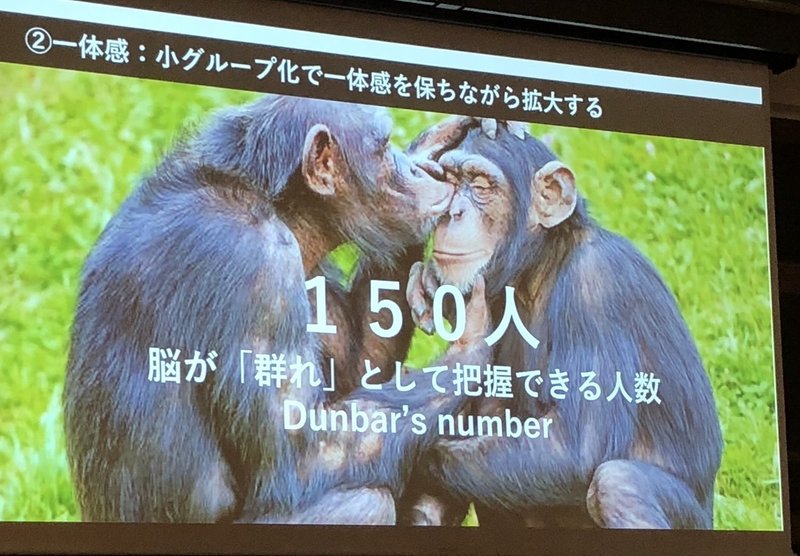

2. 一体感: 小グループ化で一体感を保ちながら拡大する

現在総ユーザー数330万人のNewsPicksですが、

小さな少グループをいくつも作っていくことで、

一体感を保ちながら拡大していくことを心がけています。

脳が群れとして把握できる人数は150人と言われており、

一体感を感じられる人数にも限界があるため、

小グループ化することを大切にしています。

・人事だけに声をかけるイベントを行う

・ファッションビジネスに従事する人だけをお呼びするイベントを行う

など、イベントを積極的に行うことでグループを形成していき、

「コメントの中で知り合いのコメントに出会う」という一体感のある体験を目指しています。

参考事例: Duolingo (無料オンライン語学学習プラットフォーム)

Duolingo Incubatorというコミュニティ機能があり、ボランティアを募り、結びつけて、独自に語学コースを作れるため、自発的な小グループが発生する仕組みになっている。

語学に興味のある人が集まることができる場所となっており、世界中で公式オフ会が開催されている。

3. 共創感: ユーザー・社員を仲間に巻き込む

一般ピッカーさんを仲間にする

以下のような流れでNewsPicksでファンを作っていただき、仲間に巻き込んでいます。

一般ピッカーさんをおすすめピッカーさんにお誘い

↓

プロピッカーにスカウト

↓

ラジオに出演してもらう

↓

記事の寄稿をしてもらう

↓

イベントで登壇してもらう

ユーザーを仲間にする

新しい機能を作る際にヒアリング会を開き、ユーザーを仲間に巻き込んでいるそうです。

ピッカーさんと社員が仲間になる

ピッカーさんたちへ感謝を伝える感謝祭を毎年開いています。

「どうやって私達が仲間たちにありがたいと思っていることをお伝えできるだろうか」と考え、イベントを企画しており、

定型文ではなく、一人ひとりにお礼の手紙を手書きで書いて渡しています。

本当の気持ちを込めたメッセージを伝えています。

参考事例: Seleseforce.com (CRMクラウドプラットフォーム)

共創感で最高峰はSalesforceだと思っているとのことです。

・ Q&Aコーナーには月4000件の質問が投稿され、99%がユーザー間で解決

・「アイデアボード」にあがった機能改善要望のうち毎年300件以上を実装

・MVPプログラムで毎年200人のユーザーを賞賛し、もてなしている

まとめ

1. プラットフォーム、メディア、コミュニティの3つの強みにより、NewsPicksならではの「発見と理解の欲求」を満たしあう体験をつくり出している

2. 企業側はマスメディアでの広告に代わるものを求め、ユーザーは企業とも深い関係性や繋がりを重要視するようになり、両者に「コミュニティ」というニーズが生まれつつある。

3. 目には見えない「コミュニティ」の特徴を理解するためにはCMXの 「7P」フレームワークが役立つ。

4. 「多様性」に価値のあるコミュニティづくりのために、安心感/一体感/共創感 の醸成に意識的に取り組んでいる

コミュニティは不可逆なもので、何かあったときに元に戻すことができません。

そこに悶々と悩むから世界カンファレンス(CMX)などがあるわけです。

そして、迷ったらこの言葉に立ち返る。

コミュニティが成立するのは、

「メンバーがお互いの存在に価値を感じ、自分の貢献がほかの参加者にプラスに波及すると信じられる状態」

McMillan & Chavis

“Sense of Community” (1986)

最後に

情報過多な現代だからこそコミュニティの重要性が高まっており、

質の高いコミュニティの醸成のために様々な工夫が凝らされているみたいですね。

そのために実際にオフラインで会うイベントを開いたり、ユーザーを仲間にしたり、毎年感謝祭を開いて心のこもった感謝を伝えるなど、"形式ではない、気持ちのこもった信頼性をリアルで築く"ような事例が多くみられました。

CX Diveでは同日に他のセッションでも"トレタ"や"note"のセッションでコミュニティについて触れられており、昨今のビジネスにおいてコミュニティの重要性が高まってきているようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?