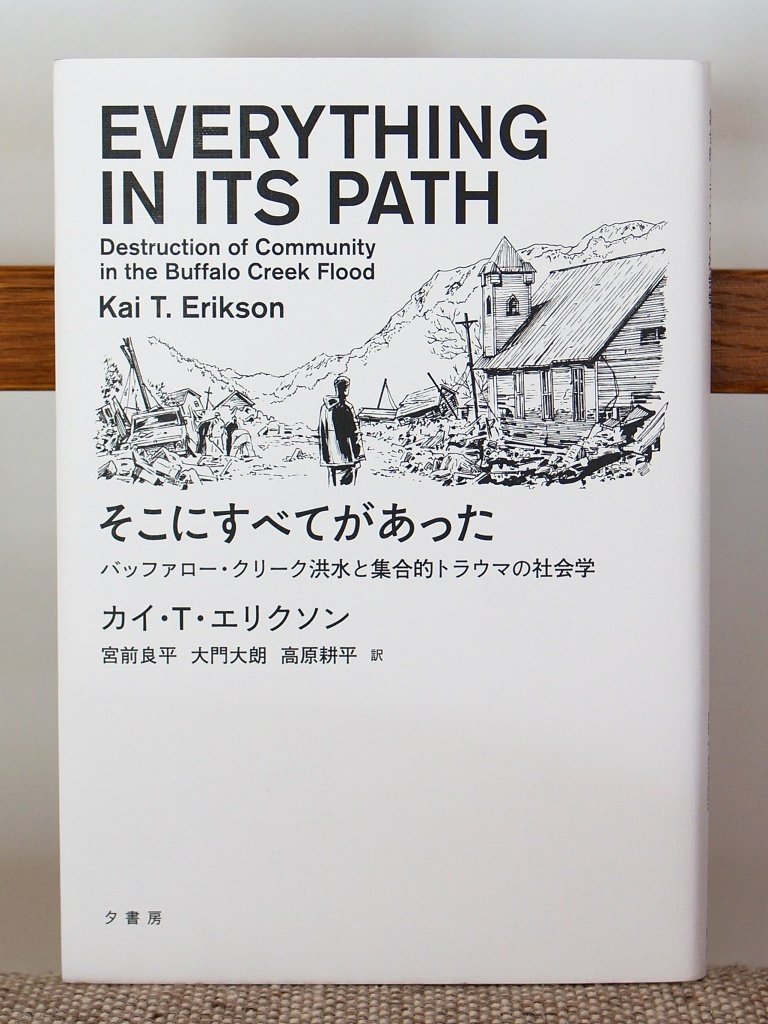

カイ・T・エリクソン『そこにすべてがあった バッファロー・クリーク洪水と集合的トラウマの社会学』宮前良平、大門大郎、高原耕平訳、夕書房

ここ最近読んできた本のなかで、その理由を具体的に挙げることが難しいのですが、もっとも丁寧に作られた本だなあという印象を持ちました。内容自体も名著ですが、著者、翻訳者、編集者そして装幀をした人すべての、これを世に送り出したい、ださなければという真摯な祈りのようなものが感じられる、とてもお勧めの本です。出版は2021年8月。まだ出版されたばかりです。なお、著者のエリクソンはあのエリク・エリクソンの息子とのこと。

本書は1972年に米国のウェストヴァージニア州の炭鉱町バッファロー・クリークを襲った水害(自然災害というよりも完全に人災だったのですが、その原因については本書を読んでみてください)について、社会学者である著者が法律事務所の依頼を受け、現地の人びとの間に入っていき調査した内容をまとめたものです。とはいえ、いわゆる「研究」ときいてイメージするものとはかなり様相が異なります。著者自身がそれを「切実さ」という言葉で表現していますが、その結果、本書全体に、回復困難な傷を受けた人びとに対して、単なる研究対象としてではなく、ある種の敬意、寄り添いをもって接する雰囲気が満ちています。

そしてこのタイトルが素晴らしい。現代は「Everything in its path」。バッファロー・クリークの上流には、長年にわたり鉱山ごみが投棄されて作られたダムがあり、これが大雨により決壊し、その下流、狭い谷底に点在していた集落を次々と飲み込んでいく。そしてそれらが徹底的に、一瞬にして破壊されてしまう。その川の経路に、彼ら/彼女らのすべてがあった。その過去形が、もう取り戻せないことを端的に示しています。でもそれは何か外部からの力が押し寄せた結果ではなく、どうしようもなかったとしても、バッファロー・クリークそれ自体における出来事だったんですね。完全に外部であれば恨んでおしまいだったかもしれないけれど、でもそれはそこだったのだし、そのそこは失われてしまった……。邦訳も素晴らしいです。「そこにすべてがあった」。バルトの「それは‐かつて‐あった」を思い起こさせます。徹底的に固有で、絶対的に失われてしまったもの。

副題にある「集合的トラウマ」については第8章で説明がされていますが、これも非常に丁寧で、住民の肉声とあいまって説得的です。彼ら/彼女らが、個人としてだけではなくコミュニティ全体として根こそぎにされてしまったということ、回復のためのあらゆる足場も手掛かりも奪われてしまったということがいかに根源的な傷であったのか、エリクソンの筆致は冷静で客観的であるにもかかわらず、同時にどうしようもなく読者である私たちに迫ります。恐らくその理由はエリクソンの、虐げられた弱い立場にある人びとに対する本質的な共感であり、そのような状況を生み出す社会的構造に対する(研究者としてかくあるべき)怒りなのではないかと感じます。そういった彼の精神性が感じられる箇所は幾つもあるのですが、「第二版に寄せて」からそのひとつを引用します。

どこに住んでいてもそうなのだが、とりわけ歴史上何度も被災している災害常襲地に暮らす人びとは、災害は、山の斜面の最ももろい部分や、最も貧しくて最も備えのない人びとの住む地域をあぶりだすと考えている。そこに住む限り、いつかは被災する。それは当たり前のことだ。そして被災者たちは、なぜ私たちが? なぜここで? なぜ今? と自問するのだ。その心情は十分理解できる。

しかし、客観的に見ると、地球上に人類が広がっていく中で、最も立場の弱い人たちが最も被害を受けやすい地域に必然的に住まわされてきたことは明らかである。つまり、災害が弱者を見出しているのではなく、弱者は最初から災害に遭いやすいところに住まわされているのである。

津波は、わざわざ貧しい人びとを探し出して狙ったりはしない。そもそも貧困層は海に接した低地に押しやられているのだ。地震は、ボロ屋に住む人びとを探し出したりはしない。あらゆる建物を平等に襲い、最も粗雑に建てられた壊れやすい建物に最も大きなダメージを与えているだけである。困窮者は、そうした家で暮らすように仕向けられているのだ。有害廃棄物は、最も無防備な人を探し出しているのではない。かれらが見捨てられた場所と同じところに有害廃棄物も捨てられているだけなのだ。[…]災害は自然現象の結果だけではなく、人間の活動の結果として発生しており、最も脆弱な人びとがその矛先に立たされているのである。(p320-321)

これは、気候変動によって常に災害に曝されるようになってきているこの時代を生きる私たちにとって、被害に遭った人びとを切り捨てるあらゆる口実を退けるために、常に忘れてはならないことではないでしょうか。

本書は第一版の執筆からすでに半世紀近くが経っています。それでもいま私たちが読んでもまったく色褪せないのは、本書の内容が優れているからであることは言うまでもありません。そして同時に、いままさに私たちが直面している様ざまな災害、被害に対して、本書が極めてアクチュアリティを持っているからでもあるでしょう。邦訳は第二版をもとに訳されているとのことですが、第二版が出版された契機はハリケーン・カトリーナによる甚大な被害があっとあと、本書が改めて注目されたからだそうです。

そして訳者のひとりである宮前氏による解題も胸を打ちます。宮前氏は「主に津波で流された被災写真の洗浄と持ち主への返却のボランティアをしながら、住民目線の復興とは何かを草の根的に研究」しているとのこと。そして「変えようのないことなのですが、私は被災していません。このことが私が東日本大震災を考える際の立脚点になっています」として、研究者として被災者の心に踏みこむことへの真摯なためらいを感じていると書かれています。恐らくそれは、エリクソンが本書を執筆した動機、こういった形で語ることを選んだ理由、研究者であることの倫理と責任に、強くシンクロしているのではないでしょうか。私自身、メディア越しに他者の苦しみを見ることの倫理性について考えているので、ジャンルは違えど彼の解題には強く同意しました。

夕書房さんはひとり出版社とのこと。こういった優れた本を送り出す出版社があるということは、ほんとうに励まされることです。

強くお勧めできる本ですので、ぜひ。

+

すみません、しばらくの間、同じくひとり出版社である共和国から出版した自著についても広告させてください……。共和国代表の下平尾氏だけに広告を押し付けているのは本当に心苦しく、しかも私はSNSをやっていないというこの時代においてどうなの!? という人間なので、noteしか効果的な媒体がないのです……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?