syn学校3時間目~お金と労働~

こちらの記事はsyn学校という大人のためのオンライン学校のセミナー動画を文字起こしし、最後にセミナー動画をすべて見ることができる記事となっています。

全10回の内容となっており、

0時間目~カラダとココロ~

は無料で全て見ることができるようになっていますので、こちらもぜひご覧ください。

1時間目~人の身体~はこちら。

2時間目~栄養と健康~はこちら。

今回はお金と労働について、そもそもお金とは何なのかというところを考えることで、現実世界で私たちがどのようにお金と向き合っていけばよいか探っていきたいと思います。

多様な観点から、お金と労働について考えていきます。

時間の都合上、お伝えできる範囲には限界がありますので、この記事を学びのきっかけとしていただければ幸いです。

今回は、「お金とは何か」という問題から始めて、銀行の仕組み、文明と農業、資本家と労働者、貧乏暇なしの理由、お金をうまく活用する方法について順に説明していきます。

まずは、「お金とは何か」というテーマから考えていきましょう。

1.お金とは何か

私はこのsyn学校を作るにあたって、あらゆるものや現象に対して「それはそもそも何なのか」という根本的な問いを重要視することにしています。

お金についても同様です。

お金とはそもそも何なのでしょうか。

あなたはどう思いますか?

多くの人がお金を生活するうえで欠かせないものと考えているのではないでしょうか。

もちろんそれは間違っていません。

私たちは毎日、お金を稼ぐために働いています。

1日8時間労働だとすると、人生の3分の1以上を労働に費やしています。

休憩1時間を含めると、9時間が労働時間として拘束されることになりますから、24時間のうちの3分の1以上が労働に使われています。

残りの3分の1を睡眠に使用し、残りの3分の1が自由時間となります。

つまり、人生の大部分の時間をお金を稼ぐために使っています。

そう考えると、ただなんとなく働いて、なんとなくお金をもらい、なんとなく生活するのは非常にもったいないと思いませんか?

もしもったいないと思うのであれば、ぜひ一緒にお金について深く考えていきましょう。

お金の歴史について語ると、よく聞かれるのが「元々は物々交換だった」という話です。

例えば、魚をたくさん釣った人と豚を飼っている人がいて、豚肉が欲しいからこの魚と交換しようとするわけですが、物々交換を行っていると、豚肉が欲しい漁師と魚が欲しい豚の飼い主がタイミングよく合わないと交換ができません。

そうしている間に豚肉が腐ったり魚が腐ったりしてしまうから、非常に不便でした。

そこで、物々交換に代わるものとして、保存が効くもの、例えば小麦や塩や貝殻などが最初の貨幣、つまりお金の代わりとなりました。

そして、それらよりも保存が効き、持ち運びやすく、加工しやすい、金や銀が普及していきました。

というお金の歴史ですが、皆さんもこのような話を聞いたことがありませんか?

私も同じように思っていました。

しかし実は、少なくとも2011年の時点で、多くの考古学者を含む専門家たちの間では、ジョン・ロックやアダム・スミスが提唱したような、物々交換から貨幣が生まれたという通説に疑問符が付けられています。

人類学者のデビット・クレーバーは以下のように述べています。

そうしたことが起きたという証拠は一つもなく、

そうしたことが起きなかったことを示唆する証拠は山ほどある

(※著者注、そうしたこと=物々交換)

これは、デビット・クレーバーだけでなく、専門家たちの間でほぼ同意された見解のようです(コンセンサスを得ている)。

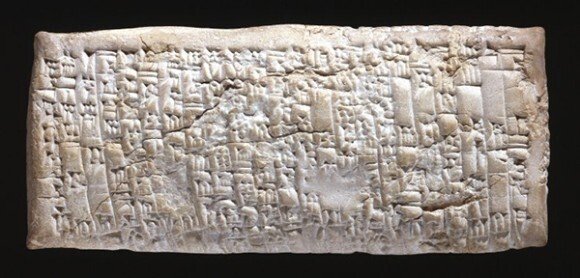

また、人類初の貨幣ではないかと言われているものが約3700年前にメソポタミアで発見されています。

これは粘土板で、象形文字と呼ばれる文字が使われています。

現在では解読が可能で、その粘土板には誰がいつどのくらいの小麦を借り、それがいつまでに返済されるかなどといった情報が記されています。

しかし、これらの記録が残る紀元前1500年頃には、物々交換は行われておらず、小麦がお金代わりとなっていたことが示されています。

続いてヤップ島というミクロネシアにある島の例を考えてみます。

この島はグアムのすぐ南に位置しており、1500~1700年代まで先住民だけが住んでいる、文明から隔絶された地域であったとされています。

西洋文明諸国が初めて上陸したとき、すでにヤップ島内で素晴らしい貨幣経済が生まれていました。

それは、「フェイ」と呼ばれるお金の形をした石を介した経済です。

フェイは様々な大きさがあり、その大きさによって価値が決まっているのですが、写真の通り持ち運ぶことができないフェイもたくさんあります。

そこでヤップ島の人々はどうしているか。

なんと、フェイを動かさずに「所有者」の移動だけで物の移動を行っているのです。

例えば、AさんがBさんの持つ魚をほしいと思った時、Aさんが「保有」しているフェイをBさんに「譲る」ことで魚をもらえたのです。

実際にフェイそのものには何も起こらず、ただAさんが保有しているフェイの所有権がBさんに移動したという事実だけで魚をもらえるのです。

現代の私たちが考えているような、硬貨や紙幣の移動なしに物のやりとりが行われていたのです。

もう一つ面白い歴史的な例を出してみます。

1970年、アイルランドの銀行がストライキをしたことで銀行を介したお金を介した取引が全くできなくなりました。

このとき、ほとんどの人たちは経済が破綻すると考えました。

しかし実際はどうなったでしょう。

なんと、「ツケ」で銀行のストライキ前よりも経済が活性化してしまったのです。

つまり、銀行はやってないからお金はないけど、銀行がまた営業再開したときに払うね、という約束状が流通してそれが紙幣の代わりになってしまったのです。

これらの事例から考えてみると、お金とは「モノ」ではないのかも?

という疑問が生まれます。

それでは、また少し違った角度からお金について考えてみたいと思います。

2.銀行の仕組み

ここから先は

¥ 3,300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?