足首の捻挫!早期回復と再発予防!

足首の捻挫。

たくさんのひとがスポーツをしていたら、経験したことがある怪我なのではないでしょうか…

バスケでは、とてもCommonな怪我ですね。

そして、研究でも70−80%の再発率が出てる研究もあります。とても再発率が高い怪我です。なんでなんだろう。

いろいろアプローチはあると思いますが、僕が習った一つを紹介します!!

スポーツ現場においての捻挫

クリニックや病院で治療してもらう捻挫は、現場で見るアスリートの捻挫とは少し違うと思います。

どちらかというと、クリニックなどで見てもらう患者は捻挫して数日経ち、二次的な動作障害や、怪我によってどのように体を使うかの変化、そしてフィットネスの低下などを扱わないといけない。そして何より、早く治すというプレッシャーも何もないので、Conservative(保守的)なアプローチになりがちかも。

それとは真反対の世界に、プロスポーツはあります。

選手は試合をミスることで、その後のパフォーマンス、戦績、スタッツ…などたくさんの影響。自分の契約(生活)にも影響しちゃいます。

もちろん安全に治すのは当たり前ですが、早く復帰させないといけないというプレッシャーがあります。チームのGMもおそらく

”いつ復帰なの?”

と毎日のように訪ねてくるようなチームもあるでしょう。かなりプレッシャーですよね。

そんな中で、安全に、なおかつ素早く、そして再発も起こさないように僕たちは選手をヘルプしないといけません。かなり難しいことだなと、最近すごく思いました。

Rule Out Fracture!

まずは、骨折の有無を確認。プロだとX rayのアクセスなどありすぐ取れる場合は取っておいたほうがいいでしょう。

Ottawa Ankle Rules (オタワアンクルルール)の参照

①脛骨下端(内くるぶし)より上方6センチまでの後方の圧痛

②腓骨下端(外くるぶし)より上方6センチまでの後方の圧痛

③第五中足骨基底部の圧痛

④舟状骨の圧痛

⑤患肢で4歩以上荷重ができない

これはかなりSensitivityもNegative Likelihood Rationも高いので、現場で使えること間違いなし。

まずは骨折をないことが確認できたところで、

ここからが本番!

捻挫の治療とトレーニング!

★ 徒手療法

リサーチのなかでも、数々の研究が怪我後のManual therapy/Joint mobilization(徒手療法と関節モビライゼーション)が腫れや痛み止めの薬より効果があるという結果が出ています。

(1)Talocrural Joint Distraction(距腿関節の牽引)

これが第一のプリオリティー。怪我後、素早くこれを行うことで、のちの痛みと腫れの軽減に繋がる。

(2)Proximal& Distal Tib-fib joint mobilization (上・下脛腓骨関節)

Inversion Sprain(足関節の内側に捻挫)でよく見られる障害はDorsiflexion Limitation (足関節の背屈制限)です。

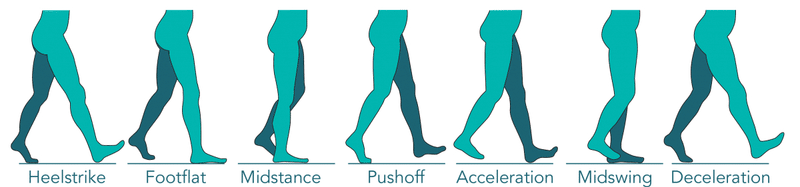

足首の背屈は、Gait Cycle (歩行サイクル)においてとても大切。そして歩行サイクルは体の動きの原点!!

歩行サイクルの中で、足の裏が地面にコンタクトしたのちMidstance後にかけてTibial translation(脛骨の前方移動)が不可欠で、ここで足関節の背屈が重要になります。ここでもう一つ大事なのが、Midstance後ではPronation(回内?であってるのかな?)が同時に必要だということ。

(のちにまた重要性がわかります!)

Tibfib joint (上・下脛腓骨関節)それぞれ背屈の際に重要な関節の動きになりますので、ここの関節のモビライゼーションも忘れないように!

(3) Band Traction Ankle Mobilization (バンドを用いたモビライゼーション)

これもよく使われていて、選手からのフィードバックもかなりいいです。足関節の牽引と同時に動きも加えれるので、かなり効果的!

運動療法

(1)Sagital Plane Motion Control (矢状面での動き)

Ankle Sprain後の、Protective Mechanism(保護的メカニズム)で体重を前方に移動しがちになってしまいます。その結果、Gastroc・Soleus(下腿三頭筋)などがTone Up (過活動)しがちになり、背屈制限などいろいろな代償を起こしちゃうことに繋がります。なので、いかにアクティブに背屈をコントロールできるかが大切!

足の内側への捻挫は、Supination・Plantarflexion(回外?であってるかな)によって起きてしまいますよね。

では先ほどの歩行サイクルに戻っていきましょう!

捻挫の起きやすいSupination(回外)ていうのは歩行サイクルにおいて最初のEarly Phaseの頃。なので、リハビリにおいて、いかにこのEarly Phaseに偏った体の動きや癖を修復していくかが大切!そして、見てわかるように、予防には、Midstance(足関節の背屈とPronation・回内)での動きの習得が大切!

Bill Hartman、とても頭のいいPhysical Therapist。ビデオ内の5;53くらいからMidstanceでのエクササイズプログレッションを紹介してくれてます!

先ほども述べたように、

足首の捻挫のメカニズムでは、Supination・Plantarflexionが主です。少し上で話したように、捻挫後のPlantarflexor(下腿三頭筋)たちは、過活動しがちで、これはまさにメカニズムであるSupination/Plantarflexion(回外)を招いてしまいます。そしてさらに、Supination(回外)は、股関節での内転動作にも関連し、内転筋の過活動にも繋がり、外転筋の抑制も引き起こしてしまい、再発率が跳ね上がってしまいます!

なので、Pronation(回内)とともに、外転筋にもフォーカスしたトレーニングも大切ですね!

神経系へのアプローチ

怪我の後には、脳内での神経活動の変化も起こっています。今までは簡単にできていたバランスや動きだったりができなくなったり、そして、目から入る情報に頼り過ぎてしまうようになったり…といろいろな代償が起こってしまいします。なのでリハビリの中で、こういった神経系へのアプローチも予防には大切になってくると思います。

前回の記事に前十字靭帯のリハビリについて、神経系のアプローチについて書いたので、ぜひそちらを参照に!

少し長くなっちゃいましたが、ただの捻挫のリハビリでも、スポーツ現場では、いかに早く効率のいい治療リハビリ方法が問われます!コーチやフロントからのプレッシャーもあり、葛藤することもたくさんありますが、選手のためにベストを尽くすのみですね。

では!

See Ya!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?