【期間限定/無料公開02】序章その1 スタンフォードで教えている最先端のノート術『地頭が劇的に良くなる スタンフォード式 超ノート術』

この記事の内容 & これまでの流れ

この記事では3月20日に発売される『地頭が劇的に良くなる スタンフォード式 超ノート術』の序章を、期間限定で無料公開しています。

これまで、以下のように「目次」や「はじめに」も公開しています。興味がある方はこちらもぜひ御覧ください。

以下から序章を公開します。長いので前編と後編の2つに分けており、今回は前編(Section1-4)です。

---

序章 スタンフォードで教えている

最先端のノート術 (Section1-4)

概要: Overview

本書では、日本で一般的な「丁寧に」「正しく」「キレイに」書くようなノート術ではなく、「雑に」「汚く」「最速で」書けるノート術を紹介しています。

書いてみることによって、それまで曖昧だったものやあまり意識していなかったものを視覚的に確認することができます。それはもちろん、あなた個人の思考を鋭くする効果もありますが、さらに書いたものを元に相手に伝えることによって、チーム・仲間を望ましい方向に動かしていくことが可能になります。

Section1:地頭が良い人の3つの特徴

本書における「地頭力」とは、「ゼロベースで成果を出す力」のことです。

より具体的にいえば、次の3つの能力こそが地頭力の正体といえます。

1. 発想力 → 常識にとらわれず、スピーディーに大量のアイデアを生み出せる力

2, 論理的思考力 → 自分なりの視点で物事を整理・分析できる力

3. 共感力 → 周囲の共感を得ながら、実際に現実を変えていく力

以下より、それぞれの能力を紹介します。

1. 突き抜けたアイデアを大量に出せる発想力

「地頭力」を構成する第1の力が、「発想力」です。

いま、個々人のセンスや才能と同一視されがちだったこの発想力を、誰でも必ず向上させることができる方法論が確立されてきています。

それこそが「デザイン思考」と呼ばれる新しい思考メソッドです。それはまさに私がスタンフォード大学で学んできたものであり、また世界中のエリートが今注目をしているテーマでもあります。

なぜデザイン思考に世界中から注目が集まっているのか。それは、スタンフォードを思考力 実現力始めとした最先端の技術やビジネスが生まれている場において、ロジックだけではたどり着けない領域があるという「ロジックの限界」が意識されているからです。

これまでの時代では、ビジネスにおいてロジカルに考えることが重要とされていました。あらかじめ決まった仕事の内容を、決まったとおりに効率よく実行することを考えておけばよかったのです。

ところが、ビジネス環境が劇的に変わりつつある近年においては「何が正解なのかをじっくり吟味した上で成果を出すスタイル」では、情報を吟味している間に情報自体が古くなるリスクが高くなってしまいました。

そこで「変化に応じて、新しいことをゼロから実践する能力」=「発想力」が急激に求められるようになったのです。

発想力を身につける方法論であるデザイン思考では、紙とペンという原始的なツールを中心に使います。

実際、スタンフォードでデザイン思考を教えているクラスにおいても、パソコンのような電子機器を使うのはある程度仕事が進んでからです。まず最初は、紙とペン、それにホワイトボード程度のツールを用意して、自由にディスカッションしたり議論したりすることで、アイデアを発想していきます。ワードやパワポ、便利なデジタルデバイスのアプリケーションを使わず、あえて紙とペンを使うのには、理由があります。

それは、「まずはとにかく手を動かす。そして手を動かす中で見えてきたことをさらに掘り下げる思考スタイル」を身につけることに、強制的に集中できるからです。

私たちには、アイデアを考えるときにせよ、プレゼンテーションや報告資料を書いているときにせよ、つねに「正解」を考えながら書き出すクセがついています。デジタルデバイスが手元にあると、自分の頭で発想を始める前に、グーグル検索で事例を調べたり、資料作成のテンプレートを探したりしてしまうのです。

このクセは、子どもの頃から大人になっていく過程で身についてしまいます。幼稚園や保育園の頃は自分たちの都合で好き勝手に描いていた絵でさえも、小学校、中学校で学ぶにつれ、「こんな絵を描くとまわりの人はどう思うか」というように、自分の内側にある気持ちや考えを表現するよりも、自分の外側にあるルールや周囲の目から見てどうなのかを考えるようになります。良くも悪くも一定の枠を意識して考えるようになるのです。

もちろん、社会的なルールや、正解か誤りかといった何らかの「枠組み」を意識して考えること自体は悪いことではありません。しかし、この考えが強すぎると、自由な発想を閉じ込める原因になります。

このクセを脱して、子どもの頃のような自由な発想力を取り戻すためにもっとも有効なのが、5才児のお絵描きのように、紙とペンだけを使って、スピーディーにどんどん発想を書き出していく、デザイン思考のやり方なのです。

2. スマートな説明ができる論理的思考力

もう一つの力は論理的に思考することで、物事の良し悪しを客観的に評価する力です。ここでいう評価とは、物事やアイデアの長所と短所を、他の考え方やアイデアと冷静に比較することを意味します。

一つ目のスキルである発想力を高めれば、他の人が思いつかないようなアイデアを素早く出せるようになりますが、そのアイデアのどういった点が優れていて、どういった点は弱いのかを理解するには、やはり「ロジック」の力が重要となります。

論理的思考力を高めることで、例えば、あるアイデアの実現に3ヶ月かかるのか3年なのか、もし3年で着実に実現するならどんな人の協力が必要なのか、低予算で3ヶ月で実現するなら何をすべきか、といった点も客観的に理解できるようになります。

客観的に理解できれば、それらの要素を詳細に検討し、どこに無理があるのか、どこに問題があるのかを明らかにすることができます。つまり物事の良し悪しについて評価ができるのです。

一定の基準を土台に次のアクションを評価することができれば、「何をするべきか」「何をしない方がいいのか」といった行動の優先順位が明確になります。このように論理的思考力が高くなると、思考プロセスの再現性が高まります。

言い換えると、あなた以外の人も、あなたがどのような手順でどのように考えたのかを理解できるようになります。論理的な説明ができることは、あなたが思いつきで適当なことを推奨しているのではなく、一定の根拠とプロセスに基づいて考え提案していることのサインになります。

既に紹介した発想力の高さによって様々なアイデアや可能性が生まれるとすれば、ここで紹介する論理的思考力によって、どのアイデアがもっとも効果的なのかを分析し特定することが可能となります。

3. 人を集めて動かせる共感力

発想力と論理的思考力に加えて、実際にビジネスの場面で成果を出すにはもう一つの能力が必要です。それが、地頭力を構成する3つ目の要素、コミュニケーション能力です。

一つ前に紹介した論理的思考力を高めることにより、伝える力や説得力を高めることは可能です。しかし、それだけでは十分ではありません。なぜなら、あなたの理屈が正しく聞こえたとしても、言っている内容を周囲の人が応援してくれるかどうかは別の話だからです。

どんなに素晴らしいアイデアや提案だとあなたが思っていても、社内の人やお客さんに「いいと思うけど私は特に協力したくない」と言われてしまえば意味がありません。あなたのアイデアや考えを、周囲の人の日常的な行動として取り入れてもらうために、適切にコミュニケーションをする必要があります。

一般的にコミュニケーション力といえば「説得力」など、こちらが相手に届ける力について焦点があたることが多いのですが、実際に有効なのはその逆です。つまり、コミュニケーションしている相手がどんなことを感じ考えているかについて理解する「共感力」が重要です。

共感力の高いコミュニケーションを行なうことで、無理なく自然にあなたのアイデアや考えを周囲の人が受け入れ支援してくれるようになります。

Section2 3つの力を同時に身につけるスタンフォード式超ノート術

加速度的に地頭が良くなる本書の3段構成

本書は、あなたの地頭力を向上する上で役に立つ「ノート術」を、次のような構成で紹介しています。

大きく基礎編・応用編・発展編の3つに分かれています。

まず基礎編では、前述した地頭力の土台となる3つの力「発想力」「論理的思考力」「共感力」を取り上げています。各章の最初には私がスタンフォードのクラスや講師から学んだ、何をすれば地頭力が高まるのかについて紹介した「ワーク」が書かれています。その上で、効果を高めるための「コツ」について触れます。そして、なぜそのツールやコツが有効なのかを示す研究や、地頭力が高い人の「考え方」について紹介しています。

応用編では、チームの中でリーダーシップを発揮する上で欠かせないコラボレーション・スキルとして、チーム全体で成果を出すための方法を書いています。

最後の発展編では、本書で紹介したツールに限らず、日々の仕事でパフォーマンスを劇的に高めるための思考法や集中法について紹介しています。

本書を読むことで以下の3つのスキルが身につきます。

▪ ベーシック・スキル:仕事のスピードとクオリティが両方高まる基礎的な方法を学ぶ

▪ コラボレーション・スキル:チームをリードしながら高いパフォーマンスを出す方法を学ぶ

▪ ブースト・スキル:ハイレベルな仕事を日々こなしている人がやっているシンプルな習慣を学ぶ

日本人は学校で教わる「直線的ノート」しか知らない

「ノートをとる」という行為は、ややもすると退屈な行為に思えます。「大事だとは思うけど、面倒くさい」という声もあるでしょう。もしかしたら、これは学生時代の退屈な勉強ノートの経験がそうさせているのかもしれません。

一般的に学校で使うノートのとり方は、先生がまとめた内容を書き写したり、誰かが整理した情報を書き写すことが多いでしょう。

これを本書では「直線的ノート」と表現します。

このノート形式は、もっとも一般的にイメージされるノートのとり方です。学校であれば先生が黒板に書いた内容をそのまま上から順番に書き写すようなイメージですね。基本的に、1行ごとに文字を書き出していきときに赤や青、もしくは蛍光ペンなどを使いながら重要なポイントについてマーキングをしていきます。

このようなスタイルは、他人から提示された情報を、直線的に上から順番にノートに書く方法です。いわゆる「勉強ノート」といえます。

しかし、このような直線的に情報や知識を順に記録するノートのとり方は、本書で紹介するその他のノートのとり方と比べ、何かを記憶したり理解する上では効果が低いという研究結果もあります。なぜ、効果が低いにもかかわらず私たちの多くはこのようなノートのとり方をするのでしょうか?

それは、他人から伝えられた情報を、そのまま順番に書き写す方法しか知らないからです。例えば、歴史の授業では先生は生徒に対してわかりやすいように時系列順に1、2、3、4、5と出来事を伝えます。これがもし、4、2、1、5、3とランダムに伝えられたのであれば、聞く方は混乱してしまいます。

つまり、「先生は生徒が混乱しないように直線的に伝えている」だけであって、必ずしも「その話を聞いている側が、情報を直線的に書く」必要はまったくないのです。

しかし、学校でノートのとり方について体系的に学んだり、ノートのとり方によって記憶の定着率が異なる研究結果を知る機会はほとんどありません。その結果、実はもっと色々なノートのとり方があるにもかかわらず、それらの優れたノート術を誰でも使えることに気づかないのです。

もちろん、直線的なノートのとり方が絶対ダメだというわけではありません。学生時代の勉強ノート法は、「既にまとまった情報」を「一字一句記録したいケース」であれば問題ありません。しかし、これはビジネス会議の現場で、参加者の発言が一字一句もれなく記録された議事録と同じです。事実の記録は大事ですが「どの情報が重要なのか」「なぜ重要なのか」「どのように次のアクションをすればいいのか」について、何も教えてくれません。

せっかくノートをとるのであれば、後で役に立つ内容にしたいですし、ノートをとっている最中に楽しいと思える方がストレスもなくなります。そして理想をいえば、楽しみながら後で役に立つ内容をノートに書く中で、気がつけば地頭力が昨日よりも高まっている状態を目指したいものです。

Section3 ノート術の常識を覆す「3種のノート」

本書で紹介するのは、これら3つの要素をすべて押さえたノート術です。なぜ、楽しく・役に立ち・地頭が良くなるかというと、本書のノート術は学校の授業ノートとは違い、インプットのためではなく「アウトプット」に焦点を合わせているからです。

面白いと思えない人の話をとりあえず受動的に書くのは退屈な作業です。でも、自分がいま感じていることや考えていること、将来叶えたい夢や目標を能動的に書き出すのは楽しいワークになります。

このノート術のベースとなっているのはスタンフォードで学んだフレームワークです。ここで紹介するツールの中には、一人で使うものやチームで使うものなど、色々なものが含まれています。いますぐ使えるものがなかったとしても、今後仕事で創造性と生産性を高めたいときのヒントとなるフレームワークばかりです。

これまで国内の様々な人たちにこれらのフレームワークを紹介してきましたが、すべてとはいわなくても多くのフレームワークが業界や職種に関係なく普遍的に有効であるとのフィードバックや、実際に社内で使うことで仕事のスピードが文字通り今までの2倍から3倍速くなったという声ももらっています。

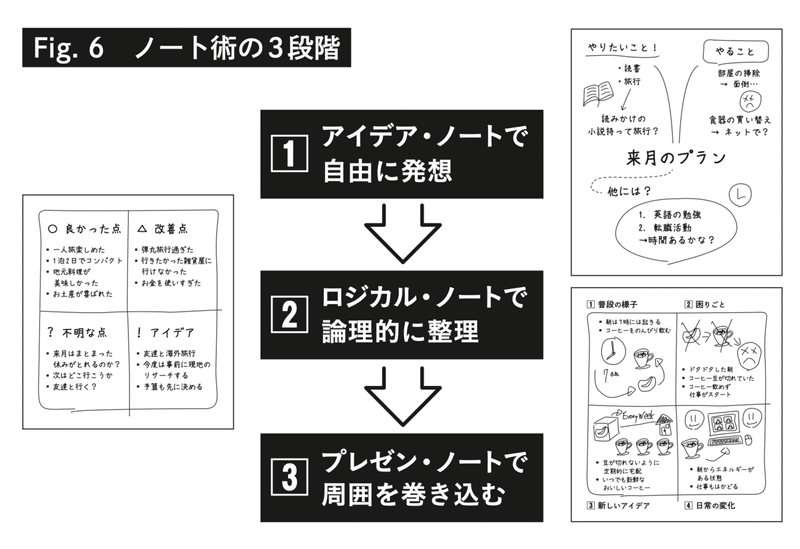

本書ではノートの使い方として、大きく分けて3つ紹介します。

1. 発想力を高める「アイデア・ノート」

2. 論理的思考力を高める「ロジカル・ノート」

3. 共感力を高める「プレゼン・ノート」

発想力を高めるアイデア・ノート

一つ目の方法が、重要と思われるキーワードを書き、視覚的につなげていくノートのとり方です。体系立っていない、書きなぐられたようなものや、ちょっとしたメモを含む発想力重視の内容を書いていきます。ビジネスの企画段階などに使われることになるでしょう。

このノートは、直線ノートよりも気軽に書き始めることができます。なぜなら、自分が重要だと思ったポイントに絞ってノートにキーワードを単発でどんどんつないでいけばいいからです。直線的ノートよりも視覚的に書くことが可能なので、思いつきのアイデアを膨らませていくときなどかなり便利な書き方となります。また、直線的ノートとは違って書く順番を最初に決める必要はなく、後で情報を付け加えたり関連付けることがかなり容易です。

このノートのとり方は、アイデア発想のときもそうですし、本を読みながら大事なポイントを自分でメモするときにも有効です。例えば、本の100ページに書いてあったことと、160ページに書いてあったことがすごく関連していて、自分の体験も思い出した、といった場合です。直線的ノートであれば、関連付けるのが難しくなりますが、この方法であれば線を引っ張ってつなげるだけで大丈夫です。

また、上手にキレイに書けなくてもさほど問題がないのも魅力的です。色を付けたり絵を描いたりすることでより印象に残るノートをつくることができます。

論理的思考力を高めるロジカル・ノート

次がロジカル・ノートです。既にあるアイデアを、およそ%ぐらいの精度で分類して、おおまかな優先順位をつけていくような論理的思考力重視の内容を書いていきます。アイデア・ノートを通じたブレインストーミングの後や、既に情報がある程度整理されていたり優先順位がついているような授業の講義・会議の結果をメモするような場合に使われます。

ロジカル・ノートを使う最初の一歩は、あらかじめ設定されたフレームワークを活用しながらアイデアや考えを整理することです。

そして、整理した結果をながめながら「どの内容がとくに大事なのか」「どの部分は特に重要でないのか」と取捨選択をします。

その上で、最終的に選ばれたアイデアや考えを土台にしながら、次の具体的な行動を決めます。

このように、ロジカル・ノートを使うことで「整理」→「評価」→「行動」という一連の流れを効率よくすすめることができます。

共感力を高めるプレゼン・ノート

最後がプレゼン・ノートです。アイデア・ノートやロジカル・ノートを通じて形になったアイデアや考えを、他者視点に立って整理し、相手の記憶に残り、共感されるストーリーを書いていきます。

このノート術は、あなたのアイデアを周囲の人に効果的に伝えたい時に有効です。

なぜなら、ストーリー形式で話をすることで、聞き手の感情に訴えるコミュニケーションが可能となり、あなたの話が相手の記憶に残るからです。

プレゼン・ノートでは、人間の感情に訴えかける普遍的なフレームワークが土台になっているため、あらゆる場面で応用が可能となっています。

話を自分から相手に伝えるためにも使えますが、その逆、例えば社内外で優れたプレゼンテーターの話を聞いたときに、その内容をプレゼン・ノートの形式でメモすることによって、それを少し眺めるだけで当時の記憶が蘇るようにもできます。

Section4 ノートを使い分けると脳の思考モードが切り替わる

このように様々なノートのとり方があり、それぞれのノート作成方法は状況に応じて素晴らしい効果を発揮します。しかし、「このフォーマットさえマスターすれば大丈夫」という方法は存在しません。重要なのはフォーマットを一つに固定してノートを書くことではなく、求められる成果に応じてノートの書き方を柔軟に変えていくことです。

例えば、ディズニーをつくったウォルト・ディズニーは、映画を制作するときには「3つの部屋」を使い分けていました。

最初の部屋がアイデアを発散させるための部屋です。ここでは批判的な態度を一旦保留しておきながら、どんどん荒削りや思いつきのアイデアを出していきます。

真ん中の部屋では、前の部屋で出てきたアイデアの実現性を考え整理します。ディズニーの場合、「これは本当に実現できるアイデアなのか?」「どうすれば実現できるのか?」と問いかけます。

最後の部屋では、真ん中の部屋で整理されたアイデアの中から、ビジネスとして成り立つものはどれかを批判的に検証します。

彼が実践していた「異なる思考モードに対して、異なる部屋を割り当てる」という発想はとても重要です。そしてディズニーのように3つの部屋を用意せずとも、ノート上でならそれを簡単に実現できます。具体的には、1ページ目にアイデア・ノートで発想、2ページ目にロジカル・ノートで整理、3ページ目にプレゼン・ノートでストーリーテリング、という具合です。このように空間を分け、発想の段階や整理の段階を同時にやらないようにするのが非常に重要なポイントです。

----

『地頭が劇的に良くなる

スタンフォード式 超ノート術』

-------

記事執筆者:柏野尊徳 / アイリーニ・マネジメント・スクール代表

お気軽に記事への「スキ」や著者への「フォロー」お願いします。SNSもいくつかやってます。以下のリンクから飛べます。

noteでのマガジン

『地頭が劇的に良くなる スタンフォード式 超ノート術』に関する記事は、以下のマガジンにてまとめています。お気軽にご覧ください。フォロー歓迎です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?