原節子、笑顔の裏側。『東京物語』をさらに深く─。

小津安二郎監督『東京物語』は、海外でも高い評価を得ている名作です。

2022年、英国映画協会発行の「サイト&サウンド」誌で、世界の映画監督が選ぶ最も優れた映画に『東京物語』が3位に選ばれ、批評家による投票では4位を獲得しました。2012年には世界の映画監督が選ぶ映画では第1位。1953年(昭和28年)の古い映画が、いまだ色褪せずに世界中で息づいているのです。

『東京物語』は家族の喪失や崩壊を描いていますが、どこにでもある日常のホームドラマです。大事件など起こりません。

国境や時代を超えて、何がそれほど私たちの心を揺さぶるのでしょう。

前回は、画づくりの凄さ、画面が感情を代弁していることなどをお話ししました。

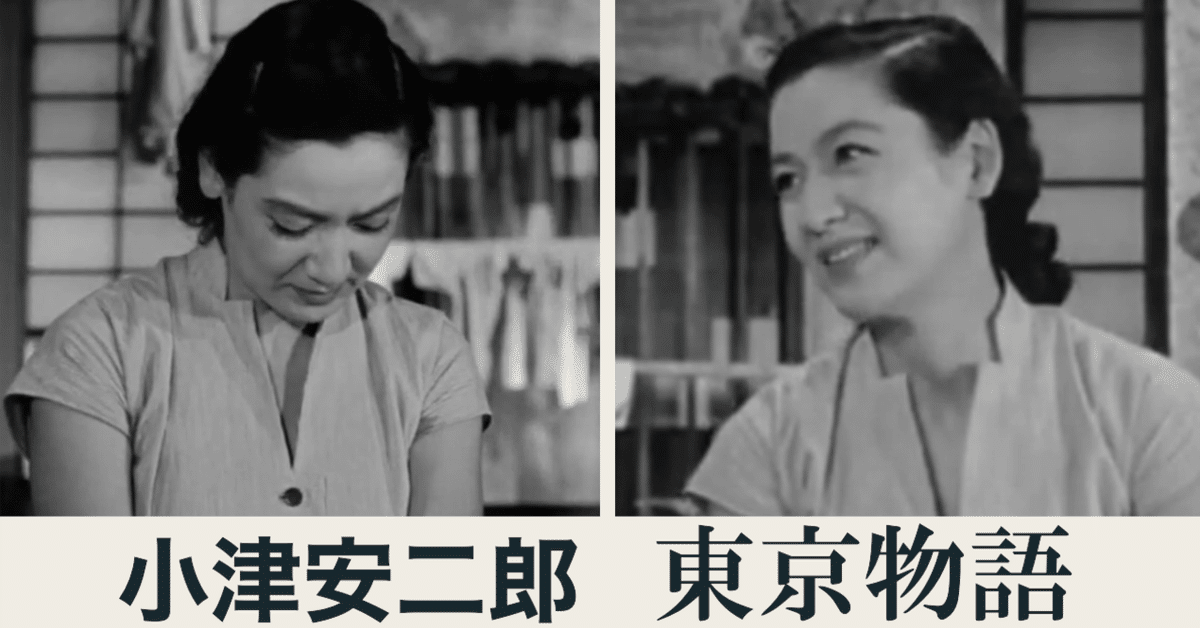

今回は、ヒロイン・紀子の「笑顔」に注目したいと思います。

原節子演じる紀子の笑顔、抜群の美貌で画面がパッと華やかに。

でもこの笑顔、紀子の本当の顔ではなく「能面」なんですよ。

感情を隠したお面です。

彼女はなぜ微笑みの能面を見せていたのか、能面をはずすのはどんなときか。

それを意識すると、この作品がもっと深く味わえるでしょう。

今日はそんな観点から『東京物語』をお話ししたいと思います。

『東京物語』概要

尾道に住む老夫婦・平山周吉ととみが、東京の息子や娘たちの家を訪れる。最初は歓迎されるものの、みな自分たちの生活が忙しくて相手ができない。老夫婦は一抹の寂しさを抱えて尾道に帰るが、その直後にとみが亡くなった。

尾道での葬儀を終えると早々に引き上げる息子たち。周吉を思いやり、しばらく尾道に滞在したのは、戦死した次男の嫁・紀子だけだった。

監督:小津安二郎 脚本:野田高梧、小津安二郎

出演:原節子、笠智衆、山村聰、東山千栄子、杉村春子、香川京子、大坂志郎

1953年(昭和28年)公開 松竹

*『東京物語』はパブリックドメイン(著作権切れ)の為、画面写真を掲載しています。

*『東京物語』はU-NEXTでデジアルリマスター版の視聴が可能です。Amazon Prime Videoでも視聴できますが、デジタル修復されていないヴァージョンになります。

*個人的には、U-NEXTのデジタルリマスターでの視聴をお勧めします。Amazon Prime Videoのデジタル修復されていない画質に比べて断然きれい。ストレスなく視聴できます。U-NEXTに加入していなくても、31日間無料見放題で利用することができます(いつでも解約自由)。

********************

▼紀子の立場と時代背景

尾道に住む老夫婦の周吉ととみが、東京下町にある長男・平山幸一の家を訪れます。長女の志げ、次男嫁の紀子(原節子)も揃い、老夫婦を迎えます。紀子は嫁といえど、夫の昌二は8年前に戦死。いまは未亡人です。

老夫婦、上京初日の紀子の笑顔

この映画公開年は昭和28年。まだまだ封建的な雰囲気が残っている時代です。長男・幸一の妻の文子も、老夫婦を迎える準備にひとり忙しく立ち回っていました。紀子も料理の準備や後片付けを手伝います。

同じ女性でも長女の志げは遠慮の無い物言いで、この家族の明確なポジショニングがわかります。

紀子はいわば、この集合体の中では一番下のポジションです。皆を気遣い、笑顔で接するのは当然でしょう。

小津安二郎は日本人特有の「建前」も美意識として描きました。成熟した大人は、皆が集まる場では感情を剥き出しにしない。こんな美徳が日本にはありました。時代が変わり、今では異を唱える人の方が多いかもしれません。

本音は出せる人の前でこっそり出す時代。たとえばこんなシーン。物語の終盤、母の葬儀を終えた後の尾道で、末っ子の京子が実姉に対する不満を口にします。その本音に対し、義姉の紀子は建前の笑顔で通す。でも本音の一言くらいは漏らします。

本音の京子と、建前の紀子

「子どもはいずれ親から離れる」

母の葬儀が終わって兄や姉たちがすぐに帰京したことを

自分勝手だと紀子に漏らす。

紀子「お姉さまぐらいになると、

もうお父さまやお母さまとは別な、

お姉さまだけの生活ってものがあるのよ」

紀子「誰だってみんな自分の生活がいちばん大事になってくるのよ」

「いやァねぇ、世の中って……」

「そう。いやなことばっかり……」

これが現代ドラマなら、紀子は最後、笑顔を見せないでしょうね。

少し真剣な面持ちで「そう。いやなことばっかり……」と呟いたり、あるいは溜息をつくような演技を入れたりするのでしょう。

でもこの映画の紀子は、義妹の前では毅然とした態度をとり続けます。それが義姉の立場だからです。言葉の裏にはもっと違う思いが隠されている。でも言いません。この笑顔は能面です。

この後、玄関で2人は手を取り合い、慈しみながら別れを告げます。京子にはきっと、紀子の言えない気持ちが伝わったのでしょう。

▼笑顔が消えるとき。交錯する思いへの逡巡

いつも笑顔を絶やさない紀子ですが、笑顔が消失する場面が2度あります。

(義母の臨終や葬儀の場面は別)

そこに、この物語の深みの一端が隠れています。

一度目は、東京で義母とみが長女志げの家を追い出され、紀子のアパートに泊まった夜。

紀子を思い、再婚して幸せになってほしいと話す義母とみ

再婚して幸せになってほしいと話す。

「いいえ、いいんですの。あたし、このほうが気楽なんですの」

紀子の言葉にとみはすすり泣く。

とみが泣き顔を隠すようにうつむいた瞬間、

紀子の顔にも寂しさが漂う。

じっと宙を見つめる紀子。

ここでは義母とみに対して本心を隠す紀子が窺えます。

亡くなった昌二を思う気持ちは本当でしょう。でも果たしてそれだけなのか。笑顔の仮面をはずした紀子の寂しい表情は何なのでしょう。

二度目の笑顔消失は、義父の周吉と話すシーン。

とみの葬儀後、紀子はしばらく尾道の家に留まります。紀子が東京へ帰る日、周吉は亡くなったとみのことを話しました。

とみが東京で一番嬉しかったのは、紀子のアパートに泊めてもらった晩だったと。そしてとみと同様、周吉も紀子の今後を案じます。

笑顔の能面を外し、心を吐き出す紀子

お嫁にいっておくれと静かに話す。

「もう昌二のこたァ忘れてもろうてええんじゃ」

「あんたみたいなええ人」という周吉の言葉を、否定する紀子。

謙遜とは違った本音が徐々に引き出される。

「わたくし、ずるいんです。

お父さまやお母さまが思ってらっしゃるほど、

そういつもいつも昌二さんのことばかり

考えてるわけじゃありません」

この頃は思い出さない日さえある、

このままひとりでいることに

不安を感じると、初めて本心を口にした。

「夜中にふと考えたりすることがあるんです。

1日1日が何事もなく過ぎゆくのが

とっても寂しいんです。

どこか心の片隅で、何かを待ってるんです」

自分をずるいと責める紀子に、

周吉が「いやァ、ずるうはない」と

やさしく返す。

そういうこと、

お母さまには申し上げられなかった」

「いやァ、あんたに使うてもらやァ、

お母さんもきっとよろこぶ。

なあ……もろうてやっておくれ」

ほんとにあんたが気兼ねのう、

さきざき幸せになってくれることを

祈っとるよ──、ほんとじゃよ」

紀子は周吉にだけ、笑顔の能面をはずしました。

「そういうこと、お母さまには申し上げられなかった」というセリフは秀逸です。女同士だからこそ言えないことがある。息子を想う母親の気持ちを気遣ったのもあるでしょう。

男性である周吉は、紀子にとってちょうどいい距離感だったのでしょう。淡々とやさしく話す周吉に、紀子は「笑わなくていい」暖かさを感じ取ります。

「良い嫁」だった紀子の心は、寂しさと不安に巣くわれるようになりました。きっと本音と建前の挾間で揺れ動いていたでしょう。

ここでは、そんな気持ちを吐き出しただけ。それ以上のものはありません。でも紀子にとっては大きな出来事だったと思います。この先、自分がどう生きていくかの岐路に立ったのですから。

▼新しい時を刻み始める紀子

東京へ帰る列車の中で、紀子はとみの懐中時計を眺めます。

とみの時間をずっと見つめてきた時計を握りしめ、何を思ったのでしょうか。両手のひらで包み込まれた時計に、とみの時間を感じたのか。

そして自分のこれからの時間を重ね合わせていくのか。

紀子の時間は動き出しました。それだけは確かです。

小津は俳優に意味の無い動き、無駄な演技をいっさいさせません。

表現は最小限に抑えさせます。

ですから紀子の笑顔にも意味があった。良い嫁として精一杯生きる紀子、その裏に寂しさと不安を抱えている紀子。

原節子は笑顔の見え隠れという使い分けで、心情の変化を見事に表しました。とみを泊めたときの不安で憂いのある表情、寝床で宙を見つめる逡巡めいた眼差し。その思いが、周吉の前で一気に弾けてしまう静かな勢い。

『東京物語』は紀子を演じる原節子の美貌と笑顔が、淡々とした日常に華を添える作品です。つい、原節子の笑顔ばかりを追いかけてしまう。ですが、笑顔が消えたときにこそ意味がある。

映画が公開された昭和28年当時は、紀子と同じような感覚の人がほとんどです。いわずもがなで紀子の心情や気持ちが汲み取れたでしょう。

ですが今は時代が違う。本音と建前の使い分けこそ美徳であるという意識は壊れています。今はそれがもっと歪な形で膨れ上がり、家族感や人間同士の問題はもっと多様化しています。

だからといって、紀子にも周吉にも共感できないでしょうか。

相手を思いやるというお互いの気持ちだけは、時代感覚も何もありません。その一点のみは、時代も国境も関係なく生き続ける心だと思います。

ここまで言ってしまうと、『東京物語』の本当の残酷さを無視するわけにいかなくなりました。暖かいエピソードだけじゃないんですよ。

周吉と紀子の心温まる関わりが描かれることでより一層、寂しさの象徴としての周吉が際立つのです。仕方ない。それが日常の無常だから。小津はこの現実から目を逸らしませんでした。

このことを最後にお話しして、締めくくりたいと思います。

▼周吉の孤独を暗示しているシーン

東京についた翌日、長男の都合で東京見物の予定がなくなりました。老夫婦はすることもなく時間を持て余してしまいます。

長男宅の二階の窓から土手を見る周吉

手持ち無沙汰な周吉。

二階からじっと外を見ている。

「ああ、あんなとこで遊んどるよ」

向こうの土手に、とみと孫の勇の姿が見える。

「あんたがのう、お医者さんになるころァ、

お祖母ちゃんおるかのう……」

自分の命が尽きることを暗示しているようなセリフ。

その姿をとみがじっと追っている。

ひとり所在なく佇む姿は、

周吉の近い未来を暗示しているかのようである。

映画ラスト。尾道の家で外を見つめる周吉

上のショット(東京・長男宅の二階)と同じ哀愁が漂う。

長男宅の二階でひとり外を見る周吉のショットと、ラストに出てくる尾道の家での周吉ひとりのショットは、場所は違えど非常に似ています。

うちわをあおぎ、抜け殻のように背中を丸めて外を見つめる。

2つのショットで、周吉は同じ姿で佇んでいます。

東京・長男宅の二階のショットは、近い未来を暗示しているかのようです。

抗うことのできない日常。それ故に残酷。

これもまた、誰もが経験するであろう現実であり日常なのです。

巣立つ者、去りゆく者、心通わせる者、送り出す者。

人生の中で人とふれ合い、傷つき、愛し合う。喜びや悲しみ、寂しさがある。私たちは皆、「日常」というドラマの中を生きている。

これが『東京物語』の日常です。淡々とゆったりとした、暖かく、されど残酷なドラマです。

ですが観る人の感情によって、何も語られないシーンの余韻に希望を投影することもできるのです。

紀子の幸せを願う、深い愛情を伝えた周吉。寂しさと一緒に、きっと暖かな思いも寄り添っていると私は信じています。

*前回の記事では、『東京物語』の画面作りを中心にお話ししています。

構図の面白さや美しい一枚絵のようなショットも紹介しています。

ぜひこちらもご覧下さい。↓