うつわ談義 唐津─岸田匡啓の器

400年以上の歴史をもつ唐津焼。骨董はもちろん、現代陶の作品も人気です。東京のギャラリー・百貨店の個展では幅広い世代の作家さんが活躍していますが、質・量ともにまとまった作品を見る機会というのはあまりないかもしれません。今回は注目の若手陶芸家・岸田匡啓さんの作品と向き合いながら、唐津焼の魅力について考えてみました。閲覧頂けますと幸いです。

唐津の魅力

そもそも、唐津焼とはなんだろうか?

初歩的な疑問ですが、唐津焼ほど個性的でありながら、説明のむずかしいやきものも無いのではないでしょうか。

「何を言っとるんだオマエは?」怒られそうなところなんですが、これは実に大事な点に思いますので、一応確認してから話をしたいと思います。

ざっくりと言うなら1580年代〜(安土・桃山頃ですね) 岸岳地域を中心に佐賀県各地で作られたやきものの総称、ということになりますが、これがなかなかわかりにくい。と云いますか、定義がしづらい。

名前の由来については諸説あり、唐津で焼かれていたわけではなく、唐津港から各地に出荷されたから。というのが一応の説らしいですが、同時期に流通した伊万里磁器(肥前)との区別を明確にする上で“唐津”の名称が使われた、というのが実際のところのようです。

それぞれの窯によって作行が異なり、また当時の上方での茶の湯の隆盛や商人層の嗜好、その需要に応じるため、さまざまな素材や手法のうつわが作られたのも特徴で、それゆえ「これが唐津焼です」ひと言に説明するのはむずかしいのです。

現代の唐津焼は、朝鮮李朝を源流とする伝統的な唐津焼に加えて、最新の研究や調査の成果から、それに基づくさまざまな解釈のうつわが作られており、また織部や瀬戸、志野などを手掛ける作家さんもあります。ただ骨董の名品を考えてみるなら、絵唐津、斑唐津、朝鮮唐津、粉引あたりが酒器においては唐津焼の代表選手と見てよいでしょう。

ここでは岸田さんの作品の中から、それらの手法で作られた酒器を取り上げ、雑感を交えて紹介していきたいと思います。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

サロンたびとが主に扱うのは「現代陶(=現代の作家が作るうつわ)」です。

手頃な値段の新品を買ってきて日々の生活で使って楽しむ、いわゆる「ふだんづかい」で、骨董好きや芸術趣味とは少し基本的なスタンスが異なります。

もちろん骨董の名品優品というのは紛れもない「逸品」であり、目利きの感性に育てられた「美」造形と技術が生み出す「力」その有り様は文句の付けようもなく素晴らしい。芸術的価値と歴史の重みに裏付けられる、その迫力は圧倒的で、実物を見ることで得られる功徳は計り知れないものがあります。

ただし、それらを所持し、且つ「つかう」となると…どうでしょうか?これは生半可なことではないでしょう。

経済的負担は云うべきでないとして、気力、胆力、そしてなにより、芸術の歴史と未来に責任を負う覚悟が必要で、またそうでなければ引き受けるべきではない。

常人が道楽にしようなどは……なんだかぞっとしないですね。

達人か、奇人変人(いわゆる数寄者)か、いずれにしても、しかるべき人間が為すべき業だと思っています。

対して現代陶をつかう面白さとはなんなのか?

ひと言でいうなら、「いまの時代」と「時間」を見る楽しみ、とでも云いましょうか。

時代やライフスタイルの変化とともに、わたしたちの価値観はわれ知らず変わっていきます。

これは個人の力でどうこう出来る話ではなく、「変わりゆく時代をどう見て、どう向き合うのか」ということが問題になってくる。

何に拠って物事を判断し、どう行動するのか?

それを考え、決定するためには一定の規範=ルール(のようなもの)が必要になるわけです。

その価値観は人生の大事に限らず、日々の仕事や生活、その中での小さなふるまいにまで影響を及ぼすと考えてよいでしょう。

では実際に

・どんな基準でうつわを選ぶのか?

・ふだんづかいにおいて大切なことは何か?

を考えていきますと

“民藝“ということばがキーワードになるように思います。

「作家もの」のうつわを買ってきて使うわけですから、本来の意味での“民藝”でないのは当然です。

ここで“民藝"というのは、古い民具を探してきて使う、とか無名の職人が作ったものにこだわる、というような話ではなくて精神性の部分、思想のエッセンスについて。

とんぼの本「ふだんづかいの器」の座談会の中で坂田和實さんは「魯山人こそ真の“民藝"」と発言しています。

これは「いまの時代」だからこそできる“見方"であり、

魯山人が生きていたら「莫迦を云うな!」間違いなく激怒すると思います。

しかし、生活の中の“自然"と“美"をなによりも重視した魯山人がわたしたちの眼に「民藝の真の体現者」と映るのは極めて自然なことではないでしょうか。

最近では料理研究家の土居善晴先生がしばしば“民藝“について言及されています。やはり日々の生活における美と自然、人間の在り方を模索する姿勢が基本にあり、細々とした偏狭さは感じられない。作られる料理には自由な気分が溢れています。

そこで、なんだかいいとこ取りのようなんですが、

・人との関わり

・伝統

・手仕事

・実用

・風土

以上の5点をサロンたびとが考える「うつわ選び」の基本条件に挙げたいと思います。それぞれ、伝統=歴史、手仕事=手間、実用=生活、風土=自然 と言い換えてもよいかもしれません。

作り手や売り手、その周囲の人々。また自分の友人・知人との交流。

過去(未来)とのつながり

修練を積み技術を身につけた人間による真摯な仕事

使われること、またはそれを前提につくられたもの、かつ自分のライフスタイルや好みに合うもの

そして風土(自然)

最後に挙げた風土(=自然)については、その影響はやきものにおいて特に重要な要素だと考えています。

なぜなら、作家が日々の生活において目で見たり、耳で聴いたり、五感+αで感じ取った“ものごと"が、作家の身体というフィルターを通し作品の中に表出するわけで、その影響こそが作品の本質に関わり、作品の性格を決定しているように感じるからです。

「窯場荒らし」と呼ばれた小山冨士男の作品が唐津であり、備前であり、丹波であり得るのは、その土地に赴き、その土地の材料を使い、その土地の空気の中で制作されたうつわだから、と言えるのではないでしょうか。

蛇足ですが、その意味では魯山人の作品は備前でも瀬戸でも唐津でもない、“魯山人"としか言い様のないうつわと見えています。みなさんのご意見はどうでしょうか?

陶芸の世界も変わりつつあります。

現代において

・(作家が)伝統的なやきものを作り続けることの意味はなにか?

・またわれわれが生活の中でそれらをつかうことの意味はなんなのか?

そのような疑問をもとに同世代の作家がつくる器を考えてみたい。そこからやきものの“現在地”と“これから”が見えてくるのではないか?いや、ちょっとでも見えるといいんだけどな(笑)というのがサロンたびとのささやかな願望です。

突き詰めていくと結局、最後は先に書いた「数寄」の道に辿り着くのかもしれませんが、

それでも両者の間には、なにか明確な線引きが存在しているように、感じます。

以上のように、

日々うつわと向き合いながら、あれこれと愚にもつかないことを考えてまして、

うつわの楽しみについて、なにかよい説明が出来ないものかな?考えて書き始めたのですが…なんだか、よくわからなくなってきました(ーー;)。

「美」というものは、人それぞれの内面に生成する価値であり、論理で説明できる、理屈の中に閉じ込めることができるようなものではないのだ!ということで…ひとつご容赦願いたいと思います。

唐津焼の歴史や骨董の名品・珍品の鑑賞については優れた出版物が多数ありますので、それらを参照ください。

前置きが長くなりました。

では、始めます。

1.絵唐津

唐津といえば…コレ!

みなさん一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?

絵唐津は唐津焼の代表的な手法で、素地に鉄絵具で文様を描き、釉薬を掛けて焼成します。

器形にどんな「絵」と「色」が乗ってくるのか。描かれた線の面白さ、味わいとバランスが見所です。

草花やいきもの、自然が無造作ともいえるタッチで描かれる、その飄逸な味わいは禅画のようでもあり、またシンプルなだけに作家さんにとっては、ある意味もっともむずかしい器なのではないかと感じます。

古いものを見ると、うつわの表面をおおらかに奔る伸びやかな線は、あるいは連続し、あるいは散開する。無秩序に見えながら絶妙のバランスを保ち、余計な作為の入り込まない清々しい気分がある。

かつては生活雑器として大量に生産されたものであり、陶工が無心に数をこなす中で生まれたのだろう、ことが思われます。

岸田さんの絵唐津を見てみましょう。

1.ぐい呑

ぐい呑の線にはどことなく、ためらいや迷いのようなものが感じられます。どこから入り、どちらに向かい、どうやって腰を落ち着けるのか?

小さなやきものを舞台に作家が感性をフル稼働して光と影、空間との闘いに挑む。そこでは手に汗握るようなパフォーマンスが繰り広げられて…

と、そんなことを想像しながらお酒を呑むのも楽しいものです。軽い土でアタリも柔らかく、ふんわりとお酒が頂けるぐい呑です。

2.湯呑

湯呑に描かれたのは蝶でしょうか?たっぷりとした胴に絵はこれひとつだけ。蝶が羽休みにうつわにとまったよう、ユーモラスな雰囲気が面白いです。

余談になりますが、唐津焼の鼠色のうつわの中には使ううちに大きく様変わりするものがあります。灰の成分が作用するのか、黄色や緑色が全面に出て柔らかい茶色味掛かったうつわになる。古い絵唐津でそういう風合いのものはたぶん、この手ではないかなと思っています。

3.徳利

出色は徳利です。

なぜこのカタチなの?岸田さんに説明を求めたところ「いや〜、その、だらりとしたお肉がね……」など言うのには笑ってしまいましたが……ほんとうのところは結局謎のままです。土を捏ねるうちに閃くのでしょうか?この剽軽な徳利は○△□が絶妙に組み合わさって成形されており、注口は花形に拵えてある。岸田さんならではのセンスを感じる一品です。胴の真ん中の絞りもアクセント。理由は分かりませんが「これはとても絵が描きやすいのです」との事。ことばどおり、徳利の表面を奔る線はいきいきと躍動しており、力強い生命力が感じられます。線の“動"を安定感あるボディがしっかりと受けとめており、独創的な風情溢れる一品と成ったように思います。

2.斑唐津

斑唐津は、素地全体に白濁した釉薬を掛けて焼成します。無地のうつわがほとんどで、釉調によるまだらな模様と色むら、その景色が見所となります。パッと見はただ白いだけの冴えないうつわに感じるかもしれませんが、見れば見るほど複雑に幻想的な景色が現れるのが特徴で、何時間でも飽かず、眺めていられます。

凝った製法ではありませんが、素地の選別や釉調、器形は作家によってさまざまで、シンプルな手法ゆえに作り手の個性がより際立つうつわと言えるでしょう。

現代陶の斑唐津を使う楽しみのひとつは、やはり時間と共に変わりゆくうつわの姿・表情の変化です。全体的な雰囲気や色調の変化はもちろんですが、見込みや高台まわりの味付きも面白い見所かと思います。

岸田さんの今回の作品を見てみましょう。

1.斑唐津ぐい呑

斑唐津のぐい呑というと「シブい!」イメージがありますが……岸田さんのは……かわいらしい??ゆるキャラ系とまで言いませんが、、どこかとぼけたような雰囲気です。

あえて外しているのか、ナチュラルなのか?

暖かみのある白釉は、溜まり部分以外は薄い掛かり。

素地はざっくり質感の白い土ですが、焼成による部分的な赤茶の発色が胴下部を引き締めています。

釉薬の掛かりが薄いので、使うと全体は地土の色に近い縦縞のようになるのではないでしょうか?溜まり部分には貫入が現れそう。渋味のうつわに化けるかも?しれませんね。

2.斑唐津彫りぐい呑

素地、釉薬は1と同じ。全面に施されたダイナミックな彫りが印象的な立ちぐい呑です。縁取りした呑み口から流れるボディの線はゆったりと柔らかく、全体としてはやさしい雰囲気のぐい呑に仕上がっています。で、なぜか、こちらにもどこかユーモラスな味わいが(笑)「陽気な2枚目」とでも形容しましょうか?彫りと釉垂れの絡みが見る角度によってさまざまな様相を演出しています。あとは使ってみての、お楽しみ!ですね。

3.朝鮮唐津

朝鮮唐津は素地に白濁色と黒色の釉薬を掛け分け、焼成したうつわです。白と黒のコントラスト、そのあわいに現れる青や紫、赤や黃色の鮮やかな景色が見所でしょう。

そのためか、朝鮮唐津にはあまり凝った造形のうつわはなく、また釉薬の使い方が限られるのか、作家さんによる意匠にも基本的には大きな違いはないように感じます。逆にいうと品質が平均的で、大崩れがないので安心して買える。鮮やかな色調はピンで使っても、組み合わせてもいろいろに楽しめ、使い勝手のよいうつわと言えるでしょう。

と言っても、うつわはいきもの。どんな表情の変化を見せるのか?あるいはどんな秘策が施されているのか?使ってみないことには、実際のところはわかりません。

1.朝鮮唐津ぐい呑

やや下膨れの、これもかわいい器形ですね。窄まった呑み口はこれ、意外(?)にとても呑みやすく、しかもお酒の香りが立つので個人的には好みのカタチです。白と黒のバランスもよく、白部に絡む青味と、黒部表面に浮き出た黄色の斑点が実に美しい景色を作っています。素地の土味、発色もよく、使うとより鮮やかな色調が楽しめそうなぐい呑です。

2.朝鮮唐津ぐい呑

基本は1と同じ。オーソドックスでスマート!見映え・写真映えも折り紙付きのぐい呑です。9,900円(税込・共箱)は買いでしょう。

ただ、敢えて難を言うなら、、あまりにきれい過ぎて…「らしさ」「面白味」は少ないかも(あくまで個人的に…です) 。

4.粉引

粉引は、李氏朝鮮時代につくられた「粉青沙器」を源流とする白色系の陶器。「粉を吹いたような白」が特徴のうつわとされます。素地土の上に白化粧土を全面に施し、さらに釉薬(透明釉)を掛けて焼成する。その制作技法は多様を極め、土と釉薬、焼成の組み合わせ・バリエーションは作家の数だけ、いや制作の場の数だけ存在すると考えてよいでしょう。

ちなみに、ここに取り上げた岸田さんの粉引徳利。写真を見て頂くとわかりますが……白くはない(笑)

ですが、素地の茶色と化粧土の白、釉薬の淡いブルーが織り成す混色のグラデーションには軽やかな明るさ・美しさがあり、見ているだけで不思議と楽しい気分になります。

レシピを考え、いざ焼いてみたら「アレレ?」ということだったでしょうか?

岸田さんに「コレは一体??」聞いてみたのですが、

「いやー、なぜかは解らないんですよね。。最近やってみても同じ色は出ないので」とのお話でした。

こういう事例は粉引に限らず、陶器の制作現場では別に珍しいことではないようです。

素材や成形、焼成方法、窯詰めの仕方などだけではなく、気候や気温などの自然条件によってもうつわの上がりは違ってくる。

むしろ、その一過性、偶発性こそが陶器製作の難しさであり、「作家もの」ならではの魅力とも、言えるのかもしれません。

粉引のうつわを使う楽しみについては、殊にその変化のことが云われます。「変わる」や「味がつく」、「育てる」とも。骨董の年代品はまた別のハナシですが、たしかに現代陶の粉引のうつわも目に見えて変化をします。冷静に考えると、劣化して色落ちや染みが出ているわけなんですが、これがたまらなく面白い。上に、ますます愛着もわくという…

自分の経験では、 (変わるものは) 使い始めて3~5年目ぐらい、豹変するように思います。

いつもどおりに使っていて、次に取り出すと以前とは「別の姿」に成っている。

「どちらさんでしたっけ」とまでは言わないですけど

「あなた、一体どうされたんですか??」ぐらいは言いそうになりますから(笑)不思議ですね。

果たしてこの徳利はどうでしょうか?

「われこそは!」という方、ございましたらぜひお問い合わせください。

では、今回はこれで終わります。

ありがとうございました。

※次回は「うつわ談義─丹波・今西公彦の器」を投稿する予定です。よろしくお願い致します。

岸田さんプロフィール

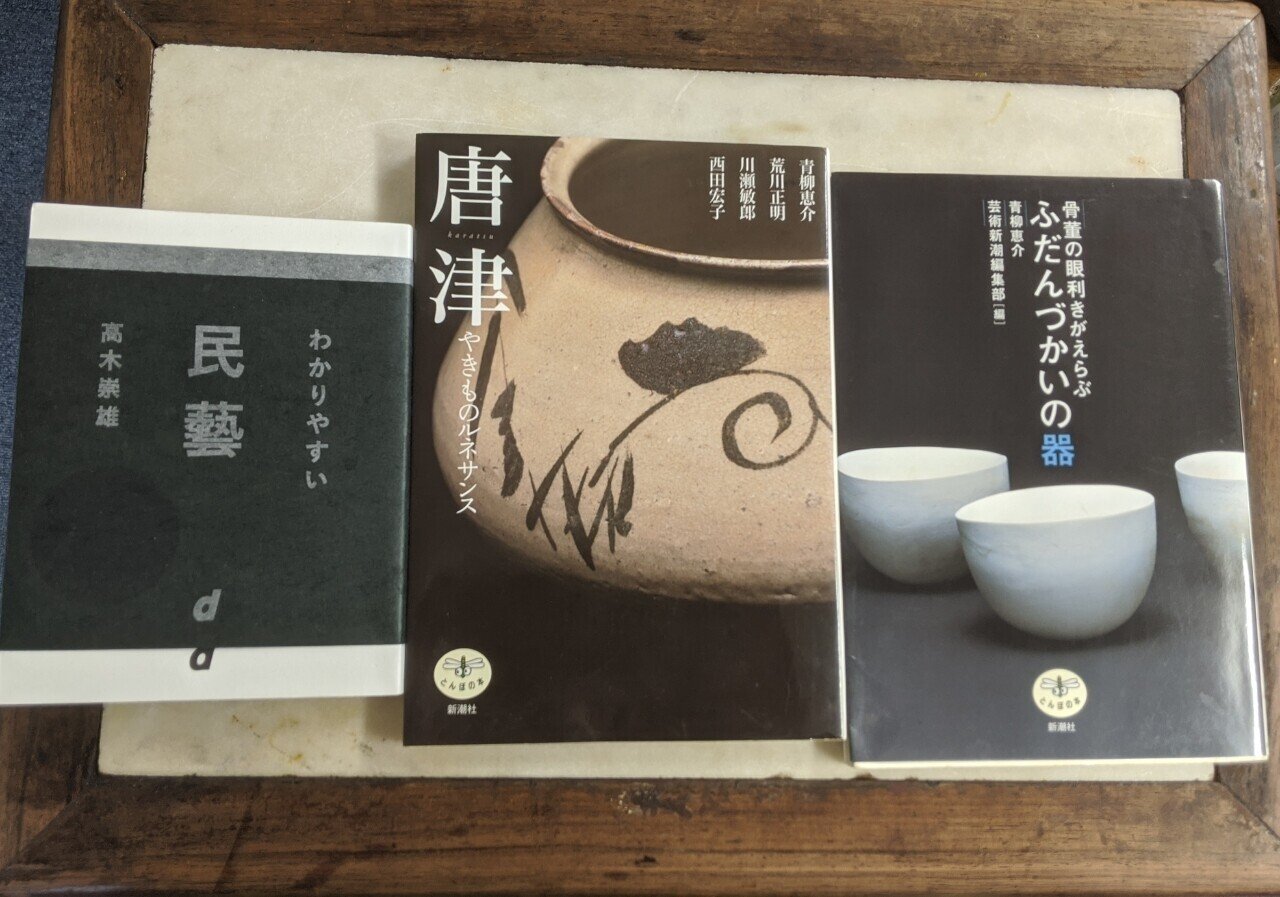

参考文献

本稿を書くにあたり、下記の書籍を参考にしました。

それぞれ示唆に富む内容でたくさんの教示と刺激を頂きました。御礼申し上げます。

ご興味ある方は是非ご一読ください。

とんぼの本「唐津 やきものルネサンス」新潮社

とんぼの本「骨董の目利きがえらぶ ふだんづかいの器」新潮社

高木崇雄「わかりやすい 民藝」D&DEPARTMENT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?