知的財産とデザイン経営の接点 ~ 「創るための知的財産」と「創られた知的財産」

今回は主に知的財産に関する話です。

昨年くらいから意識するようになったのですが、私たちが「知的財産」と呼んでいるものは、大きく「創るための知的財産」と「創られた知的財産」に分けると、その役割を捉えやすくなるのではないでしょうか。

ここでいう「知的財産」とは、経営レベルの目線で捉えた、無形資産の中でも固有の経営資源、といった広い意味での知的財産を指しています。

中小企業向けの知財活用セミナーを担当する際に、よく取り入れているのが自社の「知財活用モデル」を作成するワークショップです。「活用」の対象となる知的財産は、上記の広い意味での知的財産であり、それらが社内外のステークホルダーに対してどのように作用しているかを、「知財活用モデル」として可視化することを試みるものです。それぞれの企業にとって知的財産が果たす役割、知的財産活動に取り組む意味を明確にして、社内的なコンセンサスを形成するのに役立つワークと考えています。

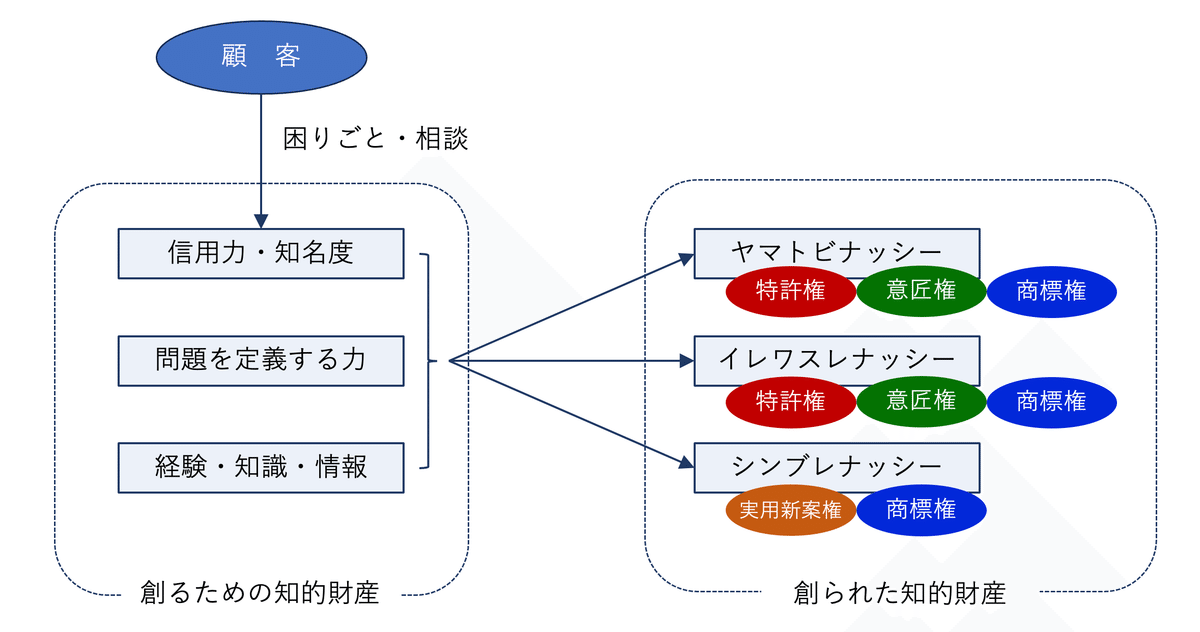

具体的にどのようなものかというと、ビジネスモデル2.0図鑑のようなイメージですが、以下の例のように、自社に存在する知的財産(青)をザックリ書き出し、それらが社内外のステークホルダー(黄は社内、ピンクは顧客、オレンジはパートナー)にどのような影響を与えているかを図示して、知的財産の存在、そしてそれらを権利化することがビジネスモデルにどのように作用しているかを可視化していきます。

上の例は、知財関係者であればピンとくる方がおられるかもしれませんが、「ネジザウルス」で有名な大阪の工具メーカー、株式会社エンジニアさんについて、私なりの理解でまとめてみたものです(作成した際には同社の髙崎社長にも違和感がないかご確認いただきました)。

新しい工具を次々と世に出すエンジニアさんにとって、顧客や販売店から得られるユーザニーズ等の情報が重要な知的財産であり、そうした情報に同社ならではの企画・開発力が活かされ、ユニークな自社製品が生み出されていきます。

エンジニアさんは特許権等の取得への積極的な取組みでも知られており、それらの権利の存在が、競合の参入抑止、外部への製造委託によるファブレス型事業モデルの実現、従業員のインセンティブや顧客に対するオリジナリティのPRに活かされるなど、同社のポジションの確立に有効に作用していることが、この図から読み取れるかと思います。

エンジニアさんの例は、ワークショップをはじめる際に「こんな感じに作ってみましょう」と参加者にイメージしてもらうために使わせていただいていますが、さまざまな企業の知財活用モデルを作るうちに気づいたことがあります。

それらには一定のパターンがあるというか、多くの企業の知財活用モデルには、何かを創り出すモヤモヤとした出力装置みたいな部分と、そこから出力された具体的なアウトプットの部分が表れてくる、ということです。そして、そのどちらもがその企業にとって固有の経営資源、広い意味での知的財産に該当するものであり、前者を「創るための知的財産」、後者を「創られた知的財産」として意識するようになった次第です。

そのあたりをもう少し詳しく、めねじの補強材(業界では「ヘリサート」として知られている部品です)に特化したソリューション企業、株式会社三友精機さんの例から考えてみることにしましょう。

ヘリサートとは、ネジ(おねじ)が挿入されるネジ穴(めねじ)の強度が十分でない場合に、その部分を補強するために用いられる補強材です。

ヘリサートは1951年、現在の株式会社ツガミが米国Rifac社のライセンスを受けて日本での製造を開始しましたが、三友精機さんはその総販売元として国内販売の高いシェアを維持してきました。ところが競合品が登場し、販売ルートも多様化するようになるにつれて、専門商社としてヘリサートを販売するだけでは厳しい事業環境に置かれることになってしまいます。

そこで近年、同社が進めているのが、ヘリサートを使用する現場の問題に対処する、ソリューション企業への転換です。具体的には、ヘリサート挿入の自動化機器等の自社製品の開発と、それらを用いた現場の作業環境の改善提案に、積極的に取り組んでおられます。

自社製品の開発を機に、同社は知財活動にも力を入れており、ヘリサート挿入後の処理で「山飛び」と呼ばれるトラブルを防止するための「ヤマトビナッシー」、ヘリサートの入れ忘れを防止する「イレワスレナッシー」、自動挿入時の芯ブレを防止する「シンブレナッシー」などの自社製品に、ユニークな商品名を付けて商標登録をするとともに、各々の製品の特徴に応じた特許権や実用新案権、意匠権も取得して、いわゆる知財ミックスによって知的財産を保護しています。

これらの自社製品に関連する知的財産は、開発活動によって生まれた「創られた知的財産」ですが、そもそもなぜ同社からは、こうした特許権等の対象になるようなユニークな自社製品が生まれてくるのでしょうか?

それは、専門商社として長年ヘリサートを扱ってきた同社の信用力や知名度を背景に、同社にはヘリサートのユーザーから、表には出にくい現場のさまざまな困りごとに関する相談が寄せられるからであり、そうした信用力や知名度は同社にとって重要な財産と考えられます。

そして、そうした困りごとを解決するためのユニークな新製品が生まれてくるわけですが、ヒアリングをしながら見えてきたのが、同社の「問題を定義する力」です。現場で発生するさまざまな困りごとに対し、解決すべき問題の本質はどこにあるのか。そうした定義が適切になされるからこそ、効果的な解決手段を引き出せるわけであり、その解決手段を探索する際には、長年ヘリサートを扱ってきた同社ならではの経験や知識、情報が活かされています。

こうした新たな製品を生み出す同社固有の無形の経営資源が、ここでいう「創るための知的財産」に該当するものです。

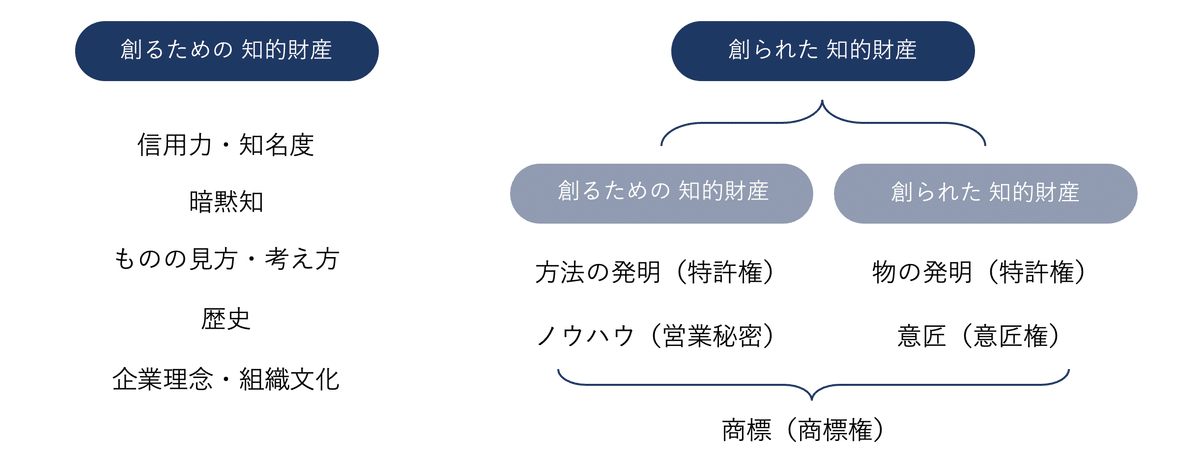

さてここで、「創るための知的財産」と「創られた知的財産」を、知財実務の側面から考えてみることにしましょう。

「創るため」=方法、「創られた」=物 と捉えると、思い浮かぶのは「物の発明」と「方法の発明」の区分であり、ノウハウ(営業秘密)は「創るため」に分類されることになるでしょう。意匠はもちろん「創られた」ですが、商標は商品名等であれば「創られた」、技術ブランディングに使われるケースもあるので「創るための」に分類されるケースも出てくるかもしれません。

ところが、このように整理すると、先ほどのエンジニアさんや三友精機さんの例には、この枠内に収まらない要素が含まれていることに気づかされます。

「知的財産」を法律(知的財産基本法)に定義された知的財産*に限定して考えると、上のような分類になってくるのですが、これだけでは企業の経営資源が活用されて事業モデルを形成する実態の一部しか表されていないように思います。

*参考:知的財産基本法における「知的財産」の定義

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

そこで、もう一歩引いた視点から見直してみることにしましょう。

方法の発明やノウハウを、上の図では「創るための知的財産」に分類しました。ものづくりであればそういう捉え方が可能であるものの、企業活動をソリューションとして捉えるならば、方法の発明やノウハウも、それらが形式知として特定された段階からは、事業活動に活かされる「創られた知的財産」と考えることができそうです。

そして、そうした形式知を生み出すための経営資源、先の2つの例で見たような企業の信用力や知名度、具体的に特定し難い○○力として示される暗黙知、さらにはその企業で引き継がれているものの見方や考え方、その企業の歴史や企業理念・組織文化などの無形の経営資源を、「創られた知的財産」を生み出す「創るための知的財産」と捉えるのが、企業活動の実態に即しているのではないでしょうか。

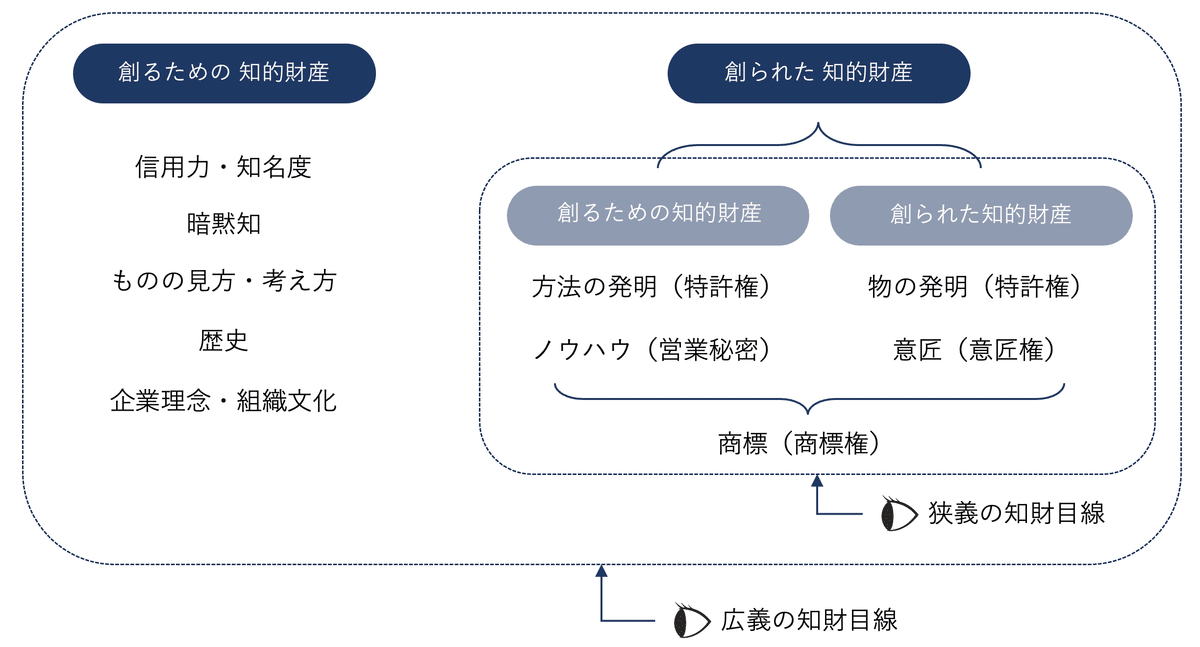

つまり、「知的財産」について考えるといった場合、どこまでを視野に入れて知的財産を捉えるかによって、その対象に差が生じてくるということです。

下の図に示したように、法律上の知的財産をどのようにマネジメントするかを考えるのを「狭義の知財目線」とすれば、さらにそうした知的財産を創り出す固有の経営資源まで視野に入れて考えるのが「広義の知財目線」です。

このあたりの「知的財産」をどの目線で捉えているかという違いによって、論点もやろうとすることも、随分違いが出てくるように思います。

知的財産の専門家が実際に扱うのは法律上の知的財産の領域であるから、ここでいう広義の知財目線は「知的資産経営」の領域であり、「知財マネジメント」の対象外だ、といった意見もあろうかとは思います。しかしながら、リアルな企業経営において重要なのは、法律上・学説上・制度上の区分ではなく、各々の要素がどのように連動しているかという企業活動の実態を把握することです。

実際のところ、企業の根幹を支え、その永続性の基盤となるのは、法律上の知的財産の範囲を超えた「創るための知的財産」にあるはずです。

例えば、属人的なノウハウに支えられている企業が、従業員の高齢化に伴いその継承に悩んでいるような場合、狭義の知財目線からは、ベテランの暗黙知を形式知化したマニュアルを作成して、営業秘密として管理しましょう、といった提案がされがちです。もちろんそれも意義深い活動ですが、あくまでも現存するノウハウの継承、現状維持のための方策であって、そうしたノウハウが生み出されていく永続的・発展的な仕組みを作り上げるためのものではありません。

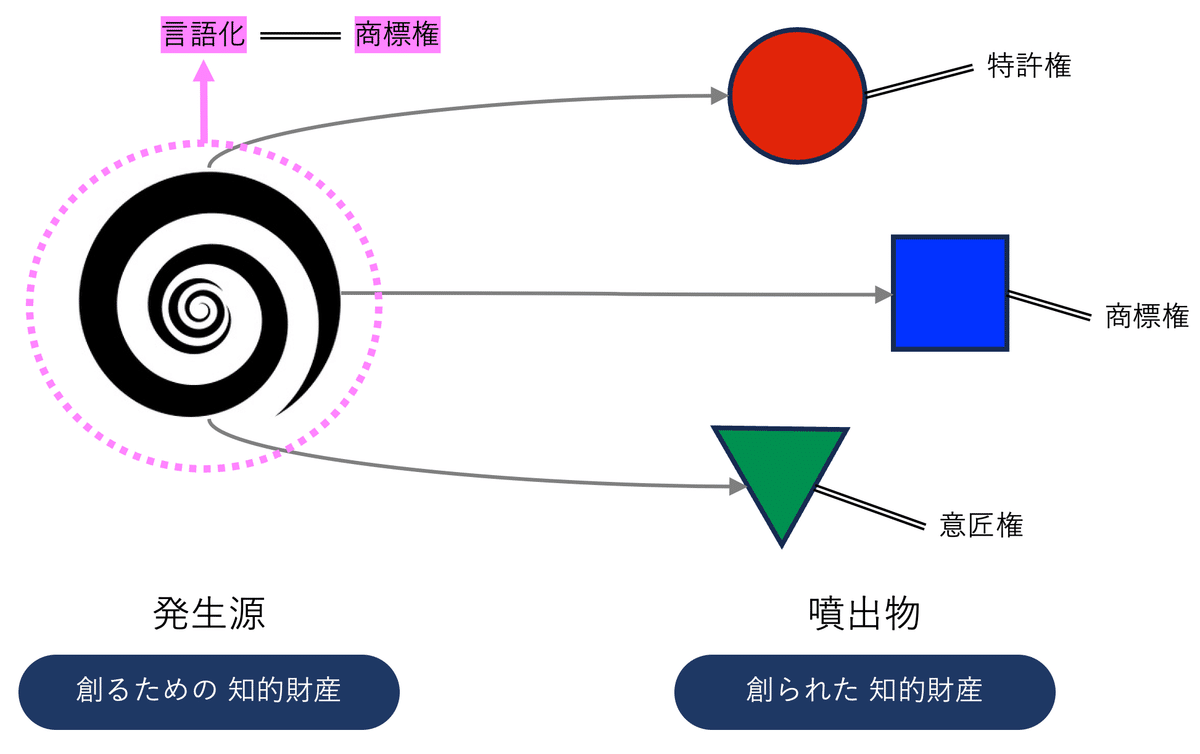

つまり、「創るための知的財産」を発生源、「創られた知的財産」を噴出物と捉えるならば、その永続性・発展性を目的とするには、噴出物を拾い集めるだけではなく、発生源を活性化することにも目を向けなければ片手落ちになってしまう、ということです。

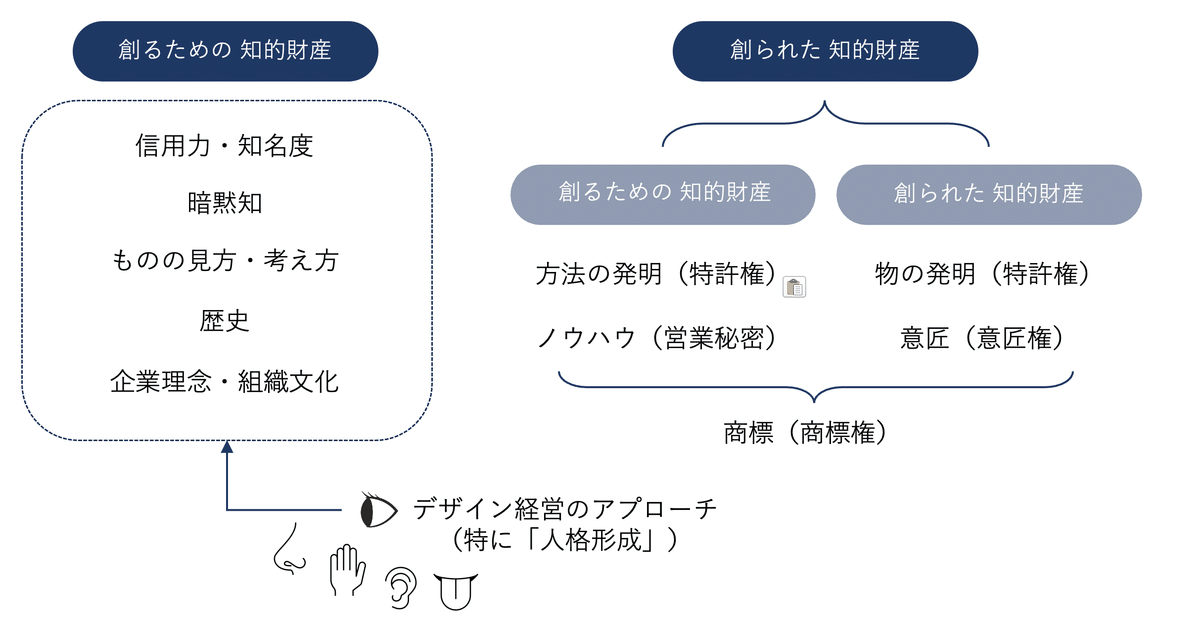

では、この発生源たる「創るための知的財産」の維持・発展にはどういう方策があるのでしょうか。これらは法律上の知的財産に該当するわけではないので、従来型の知財活動の対象に馴染みにくい性質のものであることは否めません。その一方で、この部分にフォーカスをあてるのが、近年知財の世界でも注目されるようになっている「デザイン経営」のアプローチです。

「創るための知的財産」として例示した要素、特に歴史や企業理念・組織文化、さらにその企業に固有のものの見方や考え方といったあたりは、デザイン経営の好循環モデルでいうところの「人格形成」の領域に該当し、デザイン経営のプロセスでは、インタビューやワークショップを繰り返しながら、五感を駆使してこの部分を丁寧に掘り下げていきます。

このように考えてみると、デザイナーと知財専門家が連携してデザイン経営に取り組む場合、知財専門家が狭義の知財目線で知的財産を捉えていれば、デザイナーが「創るための知的財産」を掘り起こし、それを活かして立ち現れる「創られた知的財産」を知財専門家が扱うという、両者は異なる工程を担う、役割分担的な関係性になりやすいでしょう。

その一方で、知財専門家が広義の知財目線で知的財産を捉えていれば、「創るための知的財産」はデザイナーと重なり合う協働領域となり、両者の関係はより密になると考えられます。それぞれ一長一短があり(分業のほうがお互い専門性を発揮しやすい ⇔ 協働領域があると意識共有が進みやすい)、どちらがいいと一概には言い難いですが、「創るための知的財産」との関わり合いは、知財専門家にとって大変興味深い新領域です。

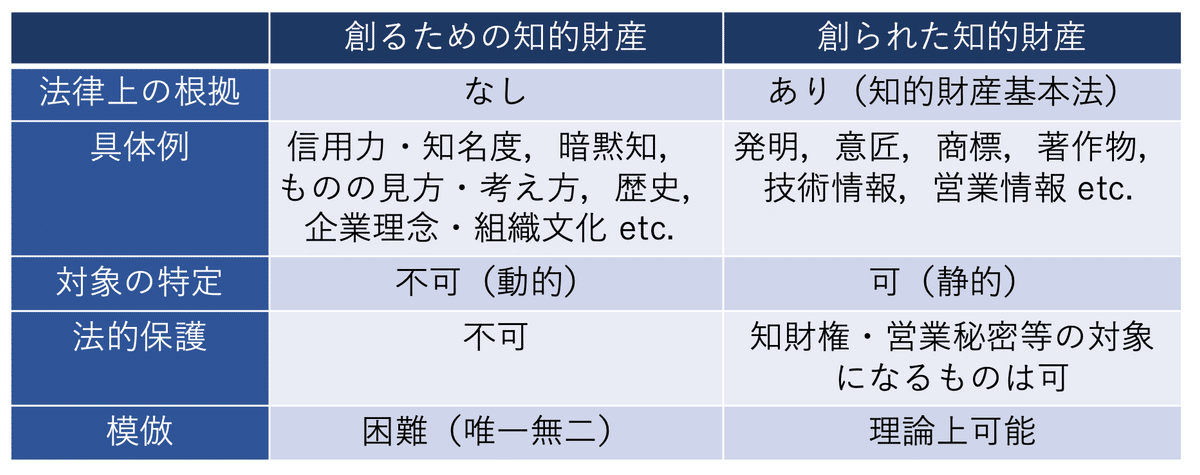

話が少しそれてしまいましたが、今一度「創るための知的財産」と「創られた知的財産」の性質を、両者を対比して整理してみることにしましょう。

「創るための知的財産」は法律上の根拠がありませんが、「創られた知的財産」は法律に明確に定義されています。その理由の一つが、前者が対象の特定が困難であるのに対し、後者は特定が可能な点にあると考えられますが、言い換えれば、前者が動的に変化し続ける存在であるのに対して、後者は静的であり、一旦特定されたものは変化しません。

動的な存在である前者は、法的保護の対象とはなり得ない一方、その実態は会社毎に異なる唯一無二のものであり、他者が模倣できる性質のものではありません。逆に、対象が特定された静的な存在である後者は、理論上他者による模倣が可能であり、それゆえに知財権等による保護が必要という話になってきます。

以前、マニュアル化によるノウハウの社内共有を軸とする知財活動で知られるしのはらプレスサービスさんに伺い、篠原会長にインタビューをさせていただいた際に、マニュアルの一部をパクられたところで怖くはない、当社のマニュアルは常に進化して先を行っているからだ、というお話を聞かせていただいたことがありますが、企業の固有性・独自性の本質は、「創られた知的財産(噴出物)」より「創るため知的財産(発生源)」にあると考えてよいのではないでしょうか。

さて、ここからが今回の投稿で言いたかったところになるのですが、知財側から見て疑問に思いそうなのが、「創るための知的財産」が重要であることはわかるにしても、動的で対象を特定できず、法律上の知的財産に該当しないのだから、知財のスキルでできることなんてないんちゃうの?という問題です。

信用力や知名度については、商標権で保護できると思われるかもしれませんが、商標権の保護対象は文字や図形で表された商標(つまりは「創られた」知的財産)であり、そもそもの根っこにある信用や認知といった人々の中にある意識自体を保護できるわけではありません。

ただし、先に確認したように、そもそも「創るための知的財産」はそれぞれが唯一無二の存在であり、模倣できる性質のものではないから(表面上真似たところでそこに根付く理念や文化まで全く同じにできるわけではなく、歴史にいたっては時間を遡れないので模倣は不可能です)、保護する、模倣を防ぐといった発想自体が適切ではありません。それを自社の優位性につなげるために必要なのは、それをどうやって維持・更新し、発展させてしていくかという発想です。

そのためにまず求められることは、その存在を認識し、社内で、さらには社外のステークホルダーと共有していくことにあるといえるでしょう。

ここで注目したいのが、そうした捉えにくい対象を「言語化」する意義です。

参考にしたいのが「近代言語学の祖」、哲学者としても知られているソシュールの考え方です。ソシュール自身の著作がなく、解説書も難解なので理解が正しいか否か十分な自信はありませんが、私の理解では、ソシュールが言語について指摘した重要なポイントは、以下のように考えられます。

我々は、あらかじめ世界に存在しているある概念に対し、それに言葉を対応させている(=名前を付けている)と理解しがちである(というか、それがあたりまえのように考えている)。しかし、実際はそうではなく、我々は世界のある部分に区切りを付け、それに言葉を対応させる(=名前を付ける)ことで概念を生み出しているのだ。

例えば、上の図のように円、三角、四角に該当する対象(概念)があらかじめ存在していて、それらを円、三角、四角という言葉で表している、というのが普通の感覚かと思いますが、実はそうではなく、世界にあるさまざまな形をグループで区切り、各々を円、三角、四角という言葉で表すことによって、円、三角、四角という概念が生まれる、と考えるわけです。

よく例示される、日本語の「蝶」「蛾」とフランス語の「パピヨン」を考えてみるとわかりやすいのですが、フランス語には「蝶」と「蛾」の区別がなく、どちらも「パピヨン」と呼ばれています。もし、あらかじめ「蝶」と「蛾」に対応する概念が存在していて、それに「蝶」と「蛾」という名前がつけられているのならば、フランス語にも「蝶」と「蛾」に対応する言葉が存在するはずですが、実際はそうなっていません。フランス語では「パピヨン」という語によって一つの概念が成立しており、「蝶」や「蛾」という概念(対象物)は存在していないのです。

つまり、あらかじめ存在する概念に言葉を対応させている(上の図の左)のではなく、言葉によって概念が区切られている(上の図の右)、ということです。

かなり衝撃的な考え方ですが、私たちは、存在しているものに名前をつけているのではく、名前を付けることによって存在が表れる、と言い換えることもできるのではないでしょうか。

言葉の意味をそのように捉えると、新たに生まれた概念、あるいは世に認知されていない概念に、名前を付けることは非常に重要です。名前を付けないことにはその概念が世に立ち現れず、認識することも、記憶することも、他者に伝達することも困難なわけですから。

動的でモヤモヤとして捉えようがなく、どのような存在なのか明確でない「創るための知的財産」も、それを言語化することによって概念が切り出され、その存在が明確になってくるのではないでしょうか。(付言すれば、「創られた知的財産」のほうにも何らかの名前をつければ、その存在が新しい概念として顕在化されるので、商標というのは実に重要な知的財産であることを再認識させられます。)

但し、単に言語化すればいいというものではなく、目的はその存在を認識可能にするとともに、その認識を社内、さらには社外のステークホルダーと共有することにあるわけですから、そうした役割を果たし得る言葉でなければ、その維持・更新・発展につなげていくことができません。ですので、「創るための知的財産」を表す言葉は、関係者の共通了解に基づくものであることが必須です。

そのためには、少なくとも社内のコアメンバーによるワークショップや対話を繰り返して、「それはこういうことだよね」という共通了解を得た上で言語化するプロセスこそが重要です。そうやって共通了解を得られた言葉は、それによって自社に固有の経営資源を「語れる」キーワードとなり、発生源であるところの概念を社内外に伝えやすくなるでしょう。

そしてそのキーワードを商標登録するところに、知財専門家ならではの出番もやってくるわけです。

ここにおける商標登録は、保護という側面以上に、そのキーワード自体も唯一無二であることを明らかにすることに意味があると考えられます。

先ほどの三友精機さんの例に戻ると、同社が保有する商標権は、先ほどの例でお気づきかと思いますが、自社製品を「~ナッシー」と名づけたものが多くなっています。

そうした中、同じ「~ナッシー」でも一つだけ異質なのが、商品名として使用されるものではない「ドクターシンパイナッシー」(商標登録第6347190号)で、この商標はまさに同社の動的な「創るための知的財産」が言語化されているものです。三友精機さんの根源的な独自性や固有性を語ることができるこの商標の位置付けは、下の「知財活用モデル」を見ていただくとわかりやすいでしょう。

「ドクターシンパイナッシー」である三友精機さんだからこそ、「ヤマトビナッシー」「イレワスレナッシー」「シンブレナッシー」などの独自製品を生み出すことができて(下の図は3年前に作成したもので、その後「空転ナッシー」などの新製品も登場しています)、モノを売る専門商社に止まらないソリューション企業として、現場の困りごと=心配をナッシーにしてくれる。

同社のオリジナリティを語り、ステークホルダーの記憶に残る上で、「ドクターシンパイナッシー」は重要な役割を果たしているのです。

自社独自の製品やサービスに関わる「創られた知的財産」となると、ハードルが高いと感じる中小企業も多いであろうとは思いますが、それぞれの企業に固有の動的な「創るための知的財産」は、小規模事業者も含め多くの中小企業の中で、日々更新され続けている存在です。

デザイン経営のアプローチで企業に固有の経営資源を捉え、それを言葉で表現する。さらにその言葉を商標登録することでオンリーワンの財産として、共通了解の基盤を築き社内を活性化するともに、社外における認知も促進して、ビジネスチャンスの拡大へとつなげる。

知的財産とデザイン経営の接点が表れる部分でもあり、「言葉のデザイン」として推進していきたいテーマです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?