これは舞台の映画化なのか。映画の舞台化なのか。はたまた。~映画監督ウェス・アンダーソン考察~

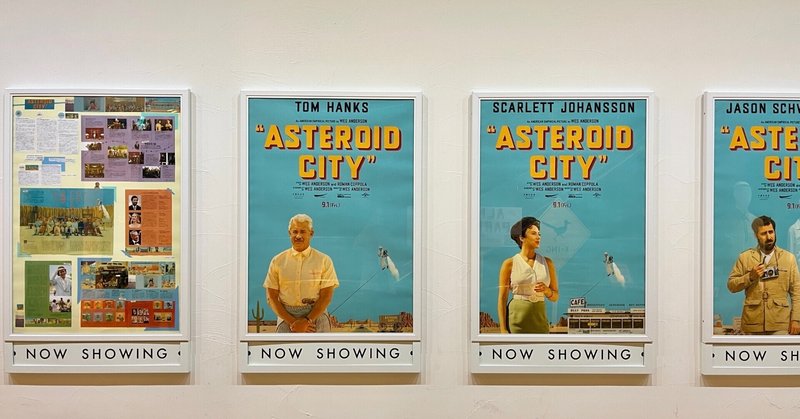

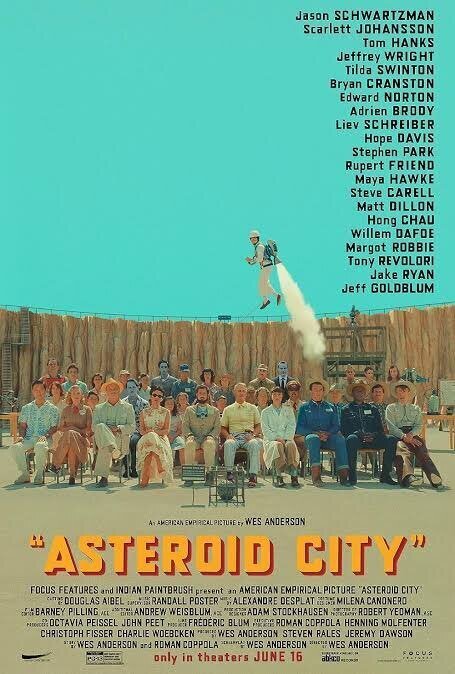

ウェスアンダーソン監督最新作『アステロイド・シティ』が公開中です。

わたしも先日遅ればせながら鑑賞して参りました。

ウェスアンダーソンといえば、その独特な世界観、可愛らしい映像表現、哲学的なメッセージ、その他諸々、彼にしか描けない、他に真似できない撮影技法で世界中の観客を虜にしている、ヒットメーカーです。

残念ながら本作は、わたしの個人的なウェスランキング上位を塗りかえるに至りませんでしたが…彼の原点回帰というか、ウェスワールドの本質を垣間見たような気分に酔いしれることができたため、本作もやかましい映画語りの餌食(?)にしてみようと思います。

今回もどうぞお付き合いを。

ちなみにわたしの好きなウェス作品TOP 3は、『フレンチ・ディスパッチ(以下略)』、『ダージリン急行』、『グランドブダペストホテル』です。しかし、今期Netflixで配信された『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』の追い上げも凄まじいです。ロアルドダールとウェスアンダーソン、相性良すぎます。

***

***

舞台の映画化。

事前の予告やあらすじでは一切語られておりませんでしたが、『アステロイド・シティ』は、まさかの劇中劇。得意の入れ子構造で映画冒頭からアクセル全開のウェス映画でした。

ポスターや予告から分かるカラフルな「アステロイド・シティ」は、舞台演劇の演目。

作品全体の作りはこうである。

全3幕で構成される1955年舞台の演劇「アステロイド・シティ」と、その舞台演劇の制作過程を追うモノクロのドキュメンタリー番組、さらに番組とは別枠で動く舞台役者のストーリーが挟み込まれ、最終的にその全容を観る2023年の映画『アステロイド・シティ』という、四層構造で本作は出来上がっているのです。複雑ぅ。

有難いことに時間軸は一方通行のみなので、四層構造であることさえ理解してしまえば、特段難しく考えることなく物語の本筋に没頭できるのですが…過去作『グランドブダペストホテル』や『フレンチディスパッチ』と比較すると、劇中劇となる「アステロイド・シティ」が「舞台演劇」であるというクセの強さに、なんともいえない浮遊感と、おぼつかなさを覚えてしまう方も多いでしょう。

本作とは何ら関係がありませんが、西島秀俊主演の『ドライブ・マイ・カー』や、池松壮亮主演の『ちょっと思い出しただけ』でも、劇中劇という手法を使って、映画で舞台演劇を描くということをしていましたね。

元より演劇チックな演出が豊富なウェス作品ですが、今作は拍車をかけて演劇です。それは妙な間合いと掛け合いでシチュエーションコメディのように見せるギャグシーンもあれば、舞台という閉鎖された張りぼての中で演技をするという『トゥルーマンショー』にも似た不気味さを醸し出すシーンもあります。

「舞台」という限られた空間でのライブ感、どこか滑稽で、どこか緊張感の走るその空気感を、ウェスアンダーソンはなんとか映画に落とし込もうとしている様子が伺えます。そしてそれは舞台演劇に対する冒とくではなく、独自の四層構造を用いて、舞台の内と外、光と闇、スポットライトの当たる面も、当たらない面も映し出すという、新しいエンターテイメントの形を提供しているかのようにも感じられるわけです。

事実として、4つの構造は「1:舞台」「2:テレビ番組」「3:現実」「4:映画」というように、見事なまでに完成された棲み分けができています。これらは決して何かの壁で区切られているわけではなく、本来はすべてが調和し、繋がり、互いに作用して完成されていくものです。

『アステロイド・シティ』は、その大筋に「舞台演劇」を据え、それを映画化させることにより、複雑に絡み合った毛糸玉のような、カオスで美しい、濃密なハーモニーを映し出しているのかもしれません。

***

映画の舞台化。

一方で、本作は「舞台の映画化」ではなく、「映画の舞台化」として捉えることもできるでしょう。

往年の名作映画『雨に唄えば』では、ヒロインのキャシーが、映画スターであるドン・ロックウッドに対して「映画スターはシャドー(影)よ。本物の演技とは舞台俳優のことを指すの。」と一蹴する一幕があります。

わたしの大好きな映画、タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』においても、映画スターの存在意義を自問自答する一幕があり、デミアンチャゼル監督の『ラ・ラ・ランド』や『バビロン』でも、同様に「映画スターとは」「映画俳優とは」を問う場面があります。

映画とは、エジソンの発明を皮切りに、その技術と芸術性を模索する一方、長い歴史の中で、どこか黒い影と、下世話なピンク色の雰囲気とが漂う娯楽であることも確かです。今でこそ世界中の映画協会、映画産業の皆々様のおかげで、ひとつの文化・芸術として、その地位を確立してきた様子が見て取れますが、やはり、舞台・演劇のそれとは、"生まれが違う"と言われても仕方がない側面があるわけなんですね。

その中で、ウェスアンダーソンは高い芸術性を評価される映画監督のひとりです。それは多くの映画スターを贅沢に使うから、というだけではなく、上述の入れ子構造の仕組みであったり、撮影技法の真新しさであったり、誰も見たことがない、強いメッセージ性を含むそれが、今日の評価に直結していると思われます。

ウェス作品特有の長く早い台詞回しは、良い意味で全く映画的ではありません。それはどこか舞台演劇に対する羨望と挑戦を感じる強気な姿勢ではないかと、私は感じるわけです。

早口台詞の長回し、いい味出していました。(好き。)

映画は決してシャドーではない。舞台人は映画スターになれないかもしれないが、映画スターは舞台スターにもなれる。そんな僅かな反骨精神と遊び心に魅せられて、多くの映画スターがウェスアンダーソンの名のもとに集結しているのではないかと、そんな妄想すらも膨らみます。

これまでのウェス作品が、"舞台っぽい"という評価だったとするならば、本作は紛れもなく"舞台"を演じているのです。映画と舞台の優劣ではなく、両者の垣根を超え、映画が舞台演劇に侵食した、とも取れるのではないでしょうか。それはまるで、「アステロイド・シティ」に突如やってきたエイリアンのように…。その意味では「映画の舞台化」と表現することもできるのでしょう。

***

はたまた。

ウェス作品の魅力のひとつは、あっさりとしたクライマックスにあるとも言えるでしょう。

それは妙にリアルで、劇場をあとしたその瞬間から、スッと日常生活に戻れる安心感があります。そう、映画的、舞台的でありながら、決してドラマチックではないのです。

彼の作品でとても興味深いのは、異常なまでに大人たちが子ども染みていて、子どもたちが大人びているというキャラクター設計です。これは見事なまでに、どの作品にも共通していえる、いわば"ウェスらしさ"です。

大人たちはどこまでも迷い、苦悩し、もがく。子どもたちはどこまでも論理的で、賢く、凛としている。

なぜこのような構図で作品を作り続けるのか、これにはまだまだウェスアンダーソンという人物を追う楽しみが秘められているわけなのですが、少なくともこのキャラクター設計がベースにあるために、実にあっさり薄味なラストを生み出していると、私は考えます。つまり、"ズレ"こそがウェス作品の山場であり、クライマックスであり、いちばんの見せ場ではないか、ということです。

多くの舞台演劇、娯楽映画は、いちばんの盛り上がりどころを用意周到に準備しているわけです。ここでトーンを落とし、次の場面であっと驚く演出で観客を惹きつける。アクションであればそれは敵を倒す瞬間で、サスペンスであれば犯人が分かるその瞬間、ラブロマンスであればキスシーンのそれであったり、ホラーなら主人公が何者かに後ろから刺されるその一瞬かもしれませんね。

しかし、ウェスアンダーソンという人物は、その王道のシナリオを準備しながらも、ズレが起こることを美としている様子が伺えるのです。キャラクターひとつを取ってみても、大人らしい、子どもらしいという概念の"ズレ"を描き、その"ズレ"から生じるはみ出た結果を、映画のクライマックスに当ててくるわけです。「そっちか。笑」という肩透かしのような、ズッコケのようなラストは、非常にクセがあり、それでいて儚さを醸し出すのです。

それはまさに、「舞台の映画化」でも「映画の舞台化」でもなく、「映画や舞台のコント化」と言えるかのようです。

今でこそコントは、短いお笑い寸劇の類として広く知れ渡っているものですが、古来フランスで誕生した「コント」とは、その内容や長短に関係なく、韻文による物語を指していたようです。そう、一定の韻律を持ち、形式の整った文章によって織りなされる娯楽。それはまさに、ウェスアンダーソンの創り出す世界観そのものとも言えます。

映像の可愛らしさとは裏腹に、人間の本質をえぐるような、毒々しい風刺的演出も"コント"らしい一幕と言えますね。どんな設定の、どんな作品を作ろうとも、ジャンルは"コメディ"としか表現できない点も、ウェスアンダーソンがコントを目指していることの表れなのかもしれません。

"ズレ"は究極の笑いであり、恐怖であり、人の「見たい!」という衝動を創出するもの。あらゆる手法を用いて、ウェスアンダーソンは"ズレ"の美しさを探求し続けているのではないか、それはひとつに"コント"らしい演出と表現することもできるのではないか、と、わたしは思うのですが、皆さまはどう感じるでしょうか。

映画のようで、舞台演劇のようで、コントのようでもある。

でもそれは、何か明確な区別があるわけでなく、映画が舞台を含み、舞台にコントが含まれ、コントは映画の側面をも持ち得ているという、なんとも優しい世界。共通項はすべて「観客を喜ばせたい」という、シンプル過ぎる気持ちなのでしょう。

世界中の人々が「ウェスアンダーソンの世界」に魅了され、酔いしれ、その世界の一員になりたいとすら望んでしまう。掴めたと思っても掴み切れないウェスアンダーソンの魅力たるや。

これからも彼の作品に目が離せません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?