リトアニア語の Kalėdos「クリスマス」について調べたら、世知辛い妄想が暴走したよ (´・ω・`)

もう~い~くつ寝ると~クリスマス~🎵

みなさんこんにちは。

スイスラボのYamayoyamです。

クリスマスが近づいて参りました。皆さん、着々と準備進んでいますか~?

季節柄、今回はリトアニア語のクリスマス「kalėdos」について考えたいと思います。

実は今まで kalėdos「クリスマス」について、あまり調べたことがありませんでした。良い機会が巡ってきたと思い、今回調べてみました。

まずは、文法事項から。リトアニア語 kalėdos「クリスマス」は、実は複数形。単数形は kalėda で、意味はクリスマスじゃなくて「教会税・献金・施し」という教会関係の用語です。

単数形と複数形で意味が異なる名詞はリトアニア語にわりとあって、例えば(単)「metas 時・季節」(複)「metai 年」とか。一応突拍子もない組み合わせではありません。

でも、(単)教会税・献金と(複)クリスマスの場合、わりと意味が違っていてなんかイマイチ繋がらないというか、しっくりきませんよね。クリスマスのミサで必ずと言っていいほど献金しますから、そういうつながりなのかな?と思ったり。でも普段の礼拝でも献金はあるよなぁ。

というわけで、調べてみましたヨ!

リトアニアの「クリスマス」 はスラブ語からやってきた

この Kalėdos、実は生粋のリトアニア語ではないんです。各種辞書によると、スラブ語からの借用語です。多分借用語ってことで、バルト語研究者からはあまり興味を持たれていなかったのですね。私もその一人。リトアニア語の語源データベースっていうのがあるんですけど、実際「Kalėdos / Kalėda」が全然ヒットしないし、Baltisticaというバルト語言語学の雑誌でも全然ヒットしない・・・。

なので、今回だいぶ難しかった。私の妄想も織り交ぜながらお届けしようと思います。悪しからず。

気を取り直して身近にある辞書で下調べすると、

ポーランド語 kolęda「クリスマスの歌・キャロル・催し」、あるいはロシア語 кoлядa「クリスマスの週」からの借用語。

ベラルーシ語 koljada から。

(Winter 1962 - 1965, Heidelberg, p. 208)

ベラルーシ語 koljada には古くは元旦という意味があったんだって。

(Winter 1953, Heidelberg, Vol. I, p. 606)

古教会スラブ語にも kolęda があって、元々は「元旦」という意味。

(Braumüller 1886, Wien, p. 123ff.)

参考になるのが、ロシア語 кoлядaにも「クリスマス週間」の他に「冬至祭り・元旦」という意味もあるという点。キリスト教を広めるために、ヨーロッパではクリスマスを伝統的な冬至祭りに習合させたという話を聞いたことがありますが、まさにソレ。スウェーデン語では未だにクリスマスのことを Jul といいますが、Jul ってヴァイキングの冬至祭りのこと。

さて、「クリスマス」が借用語なのは、リトアニアのキリスト教化がかなり遅かったことを考えれば納得がいきます。14世紀にポーランド(+その他)と共同でヤゲヴォ朝を開いた際に、リトアニアの支配階級のキリスト教化が本格化しました。何せリトアニア大公だったヨガイラが洗礼を受けましたから。その後宗教改革の影響が及んだ16世紀以降、一般民衆のキリスト教化も進みました。それまでリトアニアの人々は、雷の神とか、豊穣の神とか、アニミズム的な土着の神々を信仰していたんです。神道な日本からすると、ちょっと親近感がありますよね。

そんな事情があって、キリスト教関連の単語はスラブ系言語からの借用が多いのです。ちなみに教会を意味する「bažnyčia」もポーランド語 bożnica から。

そういうわけで、「クリスマス」もご多分にもれず借用語なのですね。

こうなると、今度は借用元のベラルーシ語 koljada, ポーランド語 kolęda, ロシア語 кoлядa の出所がさらに気になるところ。

スラブ語のクリスマス(べ koljada、ポ kolęda, etc.)はラテン語の「支払い日」からやってきた

各種辞書を調べると、べ koljada、ポ kolęda などの単語は、ラテン語 calendae(kalendae と綴るのが実は一般的)「月の初日」からの借用語だといいます(※1)。ちなみにFraenkel の語源辞書(208ページ)で kalėda のドイツ語訳にあてられている「Kalende」も同じくラテン語 kalendae からの借用語で、「教会税(ほぼ年貢みたいなもの)」(Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793–1801)という意味。

こうして調べてみると、借用語の鎖みたいなのが見えてきますね。

ラテン語 kalendae → スラブ諸語 ベ koljada, ポ kolęda → リトアニア語 kalėdos

当たり前だけどキリスト教の伝播順を反映していて、面白い。

ところでラテン語 kalendae「月の初日」は、古代ローマでは諸々の「お支払いの日」だったことから、ドイツ語 Kalende に教会税の意味が生じたとのこと。もしかして「借金の取り立て日」でもあったのだろうかと思いましたが、怖くて調べていません。いずれにしても、意外とリトアニア語の単数形「kalėda (教会税)」の意味にすんなりつながるけれど、複数形 kalėdos やスラブ語の「クリスマス」には一筋縄では繋がらないです。

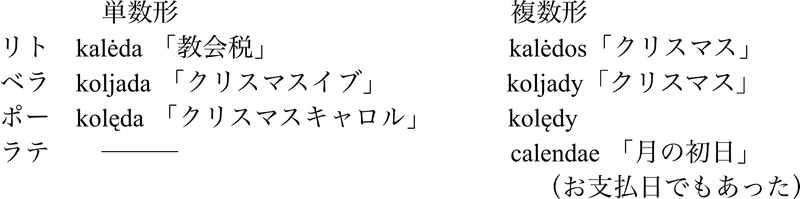

ここまでリトアニア語をはじめ、ベラルーシ語やポーランドやラテン語の「クリスマス」関連の単語がいっぱいでてきましたが、実は単数形・複数形が入り乱れている状況でした。文法警察的に気になったので、「単数形・複数形」をそれぞれ整理したいと思います。

「ベラルーシ語単数形 koljada(クリスマスイブ)=リトアニア語単数形 kalėda(教会税)」というのが非常に印象深いです。後ほどちょっと触れます。ただ、単数形・複数形でかなり意味が違う、というのはリトアニア語ならではな状況と言えそう。

「支払い日」から「クリスマス」へ

どうして「お支払いの日」の kalendae が、ポーランド語 kolęda「クリスマスキャロル・催し」ロシア語 кoлядa「クリスマスの週」などなど、(まずは)スラブ諸語でクリスマス関連語になったんでしょうね?一人では突破口が見つからず、我が家のゲルマン語学者にどう思う?と聞いてみました。

こうして世知辛い夫婦の会話から生まれた世知辛い妄想劇場をここで披露したいと思います。

うちのゲルマン語学者:「クリスマスがいろんな支払いの期日だったからシンプルに kalendae 『支払日』なんじゃないの?」

私:「え?せっかくの目出度いクリスマスが支払い期日とはコレ如何に?

あ、でも待てよ・・・。」

日本でも「無事に年越しできるか」が、資金繰りが芳しくない方面で、年末になると話題になりますよね。最近 ▽ozo△own で復活して話題になりましたが、昔は「ツケ払い」というのがありました。「昔は」と言ったけど、クレジットカードも結局ツケ払いみたいな感じか。昔のツケは基本的に「晦日払い」になっていて、日本ではローマ帝国より一日早い月末締めでした。そして12月の「晦日」である「大晦日」に、年内の未払いのツケを全部払うことになっていました。なので大晦日までになんとしても「年内のツケを払うお金を捻り出さないといけなかった」のですね・・・。

似た感じで、ヨーロッパでもクリスマスの前に年内の支払いを終えたとしても不思議ではないと思い至ったわけです。妄想的注目ポイントは、ロシア語 кoлядa やベラルーシ語 koljada に「冬至祭り、元旦」の意味があったこと。「大晦日」の支払いに追われる図にちょっと重なりませんか?

冬至の次の日から新しい年が始まった時代の名残りで、冬至の日=後のクリスマスが「年内の支払日」だったので、ラテン語の kalendae 「支払い日」で呼ばれるようになった

という仮説 妄想に行き着きました。「ベラルーシ語単数形 koljada(クリスマスイブ、あるいは冬至祭りの日)=リトアニア語単数形 kalėda(教会税)」なのって、つまりクリスマスイブが教会税を収める日で、その他諸々の支払い期日はクリスマスだったってこと?などと妄想が広がって世知辛楽しかったです。

最後にどんでん返し (´・ω・`)

こうしてバルト・スラブ系の「クリスマス」を調べてに想いを馳せてきましたが、ちっともジンジャークッキーの香りがしてこないし、キャンドルの明かりも見えてこないしょっぱい咄に行き着いてしまったことをここにお詫びします。

ここまで誇大妄想話を披露しましたが、最後にドンデン返しをしたいと思います。マジメに考えて、kalendae がクリスマスを意味するようになった理由には、二つの可能性がありそうです。

ひとつは、古教会スラブ語 kolęda やベラルーシ語 koljada にあった「元旦(おそらく冬至も兼ねていた)」の意味とラテン語 kalendae の「月の初日」を軸にする考え方。「支払い日」の意味に引っ張られ過ぎて妄想が暴走してました。が、シンプルに「元旦」=「(一月の)初日」だったから元旦が「kalendae(初日)」と呼ばれ、後々元旦のお祝いがクリスマスにスライドしたときに、「kalendae」もそのままクリスマスの呼び名へとスライドしたのかも。これが一番スッキリしているかなと思います。

もうひとつは、バルト・スラブ系のクリスマス、確かにラテン語 kalendae からですが、ほぼ同名で呼ばれるローマカトリックのクリスマスイブの祭儀(Kalenda Proclamation キリスト生誕の布告)と結びつける考え方。「Kalenda Proclamation」は、クリスマスイブの夜に始まる儀式で、

「キリスト生誕の日までに起こった、キリスト教的に重要な出来事を時系列に沿って並べたテキストを、厳かに歌い上げる」という内容だそうです(Wikipediaに頼ったよ・・・)。これはこれでクリスマス祭儀の内容につながりがあって、悪くない考え方かも。

というわけで、どっちみち「支払日」としての kalendae は関係ないようです、残念ながら。って、何が残念なの?ってはなしですけど。

最後に、リトアニア語の単数形の「教会税」の意味ですけども、同じラテン語からだけど、おそらく違う借用ルートで導入されたのかな?と思われます。例えば、同じく「教会税」という意味でkalendae を借用したゲルマン系経由とか。スラブ諸語は直接ラテン語から「月の初日」としてkalendaeを借用し、ゲルマン語経由でなかったので「教会税」関係の意味がないのかも。でも、リトアニア語は両方から違う意味で kalendae を借用したので、単数形・複数形で意味を棲み分けさせることにしたのかもしれません。

最後はそれなりに無事に着地することができました。少なくともロウソクの匂いはしてきそうなオチになったかな?「支払日」の世知辛妄想劇場がけっこう気に入ったので、結局あまり内容に関係ないけど残しておくことにしました。ご笑覧ください。

それではみなさま、素敵なクリスマスを!

Frohe Weihnachten :)

God Jul :)

Linksmų Kalėdų švenčių :)

Yamayoyam

(注意書き1)これは徒然なるままに綴ったエッセーです。特に世知辛妄想劇場の中身についての信憑性は保証しかねます。

(注意書き2)ヘッダー画像は、Yamayoyam の母が製作しているグリーティングカードです。インスタでもっとたくさんご紹介してます~。どうぞご覧ください。

※1 次の本や辞書を調べました。

Antoine Meillet(著)Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave [Part I] (Librairie Emile Bouillon 1902: p.186);

Erich Bernecker(編)Slavisches etymologisches Wörterbuch (Winter 1908 – 1913: vol I, p. 544ff.)

※2 Alois Walde(編)Lateinisches etymologisches Wörterbuch (Winter 1910: p. 112)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?