SMITH BOOK PROJECT 総まとめ -Swan Lab 運営チームメンバー座談会-

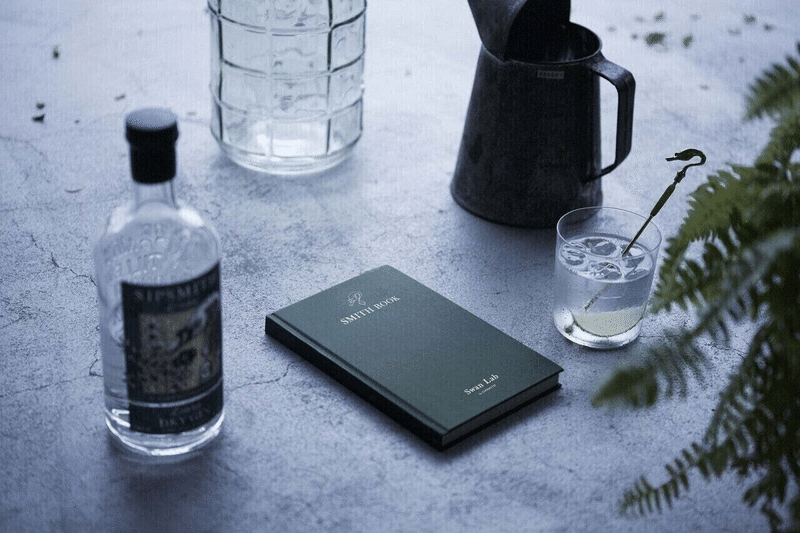

クラフトジンSIPSMITHが提案する日本独自のコミュニティ Swan Lab の第一弾プロジェクト「 SMITH BOOK PROJECT 」。

"SMITHとバーテンダーが出会う人生とカクテルのレシピ" をテーマに、これまでにないコンセプトのカクテルブックの完成を目指す本プロジェクト。情熱とこだわりを持てるものに向き合って生きる人を "現代の職人(SMITH)"と定義し、毎週1人・合計25人のSMITHに取材を実施。その人となりからバーテンダーが感じた「SMITHたる所以」をカクテルで表現し、レシピと共に紹介する企画として、Swan Lab 公式サイトでその全記事が公開となりました。

■SMITH BOOK PROJECT について

職種に関わらず自分自身の信念に従って独自の生き方を貫く “現代の職人(SMITH)”たちへのインタビューを通して、生き方のヒントとなる人生のレシピを発見し、それに応えてバーテンダーたちが作るカクテルレシピを組み合わせ、カクテルブックの完成を目指すプロジェクトです。

今回は記念すべきnoteの初回記事として、Swan Lab 運営チームを代表する3名による、プロジェクトの振り返り座談会をお届けします。約8ヶ月をかけて、25人のSMITHインタビューと50人のバーテンダー取材を全力で走り抜けたこれまでを振り返りながら、取材の裏話やプロジェクトへの想いに迫ります。

Swan Lab 運営チーム 座談会メンバー

吉井 千晴

シップスミス ブランドマネジャー(サントリースピリッツ株式会社)

大谷 省悟

301.inc 代表取締役

「Swan Lab」の企画、デザイン、制作の総合ディレクションを担当

庄司 真帆

編集者(andsaturday inc.)

SMITH BOOK PROJECTのSMITHへのインタビュー、編集、ライティングを担当

🦢🦢🦢

■プロローグ / SMITHが紡ぐ言葉

ー最初に、どんな経緯でこのプロジェクトが始まったのか教えてください。

大谷 一つは、日本における閉ざされたカクテルシーンを開きたいっていう想いがずっとありました。業界の中だけで盛り上がる企画はよくあると思うんですが、それだとなかなかBARのシーンは広がらないというか。これは普段301.inc が企画する様々なプロジェクトもそうなんですけど、あえて普段バーシーンの中にいない人を巻き込みたくて、今回は"SMITH" という外の世界で影響力のある人たちや彼らの周りの人たちの力を借りて、カクテルやお酒への認知を引っ張ってくるっていうのがテーマとしてありましたね。

もう一つは裏テーマ的な感じなんですけど、閉ざされた世界にいるバーテンダー自身の生き方を広げていくことができればなと思っていて。バーテンダーという職業のコミュニティーや働き方ってどうしても狭くなりやすくて、人の繋がりや行動の範囲も閉ざされがちというか。野村 空人君(ABV+ / 本プロジェクトのカクテル監修を担当)はそこをナチュラルに突破していて、そういう閉ざされた世界のバーテンダーが、自分で店をやって有名になること、コンペティションで賞を取ること以外の、第三の選択肢 を作りたいと思っていました。

ー今回、その "SMITH=職人"の人生哲学が企画の肝になっていると思いますが、取材の中で特に刺さったSMITHの言葉はありますか?

吉井 まず1人挙げるなら、#24 宮本 裕人さん (フリーランス ストーリーテラー)の "doではなくbeを肩書きにする" っていう言葉は自分の中でもハッとしました。何をするかよりもどうありたいかっていう視点は、いちサントリーの社員とかそういう肩書きはさて置き、色々な分野のプロフェッショナルが集まって進行しているこのプロジェクトのやり方にも通ずる部分があったので、特に印象に残っています。

大谷 「beの肩書き」という観点は、元greenz.jp編集長の兼松 佳宏さんが提唱されていて、宮本 裕人さん もそこから引用しているのだろうと思います。

自分は #02 西山 寛紀君 (イラストレーター)でしょうか。実はこのインタビューの前から、彼の物事の良い面を見ようとする姿勢をリスペクトしていて。自分はどっちかっていうと、物事を斜めに見がちな性格なので、その対極な部分が面白いなと思っています。記事中の言葉で言うと「生きていると当たり前のものに最高だなと思う瞬間はたくさんある。感動補完装置みたいなものがた くさん備わっていると、目の前にある小さな美しさにも気づけると思う」とかは、まさに彼の人間性とか思想を表している思うし、彼の描くシンプルな絵にも落とし込まれているなと。この話を聞いて彼の絵を見るとすごく味わい深いものがあるなあと感じます。

庄司 私はこのプロジェクトが始まって最初に取材した #01 三浦 武明さん (フライングサーカス 代表取締役)ですね。「一万の知識を持つことよりも、自分は何が好きかというただ一つのことをわかっている方がずっと大切」という言葉がすごく心に響きました。自分たちはいろんな装備をして生きている訳ではなく、何かにこだわるからこそ強いんだっていう。その後取材したSMITHの方々を見ていても、自分の好きなことややりたいことを皆さんちゃんと明文化しているところは共通していると思います。

あと個人的に刺さったのが #07 東野 唯史さん (ReBuilding Center JAPAN 代表)の「自分たちの暮らしもままならないのに、人の暮らしを作っているという歪みがあった」という言葉。人の暮らしや人生をよくしたいと思って切磋琢磨する日々に、自分の人生ってどうだったっけ?と振り返るきっかけになったと思います。#09 山脇 耀平・島田 舜介さん (ITONAMI)の「等身大でいる」というシンプルな言葉も、嘘偽りないストレートな言葉として伝わってきて、自分にも置き換えて考えていましたね。

ー実際SMITHたちを目の前に対峙して話すと、より心に迫ってくるものがありそうです。

大谷 今回ピックアップしてる人たちって、世の中が評価するから取り上げてる訳ではないじゃないですか。だからもはや圧倒的な人間的魅力があるというか。そういう人たちだから、実際に会うと、文章の100倍ぐらいの影響を受けるんじゃないかと。100倍は言い過ぎかな、10倍位あると思うんですけど(笑)。

庄司 それが故に、インタビューを3000-4000字にまとめる事がすごく難しかったですね。あれもこれも書きたくて、一度書き出すと一気に6000字ぐらいになってしまうし。

吉井 私は影響というか、SMITHたちの言葉が心の支えになっていましたね。私自身、初めてブランディングを社外の人たちとチームを組んでやっていく中で、仕事の進め方に悩んだときに、全然違う世界観や信念を持っている人の想いに触れた瞬間にすごく救われたというか。自分が悩んでることが すごくちっぽけに感じて勇気を貰えていました。精神安定剤のような(笑)

中でも辛いことが重なったタイミングでは、#22 林 理永さん (HAHA PROJECT代表)の愛のある言葉に救われました。常に成長し戦い続けなければならない!論理的でなければならないみたい!ってなっている時に、果たしてそうなんだっけ?みたいな心境になれたというか。リアルな自分の心情と重なって、特に刺さりましたね。

🦢🦢🦢

■ 忘れられない一杯 / セレンディピティ製造機

ー一方で、特に印象的だったバーテンダーや、記憶に刻まれているカクテルはありますか?

吉井 個人的には、#03 藤岡 響さん (Satén japanesetea owner barista)の人生レシピをカクテルで表現してくださった、五十嵐 愛さんのカクテル が印象的でしたね。藤岡さんの取材時の印象として、職人性がありながらもどこかとても温かみを持った空気感を感じていたのですが、五十嵐さんなりの解釈のもと作られたカクテルが、藤岡さんの人となりを表したように暖かくて優しくてシンプルに仕上がっていて。とても心を動かされました。その時期にちょうど英国のSIPSMITH創業者メンバーとオンラインセミナーを開催したんですが、そこで五十嵐さんにもプレゼンして頂いたことも重なって、特に思い出深いですね。

大谷 確かに、五十嵐さんの作るカクテルは今回の中でもとてもピュアでシンプルで、SIPSMITH自体の良さも考えながら作ることにチャレンジしている印象がありました。それで言うと、中垣 繁幸さんのカクテルも極めてシンプルに仕上がっていて、そこに "味" という意味をどれだけ込められるか、というバーテンダーの本質的なアプローチがなされている気がするんですよね。

シンプルって話で言うと、そもそもこの企画はロンドンのカクテルブックに対しての日本のアンサーという立ち位置でもあるから、"シンプルさ" に対する日本側のソリューションがないと、本筋じゃないと思っていて。

日本でも多くのバーテンダーたちが、海外のクリエーションを参考に作ってる人が少なくないと思うのですが、果たしてそれは本質的なのだろうかと。この問いは、さっきも話に出た 中垣 繁幸さん にも言われて、ぐさっときた言葉でもあるんですが。

"シンプルさ" をテーマではなく方法論として捉えてしまうと、結局のところコンペにおけるお題返しのようなものになってしまうというか。味が先に決まってから、どこかからのヒントを探してコンセプトを用意する流れだと、その人の人生にとって深い意味を与えられないんじゃないかと思ってしまって。考え方がちゃんと最初にあって、そこから味でクリエーションしていくというプロセスを経ないと、例えカクテルとしては素晴らしかったとしても、その人たちの体験としての密度が薄くなってしまうかもしれないと思うんです。

庄司 カクテルに話を戻して、少し違う角度で言うと、SMITH #08 藤原兄弟 (藤原印刷三代目)とバーテンダー小田 健吾さんの組み合わせは特に印象的でした。小田 健吾さんは過去に印刷会社を辞めてバーテンダーへ転職しているのですが、奇しくも10年後に「藤原印刷」の三代目の兄弟のカクテルを作る事になったという "シンクロ" があって。他にも、昔アパレル業界で活躍していた #09 山脇 耀平さん・島田 舜介さん のカクテルを、同じくアパレル業界出身のバーテンダー安藤 良行さん が作ることになるなど、バーテンダーとSMITHが積み重ねてきた人生それぞれの、意図しないシンクロが多くて、今回のプロジェクトの意義についてより深く考えるきっかけになったのは間違いないですね。普通に、びっくりしました(笑)。

大谷 実はそんな事例がプロジェクト内では頻繁に起こっていて、もはやプロジェクト自体がセレンディピティ製造機と化してましたね(笑)。今回の前提として、取材先をはじめ運営チームや制作チームは、チーム内の繋がりの中でしか声をかけないって決めてたんですよ。メディアでよく取材されてるから相談しよう、みたいな話じゃなくて、あくまでも人と人同士の繋がりの中で選定しました。プロジェクトが始まった前半戦で既にセレンディピティ的なことが起きていたので、自然とこういうやり方でやりたいよねみたいな空気感がありましたね。

例えば書籍化するための印刷会社の話で言うと、 #08 藤原兄弟 をSMITH取材で取り上げると決めたときから、もはやどんな決め事よりも早く、最終的な本の印刷は「藤原印刷」に依頼することが決まってましたし(笑)。

そこから書籍のデザインの話になるんですが、今回フォトグラファーの小林 茂太君に全ての撮影をお願いしていて、以前その茂太君の写真集のデザインをした宮添 浩司さんに今回、書籍デザインをやってもらってるんです。

吉井 もっと言うと、私と茂太君との出会いは、前に茂太君が撮ったサントリー から発売しているジン・ビーフィーターの写真を私が営業時代に見てすごく印象に残っていたことが始まりで。自分がブランドマネジャーになったときに、このクリエイティブを作った人たちと仕事がしたいと思って紹介してもらったのがきっかけなんです。それぞれ今回別の形で一緒に仕事をすることになったのも、このプロジェクトが持つセレンディピティなのかなって。

庄司 私の周りのセレンディピティで言うと、最近 #22 林 理永さんが我が家のすぐ近くに引っ越してきたという驚きの事実もありましたね(笑)。

🦢🦢🦢

■一冊の本に落とし込むということ

ーそんな想いと繋がりの詰まった人生レシピとカクテルレシピが、これから一冊のカクテルブックにまとめられていく訳ですね。

大谷 今回の座談会に向けて、今一度web記事を読み返そうと思ったんですが、正直なかなかの密度があるなと。それでいて矛盾するようですが、結果的に自分の記憶の中では、1つ1つの内容はそんなに明確に残ってなかったりする。それはたぶん、深さと密度があり過ぎるゆえに、自分たちの脳の処理が追い付き切れないんじゃないかと思うんですよね。

それで思ったのは、書籍化自体はもともと企画上決めてたんですが、最終的にはすごく良かったと思っています。何故なら、この企画はある程度まとまってこそ価値が倍増するものだという気がしていて、集中できる紙という媒体で読むべきものなんだと再認識しました。webはあくまでも発信していく流れの中のプロセスであって、完成形が書籍なのは結果的にぴったりのアウトプットだったんじゃないかと。

吉井 確かに、始めの頃は、アウトプットの選択肢の1つとして本があるよね、ぐらいに話してたんですが、最終形に向けてプロジェクトが進んでいく中で、本というアウトプットは自分が思ってる以上に意味がある世界が広がっているんじゃないかという、ワクワク感を感じました。25人のSMITHと50人のバーテンダーの人生、そして私達運営チーム全員の想いが詰まった熱量の高い1冊として、SIPSMITHを知らなかった人に新しい角度で情報を届けられる、今までにないプロジェクトだなと改めて思ったんですよね。

私自身の話になるんですけど、元々は出版社に勤務していて、それくらい本が好きだったのですが、今の会社に入ってからはお酒もすごく好きになって。そこには共通点があるとずっと思ってるんですが、どちらも生活必需品ではなくて、極端な話なくても生きていけるけれど、あるとその人の人生がもっと豊かになるということ。そしてそれを人に伝えていく仕事がとても好きなので、プロジェクトを通じ今それらが一つになって、本という形にして届けられることがすごく素敵だなと思ってます。

🦢🦢🦢

SMITH、バーテンダー、運営チーム、それぞれの想いが集結し密度高くまとめられた25本の記事は、これからカクテルブックへと集約されていきます。

カクテルブックの最新情報や、Swan Labを楽しむためのコンテンツは、本noteやニュースレターでも逐次公開していく予定なので、ぜひチェックしてみてください。

Swan Lab by SIPSMITH 公式サイト

ロンドン発のクラフトジンSIPSMITHが提案する、日本独自のコミュニティ Swan Labの公式サイトです。

Join Our Community!

Swan Labでは、「シンプルでこだわりのある生き方」を志す人々がクラフトジンを通してつながる、コミュニティーメンバーを募集しています。メンバーに登録すると、プロジェクトの最新情報がニュースレターで受け取れるほか、メンバー限定のコンテンツや特別イベントに参加できるなど、様々なコンテンツを体験できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?