片岡義男『ベイル・アウト』②環礁でのサーフィン体験とホクレア号の沈没

ラハイナの町は夕陽の時間だった。沈む太陽の光が町に当たり、まず黄金色に染まる。そして時間とともに赤い色の深みを増していく。フロント・ストリートには新しい建物が増えたが、黄金色の陽を浴びると、古い建物も新しい建物もラハイナの歴史の彼方に沈んでいくようだ。

☆

ヨット・ハーバーに面して、パイオニア・インという、白いバルコニーを張りめぐらせた2階建てのホテルがある。1901年に建てられた。部屋に入ると捕鯨船時代の残り香がまだあり、懐かしい南太平洋物語のなかへ身を置いた気分になる。

パイオニア・インのバー・ルームで、僕はダフネと向きあっていた。

☆

アランの波乗りのフィルムをみんなで見た。ダフネの表現力を全員が讃えた。と同時に、アランと海との対峙のしかたに誰もが共感を覚えた。

ホワイト・ラムのソーダ割りのグラスに彼女は指先を触れた。

「ラリーを雇うことは出来るかしら。アランとあの完璧なサーフがある孤島についての映画を作るの」

☆

「あの島へ、私とラリーがいくのよ。あの島でのさまざまな時間の、いろんな表情をフィルムに収め、サーフもあらゆる角度から撮るの。そしてラリーに、あのサーフに思う存分に乗ってもらって。アランの波乗りのフィルムをつなぎ、雨のパペーテも撮って。南太平洋に消えたサーファーと無人の環礁の物語」

計画をダフネから訊かされたラリーは、途中まで聞いて、

「その役は俺がやる」

と言ったそうだ。

さらに映画を作るための資金も、ラリーのオフィスが出すことになった。映画が完成してからの版権や上映による収益を担保に、たてかえのかたちでオフィスがダフネに貸し出す。

☆

無人の環礁までの案内役とチャーターする船の船長は、ビルにきまった。

幸いなことに、ピアイラグの貨物船が空いているという。その船のチャーターをピアイラグは快諾してくれた。

ラリーは子供のようなはしゃぎぶりだった。行く先には、完璧なサーフがある。

たいへんなスピードで準備が整えられた。

☆

空港まで送りにいった日もラリーは上機嫌だった。

「ビルが撮ったサーフの8ミリ。パペーテで俺が見たら、航空便で送る」

「楽しみに待っていよう」

そんなふうにしか返事のしようがなかった。ラリーがタヒチへいっているあいだ、たくさんの仕事を先に延ばす役目を僕は引き受けなくてはならなかった。

☆

空港にはレイモンドも来ていた。タヒチに着いたら自分の親類を訪ねてほしい、とラリーに言っていた。

「伝えてほしいんだ。ふた月もしたら、大昔の人たちとおなじように双胴のカヌーで海を渡っていくからと」

「伝えよう」

ダフネ、ラリー、ビルを見送ったあと、僕らは飛行機でマウイ島に引き返した。

リトル・リーグのための野球場の向かい側に、巨大なモンキーポッドの樹が何本も立っている。照りつけるマウイの太陽のなかに、快適な陽陰をつくっていた。

僕は、その陽陰に車を停め、ダッシュボードに裸足の両足をあげた。右足の親指で、カー・ラジオのスイッチを押した。

☆

地元の日本語放送が聞こえて来た。おかしな抑揚の日本語で次々にかかって来る電話に、初老らしい男が人生相談に乗っていく。電話をかけて来る人たちは老人ばかりだ。

野球場の斜め向かいは小学校。女のこが半円形にドリブルして走り、バスケットボールをネットに入れる作業を規則的に繰り返していた。

☆

校舎から大きな雪ダルマをかかえた生徒たちが出て来た。骨組みに紙を貼って白く塗ったスノー・マンは校庭のまんなかに安置された。手を離すと横倒しになったので、スノー・マンの丸い尻の下に土を置いていった。彼らは直立したスノー・マンを眺めてから教室へ引き揚げた。校庭はふたたび静かになった。

☆

マウイ郡の道路建設工事用のトラックが、僕の車のわきに停まった。作業員は笑いながら怒鳴った。

「朝から不精をきめこんだ猿じゃないか」

「人間に近づこうと思って、ラジオを聴きながら勉強してるんだ」

「人間になりたかったら、汗をかいて働くことだ」

男はバナナをほうった。

「食え、エテ公!」

☆

男を見上げ、僕はバナナを振ってみせた。

「猿を甘やかしては駄目だよ。つけあがるばかりだ」

男は何度もうなずいた。

「たしかにマウイ島は猿を甘やかしてる。マアラエア湾にも猿がたくさんいたなあ」

反射的に僕は両足をダッシュボードから降ろした。

「餌をありがとう。湾の猿たちと分けて食うよ」

マアラエア湾には波が来ていた。なかなか来ないが、待てばかならず来る波だ。カフーラウェ島が見える湾の海いっぱいに、貨物列車という呼び名の波が陸から見て右から左へまっすぐに走る。初めて波を見るサーファーは、その長さに仰天し、そのスピードに全身の毛が逆立つ。

☆

土手のそばに停めてあったジョーの車に残っていたサーフボードをわきにかかえて、僕は海に入った。

波は僕の身長の2倍の高さがあった。波の頂上は、チューブ空間を抱きこみつつ、水のアーチとなり、背後から僕を突き飛ばす。狂気の波に僕はのみこまれ、分厚い水の壁によって波の内部へ沈められる。

☆

僕は方向の感覚を失い、反転を繰り返す。両脚のひと蹴りで浮上出来る浅さだが、浮かびあがれない。したたかに海水を飲みこむ。そこへ次の貨物列車が来る。

時間の経過とともに、波はスピードとパワーを増した。昼をすぎると、アーチの落下する轟音が獰猛になった。

僕はついに貨物列車に乗れなかった。

☆

ラリーたちはマアラエアに波が来た知らせを受け、飛行機で飛んで来た。この波を何度か乗りきることが出来たのは、ラリーやレイモンドなど、ごく少数のサーファーだけだった。

半日がかりで完全にノック・アウトをくらった僕は、夕陽の砂浜でマアラエアの波を見ながら、からっぽの置き物になっていた。

「バリー。これがそのフィルムだ!」

ラリーは、そう書いていた。

ビルがトゥアモツ郡島の無人の環礁で撮った50フィートのカラー8ミリだ。

「サーファーの白日夢のような完璧なサーフ」

とビルは言った。彼は正しい。一直線に引かれた水平線を背景にサーフが盛りあがる。

☆

絶妙のスピードで、横に長く、波のスロープが立ちあがる。底辺の長い美しい三角形へと盛りあがる。高さは僕の背丈の3倍か。のびあがりきった波は、静止するかに見えて、頂上から砕けつつ前へ倒れていく。チューブを巻きながら左へ去っていく。美しさに気をとられていると、途方もない力強さを見逃す。

☆

予定の日よりも1日早く、ダフネたちが帰って来た。彼らのうれしそうな顔は、仕事が成功したことを物語っていた。ダフネが撮りあげた16ミリ・フィルムの入った重い罐をいくつも持っていた。

車に乗りこんだダフネは、

「現像ラボラトリー」

と言った。言われるままに、フィルムの現像ラボへまわった。

☆

「俺も波乗りは長いが、こんどのような経験は初めてだ。アランは正しい。ビルの8ミリを見てあの島へいき、ひとりで住み、そして消えたということが、正しいんだ。ビルのフィルムはどうだった」

「レイモンドには見せた。繰り返し何度も見た」

「あのフィルムは、50フィートぜんぶ、私の映画に使うわ」

ホクレア号はマウイ島の北西端、ホノルア湾に浮かんでいる。簡素で優美な双胴のカヌーだ。左右の船体をデッキがまたいで2本のマストが立つ。マストには帆がつく。帆のかたちは独特だ。蟹がハサミをふりかざしている印象があるから、クラブ・クロー・セイルと呼んでいる。

☆

古代ポリネシアの双胴のカヌーの復元だ。風が良く海が荒れていなければ、1日に180キロをこなすことが出来る。ハワイからタヒチまで5600キロ。星と風だけを頼りにホクレア号はすでに一度だけ、この航海を35日間で成功させている。17名の乗組員は大昔とおなじやりかたで海を越えた。800年ぶりのことだ。

☆

白人に支配された近代史のなかで、ハワイとはなにかを考えなおす動きに寄り添うように、ホクレア号の大航海の成功は、ハワイ系の人たちに自信と誇りをもたらした。双胴の小さなカヌーで南太平洋の5000キロ、6000キロを平然と相手にしていた古代ポリネシア人たちの勇敢な行動力を現代によみがえらせた。

☆

カフナのダン・オヘロが出発前の厳粛な儀式をおこなった。儀式が終わると、最後のお別れだった。ダフネがレイモンドにレイをかけ、両頬に接吻し、祝福の言葉を捧げた。サーファーたちはレイモンドの肩を抱いて航海の無事を祈った。乗組員はホクレア号に乗り移り、いくつものホラ貝が吹き鳴らされた。

☆

錨が引きあげられた。思いのほか速いスピードで、ホクレア号は湾の外に出た。波打ちぎわに立って、人々は双胴のカヌーを見送った。

太陽が沈むまで僕たちはホノルア湾にいた。サーファーたちは砂浜に車座を作って静かに話を交わした。

ラリーは途方にくれたように波打ちぎわを往ったり来たりしていた。

アランの赤いサーフボードは、いまは僕たちのオフィスの映写用スクリーンのわきに立てかけてある。

「明かりを消してもいいかしら」

ダフネが言った。

アランについての映画の試写が、これから始まる。タヒチからホノルルに帰って来て以来、ダフネはぶっとおしで働いた。

☆

フィルムは雨のパペーテから始まった。ビルが初めてアランに会うところから、ダフネは静かに語っていった。雨の夜、ビルが自宅で自分の8ミリを映写してみせる場面が再現された。

時間はフラッシュ・バックし、サンディエーゴでダフネが撮影したアランの波乗りのフィルムのすべてがインサートされた。

☆

ピアイラグの小さな貨物船。パペーテの港からの出航。大海原。沈む太陽。時間は進行し、無人の環礁が登場した。ボートで環礁にあがっていく。白日夢のようなサーフ、それをとりまく南太平洋の海。落日のシークエンス。すべてが淡い黄金色に染まり、燃え立つような赤さから濃いオレンジ色へ落ちていく。

☆

空に星が出て月が昇る。濃紺の夜空を星が埋めつくした。空ぜんたいが銀色に輝いている。青く白い月光は、風と波の音のほかにはなにもない静けさの底へ突き落とした。波の音から、海の広さと深さが襲いかかって来た。月の位置の変化とともに、闇に沈んでいた環礁が白く輝き、白かった部分が闇になった。

☆

漆黒のパンダナスの林から白い砂浜へ、シルエットになったラリーが、ふらりと出て来た。陽が昇り、霧が次第に薄れ、海鳥が滑空した。まっ青な空から鮮明な陽が降り注ぎ、サーフが盛りあがっては砕ける。波の頂上の向こうから、ラリーがテイクオフして来た。落日の時間まで、ラリーの波乗りが続いた。

☆

ダフネのナレーション。

「海の生命の力を知るには、降服を経験しなくてはいけない。彼の内部を海が埋めて彼を強くする。最後には、自分のあるべき位置がサーファーにはわかる」

最後は、礁湖に浮かんだアランの赤いサーフボードだ。太陽の光を鋭く照り返し、月の光を受けて礁湖の底に影をつくった。

太平洋のまっただなか、荒れ狂う大波のなかに僕がひとりでいる。「サーフボード! サーフボード!」と叫んでいる。山のようにせりあがる波のスロープをサーフボードがのぼっていく。あとを追うが、スロープをのぼりきったボードは、きりもみをしながら空へ舞いあがる。

☆

波の頂上からサーフボードに両手をのばすが、届かない。巨大な波は低くなり、僕も落ちていく。まわりの波が高くそびえていく。波の谷底から見上げると、ボードは隣の波のスロープに落ち、スロープをのぼっていく。追いかけるが間に合わない。サーフボードは空に舞いあがる。その繰り返しが何度も続く。

☆

電話のベルが鳴って、僕は眠りを破られた。苦しい眠りだった。夜遅くまで仕事をして、そのままオフィスのソファで寝ていた。

僕は、はずした受話器を落とした。受話器を拾いあげ、両手で持って耳に当てた。

「バリー!」

ラリーが叫んだ。

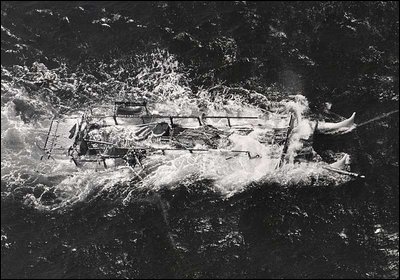

「いま海軍が電話して来た。ホクレアが、ひっくりかえった」

☆

「出発後9日目、北緯10度あたりだ。ホクレアが打ちあげた照明弾を海軍の飛行機が見つけた。転覆から24時間たっていた。生き残った全員をヘリコプターで吊りあげたに違いない。行方不明が何人かいる」

「まさか」

「これからレイモンドを知っていた人たちは言い続けるだろう。まさか、まさか、まさか」

☆

レイモンドを最後に見たのはピアイラグだった。

「転覆したカヌーの船底にしがみついていた私は、まっ白なサーフボードにテイクオフのときのように乗り、波の頂上から空中へ飛んだレイモンドを見ました。それっきりです」

大がかりな捜索が一週間続けられた。行方不明者は、ひとりも見つからなかった。

☆

あの白いサーフボードはいまどこだろう。デッド・カームの海原に浮き、太陽を照り返しているか。波の力でまっぷたつに折れ、遠く離ればなれか。

タヒチに帰るピアイラグとビルに同行した。飛行機の窓から海ばかり見ていた。白いサーフボードはなかった。鈍い銀色に太陽を照り返す重い波だけがあった。

関連する投稿

片岡義男『ベイル・アウト』(1978年)

『ベイル・アウト』は雑誌『野性時代』1978年12月号に発表された。物語では、2人の優れたサーファーの生と死が描かれるが、題名の『ベイル・アウト』とは、彼らを救済するという意味なのだろうか。私は、アランの物語を読みながら、それにふさわしい画像を探すうち、南太平洋のトゥアモツ郡島の無人の環礁に引き込まれた。最後に語られるホクレア号の遭難は、この物語が書かれた1978年に起きたことで、亡くなったのは伝説のサーファー、エディ・アイカウ。実際には、ナビゲーターのマウ・ピアイルグは乗船せず、それが遭難の原因とも指摘されている。

☆ なお、私の文章は、片岡作品の要約で、表現を補うために写真を添えた。『波乗りの島』として1冊にまとめられた片岡作品の全文は、下記の青空文庫ウェブサイトで公開されている。

片岡義男.com全著作電子化計画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?