『砂の器』橋本忍が語っていた幻のシーン

本書「『砂の器』と木次線」を発刊してから半年。おかげさまでたくさんの方々に手に取っていただいています。ありがとうございます!

執筆にあたり、数多くの参考資料に目を通しました。『砂の器』と木次線(きすきせん)、それぞれの成り立ちや両者の関わりを探る上で、どれも非常に有意義なものでしたが、今回は映画の脚本に関する興味深い資料をご紹介します。(以下、敬称略)

クランクイン直後の橋本×山田対談

ご存知の通り、映画『砂の器』の脚本を手がけたのは、戦後日本を代表するシナリオライター橋本忍(1918年生まれ)と、映画監督として『男はつらいよ』シリーズでおなじみの山田洋次(1931年生まれ)です。

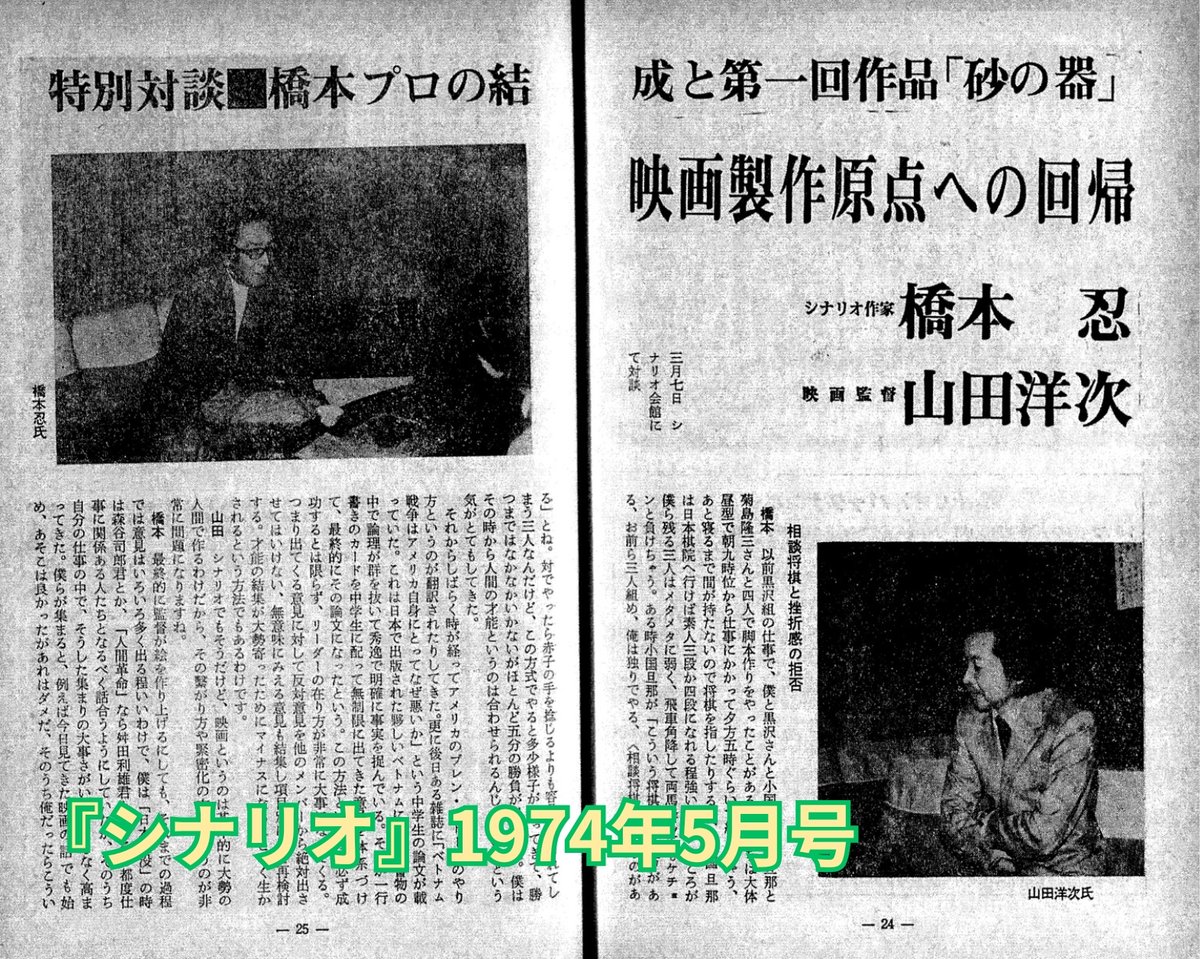

今回ご紹介するのは、この二人が映画がクランクインした翌月、1974(昭和49)年3月に行った対談を採録した記事で、日本シナリオ協会が発行する専門誌『シナリオ』の同年5月号に6ページにわたって掲載されています。

橋本・山田と『砂の器』の関係

松本清張が読売新聞に『砂の器』の連載を始めたのは1960(昭和35)年ですが、この時には早くも映画化の話が持ち上がっていました。すでに売れっ子脚本家になっていた橋本に、松竹の若手社員だった山田がアシスタント的に加わる形で、1962(昭和37)年には島根県の亀嵩(かめだけ)に取材旅行を行うなどして共同で執筆を行い、脚本を完成させました。

ところが撮影が始まった矢先に、当時の松竹社長、城戸四郎が中止を命じ、企画はお蔵入りの状態になってしまいます。その後、紆余曲折の末に、小説発表から14年後の1974(昭和49)年、松竹と橋本らが立ち上げた橋本プロダクションとの共同製作で、やっと映画が作られることになりました。

橋本はプロデューサーとしても『砂の器』の製作に携わったのですが、山田はこの段階ではすでに『男はつらいよ』のヒットで映画監督として一人立ちしていましたので、直接『砂の器』に関わることはなかったようです。従ってこの対談では、山田はほぼ聞き手に回り、主に橋本が撮影に入ったばかりの『砂の器』について饒舌に語っています。

脚本に手を入れ続けた橋本

非常に面白いのは、撮影が始まったこの段階でも、橋本がさらに作品を良くするために脚本に手を加えることを明言していて、しかもかなり具体的にシーンを挙げて、修正のポイントを語っていることです。

本書「『砂の器』と木次線」でもふれましたが、例えば映画のオープニングで子ども(秀夫)が浜辺の砂で器を作っているシーン、そして亀嵩の川でやはり秀夫が砂の器を作るシーンは、この時の対談で橋本が新たに加えるとしているものです。

そして実は橋本はもう一つ、砂の器を作るシーンを考えていました。橋本の発言を引用します。

三つ目は、大阪へ刑事が聞き込みに行って、「子供じゃない、店員です」と言われるあたりから、ピアノの音が聞こえて、東京で和賀英良が作曲しているシーンに繋がる。彼はキイをたたいたり五線紙に書き込んだりしているが、うまくいかなくて行詰りをみせ、五線紙をじっとみつめていたが、やがて顔を上げてマンションの庭へ出て砂の器を作り始める-

なんと和賀英良が砂の器を作るとは!映画をご覧になった方はおわかりだと思いますが、完成した作品にはこのような映像はありません。まさにこの時の橋本の頭の中にだけ存在した「幻のシーン」です。

しかしまあ、この案はボツにして正解だったと思います。なんというか、あまりにストレートすぎて、今西刑事の視点で手に汗を握りつつ謎を追ってきた観客も、一気に興ざめしてしまうのではないでしょうか。

ただ人間、いつも最短ルートで物事の正解にたどり着くとは限りません。ああでもない、こうでもないと絶えず思考を巡らせ、一つでも多くのアイデアをひねり出して、玉石混交の中から最良のものを選び出す。橋本のような一流のクリエーターになるには、そうした粘り強さ、体力が求められるのかもしれません。

映画『砂の器』に関しては、8月下旬に行われた島根・木次線沿線でのロケが終わった後にも、脚本の修正が行われていることが明らかになりました。詳しくは、本書「『砂の器』と木次線」で!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?