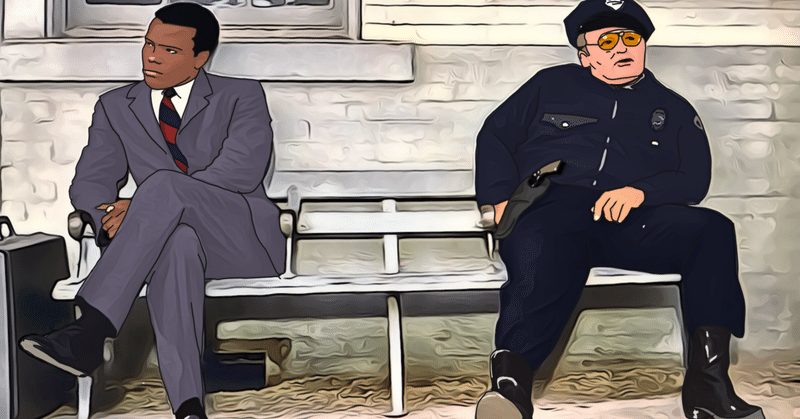

映画「夜の大捜査線」1967年アメリカ

映画監督のノーマン・ジュイソンが、1月20日亡くなりました。

94歳といいますから、大往生ですね。

僕が映画を見始めた頃には、よく名前を聞いた映画監督でした。

この監督の作品だから見たというよりも、面白い映画を見て、監督が誰だろうと思ったら、この人だったということがよくありました。

スティーブ・マッククイーンの「華麗なる賭け」は、都会的で、スマートで、おしゃれな映画でした。

ミッシェル・ルグランの音楽も秀逸。

この映画が当たってから、邦画タイトルに「華麗なる」がつく作品が雨後の筍のようにつくられましたね。

スティーブ・マックイーンといえば「シンシナティ・キッド」も、ノーマン・ジュイソンの作品でした。

「シンシナティ・キッド」で、主題歌を歌ったのがレイ・チャールズ。

レイ・チャールズは、本作においても、主題歌" IN THE HEAT OF THE NIGHT" を歌っています。

ジョン・ボール原作の小説のタイトルで、この曲名が映画の原題でもあります。

1970年代には、「屋根の上のバイオリン弾き」」「ジーザス・クライスト・スーパースター」といったミュージカル大作を作ったかと思えば、「ローラーボール」というSF映画でも、その手腕を発揮しています。

そして、1987年には「月の輝く夜に」という、ロマンティック・コメディで、オスカー監督にもなっています。

とにかくいろいろな分野で傑作をものにしていく手腕は、監督としての力量が一流ということでしょう。

そんな彼のバイオグラフィを眺めてみると、1967年のこの傑作が未見でした。

この人のキャリアで、この作品は素通りできませんので、この機会に追悼鑑賞。

翌年のアカデミー賞作品賞を獲得した社会派ミステリーで、彼の代表作として語られるのにふさわしい作品です。

本作は、黒人差別問題を、正面から取り上げて、しかも、ミステリーとしても見事なエンターテイメントに仕上げた傑作です。

黒人差別問題を扱った映画はたくさんありますが、この映画が作られた時代は、まさに、アメリカで公民権運動が盛り上がり、一大ムーヴメントになっていた時代です。

あのキング牧師が暗殺されたのは、本作が公開された翌年。

この2年前には、急進的黒人解放運動指導者マルコムXが、暗殺されています。

この時代の潮流の中で、あえて黒人差別問題をテーマにした作品に挑むというだけで、この監督の気概がわかろうというもの。

常に新しいことに挑戦しようというエネルギーが、この人の映画作りの原点にはあるような気がします。

旅の途中で立ち寄った南部の街で、殺人事件に巻き込まれる黒人刑事バージル・ティッブス役に、シドニー・ポワチエ。

今でこそ、黒人俳優といえば、デンゼル・ワシントン、モーガン・フリーマン、ローレンス・フィッシュバーン、サミュエル・ジャクソンなど、名優たちが目白押しです。

しかし、1950年代から、60年代にかけて、ハリウッド・メジャー作品で、ちゃんとクレジットされる黒人俳優といえば、シドニー・ポワティエぐらいしかいませんでした。

彼は、1963年に「野のユリ」で、黒人俳優として、初めてアカデミー賞主演男優賞を獲得しています。

この当時は、ハリウッドが黒人問題に向き合おうとする映画の、ほぼすべてにこの人がキャスティングされていたといっていいと思います。

そんな中でも、本作で彼が演じだ黒人刑事バージル・ティッブスは、まさに白眉。

今でこそ、映画の中に黒人刑事が登場するのは、なんの違和感もありませんが、この映画におけるティッブスが、まさにその走りだったといっても過言ではないでしょう。

ミシシッピ州のスパータという田舎町の警察署長ビル・ギレスビーを演じるのがロッド・スタイガー。

南部の町の警察署長だけに、根っこには人種差別意識が強くあるのだけれど、ティブスの能力は次第に認めざるを得なくなるという微妙な役を、巧みに演じていました。

白人と黒人のバディものというと、後の「リーサル・ウェポン」シリーズや、「48時間」などが有名ですが、その原点はまさにこの映画にあるといっていいかもしれません。

本作は、アカデミー賞では非常に評価されています。

作品賞、脚色賞、主演男優賞、音響賞、編集賞の五部門でオスカーを受賞しています。

アカデミー賞には、自分たちの恥部をえぐった社会的に意義のある作品には、エンターテイメントとして優れた作品よりも、賞が与えられがちな傾向があると思っています。

アカデミー賞の良識をアピールするような心理が、自然に働くのだろうと推測するわけです。

「我等の生涯の最良の年」「紳士協定」「地上より永遠に」「波止場」「ディア・ハンター」などですね。

作品賞こそ逃したものの、同じ黒人問題に対して心身に向き合った作品として記憶に残っている作品に、1963年の「アラバマ物語」があります。

グレゴリー・ペックは、この作品で主演男優賞を受賞しています。

「夜の大捜査線」で、脚色賞を手にしたのは、スターリング・シリファントです。

この人は、つい先日、再見したばかりの、1972年作品「ポセイドン・アドベンチャー」の脚色も担当していました。

ついでにいえば、パニック映画の最高峰である、1974年の「タワーリすング・インフェルノ」の脚色もこの人で、シリファントは本作以前にも、「光る眼」というなかなか秀逸な脚本を執筆しています。

1967年の本作が、この人にとっての出世作と言えるかもしれません。

編集賞でオスカーを手にしたのは、ハル・アシュビー。

この名前は、聞いたことがあるぞとチェックしたところ、この人は後に監督になっています。

「さらば冬のかもめ」「シャンプー」「帰郷」が、この人の監督作品。

みんな見てますね。胸にジンと染みる作品の名手です。

オスカーは逃していますが、本作の撮影を担当したハスケル・ウェクスラーも、なかなか印象に残るカメラ・ワークを披露しています。

映画の冒頭の、列車が駅に入ってくるロングショットは、列車のヘッドライトだけの電飾から次第にピントがあってきて、それが列車だとわかるシーン。

電飾にモザイクのような効果を出すために、ハスケルは、金物屋から網戸の網を買ってきて装着したそうです。

よく見ると、線路の脇には残雪が見えて、ここは実際にはアメリカ南部のミシシッピではないということがわかってしまうのはご愛敬。(実際撮影されたのは、シカゴ北部のイリノイ州)

アメリカ南部での撮影を嫌ったのは、主演のシドニー・ポワチだそうです。

実際に、この当時のアメリカ南部の州では、黒人差別が根強く、黒人問題をテーマにした映画など、撮影できる雰囲気ではなかったというのが実情でした。

映画のタイトルにもなっているように、全編にわたって、夏のうだるような暑さを感じさせる映像は、実はまだ雪の残る寒さの中で撮影されていたということですね。

この作品には、スタジオ撮影のカットがありません。

全編にわたってロケーション撮影が敢行されています。

テーマがテーマだけに、本作がヒットするとは思えなかったユナイテッド・アーティストが、製作費を渋ったためです。

しかし、ノーマン・ジュイソンは、それを逆手にとって、徹底的にロケ撮影の臨場感にこだわりました。

映画の中ほど、州境の橋の上を走る容疑者を、遠くからズームで寄ってゆくというヒッチコック張りの撮影がありましたが、これも映画史上初めてズームレンズを装着して撮影したハスケル・ウェクスラーの仕事ですね。

そして、この人の仕事としてもう一つ上げたいのはラストです。

今度は反対に、列車の中にいるティッブス刑事を捕らえながら、カメラがどんどん引いてゆき、最後は列車を俯瞰でとらえる風景になるというダイナミックなカメラ・ワーク。

ハスケル・ウェクスラーは、本作でこそ撮影賞は逃していますが、前年の「バージニアウルフなんて怖くない」や、1975年の『ウディ・ガスリー/我が心のふるさと』では、オスカーをゲットしています。

因みにこの人が教鞭をとった南カリフォルニア大学では、ジョージ・ルーカスなども指導しており、彼の出世作となった「アメリカン・グラフィティ」で、ハスケルは撮影監督を務めています。

さて、本作の主演男優賞です。

実は本作でオスカーを獲得したのは、黒人男優シドニー・ポワチエではなく、白人男優ロッド・スタイガーの方でした。

作品賞を与えておいて、主演男優賞にシドニー・ポワチエを選出しなかったのは、アカデミー協会がやはり日和ったなというのが正直な個人的感想ですね。

あの名演をしながら、シドニー・ポワチエは、ノミネートさえされていませんでした。

しかも、この1967年という年は、シドニー・ポワチエにとっては当たり年で、「招かざる客」や「いつも心に太陽を」にも出演。

「招かざる客」の方でも、主演男優賞にノミネートされたのは、ポワチエではなく、父親役のスペンサー・トレイシーでした。

つまり、作品は認めるけれど、演技者としてのポワチエまでは認めないというのがハリウッドのスタンスだったわけです。

Wiki によれば、実はシドニーポワチエは、黒人たちの間ではあまり評価をされていないと言う実情がありました。

彼の演技は「ショーウインドーの中の黒人」と呼ばれており、あくまでも白人社会に順応した「素直でおとなしく、礼儀正しい黒人」と言われていたからです。

しかし、それでも、当時のアメリカ映画界において、ただ一人俳優として孤軍奮闘していたポワチエが、当時の黒人たちの地位向上にどれだけの影響を与えたかは、推して知るべし。

そんな当時のアメリカ社会への痛烈な批判を込めて、彼が映画の中で、放ったセリフは強烈でした。

「あっちではみんな、あんたのことなんて呼ぶんだい?」

町の警察署の署員たちが、ティッブスを嘲笑しながらそういうと、彼は毅然としてこう言います。

「“ティッブスさん”だ!(They call me Mister Tibbs!)」

彼らは、映画の中で度々ティブスを 、"boy" (黒人への侮蔑の呼び方)と呼んでいたので、このセリフは胸に残ります。

当時の黒人たちは、映画の中のこのティッブスのセリフに、自分の日常を重ねあわせて、大いに溜飲を下げたことは想像に難くありません。

アメリカ映画の名セリフの調査をすると、必ず上位に入ってて来るのがこのセリフ。

シドニー・ポワチエのクールな熱演も、やはりこの作品をぐっと引き締めてはいます。

しかし、それでもロッド・スタイガーのラストシーンの笑顔は、この映画のラストを締めくくるにふさわしい胸にジーンと来る名演ではありましたので、彼の主演男優賞に対して文句をつけるのはやめておきましょう。

本作には、「ワイルドバンチ」や「デリンジャー」でブレイクする前のウォーレン・オーツが出演しています。

うだつの上がらない警察官サムの役です。

見るからに素行不良で、上司のギレスビー所長にも犯人として疑われてしまうような、しがない中年警官の感じは、この人からにじみ出てくる天性のものでしょう。

その彼が、サム・ペキンパー監督に認められたことにより、「ガルシアの首」では、ついに主演を張るまでになるのですから、なかなか感慨深いものがあります。

さて、本作の中で、個人的にどうしても忘れられないシーンがありました。

それは、殺された男の妻が、ティッブス刑事と警察署で対面するというシーンです。

警察署の警官たちが二の足を踏んでいるので、亭主が殺されたことを、ティッブスが夫人に伝ええることになります。

この夫人を演じたのが、リー・グラント。

ショックを受けた彼女に、椅子を勧めとしてディップスが手を伸ばそうとすると、彼女は突然両手を挙げるわけです。

その後の二人の動きが、なんだかとても不自然でした。

ティップス刑事は、なぜか手を胸元に畳んでいます。

「この二人はなにをやっているんだ?」

最初このシーンが理解できなかった僕は、どうしても引っかかってしまい、すぐに見直してしまいました。

そして、「あっ」と気が付いたわけです。

そう、つまりこの夫人は、黒人刑事が自分の体に触れようとしたことに対して、瞬間的に生理的嫌悪感を持って拒もうとしているのだと理解できました。

そして、それに気づいたティッブスも、自分は「何もしていない」ということをアピールするために、すぐに手を胸元にたたんだということ。

これが理解できると、この後の二人のシーンに俄然緊張感が生まれてくるといというわけです。

南部の夫人らしく、黒人を生理的に受け付けないミセス・コルバートは、この後所長に、自分の夫の捜査からこの黒人刑事を外してくれという展開になるのかなと予想するのですが、夫人は聞き取りに来たギレスビー所長に対して毅然としてこういうんですね。

「夫の殺人事件の捜査は、ミスター・ティッブス氏に担当してもらって下さい。さもないと綿工場建設の件は白紙に戻します。」

やむなく署長は、次の電車に乗ろうとしていたティッブスを、駅まで引き留めに行くことになるわけです。

つまり、生理的には嫌悪感を感じてしまうこの黒人刑事が、地元のどの警官よりも優秀であることを見抜いた彼女は、自分の感情には封印をして、理性の判断に従い、ティッブス刑事の能力と人格を認めたという展開ですね。

あるいは、たとえ一瞬ではあっても、紳士的であった彼を拒否してしまった自分に後悔の念があったのかもしれません

これにはうなりました。

僕は人生65年を生きてきましたが、残念ながら肌の色の黒い友人を持ったことはありません。

もちろん海外旅行に行った先々では、普通にコミュニケーションすることはありましたが、名刺交換もLine交換もしたことはありません。

もっぱら、映画やドラマ、もしくはスポーツシーンでの活躍を、テレビやスマホを通じて眺める程度のものですね。

友人のほとんどは日本人というわけですから、自分には人種差別意識はないと言ってはみても、考えてみればそれは、理屈の上だけじゃないのという気がしてきました。

我が国は、同一民族1億3000万人が日本列島の上で暮らしている国ですから、少なくとも人種問題はないと思ってしまいがちです。

しかし、被差別部落問題や、穢多・非人といったような中世にあった身分的な差別は歴史上はあったわけです。

ところが、彼らはみんな姿形のベースは日本人なわけですから、今普通のカッコをして隣にいたとしても、絶対に見た目では、わかりません。

つまり、ビジュアルでの生理的嫌悪感は湧きようがなく、それが湧いてくるとするなら、その人物の氏素性を理性で認識した後のことだと思うわけです。

肌の色が違うという明確なビジュアルの差がある人種同士の差別意識と、日本人の持つ差別意識との間には、決定的な差があるような気がします。

誤解を恐れずに言えば、決定的にビジュアルに相違のある人種間の間に発生する本能的な違和感は、少なくとも、それが理性によって制御され、習慣化されていく環境の中で慣れていかない限りは、なくなるものではないと言うことです。

世界中に人種問題は今だ根強く残っていることは承知の上でも、少なくとも、ホモサピエンスは、社会性という強力な武器を手に入れることで、種として地球上で繁栄し続けてきました。

人種間の争いは絶えずあるにせよ、基本的にはすべての人種が共存するという戦略で、現在の人類は成立しています。

現在も局地的に戦争は続いているにせよ、互いが互いの国の文化やイデオロギーを、それぞれの理性で認め合った上で、国際社会は維持されているわけです。

人種差別のない多様性を認める社会というのは、言い換えれば、それぞれの生理的不快感を飲み込んだ上で、相手を認める社会ということ。

それを理性で引き受けるからこそ、その代わりに、自分の自由も保障され、平和も担保されるということです。

グローバル社会の中で、日本という文化圏から飛び出して、世界中の人とコミュニケーションをとりながら生きている人もたくさんいると思います。

その中には、人種間の間に発生する生理的違和感など、完全に払拭し、世界中のどこの国の文化にもそれなりのリスペクトができるという国際人は、たくさんいてなんの不思議はありません。

世界中のどこの国の人とも、同じ人権を持つ友人として、フェアネスに付き合える人もいるでしょう。

もちろん、そういう人が増えれば増えるほど、地球はさらに住みやすいコミュニティになっていくのだと思います。

その先にあるのは、理性などでコントロールする必要などない、恒久的に平和的社会なのかもしれません。

そうなってしまえばしめたもの。もはや、そこには人種問題など存在しないという理屈です。

しかし、そこに至るまでには、お互いの平和的共存のために、頑張ってもらわなければいけないのは、一人ひとりの理性であると考えます。

これを放棄した人には、平和は訪れません。

世界が人種問題を克服する過程には、アメリカのように、すべての民族が一つの国家の中で共存し、揉まれながら形成していくパターンもあるでしょう。

あるいは、人種同士は一つの国家としてまとまり、その国同士が国際社会の中で認め合うというパターンもあるかもしれません。

いずれにしても、自分の所属する人種を認めてもらうという過程の中には、同時に、自分の不快は飲み込んだ上で、相手の自由も認めるという作業が絶対不可欠です。

これを飲み込めなければ、人類は永遠に戦争をやめることは出来ません。

人種差別問題から、話は大きく膨らんでしまいましたが、正直に白状してしまえば、僕個人としては、自分のDNAの中に埋め込まれている人種差別意識がどれほどのモノであるかは見当もつかないということです。

もちろん、気持ちの上では、自分は差別主義者でないつもりです。

もしも、黒人と友人になれる機会があれば、喜んで握手するつもりです。

黒人に限りません。それが韓国人であろうと、中国人であろうと、ヒスパニック系であろうと、アラブ系であろうと同じこと。

世界中に、自分の友人の輪が広まることに対して、特別な嫌悪はありません。

むしろ、その友人たちを通じて、世界のいろいろな文化を体験できれば、これに勝るラッキーはないと言う思うわけです。

しかし、それがもしも実現したとして、ナマの彼らと触れ合ったとき、自分の中でどんな生理的感情が起こるのかは正直未知数です。

もしも、そんな彼らの1人と一緒に生活をすることがあったとして、自分が素直にその人物の育ってきた文化的背景も含めて一緒に受け入れることができのるかどうかは、実際にやってみない限りは分からないというのが正直なところです。

若い頃母親に言われたことを思い出します。

「どんな人と結婚してもいいけど、クロンボだけはやめて。」

彼女が人生の中で、黒人と接点がなかったことは、息子として断言できます。

その彼女が、どんな先入観を持ってそれを言っていたのかは不明です。

ただ彼女の場合のそれは、理性ではなく、ただ単に生理的なものに過ぎないということだけは想像できます。

彼女の場合は、理性でそれをコントロールできなかったということでしょう。

ならばハル・ベイリーやビヨンセのような黒人美人を嫁にするといって、今は亡き我が母親に合わせてみたらどうなるか。

その時我が母がどんな生理的反応が起こすのかは正直まったく想像がつきません。

そんなわけで、自分の人生の中で、黒人との接点がない以上、自分には人種偏見や差別意識は、一切持ち合わせていないと言う根拠のない見栄は張らないことにします。

言えることはただ1つで、人種こそ違いますが、私はあなた達とより良いコミニケーションをしていきたいという、心の用意だけはありますということだけ。

黒人たちの多くは、暴力的で自己中心的な白人たちの文化の中で、人種まるごとが、奴隷として従属を余儀なくされてきたという不幸な世界史上の不幸な歴史があります。

現在ある黒人人種差別問題のルーツは、すべてそこに起因するといっても過言ではないでしょう。

つまり、身体性や芸術性などの文化レベル、知能など、なに一つとっても、生物学上で、他の人種と比べて黒人が劣っているものはなにもないということです。

それは宗教的見地から見ても同じ。

世界中のどの宗教を見ても、彼らが宗教的に認められていないと説いている教典は存在しません。

もしも、違う人種に対して生理的嫌悪感を持つということが、DNAに組み込まれた人間の生物学上の本能なのだとしたら、人種問題を解決する方法はたった一つです。

それは、違う人種に対して抱いてしまう違和感は、誰もが知性と理性でコントロールしなければならないということ。

そこに多少の不快感が伴うことがあったにせよ、少なくとも武器を持って殺し合うよりははるかにましなはずです。

黒人であるティッブス刑事に生理的嫌悪感を感じてしまったミセス・コルバードは、自らの理性をコントロールして、彼の能力をこの事件に向けさせることで、事件を解決に導くことに貢献したわけです。

個人的には、ここにこそ、この作品を通じての最大のメッセージが込められていたような気がする次第。

人種問題は、それが人間の本能に根ざした問題である以上、綺麗事では絶対に解決できない問題です。

さて、最後にもう一つ興味深い話題を。

映画が作られた1967年は、アメリカ映画界で、幅を利かせていたヘイズ・コードに真っ向から挑む映画が、ヒット作となって公開され始めた頃です。

「俺たちに明日はない」「卒業」といった作品が、それまでの映画界のタブーを打ち破り始めていました。

当時のヘイズ・コードでは、黒人主演の映画が禁止されていたわけではありませんでしたが、白人と黒人の恋愛を描くことはタブーでした。

本作では、ティッブス刑事が恋愛することはありません。

ですが、主演のシドニー・ポワチエは、1976年に白人女性と結婚しています。

その相手は「冒険者たち」のヒロインだったジョアンナ・シムカス。

とかく離婚することの多い映画スター同士のカップルの中にあって、この二人は、人種の壁を越えて、生涯伴侶であり続けました。

ちなみに、本作で音楽を担当したクインシー・ジョーンズも、実力派黒人ミュージシャンとしてなかなかお盛ん。

彼の場合は、愛人も含め、4度結婚した相手はみな白人女性。(最初の夫人だけは未確認)

彼が58歳の時に結婚した相手はナスターシャ・キンスキーで、結婚当時の彼女は30歳でした。

この映画に携わたった二人の黒人が、成功してからの伴侶として、共に白人女性を選んでいるんですね。

彼らははたしてそれで何を埋めようとしたのか。

そこにあったのは純粋な愛情なのか。

人種の壁を越えたいと言う彼らの願いだったのか。

黒人としてのコンプレックスを解消するための手段だったのか。

そしてそれが、最終的に二人にどんな人生をもたらしたのか

白人でも黒人でもない、肌の黄色い人種の1人として、そんなことを考えてみるのも一興かもしれません。

改めて名監督ノーマン・ジュイソンの冥福を心よりお祈りしたいと思います。

合掌。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?