ポーランド国立放送交響楽団×マリン・オルソップ×角野隼斗(山形公演)

9月18日、初日の川口公演から10日後。ツアーファイナルの前日となる山形公演にも行ってきました。

初日と同じプログラムなので、数公演を経て変化したと思われる彼らの空気感や音楽の印象を書こうと思い立ったものの、会場について、公演前後のできごと、かてぃんさんの音楽性や人物像についてなどアレコレ語っています。正直コンサートレポートの体を成していないかも。

というわけで、音楽の感想だけに興味がある方は目次から【開演から終演まで】を選んでお進みください。(ここも脱線して語っていますが……)

二回目前提の記述もあるので、初日の感想に目を通してからのほうが楽しめるかもしれません。

なお、ホールや座席位置(川口7列目、山形2列目)の違いに加え、私自身の心境もおそらく自覚しているより変化があると思うので、初日との比較を含め事実そうだったというより、そう聴こえたんだな、そう見えたんだな、くらいで捉えてください!

山形テルサの話

今回のツアーで唯一の東北開催地。会場の『山形テルサ』は客席数806席で、全11公演中で一番小さなホール。

初日の川口は行こうと決めたものの、感染症の状況次第で首都圏の公演には行けなくなる可能性があったため、自宅のある栃木県からアクセスの良い山形もチケットを取ることにした。

テルサはシューボックス型(靴箱のような四角い)ホールで、ちょうど1年前、初めて角野隼斗のショパンを聴いた浜離宮朝日ホールと同じ形状をしている。なのでその時のことも思い返しながら1年の感慨に浸れそうなこと、しかもこの形のホールでオーケストラを聴くのは生まれて初めての経験になるので、ぜひとも訪れてみたかった。

(浜離宮の感想はコチラ)

テルサの音響設計は、NOSPR(ポーランド国立放送交響楽団)のホームであるカトヴィチェのホールと同じ永田音響設計が手掛けているとのこと。

今回のツアーでいうと

・サントリーホール(東京)

・シンフォニーホール(岡山)

・グランシップ(静岡)

などが同社によって音響を整えられているようだ。

(注:グランシップのみ同施設内の別ホールにリンクしています。施工実績には中ホール大地との記載あり)

同じといっても、ホールごとに大元の設計者も出資者も違うので、何もかもが同じというわけではもちろんないが、楽団のホームと同じというのは、やはりどこか嬉しい。

木材をふんだんに使用しているテルサホールは、始まる前からとても居心地がよかった。開演前も紙の音や話し声などがあまり雑音に聴こえなくて、まずそこが良かった。居室というにはあまりにも広いが、自宅の茶の間でくつろいでいるときのような落ち着き。たいていの住宅と同じ四角い空間であることと、壁面の木材や形状によって『木の家』のようになっているのかもしれない。

1年前、10月のショパンコンクール本大会直前の浜離宮では、ステージの上にピアノが一台、ぽつんと置かれていた。その浜離宮より少し大きいホールだが、1年後の今はピアノを囲むオーケストラのセッティングがされている。

まるで凱旋だ、と思った。初日も思ったことだが、浜離宮と視界の画角も同じ感じだったので、記憶が重なって胸が熱くなった。

いざ開演すると、木の家は素晴らしい音楽ホールへと変わった。座席は中央エリア右端の前から2列目。オーケストラの鑑賞にはやや不向きと言われがちな位置でありながら、前方からガンガン聴こえてくるという印象はなく、音の真ん中に座っている感覚で聴くことができた。ピアノとヴィオラが近い席だったので、そこはさすがに目の前から聴こえる音も大きく聴こえたが、それもはじめのうちだけだった。人間の聴覚は面白いもので、丁度良いバランスになるよう補正がかかり、じきに音楽の中に溶け込んでいった。

響きをホールの響きと感じさせない自然な、それでいて丁寧な音作りが感じられ、耳元で囁くようなppや、楽章終わりなどのオケのffに包まれる絶妙な快感があり、白檀やスズランといった清楚な品のある香りに例えたくなった。

「このホール、好き」

ピアニスト沼な上にホール沼にまで片足を突っ込んでしまった感が否めない。人の耳はこうして我が儘になってゆくのだろう。

会場の前でオケメンと会えた話

山形駅からほど近い会場には、開場時間の少し前に到着した。すると、建物のそばのベンチに可愛らしい外国人女性が座っていた。オケの方かもしれない! 緊張に胸が高鳴った。普通なら休憩中に話しかけるのは……と躊躇って通り過ぎるところだが、相手は一生会えないかもしれないポーランドから来た音楽家だ。もしオケメンだったら一言だけ来日公演のお礼を言って立ち去ろう、そう思い勇気を出して話しかけた。

すみません、今日ここで演奏する方ですか?と、小学生の習いたて英会話のような語彙力で声を掛けると、人懐っこい笑顔で「YES!」と答えてくれた。オケメンだ!

初日の川口が素晴らしかったこと、今日も新幹線で来ましたと伝える。すると喜んでいただけたようで一段と表情が明るくなり、「私も毎公演がエキサイティングで楽しい、日本のお客さん素晴らしい、でも明日で終わりだからとっても寂しい」と話してくれた。楽器を尋ねると「ヴァイオリン」と教えてくれた。開場時間なので入ります、ありがとう、と伝えると「楽しんでね!」と返してくれた。

始まる前にオケメンに会えたことで、この日の公演がより楽しみになった。(でも私の席からはヴァイオリンは遠く、彼女がどこに座っているか確かめることはできませんでした……とってもチャーミングな方でした)

開演から終演まで

蜂の巣をつついたような騒然とした入りから始まるバツェヴィチ作曲『序曲(Ouverture for Orchestra)』

テルサの項で触れたように、チューニングで楽器の音が鳴った瞬間から別空間のような音楽ホールの音響が立ち上がり、「来てよかった!」と心の中でガッツポーズをした。その音響の効果なのか、連日の大盛況に興が乗っているのか、はたまた初日より楽しむ余裕が自分にできたのか?(おそらく全部)しばし目を閉じると、ステージの上で大勢の役者たちが動き回っている演劇の上演が浮かんで、音楽から映像が飛び出す立体感に高揚した。とはいえ、この距離で目を閉じていては勿体ないし失礼かもしれないので、瞼をあけてステージに目を向けた。

真剣でありながら、とても晴れやかな、柔らかい表情がそこにあった。SNSで垣間見ることができたポーランドでのリハーサルや、初日の演奏からも、彼らのフレンドリーな雰囲気、角野との相性の良さを感じていた。そこから更に、この日までの9回の公演で日本や観客に対しても心を開いてくれているのが、表情からも音からも伝わってきた。

↓↓↓ポーランドでのリハーサル↓↓↓

9月から始まるポーランド国立放送響 & Mo.マリンオルソップとの日本ツアー。リハからもの凄い刺激でした。本当に光栄です。頑張ります!!

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) August 20, 2022

Looking forward to the tour!!!@NOSPR_official @marinalsop pic.twitter.com/W0LCtaIMpF

オルソップは背を向けているので表情はあまりよく見えなかったが、この日もリズムを刻んで弾む体から音楽があふれていた。相変わらず右へ左へと体を動かし、細やかなタクトと左手が細やかに踊って、それだけでもう楽しくなる。とにかく中心にオルソップが居たら、もうそれだけでオーケストラは歌い踊るのだ。実は、このことを確信するに至る出来事が終演後に起こるのだが、それは後述の項に残しておこうと思う。

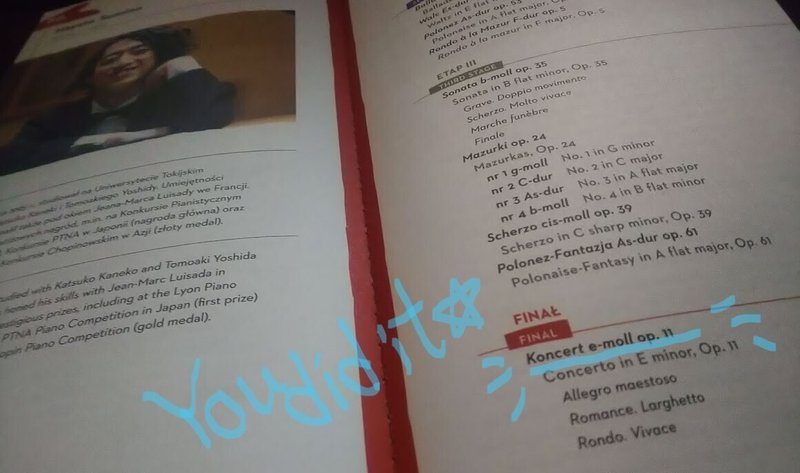

そして角野が加わってのショパン作曲『ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11』が始まった。

この日の前奏では、1年前の浜離宮でのことや、川口での演奏を思い浮かべたり、自分が行っていない会場の感想ツイートなどを思い出しながら、オケの皆さんを見ていた。といっても前列できょろきょろと首を振るわけにもいかないので、可動域を狭めて主にピアノと視界に収まるヴィオラやチェロのあたりを。一部の角野ファンの間で人気のノリノリなコントラバスの方は、ちょうどヴィオラの方と重なって残念ながら最後までほとんど見えなかった。しかしノリノリなので時々視界の端に少しだけ頭が見えたりして、今日もノリノリだなと嬉しくなった。

ピアノが始まるまでの間、角野はオルソップを見ていることが多かったように思う。初日はもう少し、正面を見て呼吸を整えているような時間の割合が多めだったと思う。

初日との違いは、角野の1音目からも感じた。

角野の奏でた最初のフレーズは、絢爛な美しさの中に、陶器が割れるような険しさと混濁があった。一瞬、調律が? とも思うような歪みの和音。苦い音だった。『追憶』の、弦をひっかく自傷行為のかわりのような、あの仕草を思い出した。演劇的で、いきなり心に剝き出しの激情がなだれ込んできたと感じ、思わず身構えた。(実際に調律がおかしかったわけでも、ミスタッチがあったわけでもないです、念のため)

初日にこのような感想を持ったフレーズは、普遍的で正統派でノーブルな演奏に変貌を遂げていた。打鍵に一切の迷いも躊躇いもなく、強い意志と確信が漲っていると感じた。初日の、内なる叫びの発露のような人間臭さは感じなかった。もちろん、あの日のあの赤裸々な音は最高にエモーショナルで、どんな音より私の胸に刺さったのは間違いない。しかしこの日の演奏は、王のように凛々しいコンサートピアニストの音がして、えもいわれぬマジェスティックな空気に息を呑んだ。完全に服従するしかない音だと思った。

初日に聴こえたオーケストラの音楽は、ショパンコンクールを追憶し浄化、昇華しようとする角野を包むような慈愛を感じ、どちらかと言えば聴衆に向けてよりも角野のために演奏されているように思えた。角野の演奏も一、ニ楽章は自分の内面やショパンに向けてというような内省的、内向的なベクトルだったように感じたし、あの時はステージの上で起きていることを聴いている、観せてもらっているという感覚があって、そこには、角野隼斗がこんなにも大切にされている、という大きな喜びがあった。

それは初日のあの日、一番そうあってほしかったコンチェルトの姿だった。

そして、私にはもうひとつ、その先にあると信じた、聴きたいコンチェルトの姿があった。

この日の音楽は、まさにそれだった。自信にあふれ堂々としていて、色彩と祝祭に彩られ、観た者、聴いた者が静かに湧き上がる興奮で頬を紅潮させるような……。やはり凱旋だ、と思った。

凱旋といっても、勝ち誇って傲るではなく、聴衆のためにある音楽だった。自分のためだけにあるような錯覚さえ起きそうなほど、全部がこちらへ向かってきて心に入ってくるような感覚。

オケの1曲目で感じたオープンなフレンドリーさが、ショパンでも続いていた。前奏からずっと、ショパンの曲の持つ雰囲気とは別のところで、音楽家たちの心がとても軽やかに感じられ、聴衆に向けて開かれた演奏というのはこういうことなのか、と。

角野もオケもオルソップも、皆で楽しもう、音楽を聴衆に届けよう、と自然と気持ちがひとつになっているようだった。

ここで言うフレンドリーや軽やかというのは、決してカジュアルダウンしているという意味ではない。心理的には第一礼装の王族や皇族が自分にだけ微笑みかけてくれているような、非日常のフレンドリーだった。

想像でしかないが、おそらく初日以外の、2日目以降の延長線上にある演奏なのだろう。心境が変化したグラデーションの変わり目は、初日の二楽章終わり頃だったと思う。きっとこれが『完結』した角野の表現したかったショパンだ。『歩調を分けた二人の角野隼斗が同じ時を刻み始め※』、回を重ねるごとに自信も重ねてきたのだろう。このあとも絶え間なく凛としたノーブルが漂っていた。オーケストラとの調和も、何もかもが優雅で美しかった。緻密で丁寧でありながら、計算に縛られない自由さと豊かさ。最新が最高の角野隼斗の『最高』を、この日も更新していた。

(※初日レポ参照)

昨日の演奏、初日の1、2楽章にあった内省的、内向的なベクトルじゃなくて、ショパンの持つ蔭はきちんとしつつも外に向かうオープンな音でね、柔らかくて温かくて強い光の音だった

— 寿 すばる٩(ˊᗜˋ*)و (@kotobukisubaru) September 19, 2022

心の雲が晴れたクリアな音

ピアノ自体もネアカさんだったから、弾いてるかてぃんさんも更に楽しかったんじゃないかな

『角野の表現したかったショパン』について、少し書いておきたいことがある。この日のコンサートの感想から少し離れるが、角野の(ショパン以外も含む)ピアノ協奏曲について「YouTubeでいろんなことしている割に思っていたより普通」という(クラシックファンらしき方々の)感想を目にすることが度々あった。今回もいくつか。確かに角野のクラシックは逸脱しない。しかし角野のクラシックが「普通」であることは、私から見れば自然かつ最重要なことで、それこそが今の角野隼斗のクラシックだと、思っている。

角野の言う『クラシックはかっこいい』のかっこよさは、我を前面に押し出したタッチで圧倒することではない。クラシックをかっこよくアレンジした上で、どうだかっこいいだろ! とするものでもなく、本来のクラシックが持つ圧倒的な美学を以て伝えようとしているところにあると思う。

更に言えば、角野の考えるジャンルの垣根を超える、壊す、とかいう話も、あるべき流儀を壊して混濁させることではない。

角野が壊したいとすれば『クラシック音楽や伝統』のほうではなく、我々の中にある『クラシックは難しい』とか『堅い、真面目、眠い』などの『固定観念』や『イメージ』のほうではないだろうか。

それも、言葉の通り壊すという一方的で粗暴な方法でやりたいなどとは思っていないだろう。

現象としてあるのは、角野隼斗という存在が越境する、それだけだ。それぞれのジャンルの中に入れば、角野はそのジャンルの魂をなによりも尊重する。そして音楽の歴史は、角野隼斗という若者ひとりが何か変わったことをしたとして、そこが特異点になることはあっても、根幹を揺るがされるほどヤワではないのだ。

音楽というものは、未完成な若者が一人ちょっと越境して暴れたくらいで混乱したり、ましてや崩壊するものではないのだ。(中略)角野はおそらく音楽の歴史の中で、特異点として刻まれると思う。それは分岐点なのか、合流点なのかは角野のあとに続く音楽家が生まれてみないことには分からない。けれどクラシックも、ジャズも、きっと角野隼斗という小さな人間ひとりのポイントなどただの通過点として、脈々と続いて行くのだと思う。どんなに偉大な大作曲家もそうであったように。音楽とは、歴史とは、きっとそういうものだ。

https://note.com/subano/n/nde437c5ad2cf

もちろん、クラシックをアレンジすることもまたクラシックであるわけで、そういうものを入口としてYouTubeで提供したり、アンコールやソロのコンサートで披露することができるのも、角野の良さであり強味であると思う。

また、わかりやすい越境行為としては、フジロックにおけるアレンジなしの英雄ポロネーズであったり、今回のツアーでのソリストアンコールのジャズアレンジがあったりするだろう。これは異ジャンルの者が聴けば確かに新鮮かもしれない。

この新鮮さをコンチェルトに求めて足を運んだコンサートで「思ったより普通」と感じてしまう観客がいることは、お互いにとっては少し不幸なことかもしれないとも思いはする。

が、今の角野はひとまず意識的に分けているのではないかと思う。クラシックに対する角野の姿勢は、衣装の観点から見ればよくわかる。基本的にコンチェルトはボウタイのタキシードだ。ショパンコンクールに参加していた頃、角野は『自分のショパンは思っていたより正統派だったようだ』と、初めて認識したようでもあった。その上で、現在も正統を磨いているように感じる。

それは、現在の角野が『自分の演奏が誰かの初めて(のショパン)になるかもしれない責任』を担っているからでもあると思う。

この挑戦を通して、(ショパンの)音楽の魅力を世界中の人に届けられたならば冥利に尽きます。ただ心に突き刺さる感動できる音楽を広めたいと僕はずっと思ってきました。そしてそれはポピュラリティを持つ者の責任でもありました。

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) October 17, 2021

これはショパンコンクールのファイナル進出者発表のあとで出された連続ツイートの中のひとつ。ここでいう『ポピュラリティを持つ者の責任』は、当時、一部のショパコン視聴者から『人気があるって自分で言っちゃって』のような印象を持たれてしまうことがあり、非常に悔しかった。真意はそうではない。角野は研究畑の出身者であり、自身がどういう立ち位置の存在かというのを客観的に見て『ポピュラリティを持つ者』であるという意味であって、決して俺は人気者だと言いたいわけではない。YouTubeのチャンネル登録者が100万人を超えてなお、角野は未だに自身の人気についてかなり謙虚だ。

国際フォーラムで5000人の観客を目の当たりにしたときも、すごいですね、と、他人事のように驚いていて、全員あなたの客ですよ! とツッコミたくなったのを覚えている。角野の人気がコ口ナ禍で急上昇したことで、ネットの向こうの観客が見えにくかったことにも起因しているかもしれないが、角野はデジタルネイティブ世代であるから、YouTubeのチャット欄やTwitterのコメントから体温を感じることができる世代でもある。なので必ずしもそこは理由にはならず、YouTubeの1000人単位のコメントに目を通して返信ができるほどのキャパシティーを備えているからというほうが大きいように思う。謙虚で器の大きな人物なのだろう。

角野はいつも自分の言葉で話そうとする。私は角野のこういう誠実さがとても好きだ。ファンの中では朴訥と表現されることも少なくない。自身の心に正直な角野の言葉たちは、心と心がドアtoドアで繋がるように、私やファンの心には深く深く刻み込まれる。しかし誰かの心に深く刻まれる言葉というものは、誰かの心には全く届かないどころか、意味を違えて届いてしまう諸刃の剣のようなものなのだ。それが大切なことであればあるほど、限られた文字数で簡潔に伝えようとするときに、やや誤解を受けそうな内容になることがままある。ゆえに万人向けな、それなりに伝わる定型文が存在する。この時も、他の参加者が定型文をうまく応用した謝辞を述べる中、角野は自分の言葉で書いているのが印象的で、言葉の端々に角野の想いを感じ涙したが、上記したような誤解も生じてしまったようだ。

これと同じ意味合いのものを、インスタグラムには英文で投稿していた。

As a "popular" pianist on social media, I had a responsibility.

I always tried to be Chopin and be natural with music because my performance could be someone's “first” Chopin. It would be a great honor if I could bring the charm of Chopin's music to people all over the world.

(自動翻訳:ソーシャル メディアで「人気のある」ピアニストとして、私には責任がありました。私の演奏が誰かの「最初の」ショパンになる可能性があるので、私は常にショパンであり、音楽に対して自然であろうと努めてきました。 世界中の人々にショパンの音楽の魅力を伝えることができれば、とても光栄です。)

英文では、カッコがついて『ポピュラリティを持つ者』が客観視されており、こちらのほうが角野の意図として伝わりやすいと思った。しかしこちらは英文なこともあってか、Twitterほどには国内の視聴者に伝播しなかったのではないかと思う。

脱線が長くなったが、つまり『誰かの「最初の」ショパン』は、角野にとって、純然たる正統なクラシックでありたいと、そういうことなのではないかと、(勝手に)思っている。ちなみに私は角野を知って間もない頃のYouTube Liveでショパンの英雄ポロネーズをリクエストして、バッサリ断られた経験がある。角野はそのとき、『そんな気軽に弾ける曲じゃないんですよ』のようなことを言っていたと思う。後に、角野は英雄ポロネーズを『特別な曲』のようにもどこかで語っていた。今や角野の十八番ともいえる曲だが、こんなふうにずっと大切に、真摯にショパンと向き合ってきたのだ。

その意味で、この日(と、おそらく今ツアーを通しての全公演)のコンチェルトは、角野の思い描く『誰かの「最初の」ショパン』の責任を全うしていたと思った。それでいて、私から見れば全く『普通』ではなかった。二楽章の音と時間の流れが丁寧に織り成す綾は、本当に素晴らしかった。初日の、今までに聴いたことのない甘やかで優しい雰囲気はそのままに、あの日、ショパンと二人きりだった部屋の窓とカーテンが開いて、鳥のさえずりや、遠くで誰かが歌う声、馬車の往来、木々の薫り……いろいろなものがそよ風に乗ってくるような、淡くも多彩な色使いで描かれていると感じた。

続く三楽章の躍動と推進力も、初日を遥かに上回っていた。この日の三楽章は角野の音がオケを率いているようでもあった。私が感じた王のような絶対的な存在感を、オケも感じていたのかもしれない。角野と音楽を奏でるということへの喜びにあふれていた。角野は小鹿てぃん(チャラン・ポ・ランタン小春さん命名)が大鹿になって跳ね回っているようにも聴こえて、駆ける鹿(角野)が大地を踏みしめる度に足跡から花(オケ)が咲くような命の躍動が鮮烈だった。

角野もオケも、とても流暢に対話していて、揺らぎも抑揚も緩急も、どちらがどう出ても仕掛け合える空気。王にも例えたが、まるで友達同士で即興セッションしているかのような自由さがあって、肩の力が抜けた自然さと、まだいける、もっといけるという疲れ知らずの溌剌さに魅了され、終わりの寂しさなど忘れて夢中で聴き入った。

この日は、初日よりもポーランドの語感や舞踏感を多く感じた。三楽章は特に。私自身が初日にプログラムを通して聴いたことによって、ショパンやポーランドのリズム感を、頭でなく体で感じられるようになったことも関係していたかもしれない。踊りだしたくなる体をおとなしくさせておくのが大変だった。

角野が足でリズムをとったり、腿の上で手が踊っているのが見えるたび、無性に羨ましかった。

(余談:オケアンコールを舞台袖で踊っていたという最終日の感想を見かけて、私も踊ればよかったと思いました。踊りませんけど笑 いつか客席も踊っていい舞踏系クラコンやってほしいです)

角野の考えや音楽性は、過去のインタビュー記事などを見ると、現在とは少し違っていたりもする。もちろんそれは、同じ物事を同じように発言しても、文字を起こす人間の少しのニュアンスでも変わるものではあるから、一概に過去と考えが変わっている、とも言えない。しかし過去からの現在もここからの未来も、様々な人や音楽と出会うことで変化するものだとも思う。

クラシックを楽しむファンが増えるにつれ、『誰かの「最初の」ショパン』としての責任の果たし方も、次のフェーズへと進んでいくだろう。もしかしたら来年はもっと角野化したコンチェルトになっているかもしれないし、ならないかもしれない。いつかもっとラフな衣装で弾く日も来るのかもしれないし、来ないかもしれない。それはきっと、まだ誰にも、もしかしたら角野自身にも、わからない未来だ。今の角野も最高だが、そんな変化を、これからも聴き続けていきたいと思う。

そして、ここまで『最初の』と繰り返し書いてはきたが、もちろん角野は初めて鑑賞する人に向けてだけではなく、全ての人に向けて音楽を開いて、ひとりでも多くの人に音楽を届けたいと思っているからこそ、第一線で活躍する共演者たちや、音楽を専門的に学んだ教育者や演奏家から私のような聴き専までいる幅広い観客の心に響き、また共演したい、何度でも聴きたい、と強く惹きつけるのだと思う。

ちなみに、オケメンが三楽章をどんな気持ちで演奏していたように見えたかというと、髙木凜々子さんのこの感じに近かったと思う。さすがに曲調もシチュエーションも違うのでここまで超笑顔ではないが、角野に触発されて音楽が体から溢れてくる喜びは、まさにこれだと思った。

日替わりのソリストアンコールは『きらきら星変奏曲』。

きらきら星とわかると、客席から短い拍手が起こった。

コンチェルトでのピアノの音が、クリアでネアカな性格をしているように感じ、きらきら星が似合うのではないかと思っていたので、この選曲は嬉しかった。本当にきらきらしていた。なにより……この曲は初めて生の角野隼斗を聴くことができた時のアンコール曲だった。コ口ナ禍で何度もチケットを手放してやっと聴けた初めての生音を思い出したりと、コンチェルトで感情がMAXまで振り切れていたのに、更に畳みかけられた気分だった。(去年の2月、桐生の感想はコチラ)

ソリストアンコールが終わり、拍手のときにヴィオラの女性と目が合った。彼女は、席を立って拍手をする私に微笑みながら、鍵盤を弾く真似をして角野を讃えてくれた。他のオケメンも大盛り上がりで、毎日アンコールを楽しみにしているというのが本当によくわかり嬉しかった。

ソリストアンコール、毎日変えてたらオケの人たちが楽しみにしてくれるようになっていてうれしい

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) September 14, 2022

そういえば、拍手の際に客席をチラと振り返ると、スタオベする人はあまり多くはないように思えた中、座ったままで山響のグッズと思わしきブラボー手ぬぐい? を振っている男性客がいた。個人的にはグッズ系を用いての応援は控えたいほうであるが、地元のクラシックファンからの応援は嬉しかった。いつか山響との共演もあってほしいと願う。

休憩のあとの交響曲は、この日もブラームスの1番。

このオケの『新世界より』も聴いてみたかったが、これも選んだ会場との縁。(ソリストアンコール以外)まるきり同じプログラムというのも、理解が深まって良いものだった。個人的にティンパニーの方がオルソップを見るところが気に入っていたが、ちょうどオルソップと被ってほとんど見えなかったのは少し残念だった。しかし音楽はというと、これもまた更に聴衆へと開かれていた。

チェロの女性は顔をしわくちゃにして隣の男性と笑い合っていた。海外のオーケストラは割と、こうなのかもしれない? 詳しくはないのでそこのあたりがわからないが、独身の頃よく観ていたウイーン・フィルのニューイヤーコンサートより笑顔だった。もうとんでもない祝祭感。角野はコンサートでの興奮を『アドレナリン出まくった』と言うが、この時のオケメンは演奏も表情もアドレナリン出まくりのコンサート・ハイな状態に感じた。休憩を挟んでもショパンの三楽章のリズムが体中を駆け巡っているようだった。それでいて浮つかない、抑制の効いた演奏がさすがだった。

最終楽章の終わりでオルソップが『さあ、大地を揺るがせ!』と言わんばかりに腰を落として低い位置で指揮をとると、音の厚みが増して空気が膨張するように感じた。初日同様、決して大爆音ではなかったが、今日と明日で日本ツアーは終わりだから思い残すことなく弾くぞ! のような気持ちが渾身の演奏になって届いたように感じ、思わず感極まって涙があふれた。角野のショパンでは泣かないで、むしろ楽しかったのに。いや、これだって、楽しかったから泣いたのだ。

アンコール(めちゃくちゃ踊りたかった!)のあとも満場の拍手で、この日もステージからメンバーが全員捌けるまで観客の見送りが続いた。オケメンも笑顔で手を振ったり、ハートサインや投げキッスで応えてくれた。

オルソップやNOSPRが次に来日したら、また聴きに訪れたい。その時は再び角野隼斗を指名してほしいが、そうでなくても。

帰りの山形駅での話

なんと! 指揮のマリン・オルソップを駅のホームで見かけ、会話することができた。一生分の運を使い果たしたかもしれない。

ホームに着き、待合室で時間を潰そうとドアを開けると、ドアのすぐ横にオルソップが座っていた。会場の前で会ったヴァイオリンの女性と同じく、今、伝えなければ一生会えないような人である。意を決し来日の感謝を伝え、初日と今日のコンサートに行きとても感動したと伝えると、『ありがとう、私も嬉しい』と。

オルソップは私の目をまっすぐ見つめ、拙い英語に何度も相槌を打ちながら話を聞いてくれた。瞳に吸い込まれそうだった。悩みも何もかも打ち明けてしまいたくなるような、心が溶かされ、魂がゼロ距離になる感覚。これが、名指揮者の魅力かと、一瞬で惹かれた。オーケストラやソリストが自身の音楽を安心して委ねることができるかどうかは、もしかしたら音楽性の前に対面した瞬間にほとんど決まってしまうのかもしれないとさえ思った。あの魅力は、もはや魔法だった。

オルソップが『台風が心配』と言っていたので、台風が離れることを願ってます、と伝え、待合の外へ出た。興奮に任せて話しかけはしたものの、そのまま同じ空間に居続けるのは心臓に悪すぎたからだ。

しかし、待合室から数mほど離れたところにある自販機でお茶を買って飲んでいたら、驚いたことにオルソップが中から手を振ってくれた。

見ると、オルソップの正面のシートにいた人がいなくなっていたので、戻って座ることに。そこから特に会話とはならなかったが、私は気になってチラ見してしまい、結果、また目が合ってオルソップが肩を揺らしてリズムをとる真似をしてくれたりと、過分なファンサービスをいただくこととなった。

申し訳なさと嬉しさが同時にやってきて、スマホに目を落としても何を見ているか定かでないような時間を過ごした。

オルソップは、この時の私を含め『来る者』に更に優しいのかもしれない。クライバーンでのことを思い出す。参加者ごとに映される演奏前後の舞台袖で、オルソップは皆に優しかった。それでもコンクールというセンシティブな場であるためか、オルソップのほうからいくことはあまりなかった。そんな中、後に優勝者となるユンチャン・リムはオルソップとの会話やスキンシップをふんだんに交わしていた。会話は聞き取れなかったが、「緊張します」「大丈夫よ、あなたはやれる」のような雰囲気だった。その微笑ましい様子を、私は時折、角野とだったらどうかと、重ねて見ていた。

いざ蓋を開けてみると、角野は、ユンチャンと同じかそれ以上、もう子供の頃から親しい関係のような親密さで接していた。人懐っこい角野と、ゼロ距離のオルソップは、きっと本当に相性が良かったのだと思う。

オルソップの人柄に触れることができたことで、このコンサートツアーの温もりがなんであったかが、分かった気がした。初日の包容力も、この日のオープンさも、このオルソップが中心にいるからだと思った。そして音楽にも人にも垣根のない角野と、フレンドリーなNOSPR、このメンバーだからこそあの演奏ができたとも。

いつかまた、このメンバーで。願わくば次はポーランドやアメリカの観客の前で。その様子を、SNSから応援したい。そう強く思う。

おわりに

これを書いているのは最終日も終わった数日後。

山形での素晴らしい演奏と奇跡のようなふれあいに、行ってもいない最終日の興奮と多幸感が被さって、幸せすぎてしばらくボーっとしていました。『胎動』のMVが公開されたり、来年の全国ツアー告知もあって、かてぃんさんから息つく暇もなくワクワクが届く毎日、最高!

コ口ナ禍の来日ツアーを無事に全公演開催できたこと、本当に良かったし、かてぃんさんツアーが終わったあとも元気そうだし、NOSPRの皆さんも無事帰国できて、本当に本当に良かった! 絶対また会いたい!

いつにも増してとりとめのない文章にお付き合いいただき、ありがとうございます。コンサートから約一週間が経過した現在も、かなりの量が蓄積した想い(主に1年分)が溢れていて、書きながらも取捨に困るほどの渋滞が起こっています。たくさん書いたくせに大事なことが漏れているかもしれません。私もヒトのこと言えない笑

なので、後で書き足したり削ったりするかもしれませんが、かてぃんさんは既に次の目的地に向かって進んでいるので、私もひとまずこれを出して次に向かいたいと思います。(ココ、意味わかんねーよ、とかあったらTwitterにDMください、フォローしてなくても届きます!)

本当にありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?