《行ってきました!》教育総合展1日目レポ

こんにちは!タノ🦒です。

今日は、”教育総合展”EDIX東京についての記事です。

令和3年5月12日。

4講演を聞き、色々な展示場を巡った記事です。

講演は4つ。

1、総合教育政策局 生涯学習推進課

課長根本幸枝氏

2、東京大学名誉教授 汐見稔幸 氏

花まる学習会 高濱 正信氏対談

3、(株)IGS研究員高橋一也氏

立命館小学校ICT教育部長 正頭 英和氏

4、横浜創英中学校理事校長 工藤勇一氏

最前線にいる方に話を聞き、

企業の方々と対話し、実際に取り組みを体験する。

こんな機会はなかなかありません。

結論から言います。

教育の未来は、もう急速に始まっています。

私たちが思っている数段上のスピードで

大きな動きが来ています。

そして、どの方も話している核は同じ。

タノは、退職してまで求めていた

答えや仮説、

訳も分からず走っていた方向は

間違ってなかったことが分かりました。

それが分かったこと。

そして、偶然の出会いもたくさんありました。

のべ数時間のレポートなので、

字数が1万文字どころではなくなりました。

ですが、自分で書いていてなんですが、

この記事はすごい価値があると思っています。

文部科学省の方の話

世界の10人の最優秀教師の2人の話

東大の名誉教授の話

急速に伸びている学習塾の話

そして工藤校長の話

さらに、日本の教育企業。

その今日見て聞いた話を、

今日アップしています。

超最前線の教育情報。

無料です。

ただ字数は半端ないです。

でも

塾講師3年、小学校教師7年間

退職するほど悩んで、

退職してから40日教育だけを考えたタノが

最先端の場所で見聞きした内容です。

この経緯で内容を書いている人は

日本に絶対いません。

すごく長いですが、

時間がある時お読みください。

※工藤先生のスライドは許可が出ています。

※誤解を招く表現があれば発表者の方々ではなく

責任はタノに起因します。

それではいきます。

ーーーーーーーーーーーーーー

1、文部科学省 10時〜

《特別公演 講師》

総合教育政策局 生涯学習推進課 課長根本幸枝氏

※この展示会では3回目の講演

《講演名》

リカレント教育(社会人の学び直し)の拡充に向けて

〜今、大学・企業に求められるものとは〜

《内容》

(1)社会的背景

society5.0、人生100年時代、グローバル化、人口減少

2040年には社会が急速にこの形に進んでいく。

超スマート社会になり、一方で労働力不足になる。

寿命が伸びる分、マルチステージになる。

教育→仕事→引退

という3ステージではなく、

教育、探検、会社勤め、移行、フリーランス、

仕事の掛け合わせ、引退

というようなマルチなステージになっていく。

出典:人生100年時代構想会議資料

リンダグラットン議委員提出資料

その中で、

人生100年時代に求められる能力は、

①特定の分野における専門的・技術的な能力

は継続して必要。

だが、

②柔軟な発想で新しい考えを生み出すことのできる能力

こそが求められ

雇用関係の調査アンケートの回答では、

20.8%が53.5%と、2倍以上求められる数値が上がっている。

一方で、チームの要求に従って行動する力の需要は下がっている。

また、society5.0。

この社会の中での企業が意識しているのは、

・長期的な能力開発

・現場における即戦力

・新分野を専攻する新卒

が求められる傾向にある。

今は、コロナかによる感染拡大によって

社会情勢が大きく変わった。

自然災害や米中貿易摩擦を超えて圧倒的。

今後少なくとも3年間は続いていく見通しだ。

そして、コロナによって大きく変わったのは、

デジタル化(DX)

しかし、

DXの推進には、ビジョン、環境構築、研修も必要なため、

人材や連携が必要になってくる。

人材面では、

経営トップとリーダー社員、意識改革の3点が重要。

・・・ここまで述べたように、

急激な大きな社会の変化があり、だからこそ

リカレント教育が必要になります。

(2)リカレント教育

リカレント教育とは社会人の学び直しに感する提言です。

特に今年になって活発に呼びかけられ、

経団連も新成長戦略で伝えている。

政府、教育界、企業が連携し、好循環を回そうとしている。

ただし、育成、指導をする人材が不足している。

一方で、アンケートの結果

30代が一番「学び直したい」という意欲が高い結果だった。

ちなみに、学校での今後のAI戦略は、

小学校からICT機器導入、人材を配置(4校に1人以上)

認定・資格の導入、学習内容の教科を行っていく。

といったものです。

社会に出る前に人材を育てようというものです。

※現場の疲弊している土台を直さないと不可能ですが

※現場の切実な声

では、社会人は?

費用、時間、情報、カリキュラムの選択など

乗り越えるハードルや壁が多い。

一つ解決策は「オンライン化」

今文部科科学相は

「学びのパスポート」を試験運用している。

マナパス

https://www.chuo-u.ac.jp/admission/connect/topics/letters2021.html

最大で7割、助成金が出るものもある。

「小学校でのプログラミング指導法」

なんてのもあります。8000円。

5000講座ほど登録がされ、

約2000講座でオンライン化が進んでいる。

今の実態としては、

大学でリカレント教育プログラムが進んでいる。

そして、文部科学省は企業との連携を呼びかけている。

質や求める人材のすり合わせができる。

しかし、まだ実際できていないので、今後はこの需要が大きくなっていく。

※茨城大学、筑波大学などが今特に進んでいる。

大学改革の一環にもなる。

プログラミング、ビジネス通訳、農業、法律文書作成

米国学校との連携、FP、医療事務、TOIEC、NISA &iDeco

MBAプログラム などなど。

あらゆる分野があって、面白いと感じました。

オンラインで、大学の授業が手軽に受けられるというのは、

確かに使いやすく、需要がありそうです。

文部科学相、経済産業省、厚生労働省、

経団連、大学がタッグを組んで進めている。

そのため、これは国レベルの動きです。

確実に今後、大きな波が予感されます。

教育訓練給付金などもあるようなので、

調べたらお金面のハードルが下がりそうです。

(3)まとめ

今回の講演は、

最後の”マナパス”を伝えるのが

大きな目的だったと思います。

リカレント教育は大きな波として教育や社会にやってきます。

国の3省が連携してやっていますから。

頭に入れておくと、今後の対応がとれそうです。

2、実践!これからの時代の教育(東大&学習会対談)

《特別公演 講師》

・東京大学名誉教授

家族・保育デザイン研究所代表理事 汐見稔幸氏

※保育の第一人者

・(株)こうゆう 花まる学習会 高濱 正信氏

※学習塾以外でも算数オリンピックにも関わり活躍

《講演名》

実践!これからの時代の教育

子どもを伸ばすための声かけ方法

《内容》※対話形式

(高濱)

いつもはお母様相手ですが、

今回は教育関係者や企業向け。

そこを意識しつつ

”教育者”に向けてお話しします。

ただ、ノウハウを伝えると、

”声かけ”検定みたいなものが生まれてしまうので、

”心の安心”が必要だと思っています。

(汐見)

うーーーん。

”正しい言葉かけ”を求める人が多いけど、

”子どもが本当に求めている言葉”が大切かな。

例えば、子どもが”今は黙っててよ”と思っていても

”正しい言葉をかけよう!!”としていまう。

実は、”黙っていた方が良いこと”が多い。

それを今回は伝えたい。

(高濱)

それを伝えたいね。

完璧な母親、正しい方法。

これで縛られてしまうとね。。。

今言われている

「やりたいことを仕事に」

がゴールですよね。

”ざんねんないきもの図鑑”なんて最たる例。

で、そういう人たちは結構放置されている笑

文字が上手く書けなかった子が、

森で過ごし、そのことで口を出さずにいた。

「本当に必要になったらやる」から「待つ」。

そして本当に感心があった外遊びに没頭していた。

そういうことかなーと思う。

(汐見)

もちろん、言葉をかけることが大事じゃないわけじゃない。

ただ、”正しい言葉””一方的な評価”になってしまうと

それはコミュニケーションではなく、子どもにとってもありがたくない。

・・・みなさんコミュニケーションってなんだと思いますか?

コミュニケーションは、英語で

「commune」「cation」の複合語で

実は新しい言葉なんです。

「コミューンする」

じゃあ、communeってなにかな?

これね、辞書で引くと最初にくる言葉は、

「神様と交わる」という意味がきます。

そして、世俗化して、

「心と心が通じ合う」となりました。

「わかってくれてうれしい!!!!」

「確かに!!うん、分かるよ!」

というのが「コミューン」

日本語で一番近いのは「交わる」。

「語る」は「言偏に吾」→わたしが発する

「話す」は「言偏に舌」→言葉を発する

そしてね、これはそれぞれ和語です。

じゃあ、これを別の言葉に表すと?

語る→交る(かたる)です。

今は、

近所の人のことを知らない、

パートナーのことが分からない社会でもある。

でも、「コミューン」して

相手の心が分かる、通じ合う、その行為が

「コミュニケーション」です。

「通じ合ったね」「分かり合ったね」

というのがコミニケーションなんです。

一方で、

母親が「子どもがこんなことあったのよ」

と辛いことがあったのと知ってほしくて伝えたことに

父親が「お前それはこうしろよ!ちゃんとやってる?」

では、コミュニケーションにはなっていないんですよね。

(高濱)

うん、最近思っていることドンピシャです笑

迷っている人と話していると、

「頭では分かっているけど、心が安らがないんです」

という人が多い。

「子育て検定3級とったんです!でも、、、」

となってしまうが、心が安らいでない。

母になった時に、

「イライラ」してしまうことがありますよね。

それは、ものすごく感度が上がっているからではないかな。

子どものことを分かろうとする、心が通じ合って、

「赤ちゃんが楽しいから、私も楽しい」。

一方で、感度が高いから、イライラもする。

夫婦や家族で

「ちっともうまくいかない!」となる時、

夫「言ってくれればやったのに」

妻「察してよ!!」という流れもよくテレビでも見ますよね。

なんか悪いイメージですが、

2人とも心から言っている言葉なんですよね。

でも、そこに心の通じ合いがない。

ノウハウではなく、心を通じ合わせることが

これから大切だと思います。

(汐見)

子どもと母親は、言葉がなくても通じてる部分がある。

お母さんが心配そうな表情をしているだけで、

子どもはそれを察することがある。

国立研究所でね、

小学生の29パーセントがうつ症状を示している

って、今までにない高いデータが出たんです。

人間はね、

うまくネガティブな感情を発散することが大切なんですよね。

そうしないと、ホルモン分泌、体に症状が現れてくる。

「うつ症状」が出るということは、

”抑圧されている””解消の目処がない”となっているから、

それで”うつ症状”が出ている。

これは、コロナ禍の影響だが、これをどうにかしなければいけない。

ある園のお話です。

ある子がね、

ペットボトルの水を消火器の土台にかけている子がいたんです。

土台に火のマークがあったから、消そうとしたのかな。

変なこと、濡れてしまうことなんです。

でも、先生は叱らず、

周りの子も「きっときれいにしようとしたんだよ」と

温かい空気が流れていた。

変なこと、馬鹿なことをしていて、

けどそれを面白いことと捉えると見方が変わって

安心して、気持ちが楽になるかもしれません。

(高濱)

そうですね〜。

しかし大事なのは、

「おもしろがらなきゃ」って、やはりノウハウになると

また辛くなってしまいます。

「心の安心」が大切です。

病む大元は、「わかってくれない」ということです。

でね、わかってくれる場所が必要です。

最近、ネット上でもコミュニティが急速に増えています。

ママコミュニティなど。

誰も否定せず、いろんな方がいて、

「そうなんだ!」「なるほどね〜」

と心が本当に安心して話せる、、、素敵なコミュニティです。

コロナ禍になりましたが、

「あるもの」はたくさんあります!

戦後に比べても、たくさんのものがある。

メディアは煽りますが、大丈夫です。

「たった1つのつながり」で大丈夫です。

「分かってくれる人」が1人いれば大丈夫です。

それを見つけることが今の時代はできます。

あと、子どもが「すっきりした!」と思う気持ちを出すには。

これはバブル方式ですが、

複数の家庭でキャンプや遊びをするとかね。

そうすると、つながりの中で行うことで、

閉鎖的なところから抜け出すことができます。

(汐見)

「つながり」って大切だね。

不安が渦巻く方がたくさんいる。

それを出す場所がない。

とても辛いことですよね。

昔、Nスペって番組があった。

初めて子育てのことをやった時。

「どうしてメル友と作りたがるのか?」

という議題でした。

本格的に番組づくりをした。

そしてら、ホモサピエンスの話まで遡り、

「孤立して子育てをしたことは一度もない」

ということが分かりました。

共同体の中で、みんなで子育てをしたことが

判明したんです。

つまりね、「1人で子育てする」のは、

今初めてなんです。

マンションの1室で、

誰にも相談できずに1人で向き合う。

しかも、初めての子育て。

それは、うつになることもあるでしょう。

だからね、場所が必要なんです。

海外はよく外に行きますが、日本はすこし難しい。

その時は、「だからメル友が必要」と思いましたが、

今の時代はzoomでも良い。

そういう関係を、

そこだけ「一歩勇気を出してコミュニティに行く」

というのが大切です。

(高濱)

そうですね。

もちろんリスクもあります。

騙そうとする(物を買わせるとか)人もいるかもです。

だから、保育園などのコミュニティでも良いですし、

信頼できるところからつながると良いですね。

今は、人類史上初めて、

「孤立して育てる」が出てきました。

(汐見)

子どもの教育の話に戻りますが、

今ね、「なんとかしよう」という気運が上がってきています。

できないことが増えたことで、

「なんのためにやってきたのかな?」

「どうやってやってみようかな?」

と子どものことや根本を考える、発見が多い時代です。

先生が全て設定する教育からの転換が起こる感じがします。

「何を学べばおもしろそうか」

それを子どもと作るチャンスです。

そして、ポイントは再び「町に開く」ことです。

昔の町中の大工さんを「尊敬する」「自分でやってみる」

そういったかっこいい仕事につきたいという「きっかけ」です。

この「出会い」が豊かにできるのが

「学校」でありたい。

(高濱)

子どもって「職人さん」が好きですよね。

心が動きますよね。

(汐見)

これから、高齢者は増えるけど

子どもは減っていくんですよね。

だから、お年寄りが楽しそうにしている社会ではないと、

未来はない、最悪な社会です。

例えば空き家を使ってコミュニティを作る、

農園を作ってみんなで働くなど。

野菜を作る、醤油を作る、馬車が走るなど。

町を高齢者の方が作っている。

そういったことができれば、

子どもとの交流も、未来への希望もできる。

これからの時代は

「子どもたちがカリキュラムを作る」

自分がやりたいことを見つけて、講師とつながり、学ぶ。

(高濱)

そう思っています。

基礎基本の学習は午前中に終わらせて、

午後は関心あるカリキュラムに力を尽くす。

それが理想だね。

(汐見)

オランダでは、

家単位で学校の授業を行っていることがある。

イエナプラン

モンテッソーリ

ピラミッド型

などの看板を背負って行っている。

”市民が教育を選ぶ”が基本の考え方です。

一方で、日本は上からの指導型だから、

上から何がくるのかと待っているところがある。

でもね、ちゃんと始まってきている。

国と違うカリキュラムでも文部科学省はOKを出している。

逆に国と違うタイプの学校を作ることを推奨している。

親が教育をするような形など。

イエナプランの学校も公立で実験的にいくつも始まっている。

そんなに金銭的に高くない場所もあります。

(高濱)

いわば、岩盤。

色々なことがあって、結局動かない岩盤。

そんなことがたくさんある。

でも実践例があったら広まっていく。

思い出した!!!

いもいも学校がすごい!

森の教室!!!

森に連れて行って、放置!

そこで、子どもが何時間もカンカンカンカン木を切ったりしている。

これが本当にすごい!

(汐見)

そういえばドイツに森の大学があるね。

自然のなかにいて、教授は一切教えない。

自然と対話して、資料はあるけど、

自分が世界と対峙してインスピレーションをもって表現していく。

世田谷区で作りたいという声もありますね〜。

ちなみに僕は”ぐーたら村”を長野の清里に作りました。

焚き火を見ながらビールを飲んで話したり、

自然に触れて感じたり、活動をしたり。

今度静岡テレビもきます。

僕が村長(笑)

本当に「心からよいなぁ〜〜」と思えることってなにかな?

今ね、ラボを作って、

世界から学べる場所を作ろうとしています。

学校って大事なんだけど、

高度経済を支えた時代は終わった。

「僕たちはSDGsを行いますよ」

「課題を解決しますよ」

という時代になってきた。

それを行うための活動は始まってきた。

(高濱)

色々なところにいって

「これに心が震える」というものを探す。

それがある先生であってほしい。

3、ICT教育の未来PBLと問いの創造

《特別公演 講師》

神田外語大学 言語メディア教育研究センター客員講師

香里ヌヴェール学院 学院長特命

(株)IGS研究員/(株)Laboro教育事業事業最高責任者

高橋一也

立命館小学校ICT教育部長

正頭 英和

グローバルティーチャー賞

《講演名》

教育界のノーベル賞「世界の教員10人」に選ばれた教師が語る

ICT教育の未来PBLと問いの創造

《内容》

(1)高橋一也氏

たった2つの話だけ伝えます。

①考え方が変わった

②学び方が変わった

2000年以降知識からの解放。

学力が変わった。

2007年→2016年。

基礎的な知識・技能などから、

”学びに向かう力”や”生きて働く”など

点数では測れない方向に変化してきた。

どう評価するのか?

いや、これは評価することはできない。

これは、総合評価するしかない。

そして、最近バズったアクティブラーニング。

実は、もう死語になっています。

「主体的で対話的で深い学び」という言葉。

そして、センター試験や大学受験も変化した。

自分自身でドライブをかけて学ぶ必要が出てきた。

AO入試の比率も上がってきた。

自分で学ぶ設計が必要になった。

認知心理学の観点から、

「考え方」「学び方」の変化を伝えます。

「読書の歴史」を例にとりましょう。

紙からデジタルに変わってきた。

これは、サッフォー。

始まりは石板にロウで書く。

そこから羊の皮になり、紙になり。

実は2000年に、デジタル教科書は日本に出てきた。

昔は上で読んできた読書の仕方が変わってきた。

デジタル化すると、

紙でしていた調べるための読書が終わった。

この話をとっても、学び方は変わった。

学びを詰め込むのではなく、

教員も生徒も共に成長するという意識づけ。

より教材研究の質が問われる。

詰め込んできた学びは、チャイムとともに消える。

それは、「なぜ」か?

短期間でガーっと覚えても、

必要がなければすぐに忘れてしまう。

でもね、探究学習は大切といっても、

いきなりSDGsを考える学習しようとしても

それは、実は子どもには関係ない。

そうではなく、半径50cmくらいでできることから始まる。

「やる気スイッチ」とかよく言いますよね。

やる気がない状態jは、「学び直し」をする必要がある。

もう、「自分はだめだ」と思ったら、

悪循環にはまってしまう。

習熟度別で一番下のクラスになったら、

そこから抜け出すことは難しい。

では、大切なのは、

その学校の文化デザインが大切。

学校のカリキュラムデザイン。

よく言われますよね。

頑張っている先生は多いけど、

頑張っている管理職はすこない。

正直、管理職の先生が動き、

学校全体の文化が変わらないといけない。

だから、教員が変化をおこすなら、

仲間をまず作らないといいけない。

AiGROWを開発している。

生徒の気質とコンピテンシーを計測します。

※性格を評価するわかではない。

AiGROWで評価することで、

職員室での会話も変わってくる。

ベテランの先生はやはりすごい。

生徒を多面的に見ることができる。

このAiGROWはその多面的な見方が可能で

色々な先生が子どもに関われるようになる。

学び方を変える

「探究」するということ。

探究には、3つのレベルがある

・個人のレベル

・生徒同士のレベル

・学校を超えたレベル

例えば英語。

「みかん」というアプリ

「クイズレット」

「カフート 」

というアプリで単語は増やせます。

「グラマリー」というアプリもあります。

文章の固さなども評価することができます。

三人称などの細かいところなどもチェックできる。

「ヘルサ」というアプリで

発音を評価することができる。

「SIRI」を使うことで、発音のチェックもできる。

つまり、アプリを使うことで、

先生がいなくても学習を評価できるようになってきた。

またロイロノート、チームスなど生徒同士の交流もできる。

オンラインで英語の授業を遠隔で結ぶこともできる。

つまり、個人、生徒同士、学校間が

ICTで学習のありかたが変わった。

もうICTによる緩い繋がりが作れる。

「どこでも学ぶ」ことができるようになった。

ということは、ここで重要なことは、

「学びに向かう姿勢」。

もう、モチベーションが変われば、

「学びの格差」が急速に拡大してくる。

先生はここで本当に必要になる。

先生に求められるのは

「モチベーション」。

生徒と伴走すること。

先生達が「生徒の学びに付き合う」力が求められる。

でも・・・「生徒が何に関心があるかわからない」

ということもある。

例えば「花」が好きだとしても、

香り?色?種類?たくさんの要素があるので、

「なぜ?」と聞いて、掘り下げ、探究することが大切。

観点別評価をどのように実施するか

生徒達の対話を促す学習環境をどうデザインするか

ベテランはできるが、若手はつらい。

だから、AIとチームで行うことが必要。

そして、昔よりも教材研究の質がより問われることになりました。

そして、教員も生徒と共に成長するという意識づけが必要。

インプット?アウトプット?深堀り?共有?

「何のためにやるのか」を考え

「自分をよく振り返る」ことが必要になります。

(2)正頭英和氏

ICT教育の未来について。

今「どうしよう」「どうしよう」となっています。

でも、これはいつか落ち着きます。

「落ち着いてからどうするか?」

これを考えなくてはいけません。

紙がデジタルになっただけ。

それでは意味がない。学びが変わらない。

では、どう未来を考えるか、

何をしてきたかを話します。

CROSS Education Labというものを作っています。

では、PBLの話をします。

探究とPBLは全然違う。

何かを調べて発表するは、すでにやっている。

これをずっとやっていると必ず飽きる。

一番ベタなのはSDGs。

「よし、食料問題について考えよう」

さあ、世界は困っている、みんな考えよう。

120人中90人の答えは、給食を食べ残さない。

もう、すでに答えはあるのです。

探究は先生が問いを与えます。

PBLは、その少し手前。

「きみたちは何したい?」

さあ、ではここで考えましょう。

「あれやりたい!」「これやりたい!」

とみんながいいますか?

多分「え?例えば何ができるの?」と

きっと聞いてきます。

そう、この部分が一番難しく面白いところです。

一例です。

「宇宙に行きたい」といった子どもがいます。

スタジオあおの活動です。

THE宇宙少年ズは、

実際に宇宙にiPadを飛ばしました。

ここで大切なのは、否定ではなく、それを具体的に落としこむ。

是非活動を見てみてください。

でも、全員がバラバラにやっているところをどう評価するか。

価値が下がっている知識は、「体験」に変わってきている。

もう「覚えなさい」の授業は終わりました。

「宇宙を教える」のではなく、

「宇宙に飛ばしてみよう」となる。

そして、これは可能です。

なぜならICTがあるから。

8時間授業は6時間になり、

2時間になっていく。

その空いた時間に何をするか。

そこに「体験」という概念をいれる。

「オンラインでは得られない体験」

「問題解決力」ではなく、「問題発見力」。

自分なりの答えを探す

ポスターセッションやパワポの発表。

これはもうつまらない。

論文を書くのは良いかな?

解決する力はもうあるんです。

今の時代は、企業は問題を探しています。

学校に対して、教育企業が「何が困っていますか?」

と聞くような時代です。

今は、

「正解がない時代」というより

「問題が見えづらい」時代です。

※昔から、正解はない。

そして、問題を発見するには、

行動する→問題発見

です。

1つの例ですが、

5年生の子どもが

「メガロドンが生きていると思う」という子ども。

絶滅したかもしれない生き物。

もしそういう子がいたらどうしますか?

「絶滅したんじゃない?」「頑張って調べてみてね」

私は、

「サメの研究者に聞いてみよう」

と連絡をしました。

すると、

その数日後にオンラインで繋がることができました。

子どもが「メガロドンは生きてると思ったんだ」

そしてら、教授は、

「うん、ぼくもそう思うんだ」

この時点で、子どものモチベーションに火はつきました。

それから、その子どもはサメの本を持ち歩き、

研究者になるという夢になりました。

その子の、科学者の魅力は?

と聞いたら、

「世界で1番最初に謎を解ける」

5年生の子どもですよ?

そして、そこまでの道筋をすでに考えているそうです。

もちろん、30人の子ども全てには難しいかもしれない。

でも、それで諦めるのは悔しいじゃないですか。

子どものモチベーションは足が早いんです。

もう、1週間後には興味が変わているんです。

来週の1週間後に約束しても

「もういい」となってしまうんです。

単純にモチベーションが続かないのです。

これは、モチベーションが他のもので埋まってしまうんです。

そりゃあ、「やる気」に火をつけようとしますが、

「よし、カブトムシへの興味を理科につなげよう!」

ではなく、

「やる気の火に寄り添う」のです。

ポイントは、

同じく、カブトムシをめちゃくちゃ調べて、

「その興味に寄り添うこと」です。

ここまで話すと疑問も出ますよね?

「子どもが好き勝手して大丈夫か?」

今、アート思考、デザイン思考、ロジカル思考

の3つの思考があります。

0→1 1→10 10→100

これは、不確実性と予測可能性で考えます。

今は不確実性の時代です。

「これをやりたい」というモチベーションが一番レアで重要です。

「したいこと」が出発点で、

そこから「デザイン」「ロジカル」に発展していきます。

子どもは本来この力が高いけど、だんだん言えなくなってしまう。

子どもの創造力を育てるのではなく、

奪わないために何ができるか?

何をやめるか?

この「何をやめるか」が分かれば・・・。

モネの水蓮の絵。

この絵を10秒みてください。

クロード・モネ(Claude Monet, 1840年11月14日 - 1926年12月5日)は、印象派を代表するフランスの画家。代表作『印象・日の出』(1872年)は印象派の名前の由来になった。

・・・多分、絵をみたのは2秒くらいでしょう。

美術館でもそんな感じです。

子どもに聞いたときは、

「かえるがいるよ」といいました。

実際はいないけれど、想像を膨らませたんですね。

感じるには、以下の流れが必要です。

観る→感じる→考える→表現する

感じるには、まず観るや体験が必要です。

問題発見の流れは、

問い→モチベーション→行動→問題発見

が循環です。

①その子の持つ少し外の情報を与える

(驚きすぎない情報が大事)

例:金色のカブトムシがいるって知ってる?

あれ、銀色はいるのかな?

紫を配合で作れるのかな?

②子どもの発信を問いに変換する

例:ペットが亡くなった子ども。お墓を作りたいけど高い。

じゃあ、安いお墓はどうしたら作れるかな?

※子どものモチベーションは高いか低い時

③小さな問いを大きくする

例:スピードポジティブハイテンションフィードバック

問いには、スピーディに、ポジティブに受け止める!

×答えはグーグルにあるよ

×へ〜

○めちゃくちゃいいね!!!!!

(3)対談

※mentiを活用

そういえばね。学校を改善するときに、

廊下を改善する方法があるんだ。

廊下の壁を全てホワイトボードにし、

廊下にレゴを設置したりした。

そうすると、

子どもの居場所になったり、

問題を書いておけば他のクラスの子も集まる。

つまりインフォーマルな文化をたくさん作る。

その場所がよくなる。

(箱根みらい学校)

また、図書館を変えることもできる。

壊してメディアセンターにした。

3Dプリンターを10台設置した。

タノの質問も答えてくれました。

Q1「社会で求められる力、幼児、小学校から変えるには?」

※タノ

PBLに重要なのは”感覚”。

いろんな学び方はできるが、最初の部分。

「感覚」が大切。質感を取り戻すこと。

目の体験は充実しているが

音、触感は今後大切になる。

Q2一人一台端末が始まった、何からするか

一番重要なのは、ロイロノートなど

「楽しい」と思える活動。

また、ルールを作るんだけど

限りなく少なくする。

10→9にする。

「先生の指示がないと使わない」

はなくす。など。

休み時間、委員会など、色々なところで使う。

ルールをなるべく少なくすることが必要。

何するために配布したのかを考えよう。

リスクを全て排除することはできない。

「使わなきゃいけない」が先にあると、

「どんな授業がしたいか」は答えられるか?

それがないと、ただ高性能なものが揃うだけになる。

Q3普通教室の中の環境、どんな工夫をしたか?

机の配置を意図的に変える。

どこでもシートってものもある。

色々な手段を使って、教室を変えることは良い。

Q4学校外の組織との連携について、実体験など

これまでの学習の円を、さらに拡張していく。

すると先生の守備範囲が広がる。

宇宙やメガロドンのことは分からなくても、

大人はたくさんいる。

だから、外を頼る!

そして、繋がることは今は簡単!

ティーチャーから、

ファシリテーター、伴走者になってほしい。

社会経済を持ち込みすぎてもという話もあるが、

バジェットの問題、バランスなどある。

一番は先生の思い。

「自分が教えたい」「囲いたい」という思いをもつ方もいる。

そこを乗り越えていくと良いのではないか。

Q4世界を代表する先生、一般の先生と違うと自覚する場所はある?

うーーーん、一般とは?笑

経験を話すと、18歳の時に海外に行って、

尊敬する方に出会いました。

自分は世界を代表するとは全く思っていないが、

そういう方はすばらしいと思いました。

Q5通信制高校の教員。問いをもつ生徒が少ない、どすれば?

子ども達の思考を広げるには、

”制限”は良い手段。

やる気はいい感じの”制限”は有効。

例えば、575。

あと、「林業でジェンダー問題を解決する」

と取り組んでいる子どもが今います。

?どうやるの?でも面白いですよね。

先生自身が色々なところと繋がること。

「学びに向かう姿勢」が低いこはいる。

制限をかけることがモチベーションにつながったり、

レゴを使ったコミュニケーションをしたり。

そして、先生が全て教えなくていい。

きっかけ、しくみ、タネ、色々なものを持っておくといい。

大人はたくさん世界にいる。

あとは、クラスの子どもの興味を把握しておくことは

しておきたい。

Q6 PBLについて、幼児教育のアプローチ

落合陽一さんが幼児教育について言ったこと

①褒める

②止めない

幼児教育はある意味完成されていることが多い。

ほぼ全てが体験で構成されているのは、

逆に今に適している。

モンテッソーリなどもあるが、

もはや、好みの問題でもある。

ただ遊び方が大切。

4歳、5歳のときに、相手のことを考えるようになる。

遊びは大切。

幼児と小学校の褒め方は少し変わってくる。

小学生は具体的に褒めることが効果的だ。

Q7 教材研究の質を高める組織づくりと時間の確保

職員会議をめちゃくちゃ減らした。

そして、教員研修をした。

今の先生は忙しい。

組織としてはやはり多忙化解消。

あとはインプットの方法を変える。

場所を変えたり、移動距離を増やしたり。

遊園地の中に授業の教材は落ちていたり、

参考書から借りることもあり、

これも1つの探究。

まず、先生が探究することは、

やはり重要。

同じジャンルだけで学ばないこと。

4、学校教育のあるべき姿と学校変革のプロセス

《特別公演 講師》

学校法人 堀井学園 横浜創英中学・高等学校理事 校長

工藤 勇一氏

※元麹町中学校校長

《講演名》

学校教育のあるべき姿と学校変革のプロセス

《内容》

著書「自立する子の学び方」。

今の学校のあり方を科学的に問い直す内容です。

その内容も少し話します。

千代田区立麹町中学校では、

定期テスト廃止、宿題廃止、固定担任生廃止

服装、頭髪指導の廃止、数学での一生指導全廃

個別最適化、アクティブラーニング

数学ては教壇に立つことは一切なしで、

寺子屋のように学び、教材も生徒が選びました。

では、

「これからの学校のあるべき姿」

を考える時。

「不易」と「流行」と考えた時、

「不易」なものは何か?

令和型学校教育という言葉は好きじゃありません。

なぜならぼやけるから。

何が大切か、日本はまだズレている。

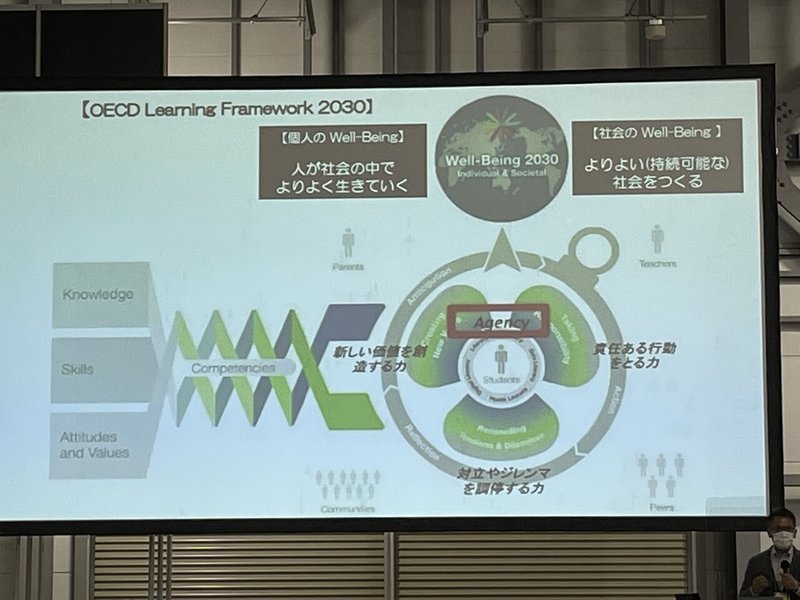

OECDのラーニングフレームワーク2030に照らすと、

自分で考える力、課題を解決する力、矛盾を解決する力

が必要になっている。

例えば「環境問題」

根本から否定する論議は置いておいて、

森林火災、南極の氷、異常気象、プラスチック問題。

地球上の問題は、一つの国が解決できる問題ではない。

では、「不易」は昔からあるか。

そういうものではない。

SDGsは、17個の目標を達成することではない、

対立・ジレンマを解決する、

矛盾を解決して対話し合意するプロセスのことだ。

これに敏感な国はEU。

貿易問題を全て取り払い、環境資源をみんなで使おう、

それを対話して行うのがEUだ。

日本の教育が抱えている問題。

ICTが遅れている、PISAのテストが低い、

そういうことじゃない。

経済の株式時価総額ランキングでは、

※ダイヤモンド社

では、平成元年とは比べ物にならない。

日本財団の「18歳意識調査」の1000名の若者から。

・自分を大人だと思う

・自分は責任ある社会の一員だと思う

・自分は社会を変えられると思う

・課題について議論をしていますか?

・解決したい社会議題がある

軒並み世界に比べて低い。

でも、これは大人の姿だ。

体の調査は世界1位だ。

だが幸福度は低く、自己肯定感が低い。

日本はサービス社会。

与えられる、欲しい、もっとサービスをくれ!

サービスに慣れると、もっと良いサービスがほしくなる。

文部科学省の文言にたくさんある。

「きめ細やかに」

手をかければかけるほど自律しなくなり、

自分がうまくいかなければ、誰かのせいにする。

なぜ、固定担任をやめたか分かりますよね。

子どもが自分で選ぶんです。

自分で選ぶことに文句は言いません。

きめ細やかにすることで、

生きる力を奪い、自律する子どもは育たない。

丁寧にすることで、

手段は目的になっていく。

勉強時間を増やすことが目的になっていないか?

指示されたタスクをこなすだけの子ども。

労働生産性が低いのも当然では?

勉強時間を減らして、生産性を上げるのが目的ではないか?

麹町中学校は色々なことをやめた。

日本型学校教育からの脱却。

受け身の一斉授業では、

「わかる」授業を目指すが、

それをすればするほど主体は奪われる。

だから、逆。

学習者主体で何を学んで、どう学ぶか。

今の学校はとにかく、

学習規律を大切にしようとする。

シャーペンはなし。鉛筆で。

同じノートの書き方。

小学校の先生はわかるでしょう。

1時間で2行しか書けない子ども、いますよね。

その子がね、タブレットを使うようになった。

写真を2枚みてください。

分かりますよね。

もう転換しなければならないといけません。

一律することで、奪っている。

それをもうやめなくてはいけない。

数学でタブレット型学習で、自分で学んでいく。

塾の勉強をやっていてもだれも怒らない。

それはそうだ。

学校が教えようが、塾で教えようがどちらでもいい。

「子どもの学力を上げること」

これからの教師は、

コーチングの力をつけること。

学校変革のプロセスは、

ホンモノの最上位の目標を見つけ、

そこから目標、手段を考えていく。

全員が当事者として、

上位の目標の実現を損ねないこと。

学校の改革は簡単です。

逆風なんてありません。

横浜創英の実践。

コロナ禍、そしてタブレットなどはなかった。

全職員、全生徒、全保護者が当事者。

一斉休校の中、

1日に全職員でブレストをした。

もちろん休みたい人もいたかもしれない。

でも、全員で一丸になって、方法をかき集め、

プロジェクトチームを作った。

端末やパソコンを各自が手に入れ、

1週間後にはzoomができて、動画配信をし、

オンラインHRができました。

二者面談も4月には終わりました。

すごいスピードです。

一方で、

「生徒・保護者」は待っている状態でした。

だから、学校が困っていることを

全て動画で配信しました。

みんなで協力し、

あちこちの教室でオンライン授業が始まり、

YouTubeの配信をしました。

ちなみに

熊本はこれを自治体でやった

「教育委員会が本気出したらスゴかった」

という本もあります。

4万7000人に対して実現しました。

セルラーモデルを作った熊本の自治体。

フォルタリングは最低限。

「え?YouTubeずっと見ない?」

という保護者の意見。

・・・当事者は誰?

そう、当事者です。

熊本は変わりました。

曖昧な目標を変えた。

熊本のICTの使い方は面白いですよ。

体育で動画をとって、自分の姿を見る。

これはメタ認知を育てます。

創英はまず、最上位目標を決めた。

ちなみに、よくある体育祭の目標。

「団結」

これは目標にはなりません。

「団結」が嫌いな子がいるからです。

あれは、よくてキャッチコピーレベルです。

日本型学校教育の問題点は、

曖昧な根性、精神論です。

何が成長したのか、言葉にしなくてはだめ。

「がんばった」「情緒・精神主義的評価」を変える。

サービス提供型教育から、自律型教育へ変わります。

足し算のカリキュラムから引き算のカリキュラムにします。

ひたすらPDCAを回します。

対立は管理職との間に起こっているわけではない。

「学校としてどうするのか?」ではない、

「学校は教員だ」

校長としての私の役割は逆行しないようにすること。

学校を進め、決定するのは先生たち。

だから、決定権を教員側に大きくしました。

最上位が決まっていて、

全員が考えることを大切にしています。

サイボウズさんにも助言をもらいながら

行っている。

伝統は守るものでない。創るものだ。

たかだか80年。

これから100年以上の歴史が生まれる。

本当に必要なことだけ残せばいい。

改善会議を行っている。

教員、生徒、保護者、からきます。

どうすればいいか?

最上位は「自律」。

そうすれば、「補習をやってくれ」という言葉は出ない。

「それはちがうよね」となるから。

1年を通して、リハビリをしていく。

本当の意味で「変える」こと。

「当事者に全員を変える」こと

これだけは今日持って帰ってほしい。

もっともっと、子どもたちに当事者になってほしい。

今、本当の転換期にきています。

ICTはきっかけにすぎない。

人のせいにしない、

自律した子どもになるために、

当事者になる必要がある。

5、教育企業

圧倒されました。

圧倒されませんか?

世の中にはこれだけの企業があります。

タブレット型学習、業務改善、周辺機材

保護者との連携、PTA改善、学習環境構築

成績のIT化、アプリ作成、データ共有、人材育成

新聞のデジタル化、ワークシート自動生成

思い描いたものが全てありました。

全部ありました。

もう未来はここまできていました。

以前書いた記事です。

最後に「実現できる」と書いていましたが、その通りでした。

印象に残っている企業さんを1つ。

サイボウズさんのkintoneキントーンです。

クラウドでの情報共有、教材データを共有する

写真を保護者と共有する、成績表をつくって保存する

保護者と連絡をとる、出欠席連絡をする

それが1つのアプリ、ウェブだけでできてしまいます。

そして必要があれば、アプリを作れるんです。

自分で。

自在にカスタマイズができる。

この自由度の高さが目をひきました。

そして、話をしてくださった方は

宮城からこられていて、奥さんが小学校の先生だそうです。

そして、奥さんの大変な状況を変えたい。

そう思って東京まで来たそうです。

企業の方で教育への思いを持ってらっしゃる方は

たくさんいることが嬉しく、そして心強かったです。

RISOさんのサービスも面白く、

お便りのやり取りが無償でできるのですが、

広告をつければ学校にポイントが溜まります。

そうすれば、ベルマークをなくすことができます。

そう、PTAの大変な仕事の一つをなくし、

PTAを撤廃できる一歩になるのです。

PTAはありがたい存在ですが、

大変だという声を何度も何度も聞きました。

それを変える手段はたくさんあります。

6、まとめ

2万字にいく前に終わりたいと思います。

1日目が終わりました。

偶然、中山さんという方にお会いしたことも大きかったです。

一緒に行ったくださったかっちゃんさん、ありがとうございました。

では、例のごとく

「〇〇すげえ」で終わらないために、タノが考えることをまとめます。

1、話はすべて1つに集約される

2、最上位目標を掲げ当事者を作りチームで動く

3、大きなことをやるなら連携が必須

大きくはこの3つです。

たくさんの方の話を聞きました。

ですが、話は1つ。

「学習のあり方、考え方は変わった」

全てはこれです。

学習の本質が浮き彫りになり、

明確になりました。

ICTやコロナはきっかけに過ぎず、

しかし、急速に本質に近づいています。

知識型、受け身、サービスを受ける教育の終焉。

そして、

自律し、能動的に、問題を発見、探究する教育の真価。

そのためには、

最上位目標が必要です。

例えば、工藤校長先生の麹町中学校ならば、

「自律」。

「感覚を研ぎ澄ませること」

「モチベーションを高くすること」

「問題を発見すること」

はそれに付随してきます。

サービス過剰の教育において、

何を削り、シンプルにしていくか

どの方もそうおっしゃっていました。

シンプルにするには、効率化も大事。

テクノロジーの力をガンガン使って、学ぶ手段を持っておく。

そして、こういった価値観を共有すること。

チームで行う。

チームには最上位目標が必要で、

仲間を作り、全員が当事者になって、

管理職を巻き込んで、いく必要がある。

そのための方法がいくつも

今回出てきました。

また、

学校の業務改善は可能でした。

テクノロジーはやっぱりすごい。

変えたい人もたくさんいるし、

あらゆる分野の専門家はたくさんいます。

だって、大人の方が圧倒的に世の中多いです。

タノはあらゆる人と繋がる力をつけます。

「幸い人見知り0人間」なので、

それはできます。

学校の中にいたとしても、

外部の企業にも専門家とも、

自分から連絡して繋がっていきます!

そのためには、子どもの興味や

モチベーション、やる気を見逃さずに

迅速につなげることだと思いました。

できると思います。

コロンビアでも、フィンランドでも繋がれる時代です。

来週コロンビアでも授業もします。

地球の反対側ともコミュニケーションができる時代です。

・・・退職して今日で41日目。

来週には現場に戻ります。

退職して不安でした。

正しい道を歩いているか不安でした。

大きな間違いをしたかと思ったこと。

将来が見えなくなりそうなこと、

苦しんだこと、たくさんありました。

でも、間違っていませんでした。

私が思っていたこと。

「このままじゃだめだ」

「こうなってほしい」

「こうしたい」「もっとよくしたい」

同じ考えの人、

もっと先にいる人

違う場所で頑張っている人

私は退職したことでそれを知りました。

かけがえのない仲間にも出会えました。

たった41日の日々。

でも、未来が見えてきました。

この確信をもって、また実践していきます。

理想で終わらず、結果を残します。

たくさんの縁に感謝し、

また明日も学んでいきます。

2日目も楽しみです!!!!

今回はここまで!

1万8000字を読んでくださってありがとうございました!

タノ🦒でした!またね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?